- 推荐文章

- 专栏专刊

《振动工程学报》是由中国振动工程学会主办,中国科协主管,南京航空航天大学承办,《振动工程学报》编辑部出版的全国性核心期刊,创刊于1987年。主要刊登:振动理论与应用,非线性振动,随机振动,模态分析与试验,结构动力学,转子动力学,故障诊断,振动、冲击与噪声控制,动力稳定性,流固耦合振动,动态测试,动态信号分析,机械动力学,土动力学,包装动力学和结构抗振控制等方面的专题论文、综合评述和研究简报。其读者对象为:从事振动工程及其相关学科教学、研究、设计、开发、应用和管理的科技工作者。本刊被EI工程索引,CSCD中国科学引文数据库,北京大学《中文核心期刊要目总览》,WJCI科技期刊世界影响力指数报告,SCOPUS,INSPEC科学文摘,JST日本科学技术振兴机构数据库等数据库收录。

- 当期目录

- 过刊浏览

- 下载排行

快速检索

过刊检索

全选反选导出

显示模式:

2025,38(3):449-460, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.001

摘要:

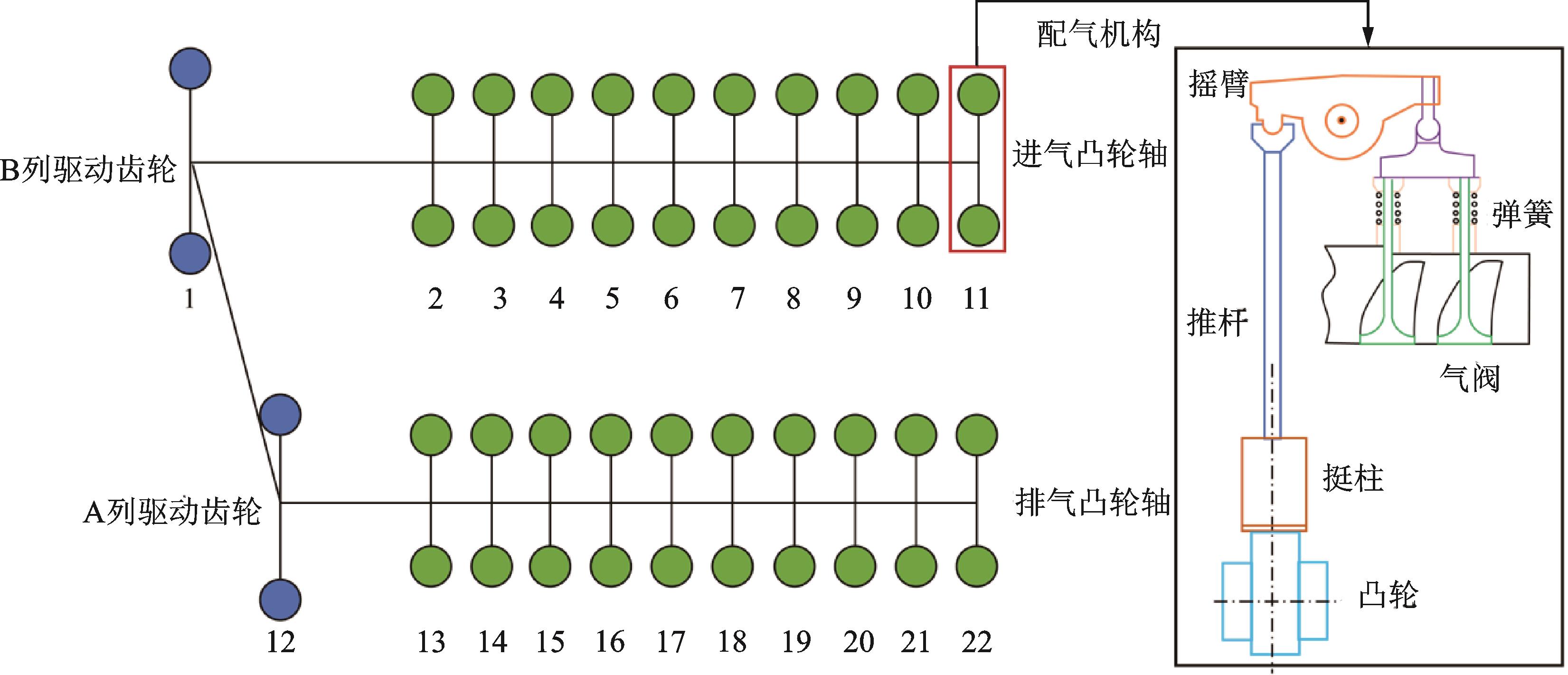

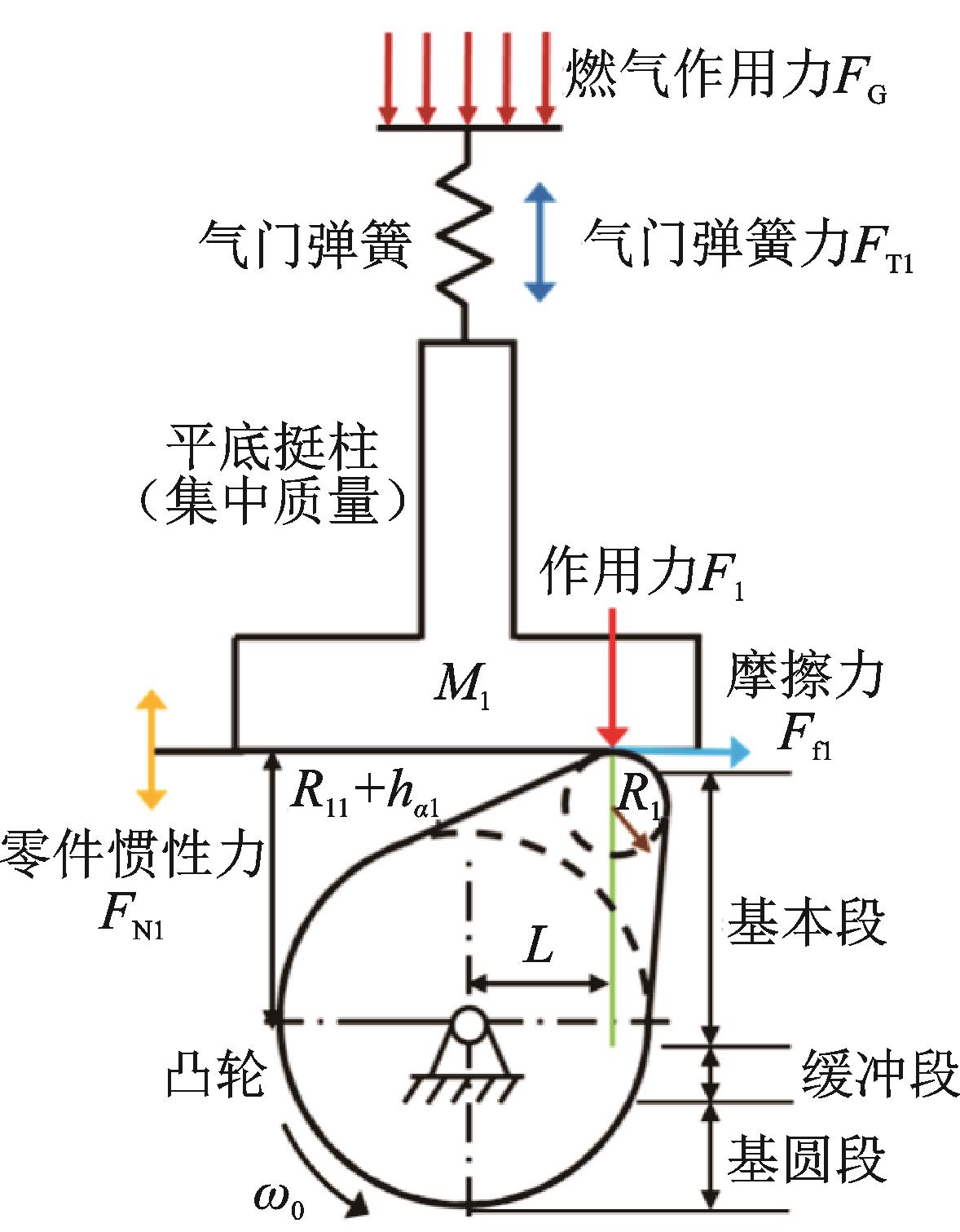

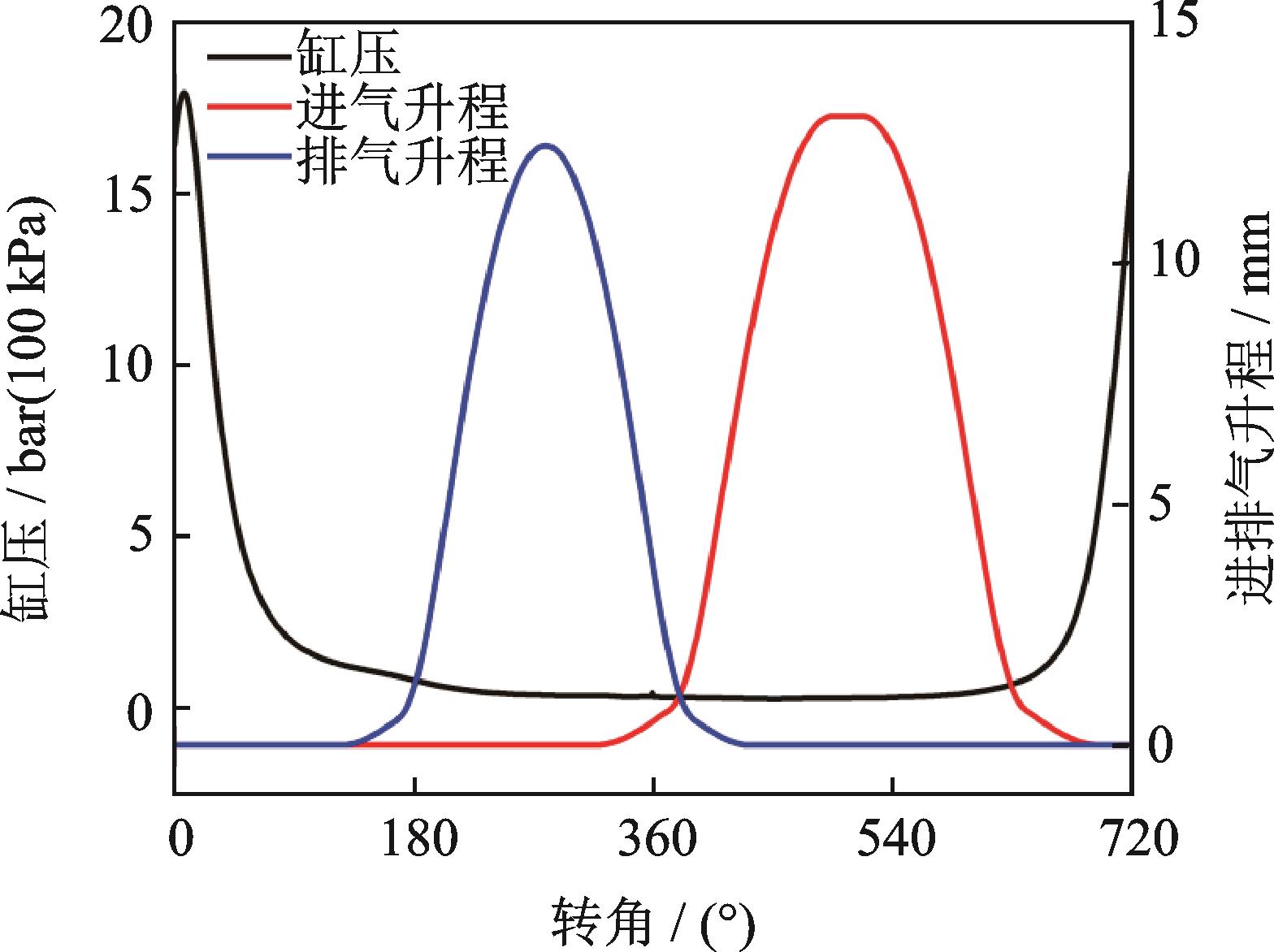

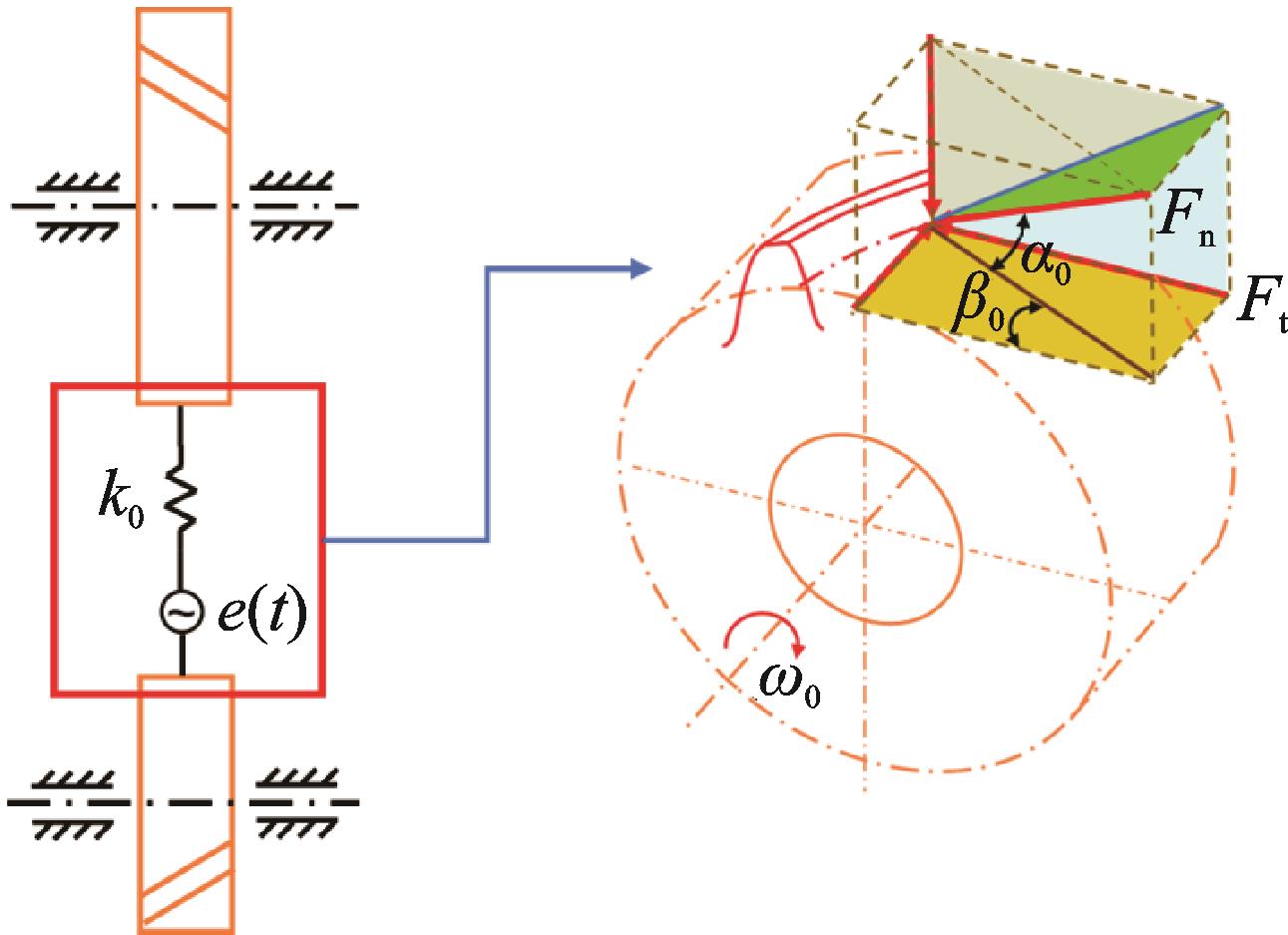

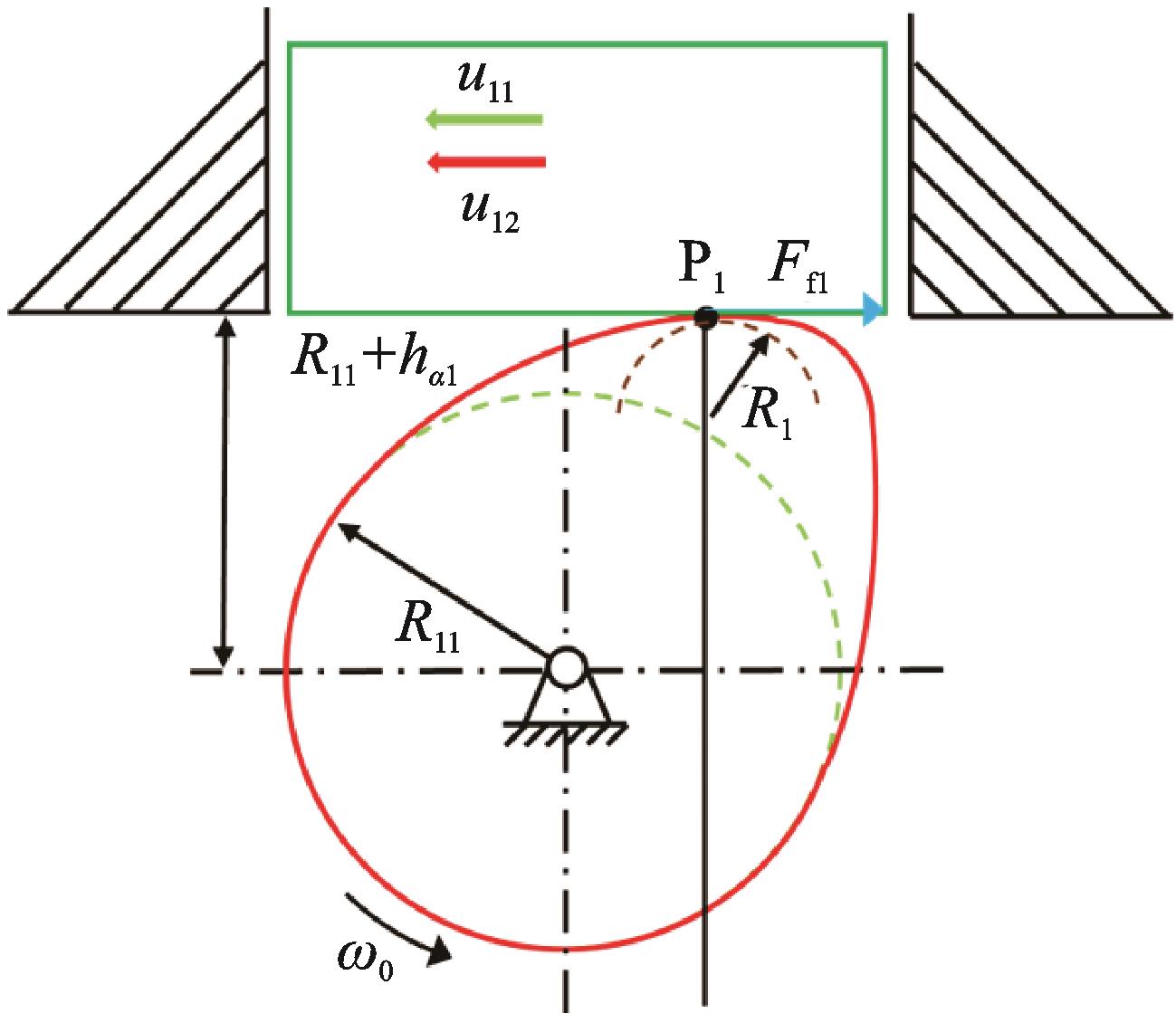

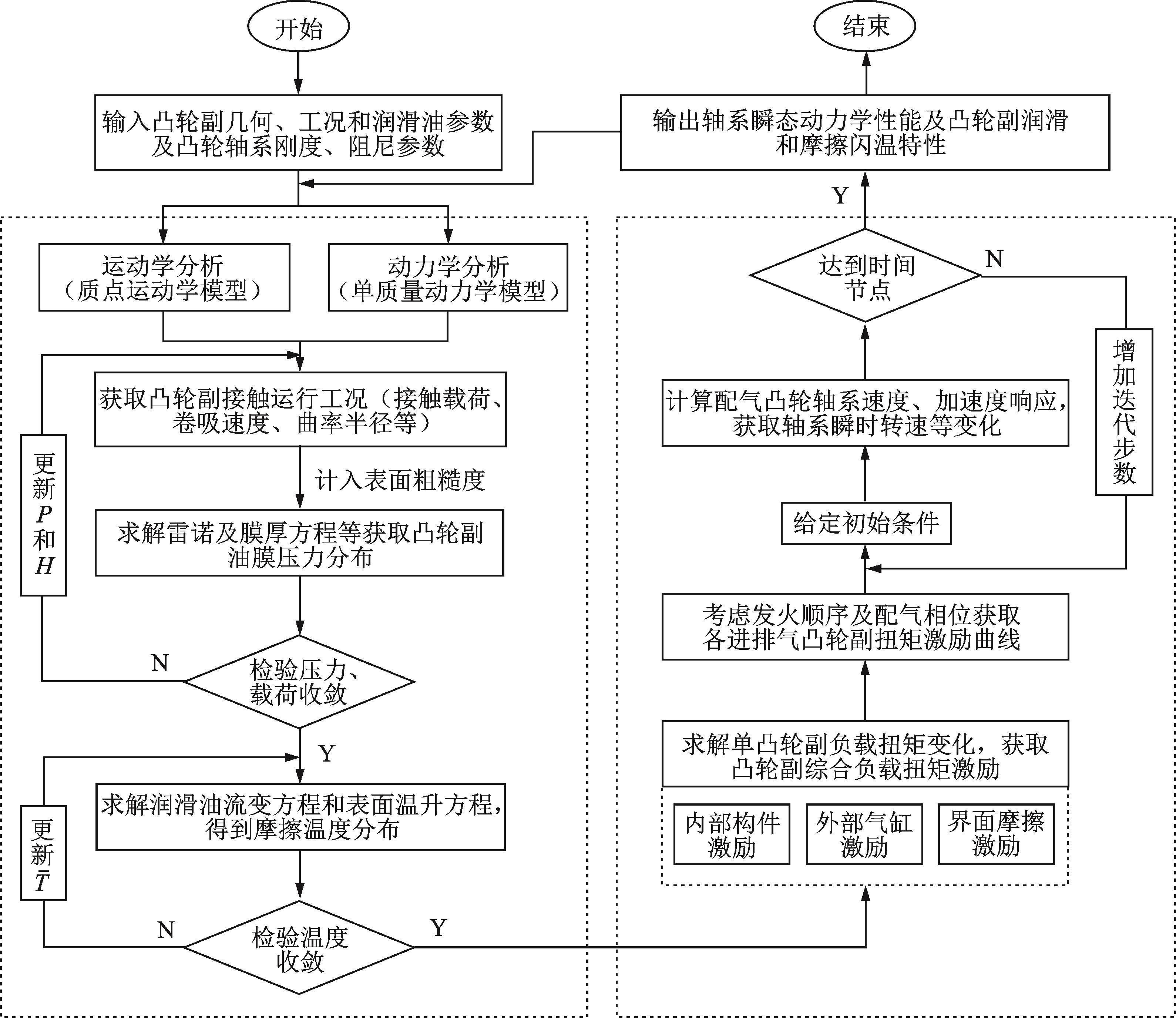

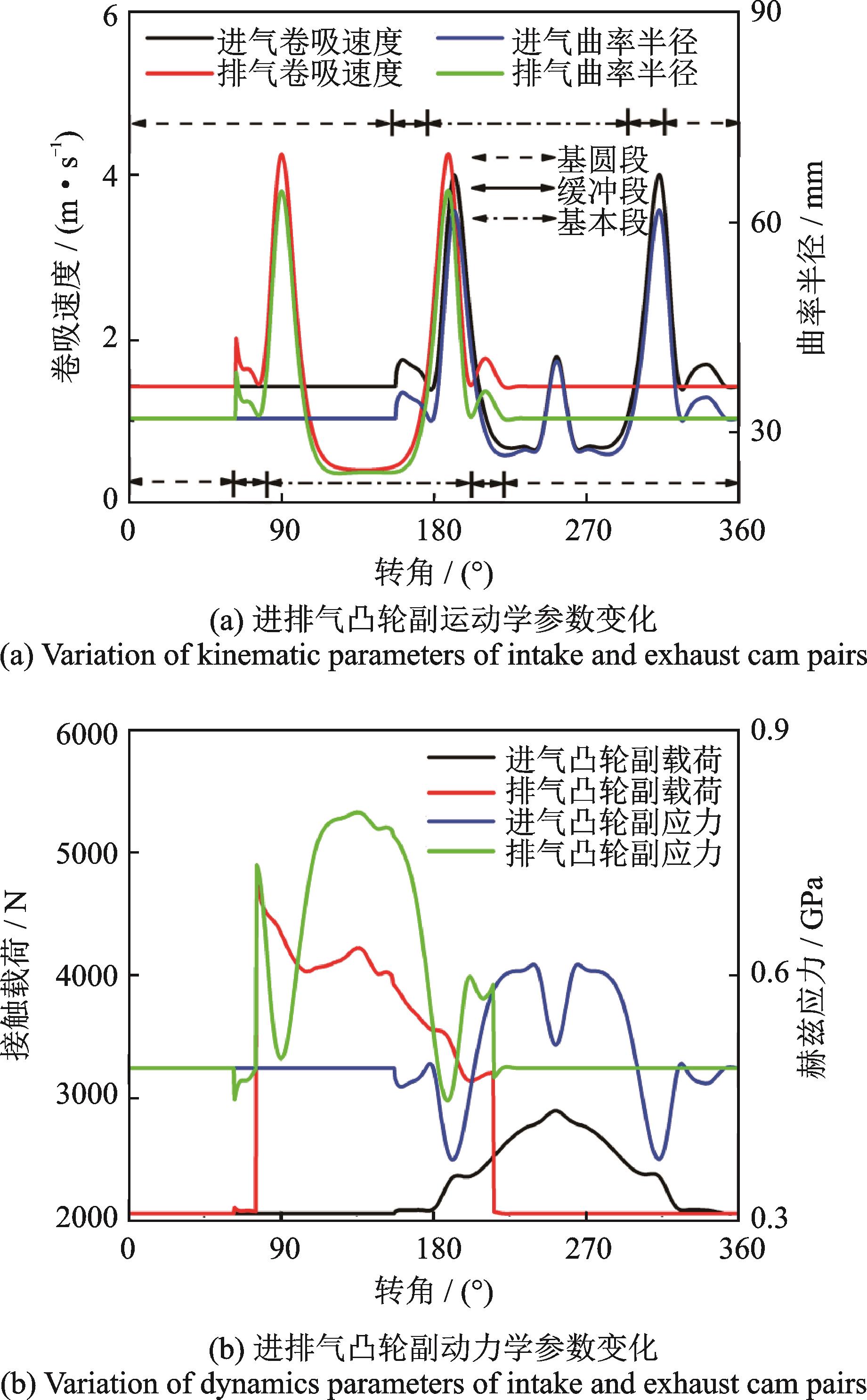

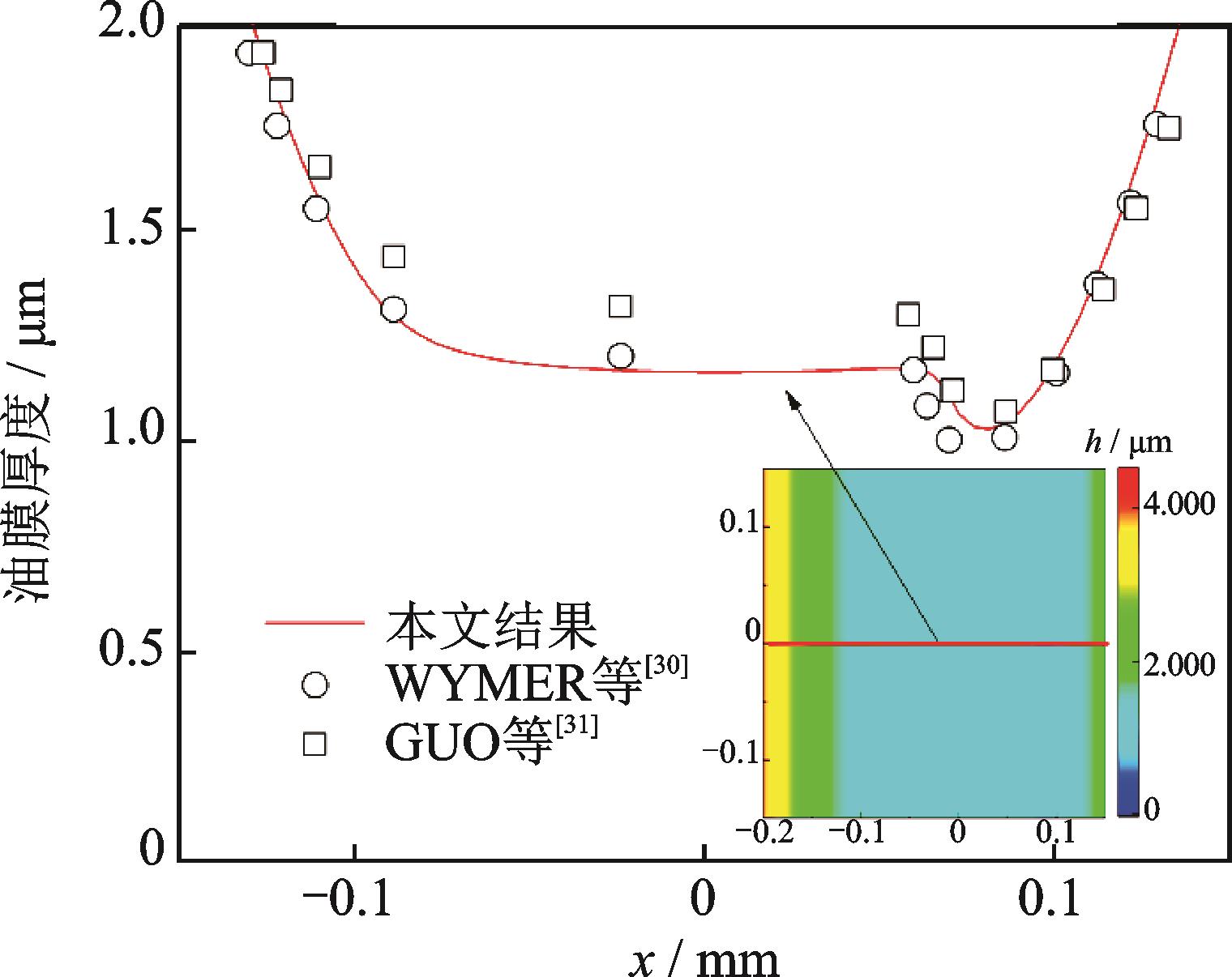

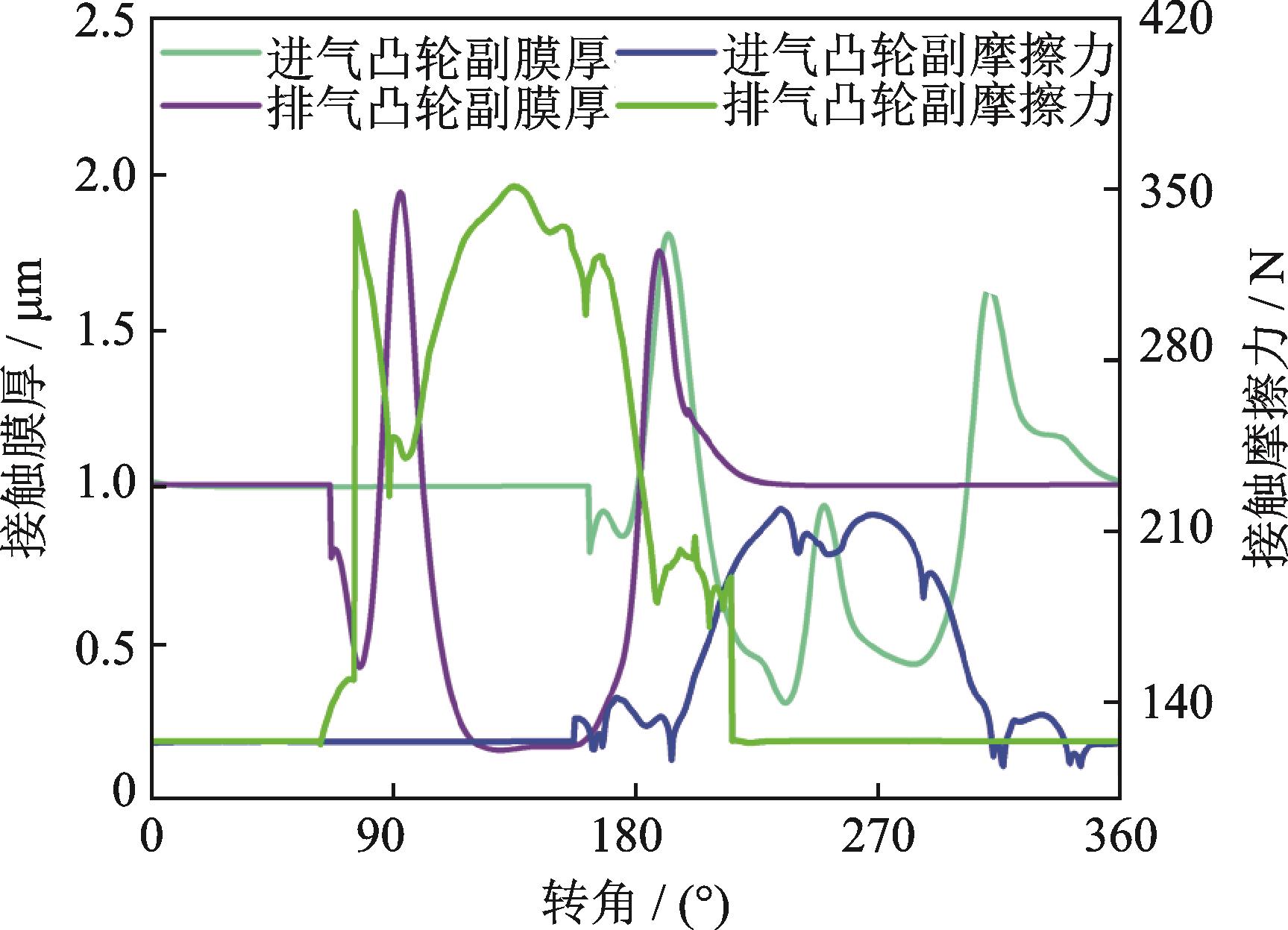

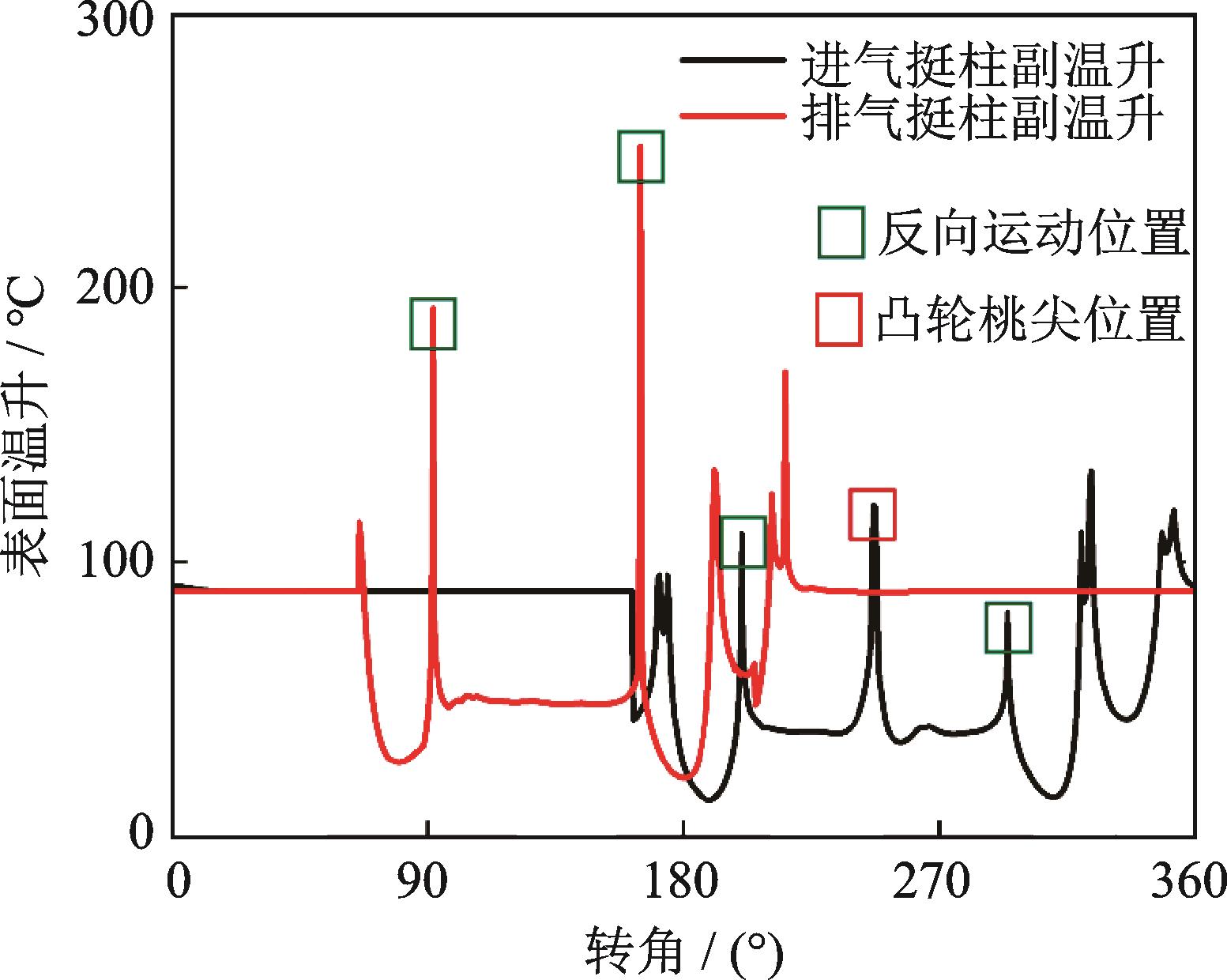

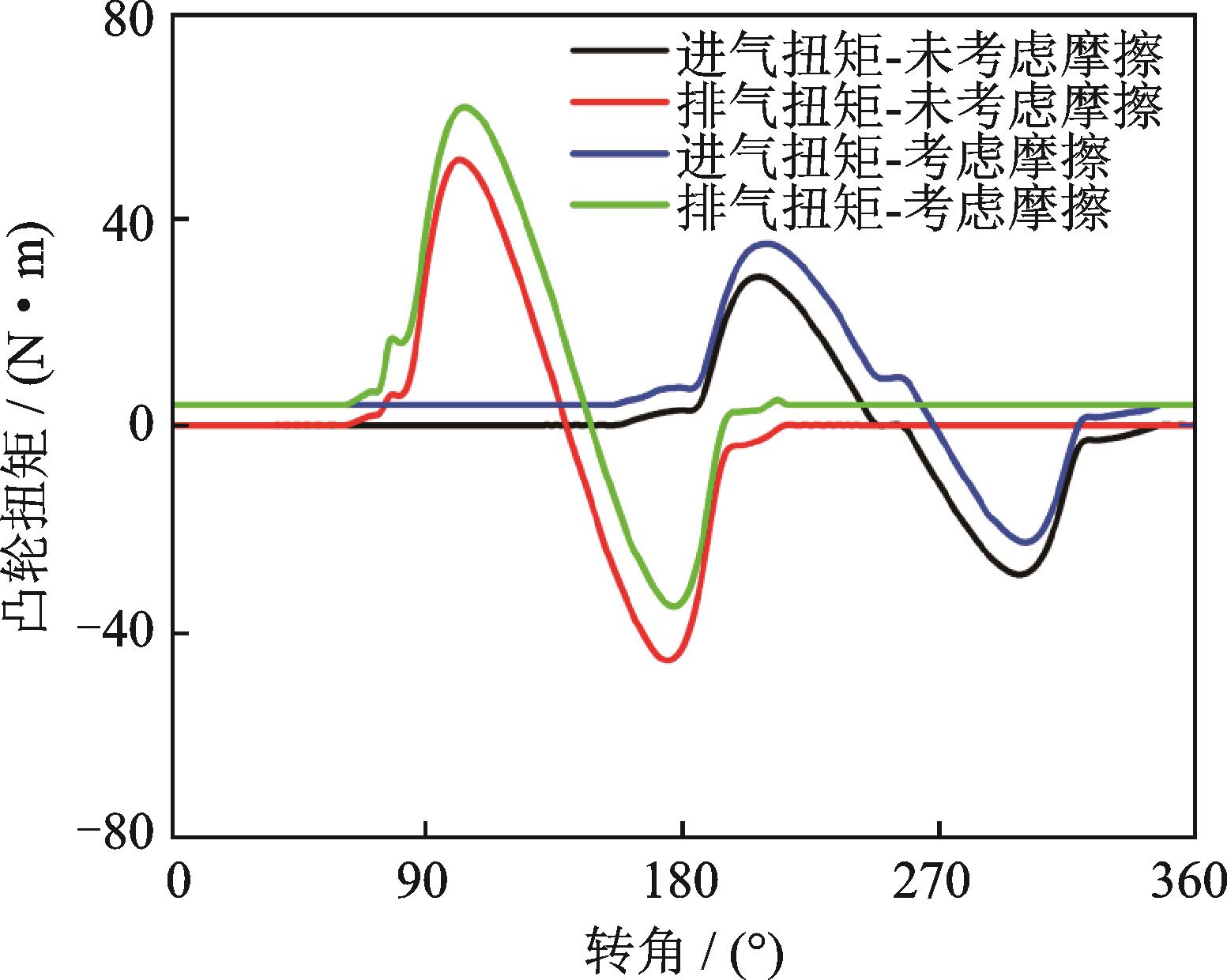

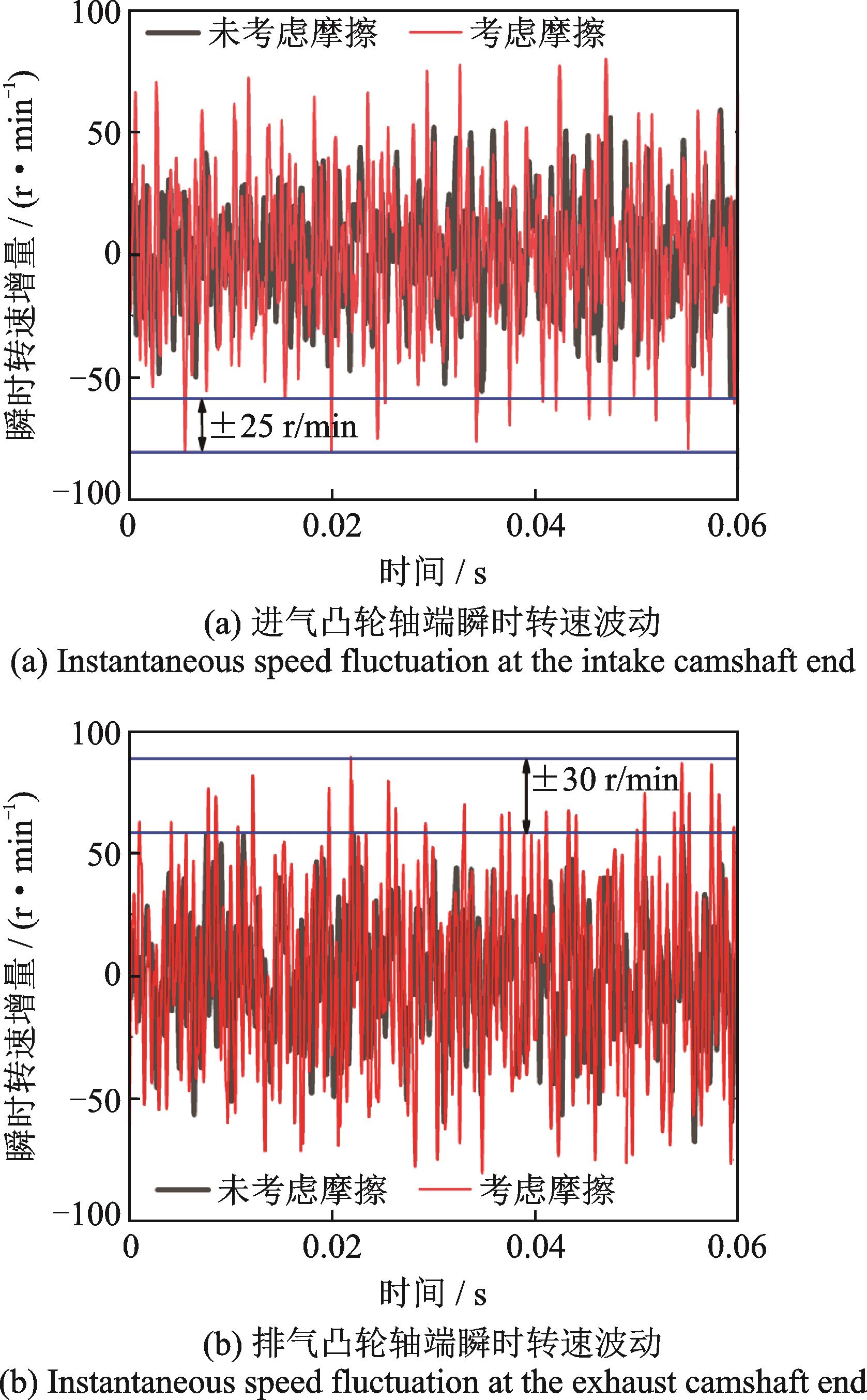

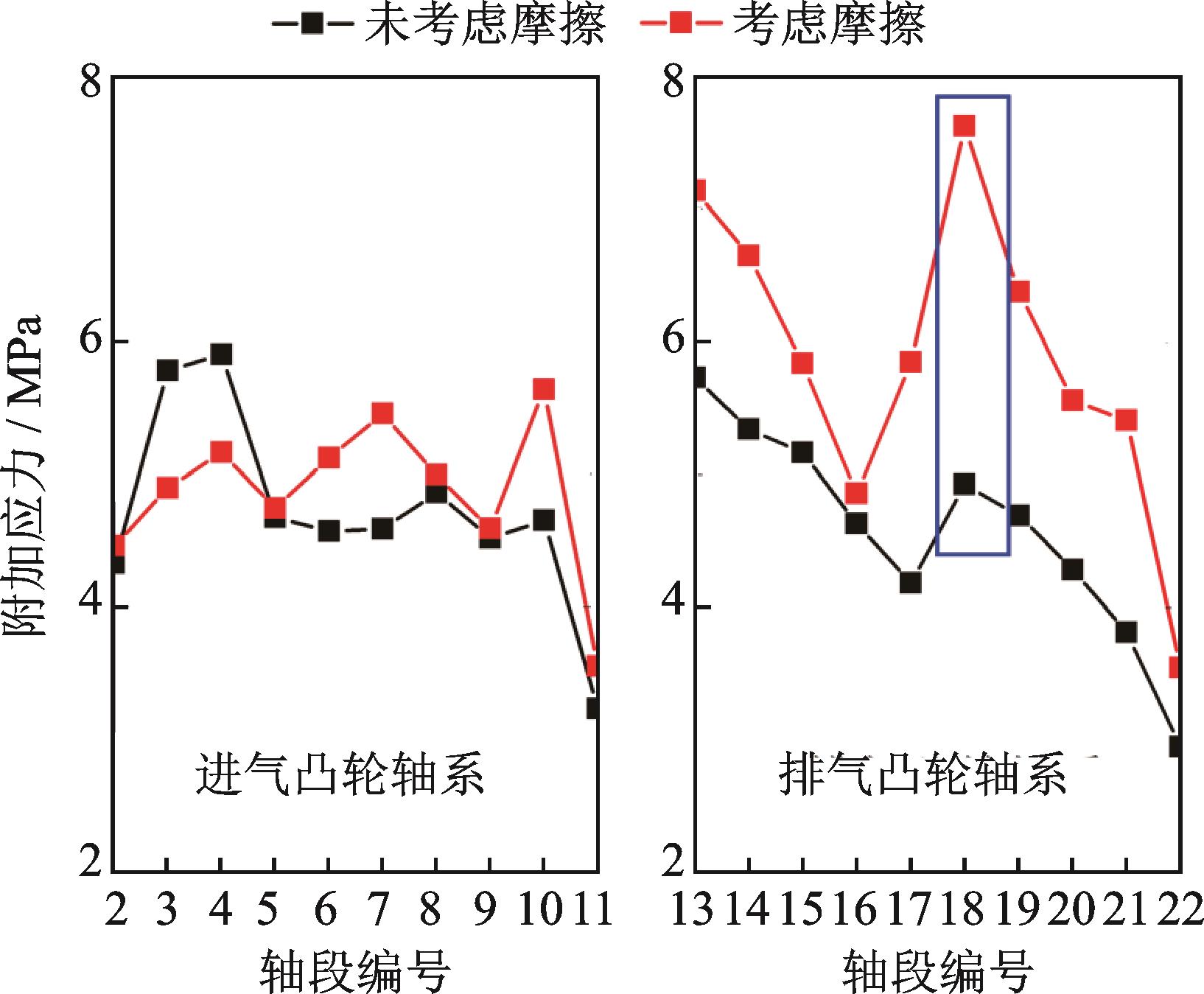

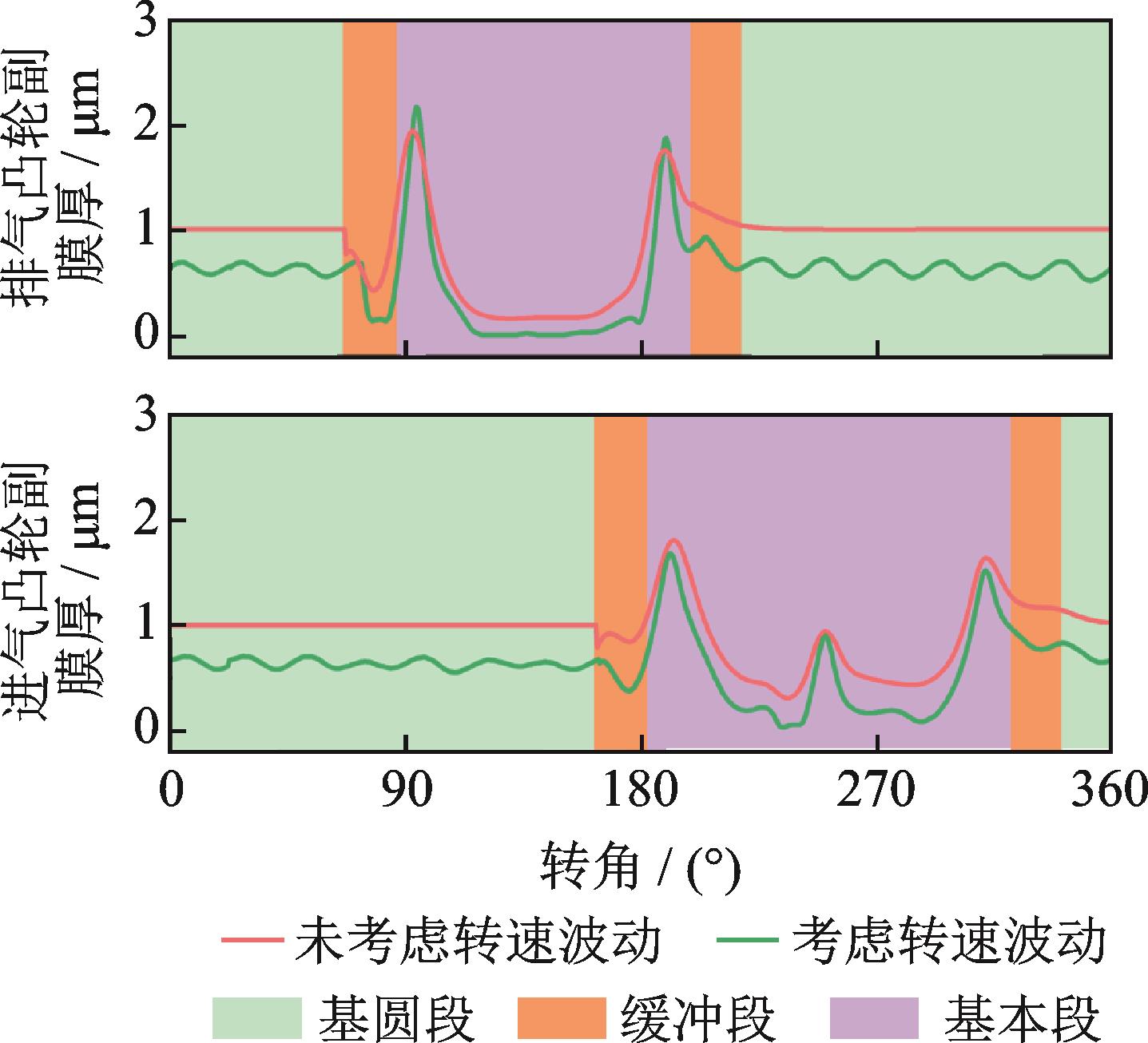

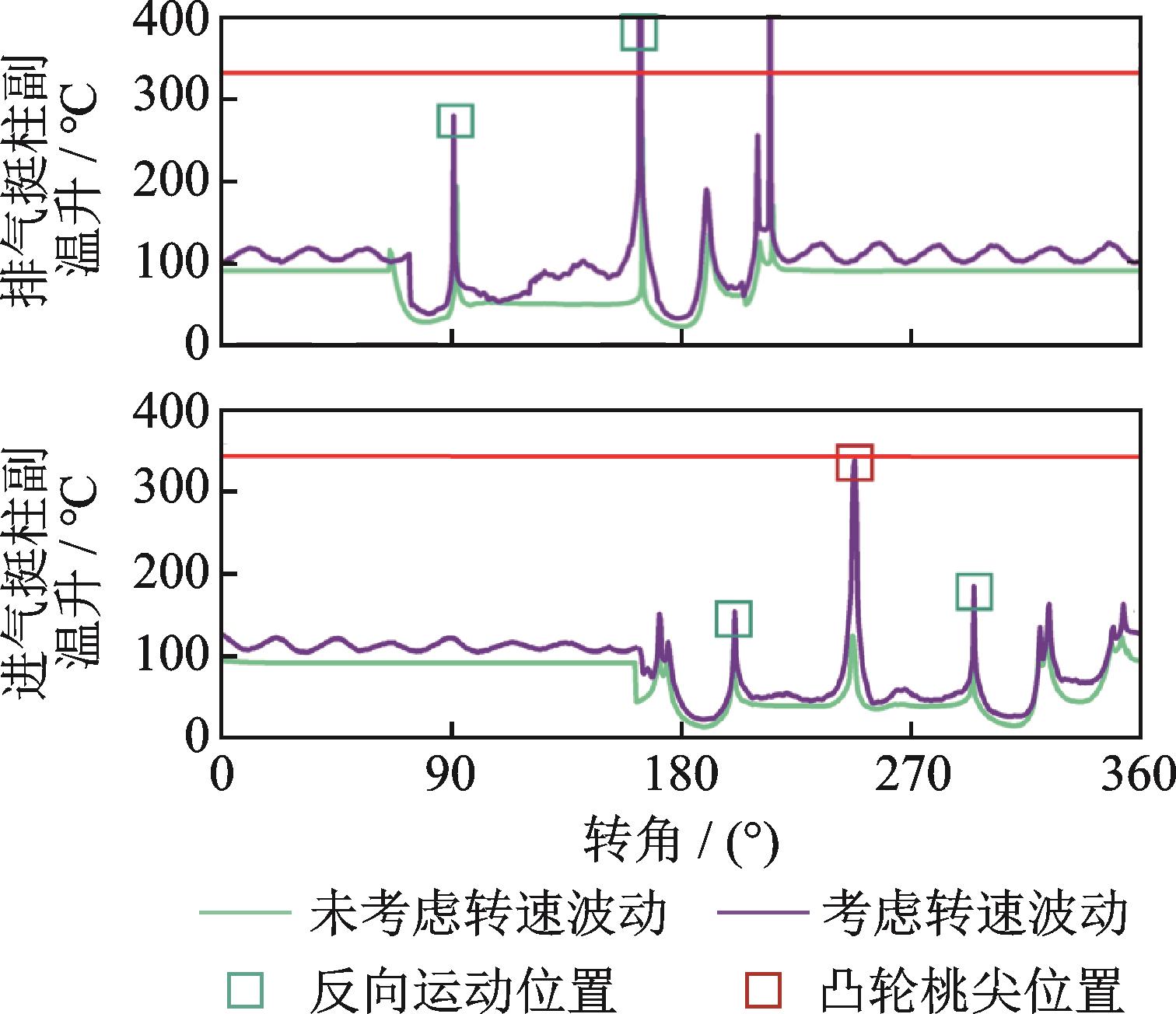

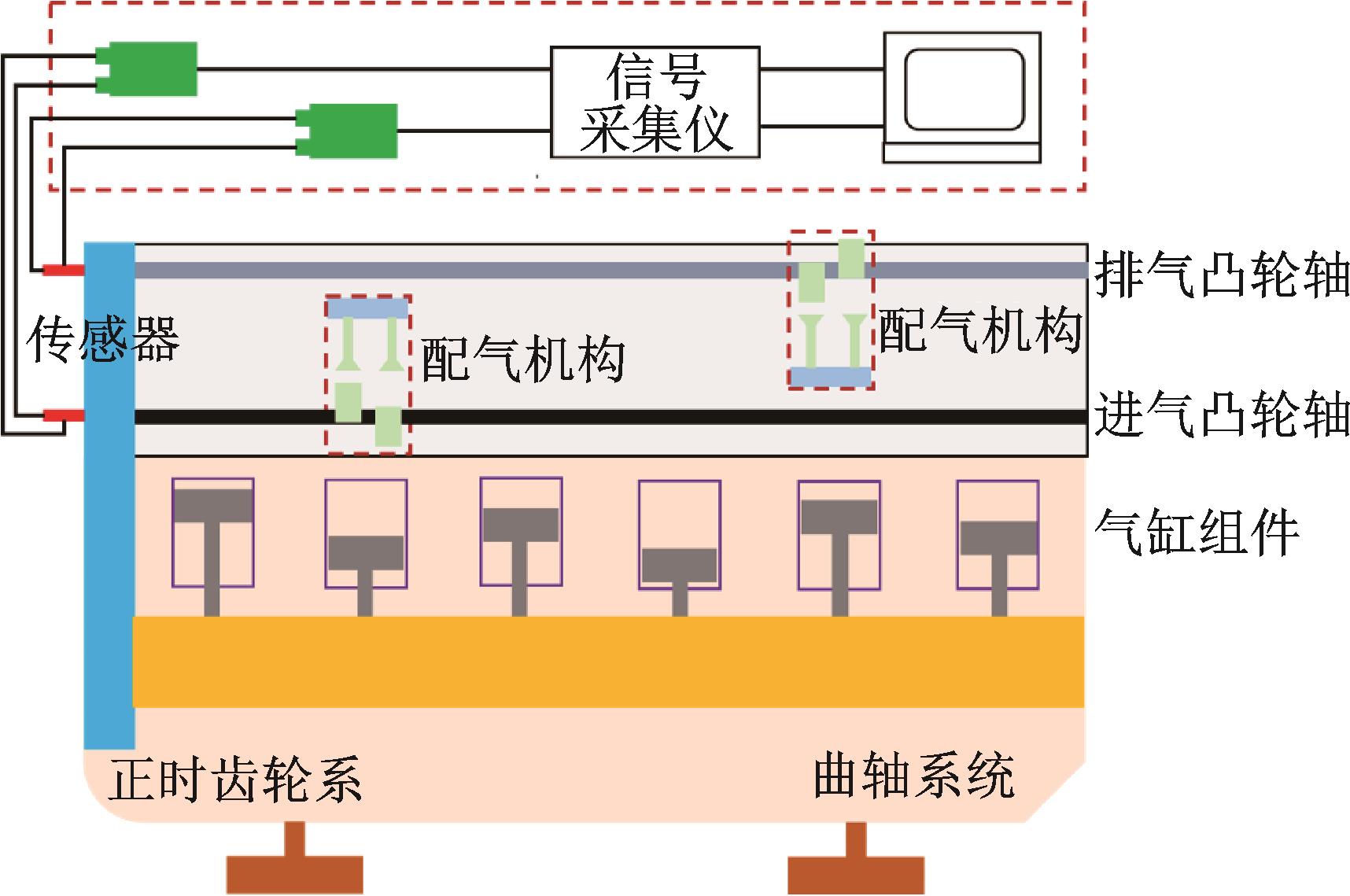

配气凸轮轴系是用于保证船用柴油机气门准时启闭的核心传动机构,因其凸轮轴系接触润滑状态恶劣、摩擦激励过大, 易导致界面综合扭矩过大,从而出现凸轮轴系配气不均及接触疲劳等故障。考虑系统瞬变激励及界面摩擦影响,采用集中质 量法建立了某V20型柴油机配气凸轮轴系摩擦动力学分析模型,获取了配气凸轮轴系强迫振动结果,并分析了转速波动工况 下配气凸轮副的摩擦润滑特性。结果表明,综合考虑各凸轮副瞬变激励及摩擦激励作用,配气凸轮轴系各轴段附加应力增大 约4 MPa,且轴端瞬时转速波动量提高约±30 r/min;转速波动加之粗糙度作用,使得配气凸轮副膜厚明显减小,特别是在凸轮 基圆段内,膜厚降低约0.3 μm,接触润滑状态恶化;在凸轮副反向运动位置及桃尖处,挺柱界面温升超出材料胶合温度,易致胶 合磨损失效问题。

配气凸轮轴系是用于保证船用柴油机气门准时启闭的核心传动机构,因其凸轮轴系接触润滑状态恶劣、摩擦激励过大, 易导致界面综合扭矩过大,从而出现凸轮轴系配气不均及接触疲劳等故障。考虑系统瞬变激励及界面摩擦影响,采用集中质 量法建立了某V20型柴油机配气凸轮轴系摩擦动力学分析模型,获取了配气凸轮轴系强迫振动结果,并分析了转速波动工况 下配气凸轮副的摩擦润滑特性。结果表明,综合考虑各凸轮副瞬变激励及摩擦激励作用,配气凸轮轴系各轴段附加应力增大 约4 MPa,且轴端瞬时转速波动量提高约±30 r/min;转速波动加之粗糙度作用,使得配气凸轮副膜厚明显减小,特别是在凸轮 基圆段内,膜厚降低约0.3 μm,接触润滑状态恶化;在凸轮副反向运动位置及桃尖处,挺柱界面温升超出材料胶合温度,易致胶 合磨损失效问题。

2025,38(3):461-468, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.002

摘要:

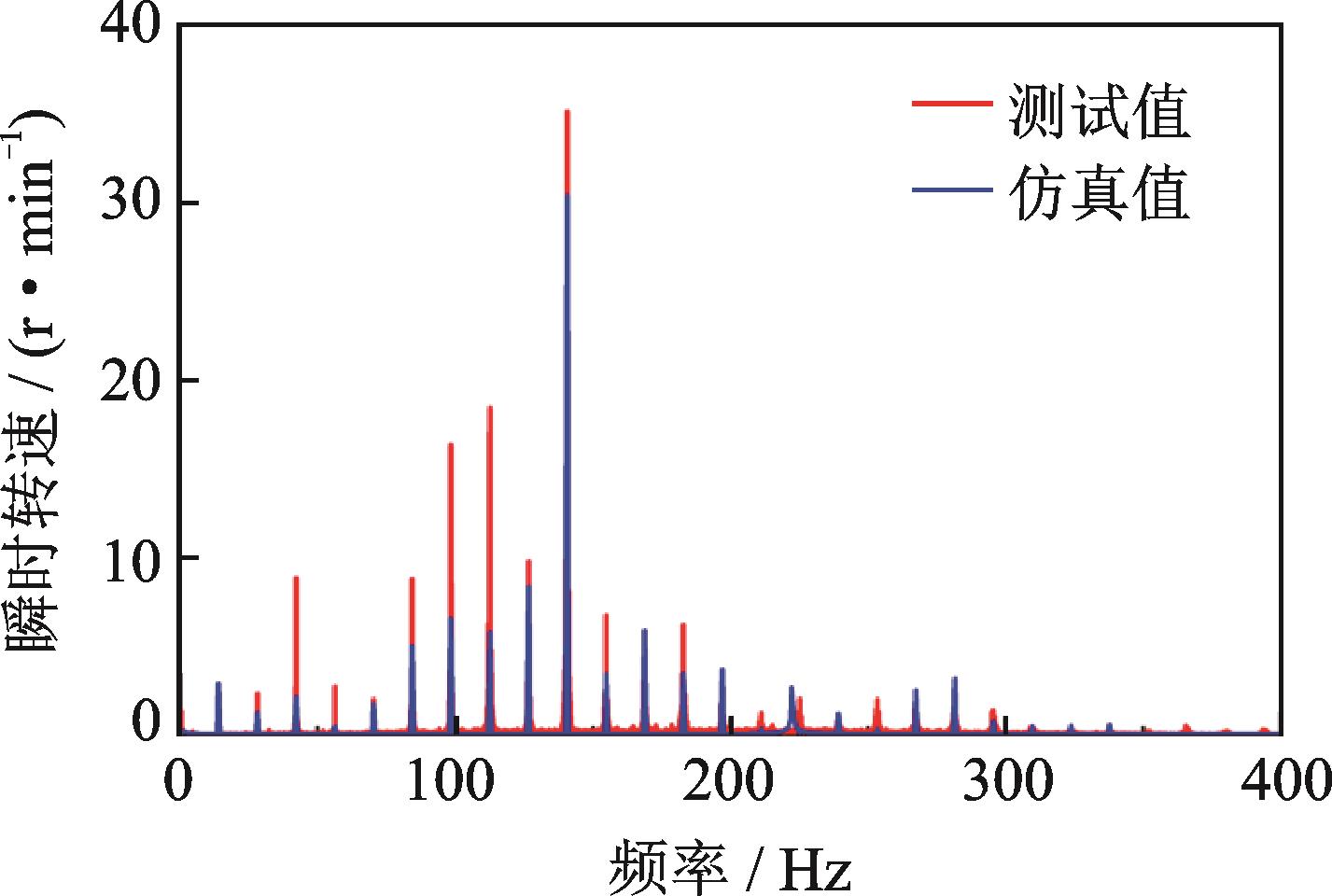

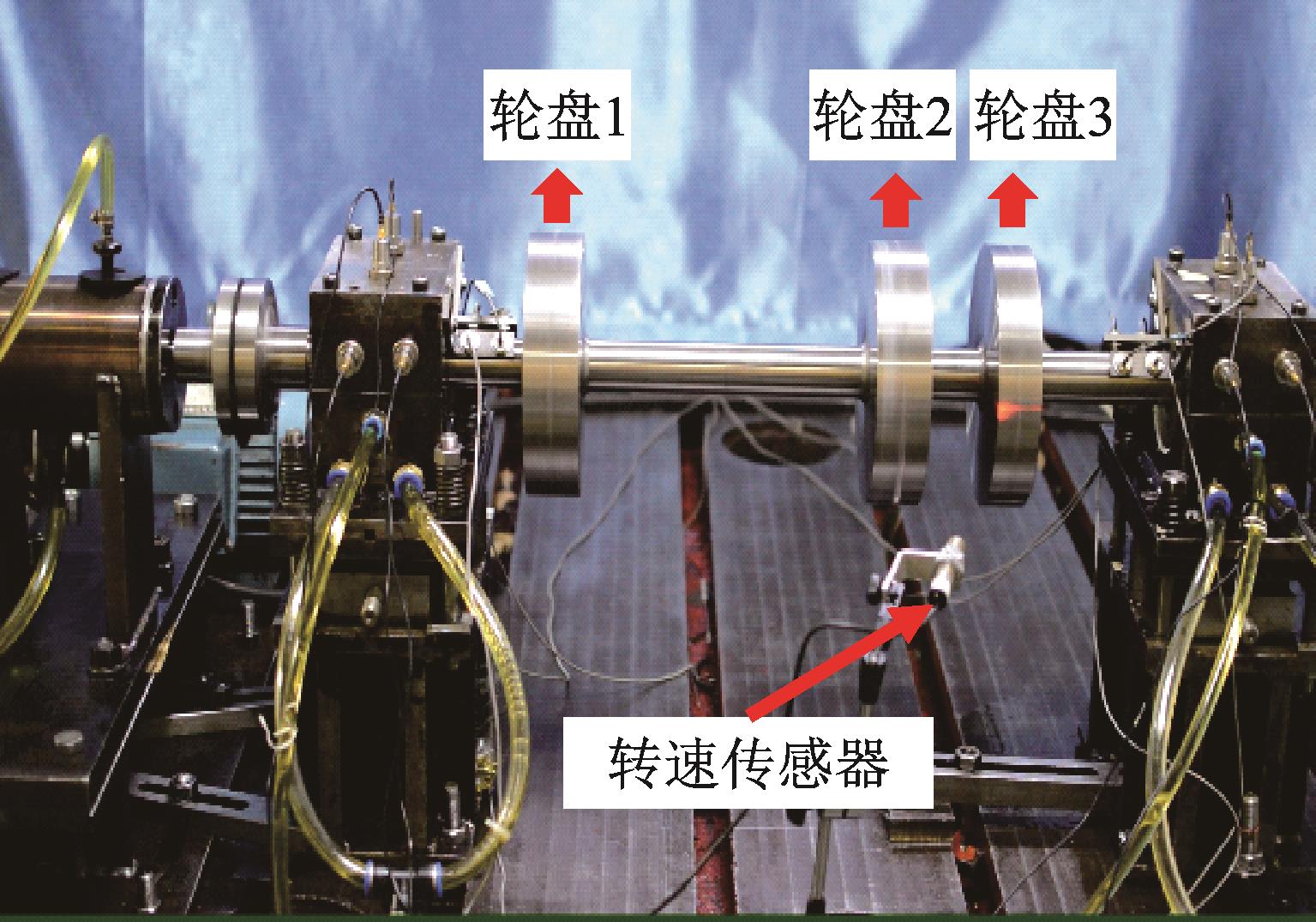

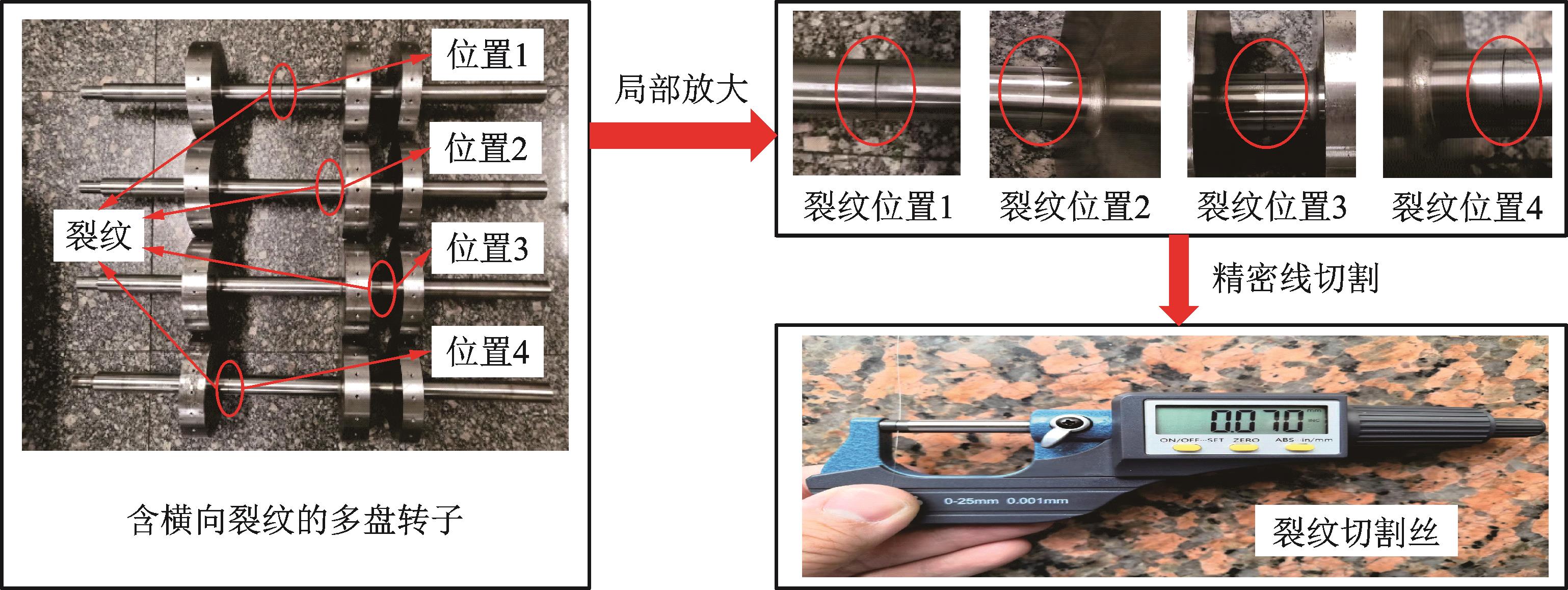

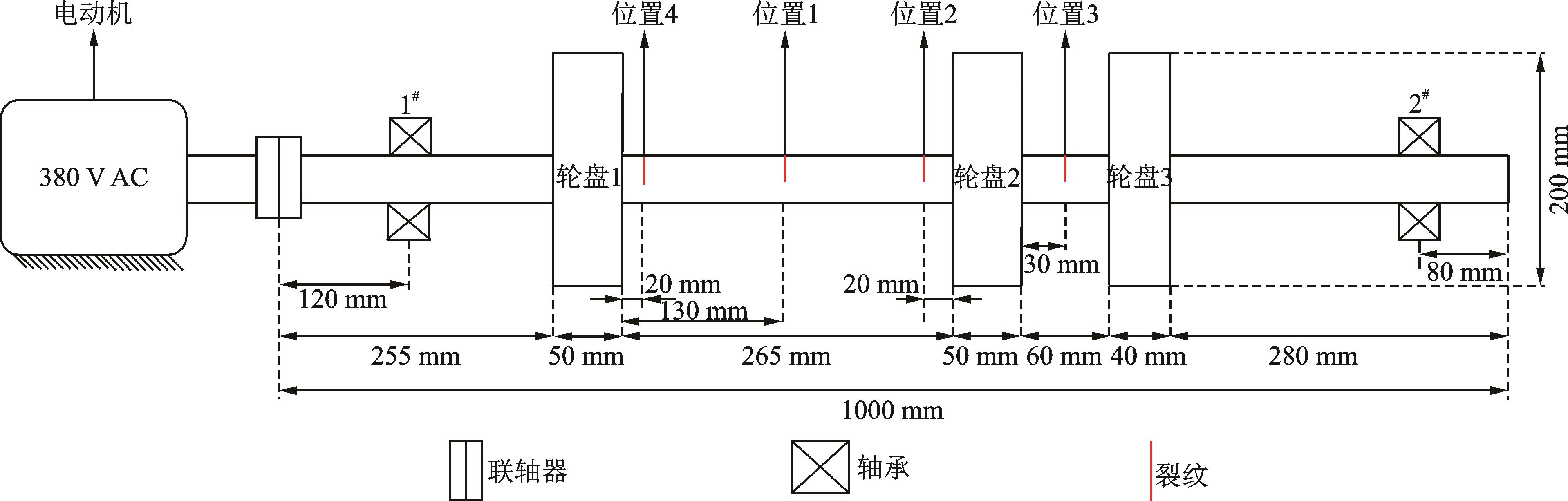

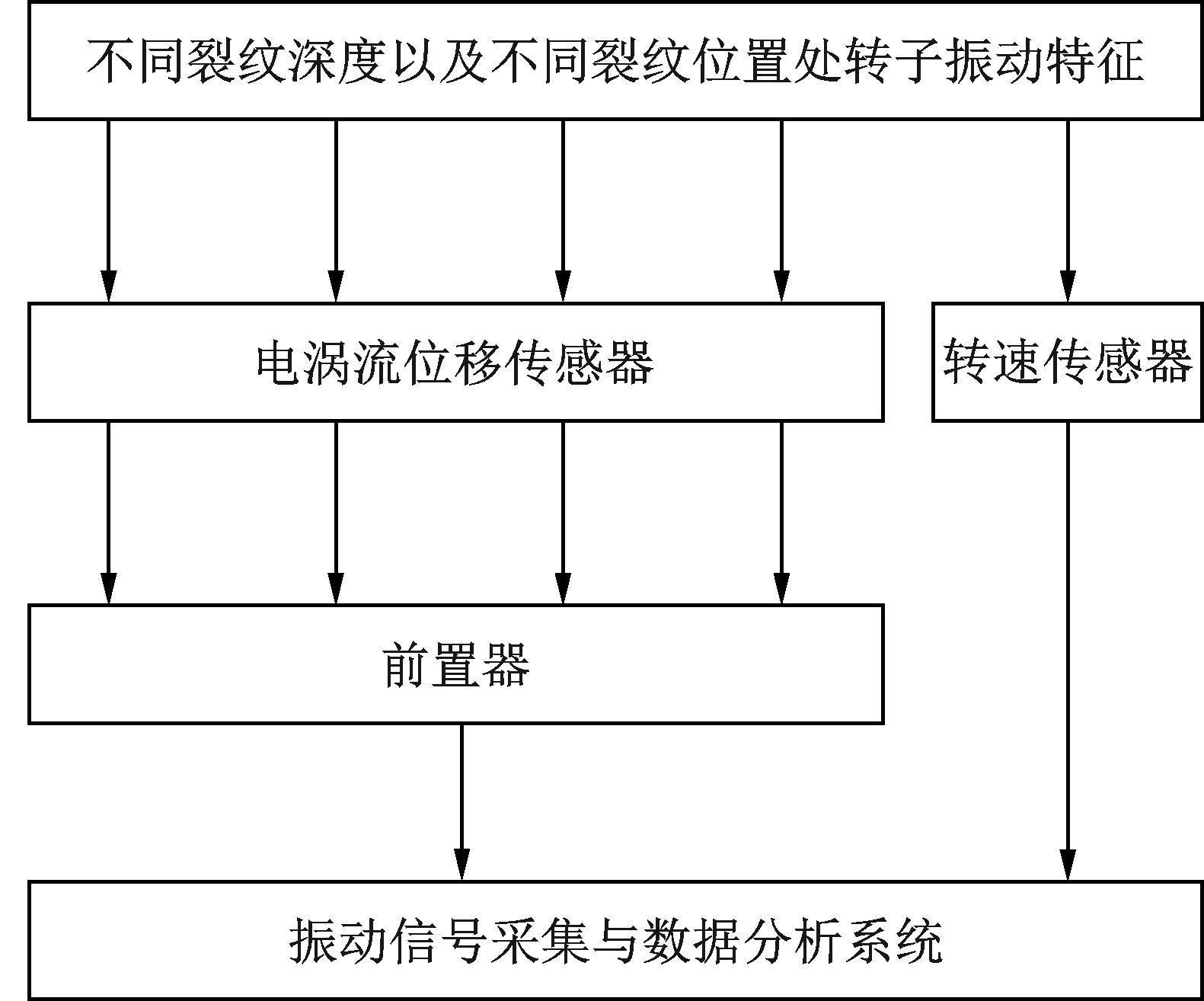

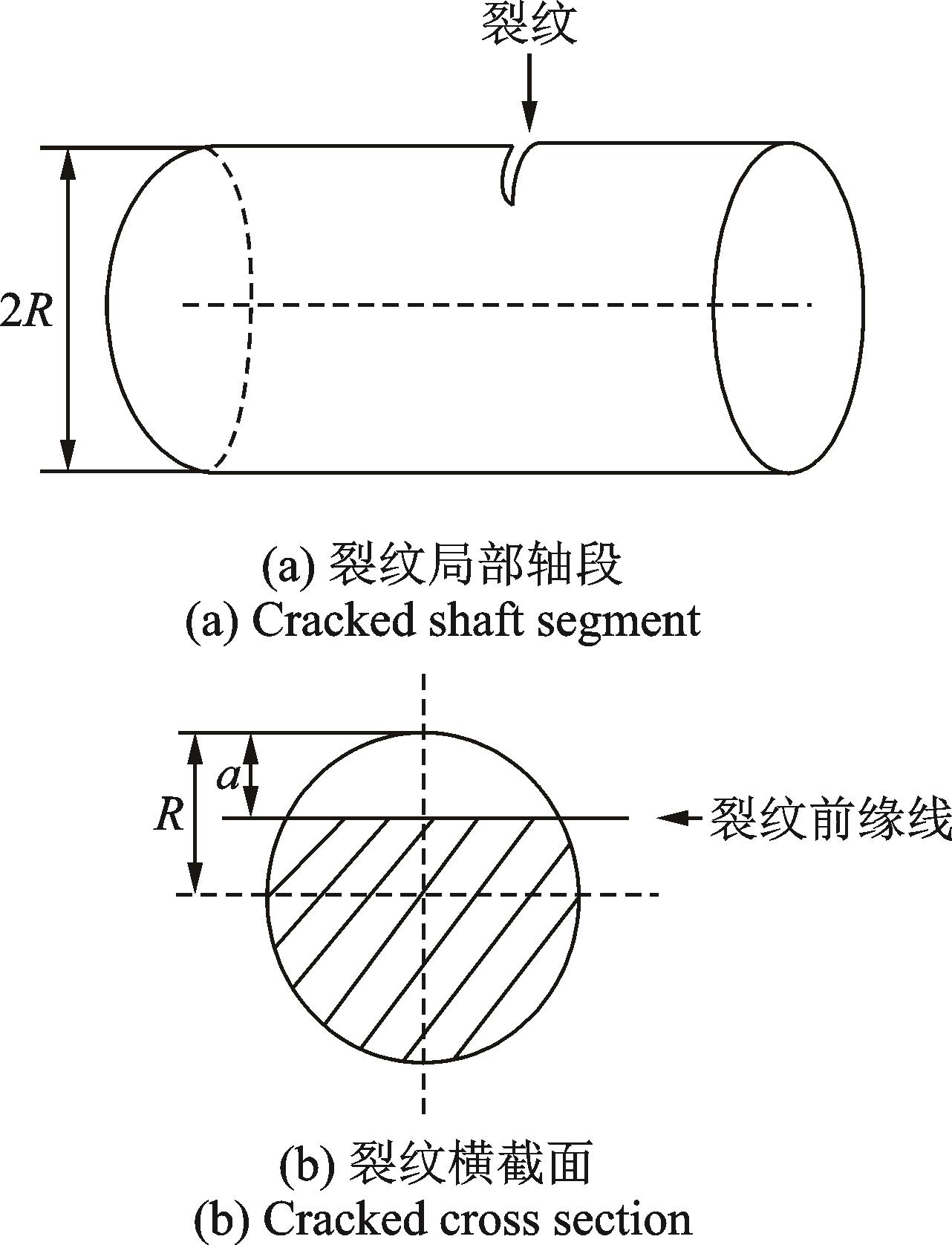

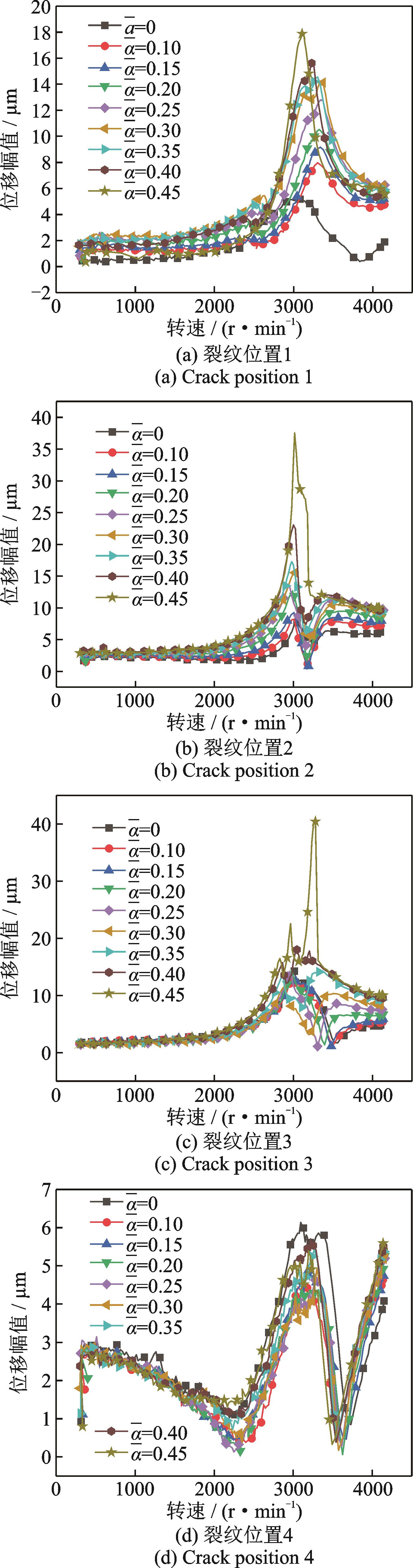

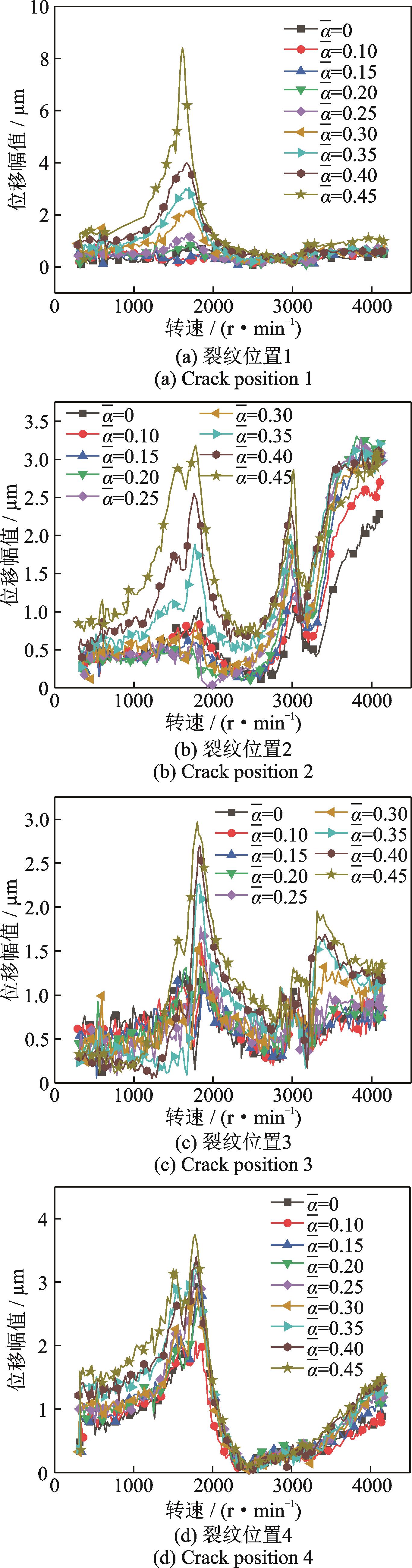

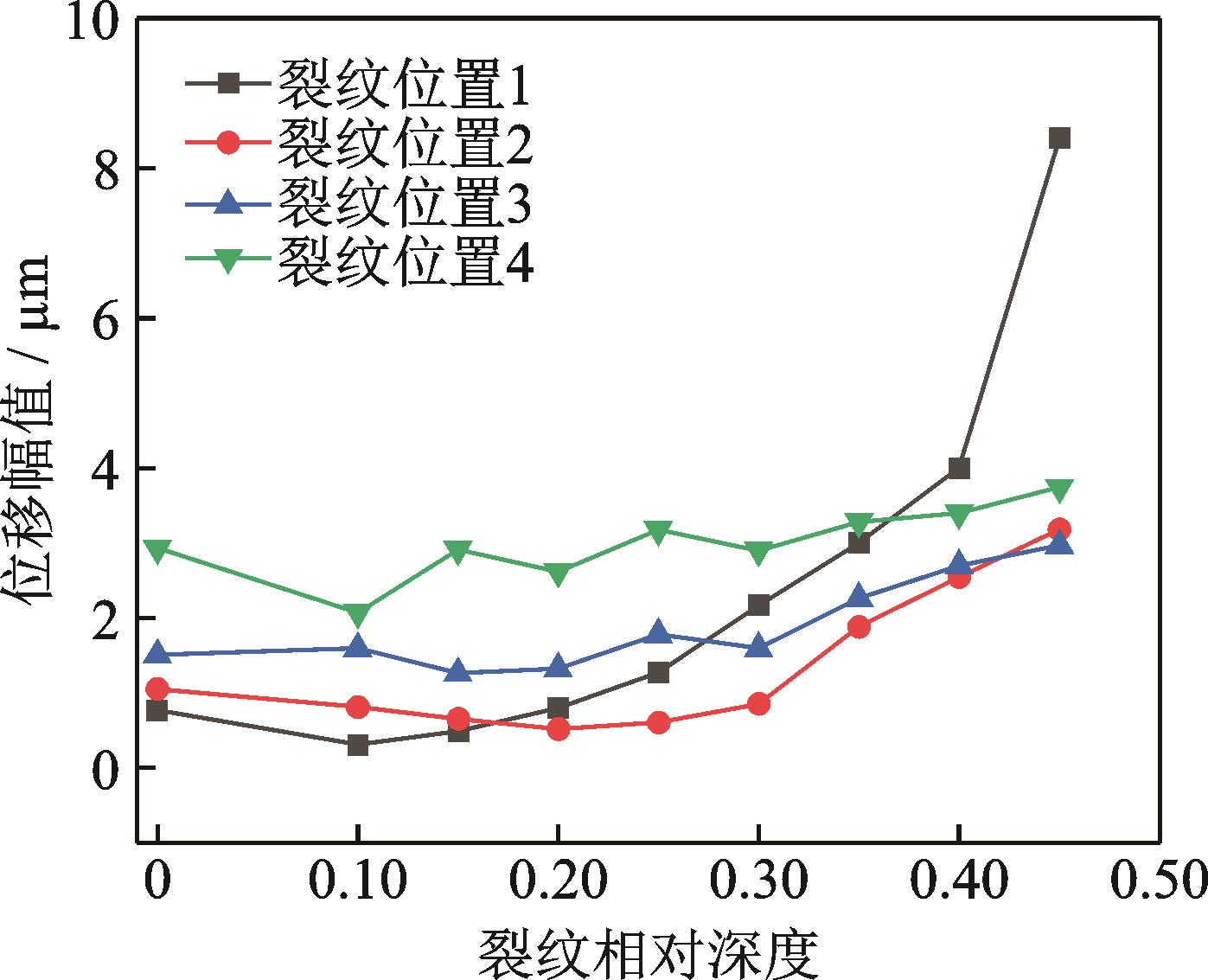

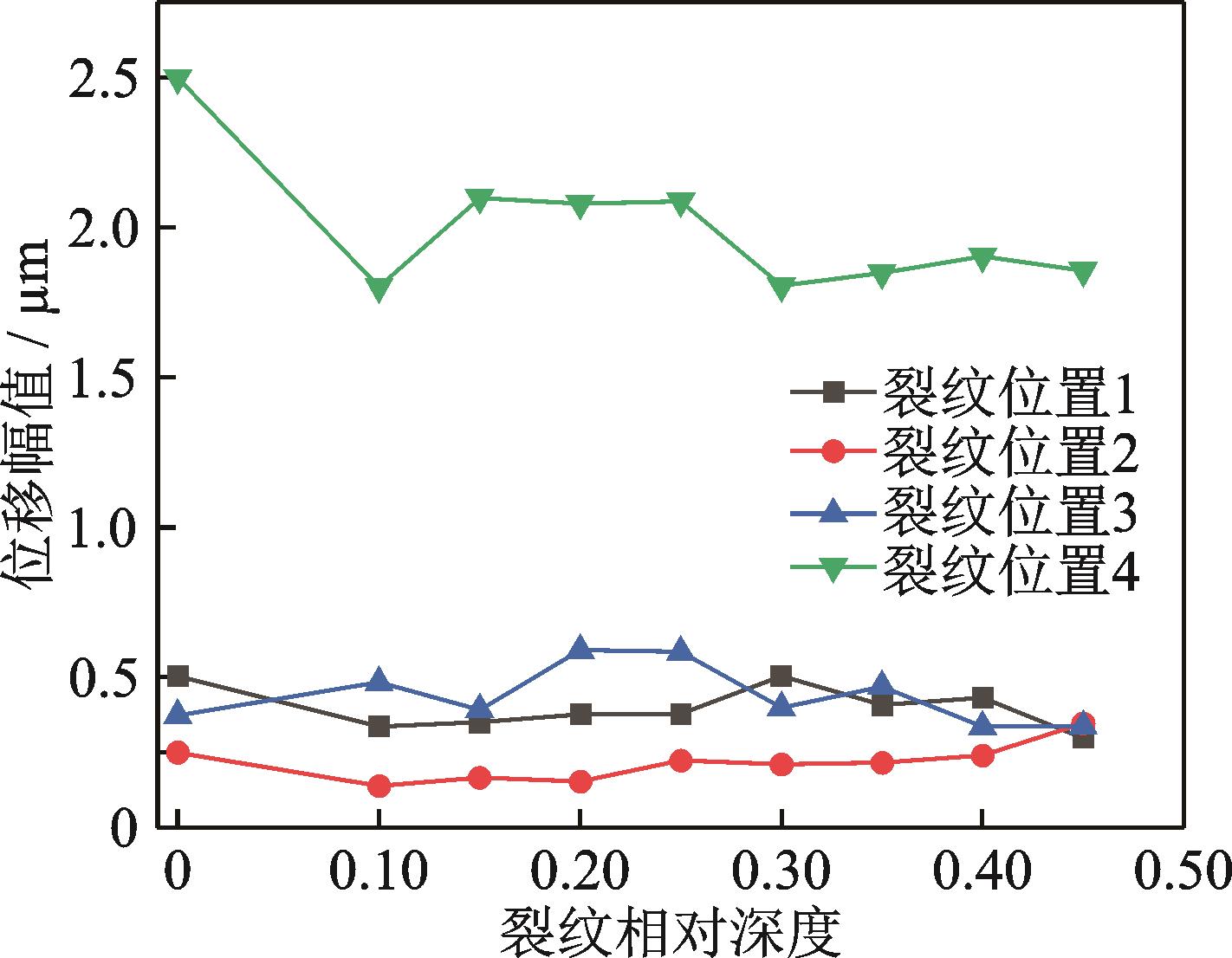

以具有相同结构尺寸的四根多盘转子作为研究对象,利用精密线切割的加工方式分别在四根转子的不同位置预制不同 深度的横向裂纹。对裂纹参数发生改变的转子系统展开振动特性测试,并分析裂纹转子的动力学响应特征与裂纹位置和裂纹 深度之间的关系。试验结果表明:1/2临界转速区的2×共振现象以及1/3临界转速区的3×共振现象是转轴裂纹故障的典型 特征,其中2×共振峰值会在裂纹深度达到一个临界点后迅速增加;而区别于已有研究结果,3×共振峰值会在裂纹深度达到临 界点后突降;同时,引发2×和3×共振峰值发生突变的临界深度与裂纹位置是否处于轮盘根部存在关联。

以具有相同结构尺寸的四根多盘转子作为研究对象,利用精密线切割的加工方式分别在四根转子的不同位置预制不同 深度的横向裂纹。对裂纹参数发生改变的转子系统展开振动特性测试,并分析裂纹转子的动力学响应特征与裂纹位置和裂纹 深度之间的关系。试验结果表明:1/2临界转速区的2×共振现象以及1/3临界转速区的3×共振现象是转轴裂纹故障的典型 特征,其中2×共振峰值会在裂纹深度达到一个临界点后迅速增加;而区别于已有研究结果,3×共振峰值会在裂纹深度达到临 界点后突降;同时,引发2×和3×共振峰值发生突变的临界深度与裂纹位置是否处于轮盘根部存在关联。

2025,38(3):469-479, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.003

摘要:

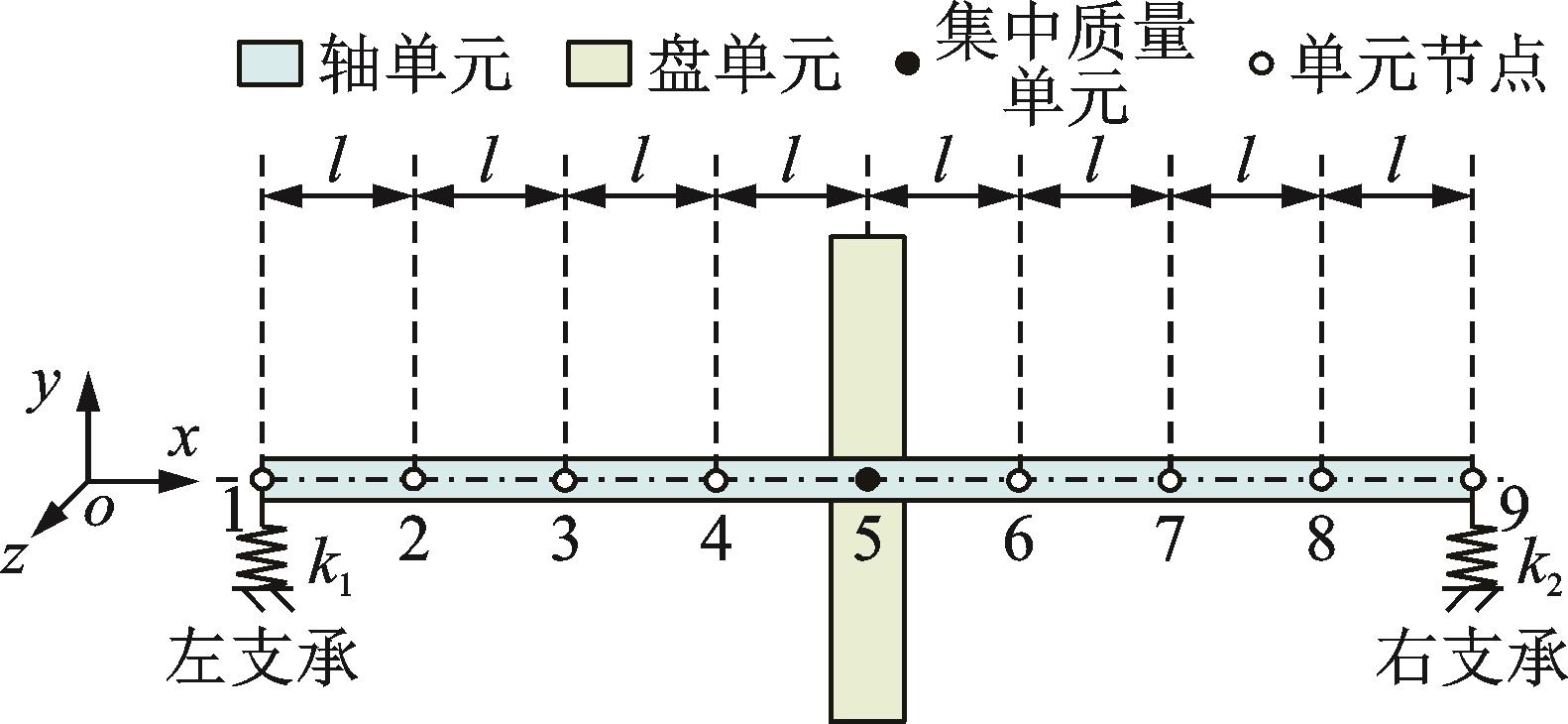

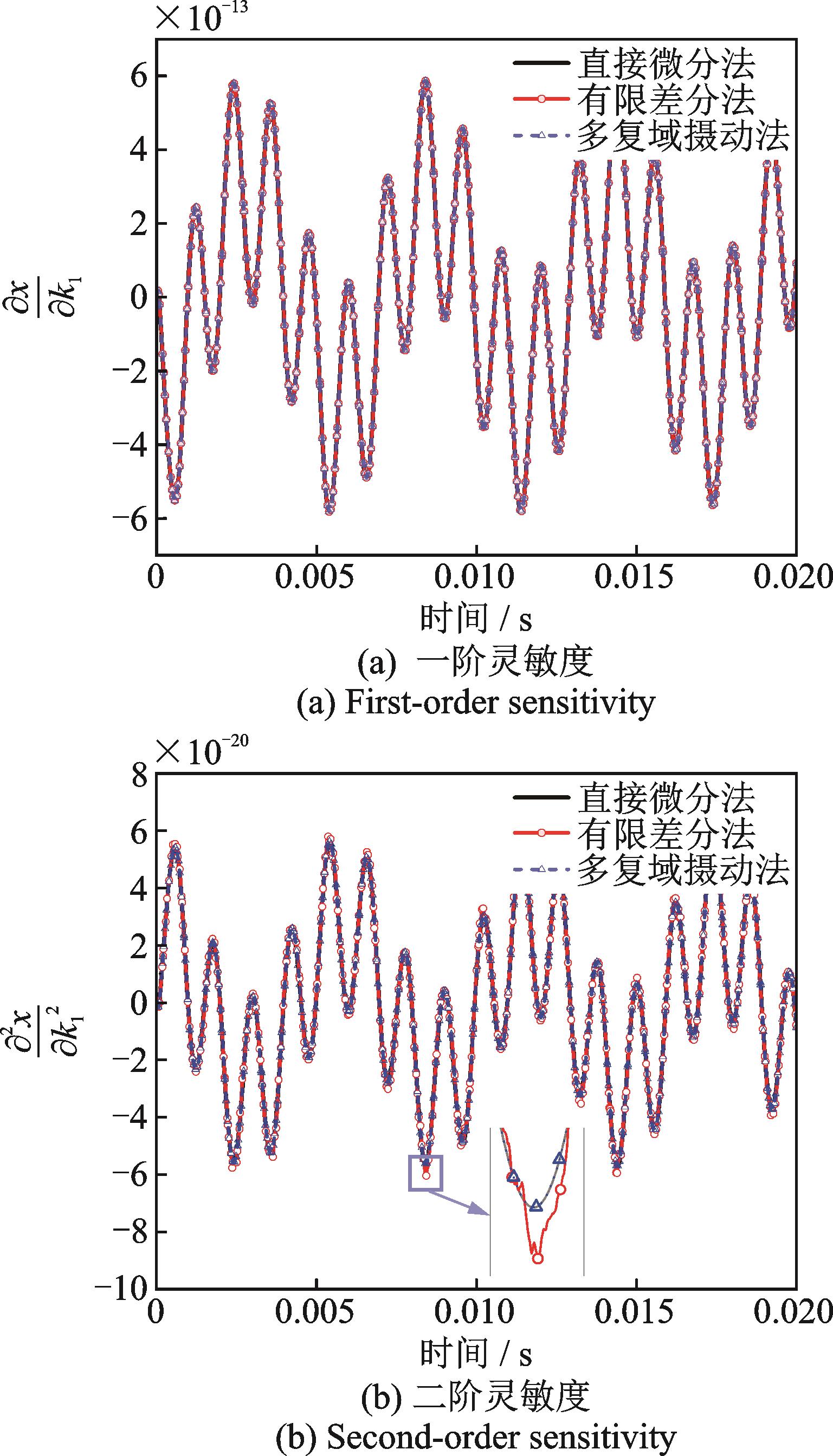

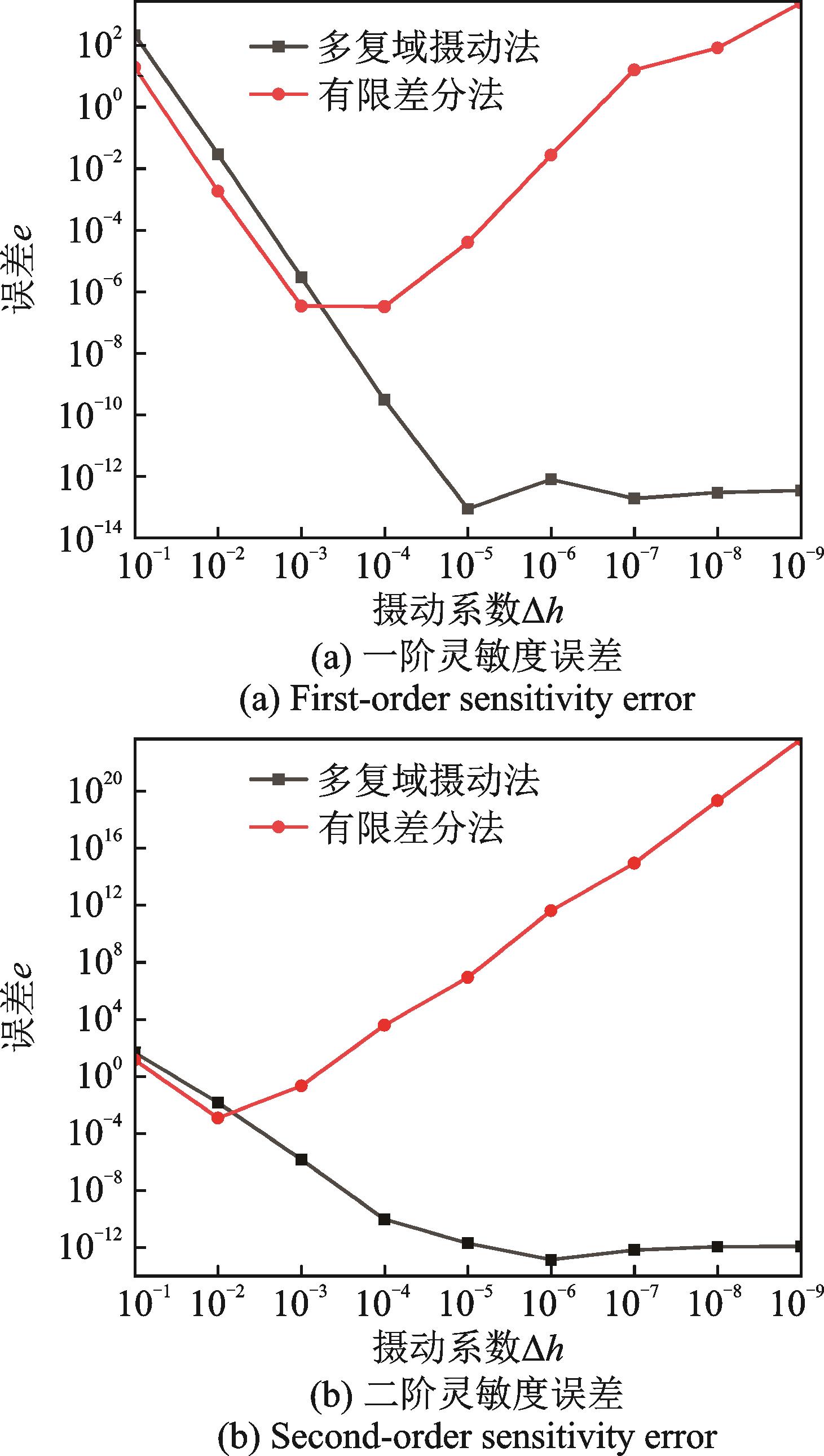

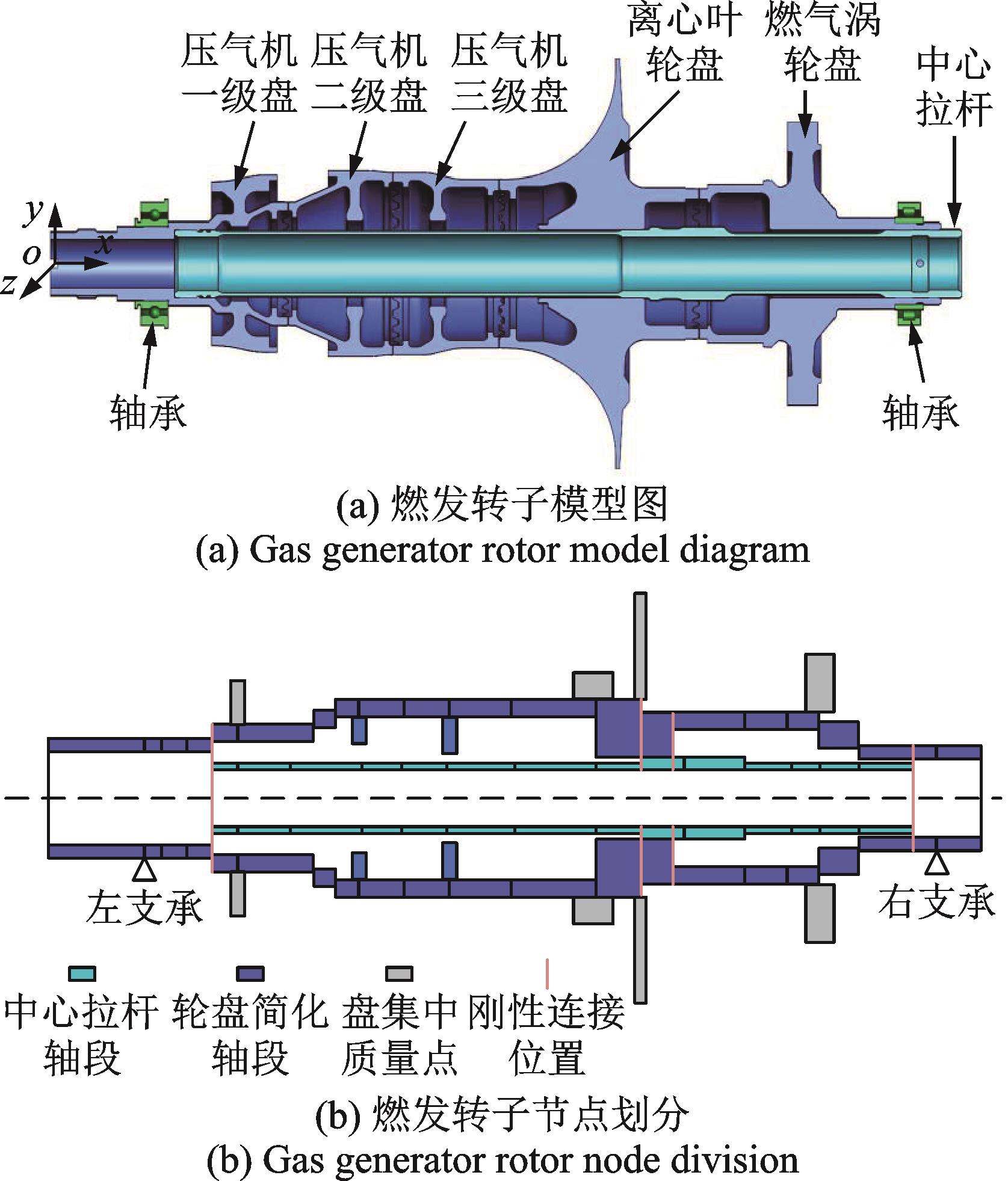

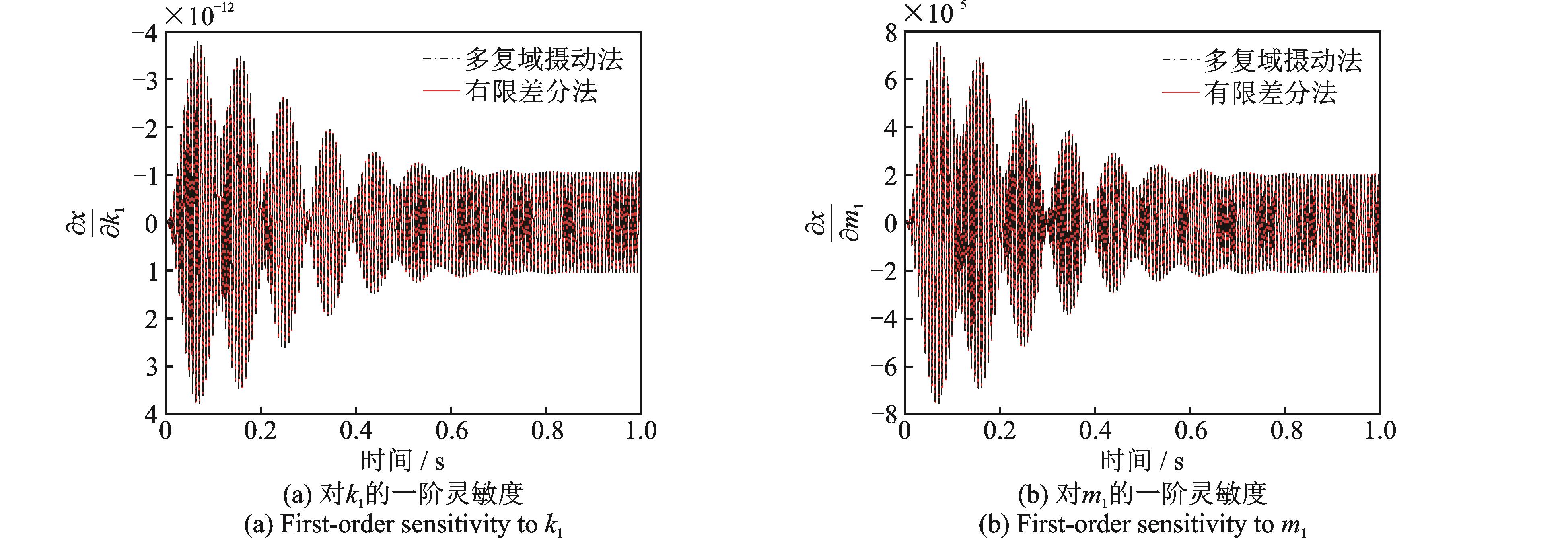

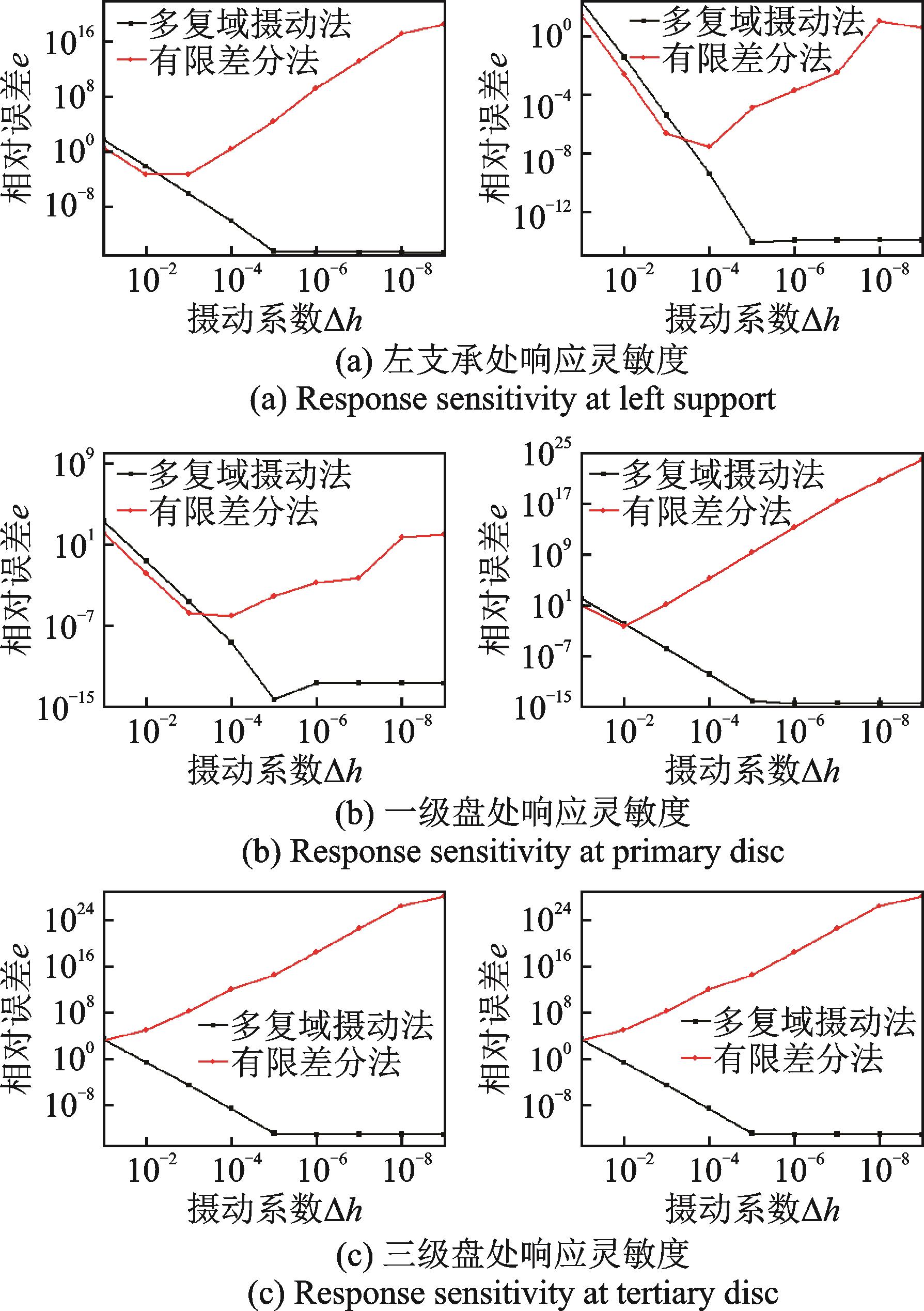

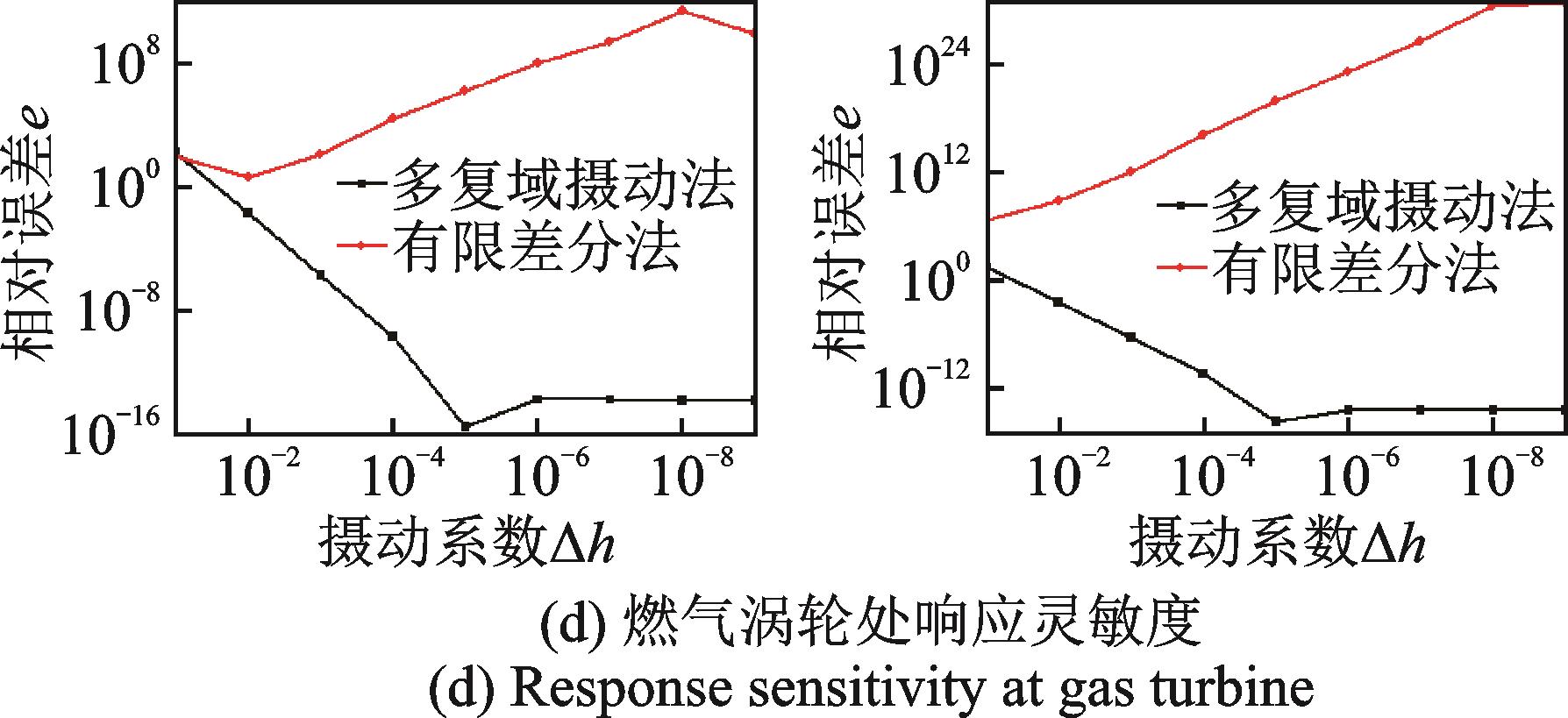

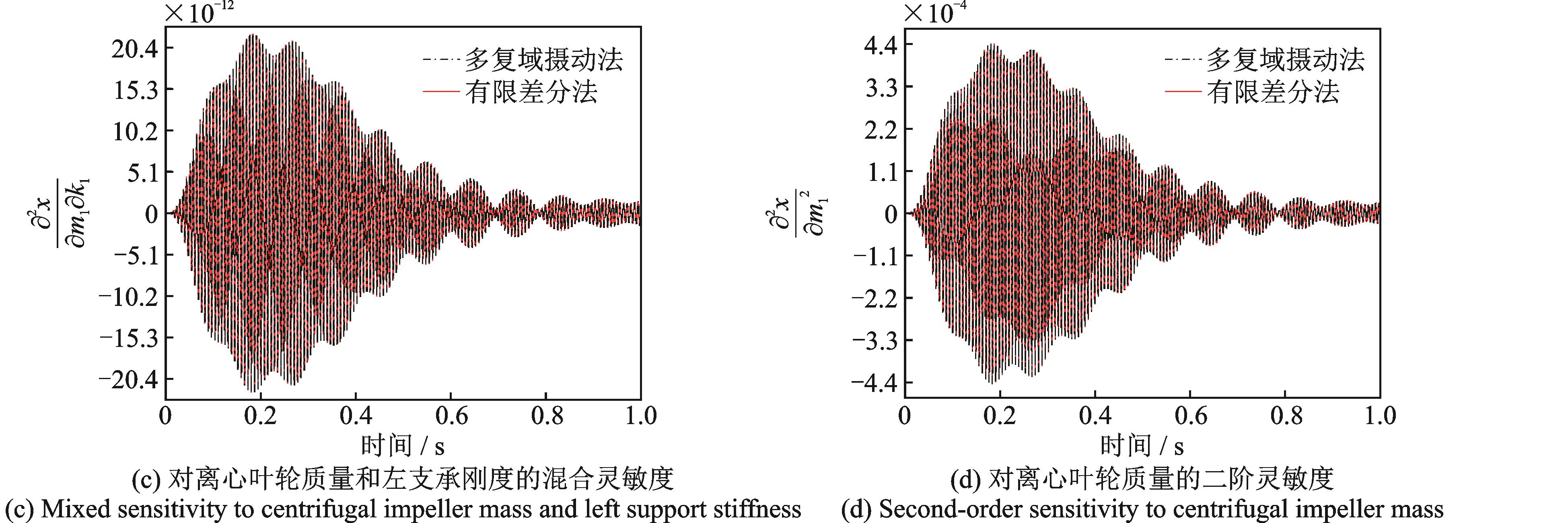

动响应灵敏度分析广泛应用于转子模型修正、参数识别和结构优化等问题。本文提出了一种基于多复域摄动的转子动 响应一阶、二阶和混合灵敏度分析方法。分别在两个复数方向对设计参数进行摄动,得到双复数域的转子系统动力学方程,运 用柯西?黎曼矩阵将复数运动方程扩维得到等价实数运动方程,求解等价实数运动方程,从而同时得到系统响应、一阶灵敏度 和二阶灵敏度,并获得动响应灵敏度的Hessian矩阵。以单盘转子系统和燃气发生器转子系统为研究对象进行数值仿真分析, 验证所提转子动响应灵敏度分析方法的正确性。相较于传统的有限差分法,多复域摄动法对摄动步长引起误差的不敏感,求 解精度更高。

动响应灵敏度分析广泛应用于转子模型修正、参数识别和结构优化等问题。本文提出了一种基于多复域摄动的转子动 响应一阶、二阶和混合灵敏度分析方法。分别在两个复数方向对设计参数进行摄动,得到双复数域的转子系统动力学方程,运 用柯西?黎曼矩阵将复数运动方程扩维得到等价实数运动方程,求解等价实数运动方程,从而同时得到系统响应、一阶灵敏度 和二阶灵敏度,并获得动响应灵敏度的Hessian矩阵。以单盘转子系统和燃气发生器转子系统为研究对象进行数值仿真分析, 验证所提转子动响应灵敏度分析方法的正确性。相较于传统的有限差分法,多复域摄动法对摄动步长引起误差的不敏感,求 解精度更高。

2025,38(3):480-489, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.004

摘要:

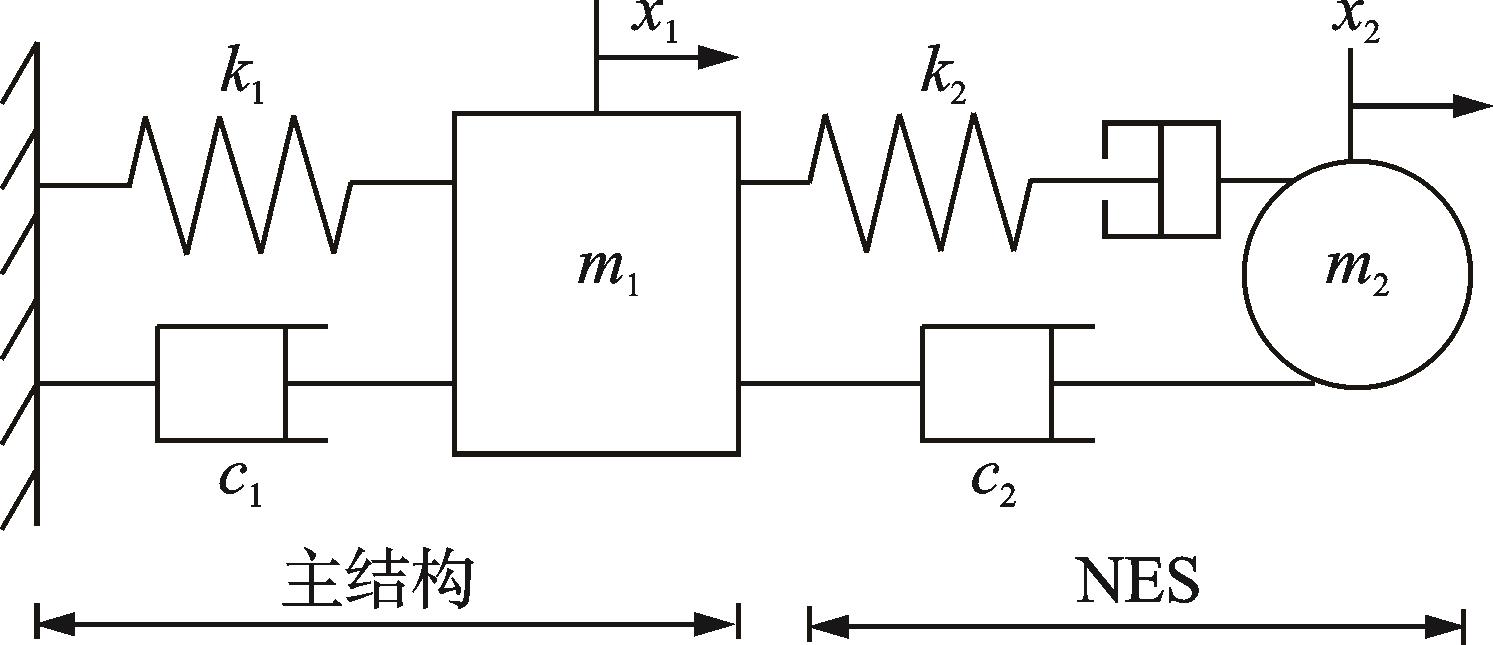

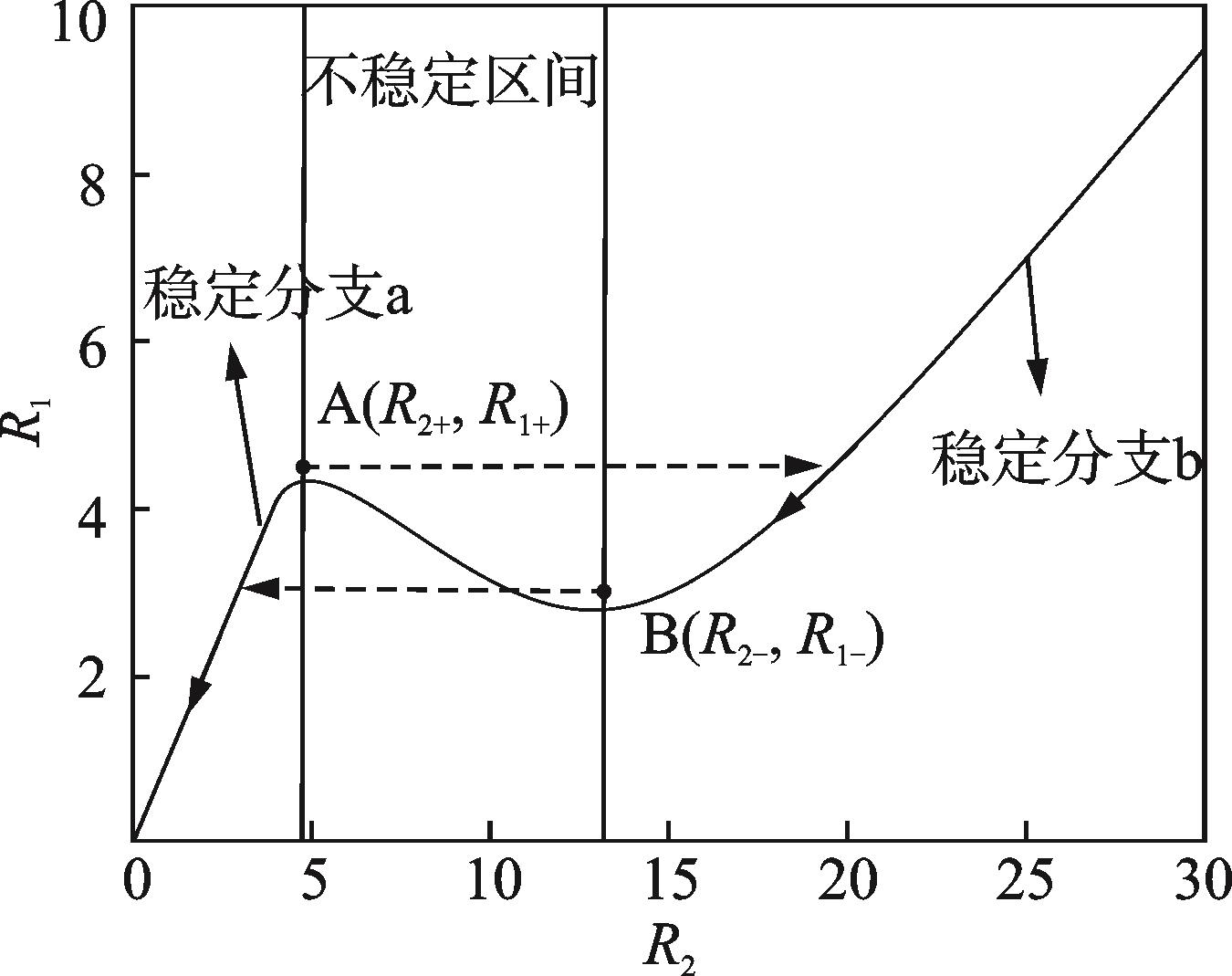

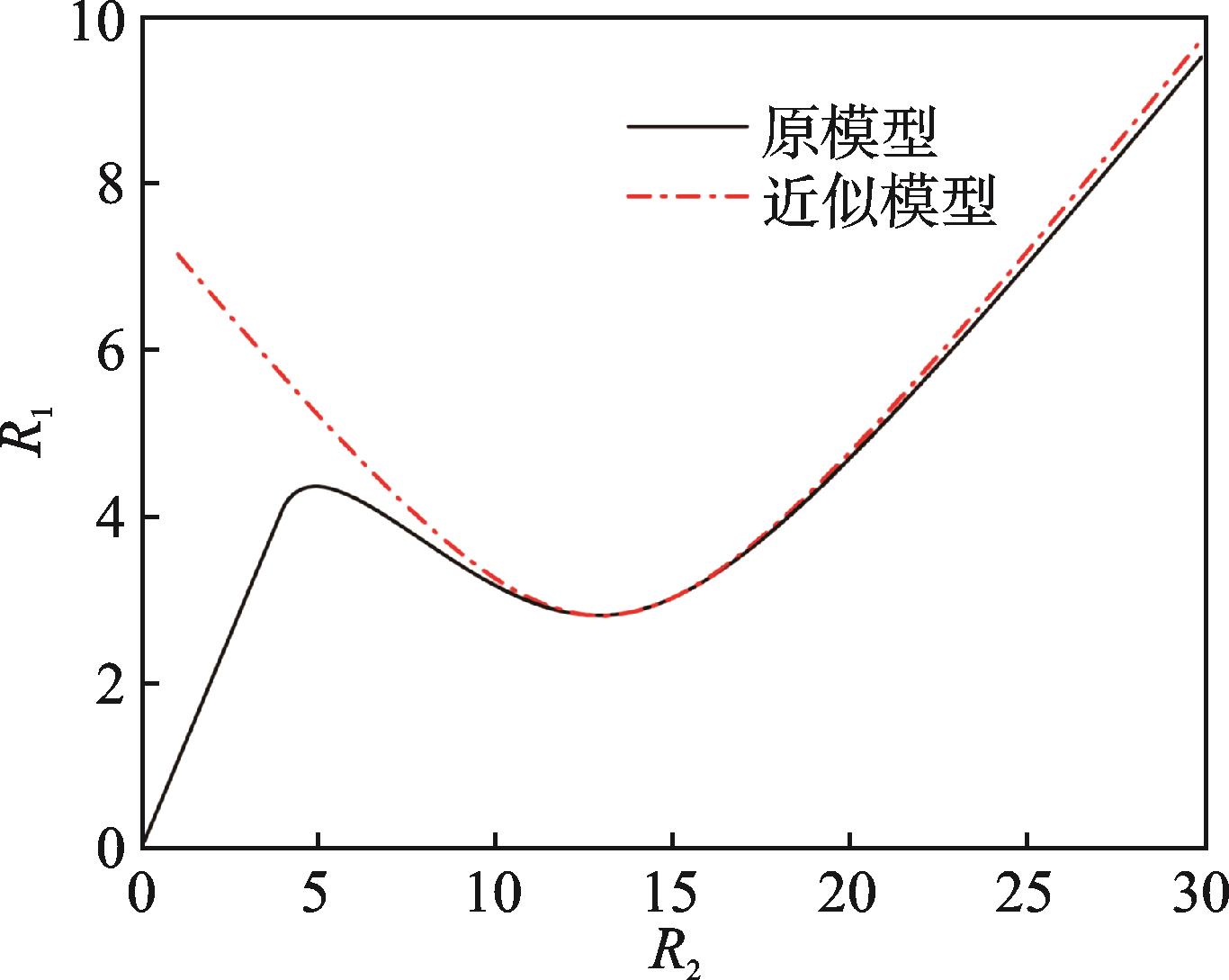

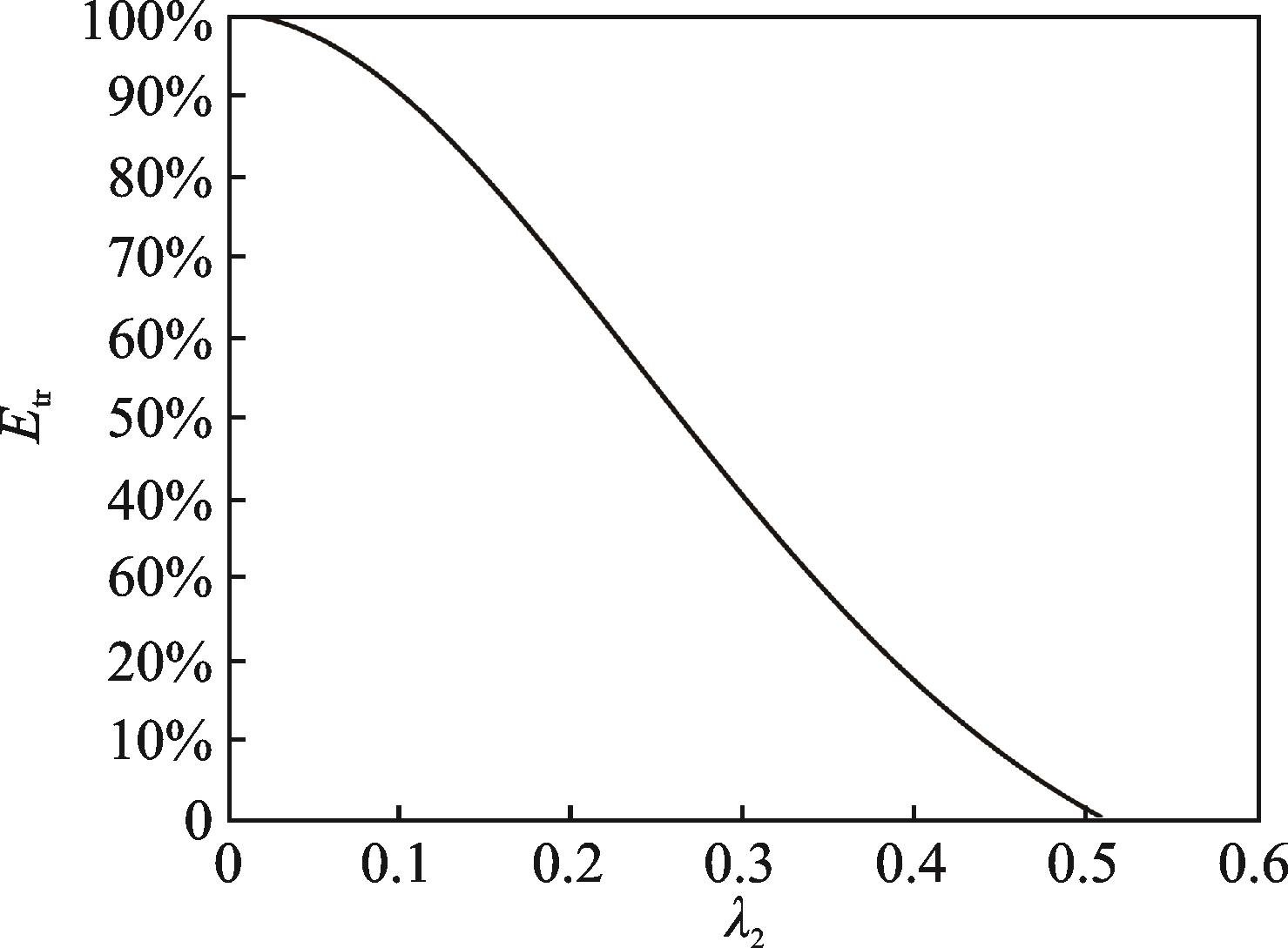

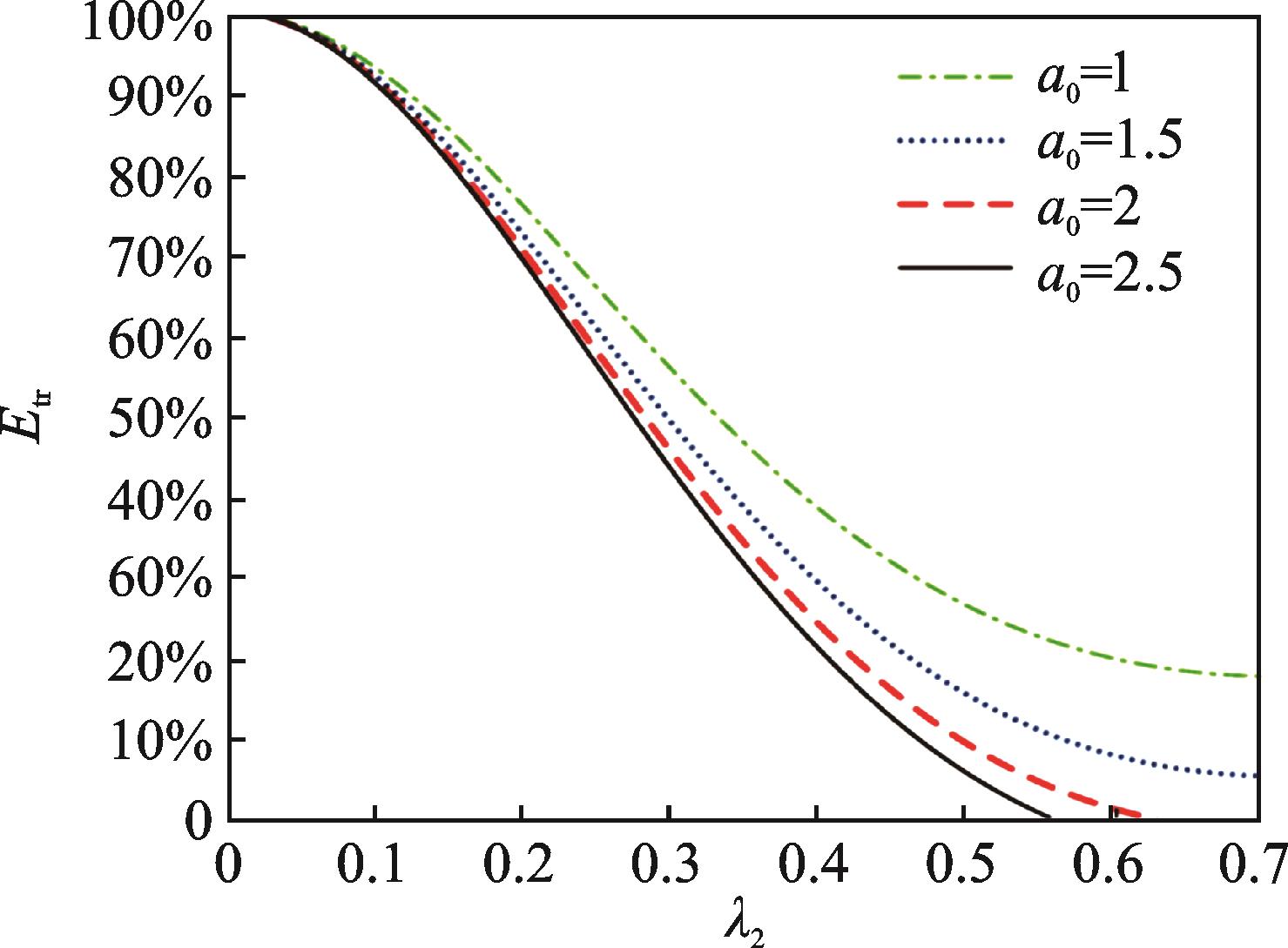

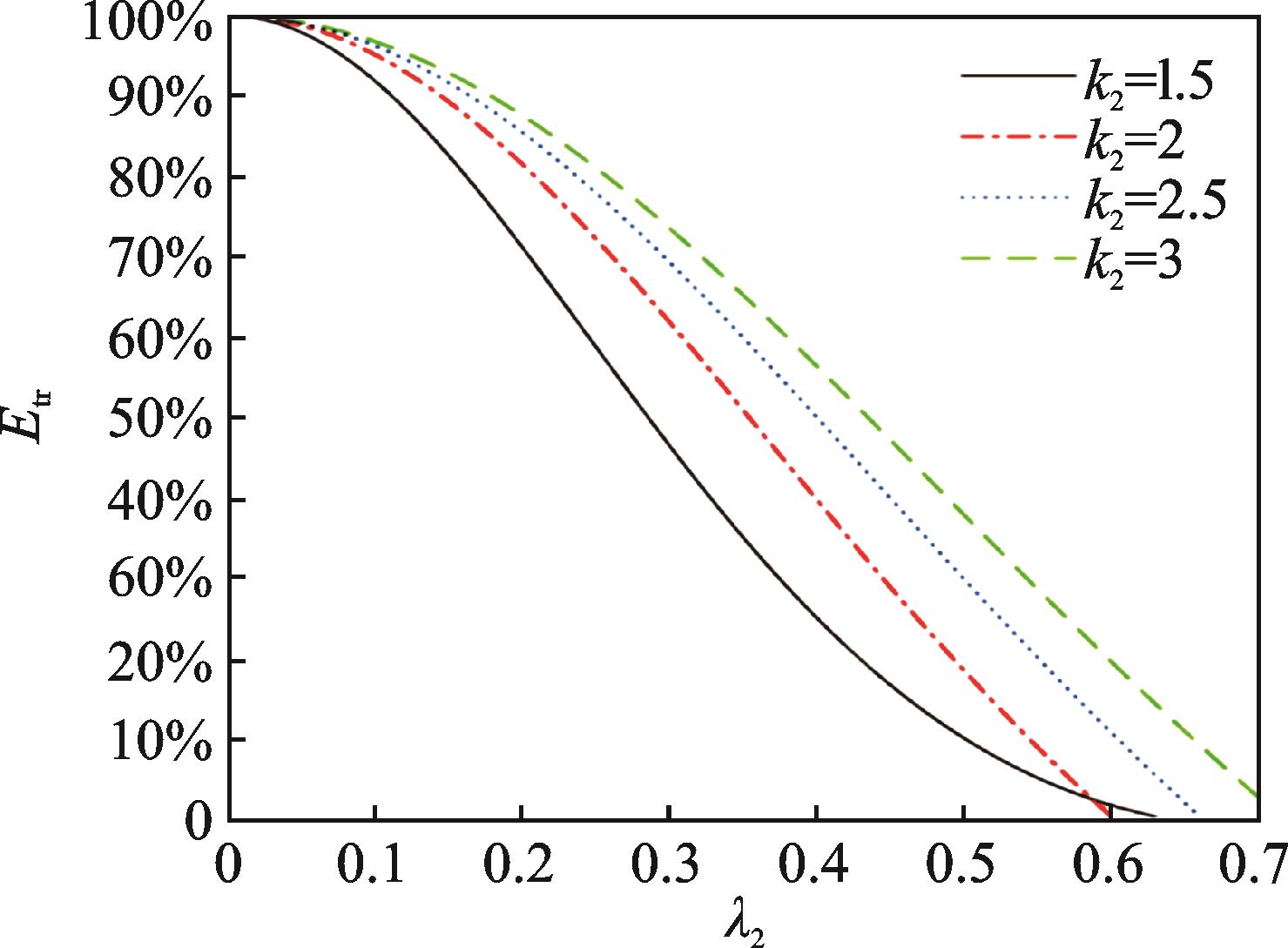

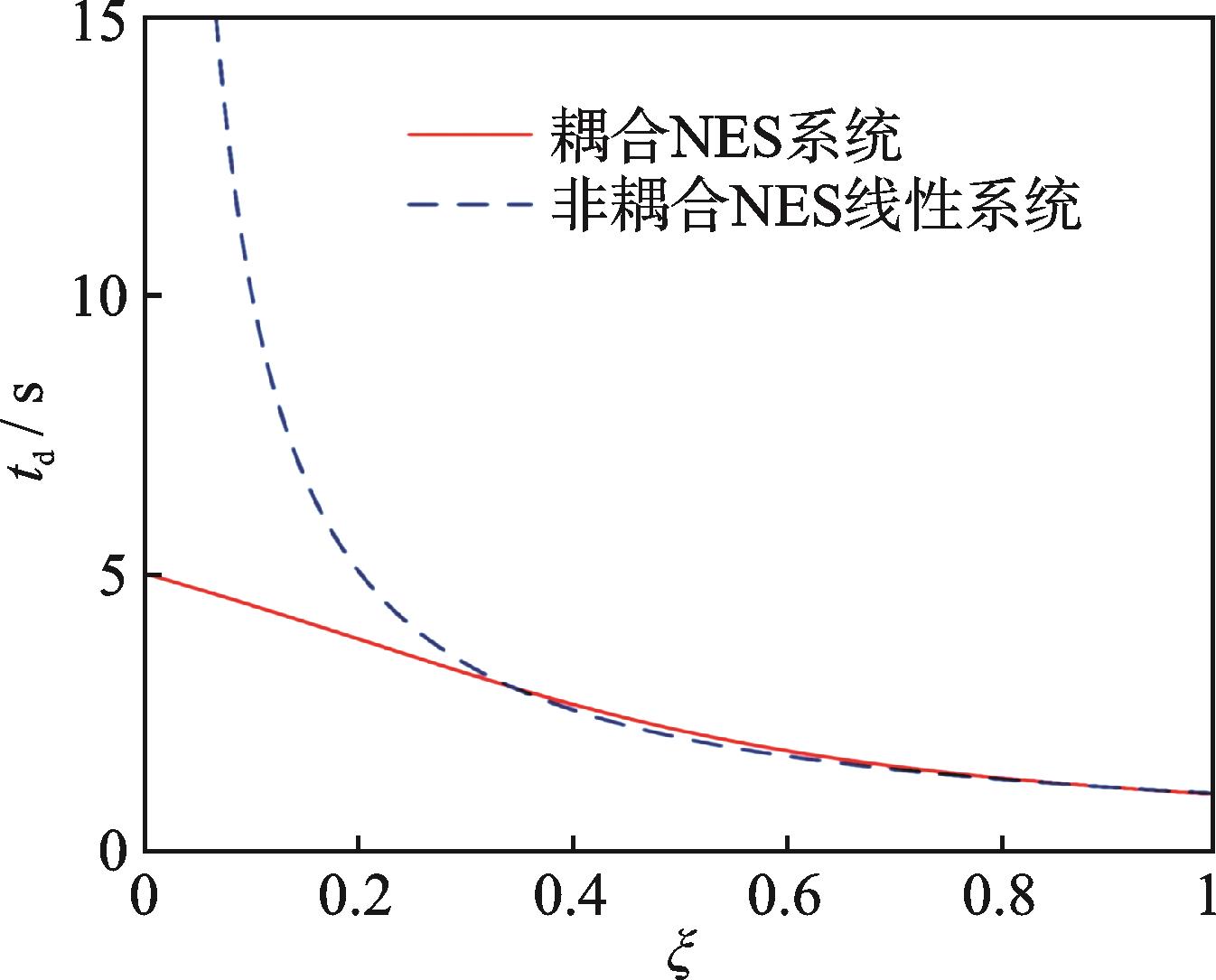

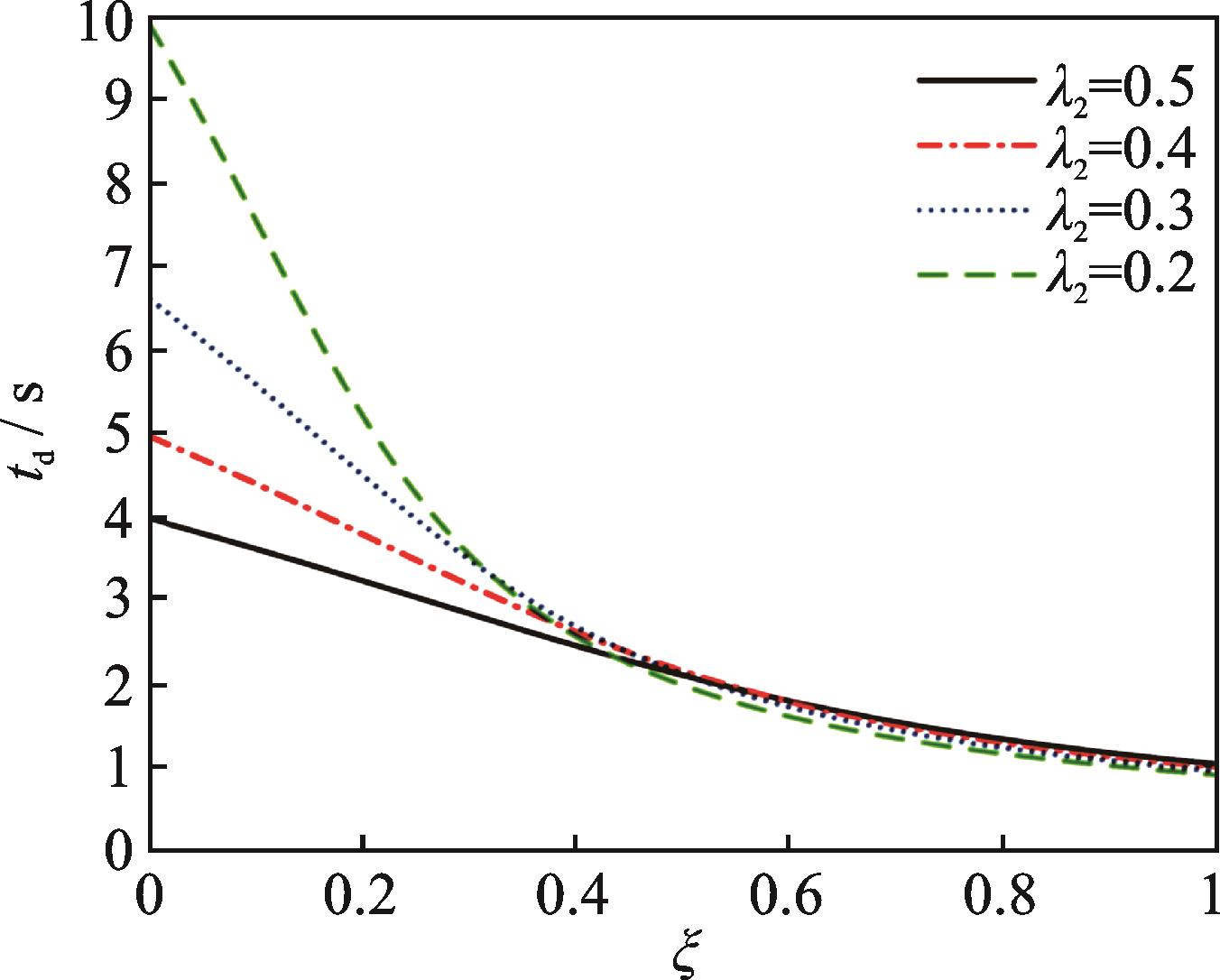

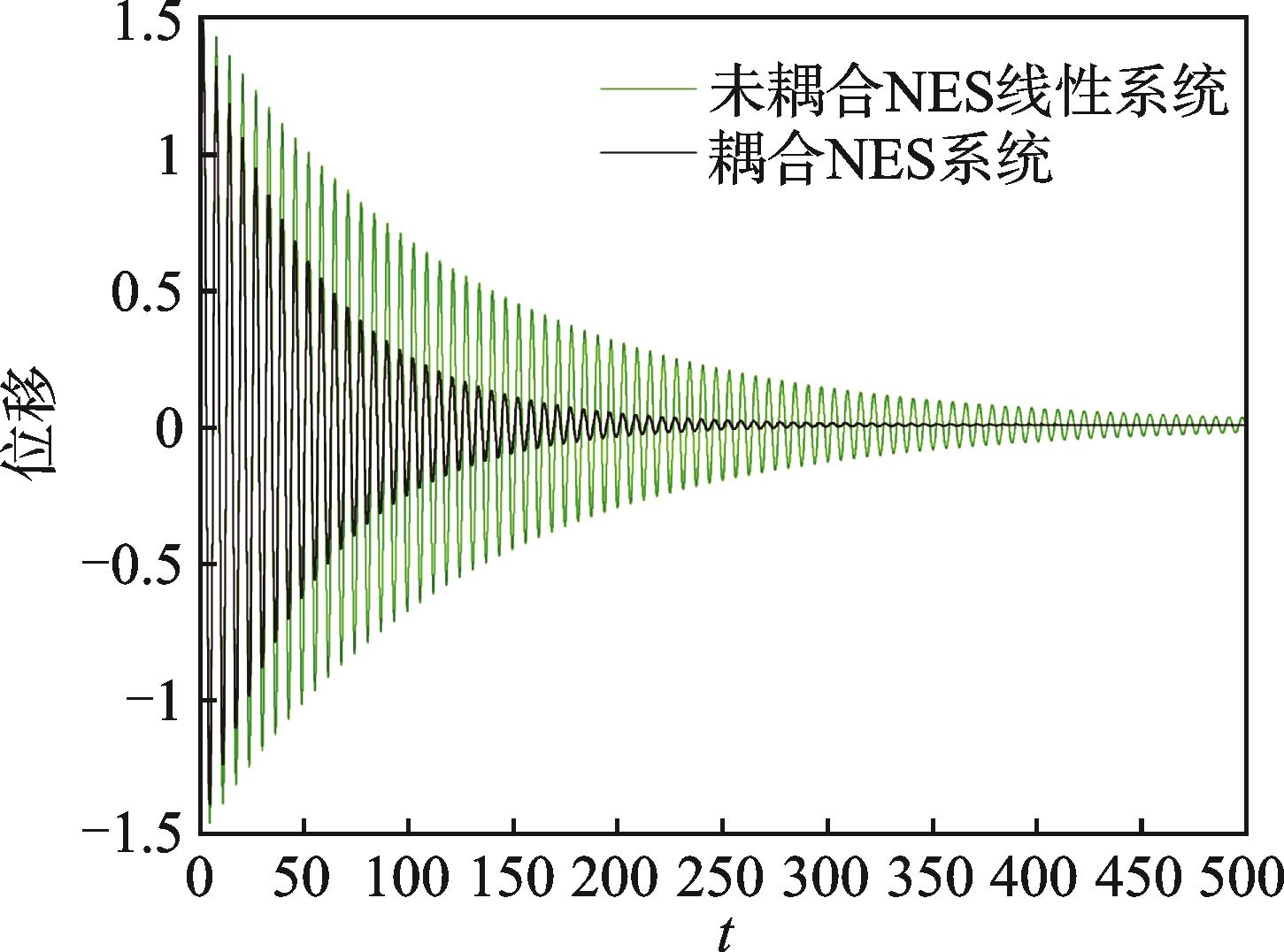

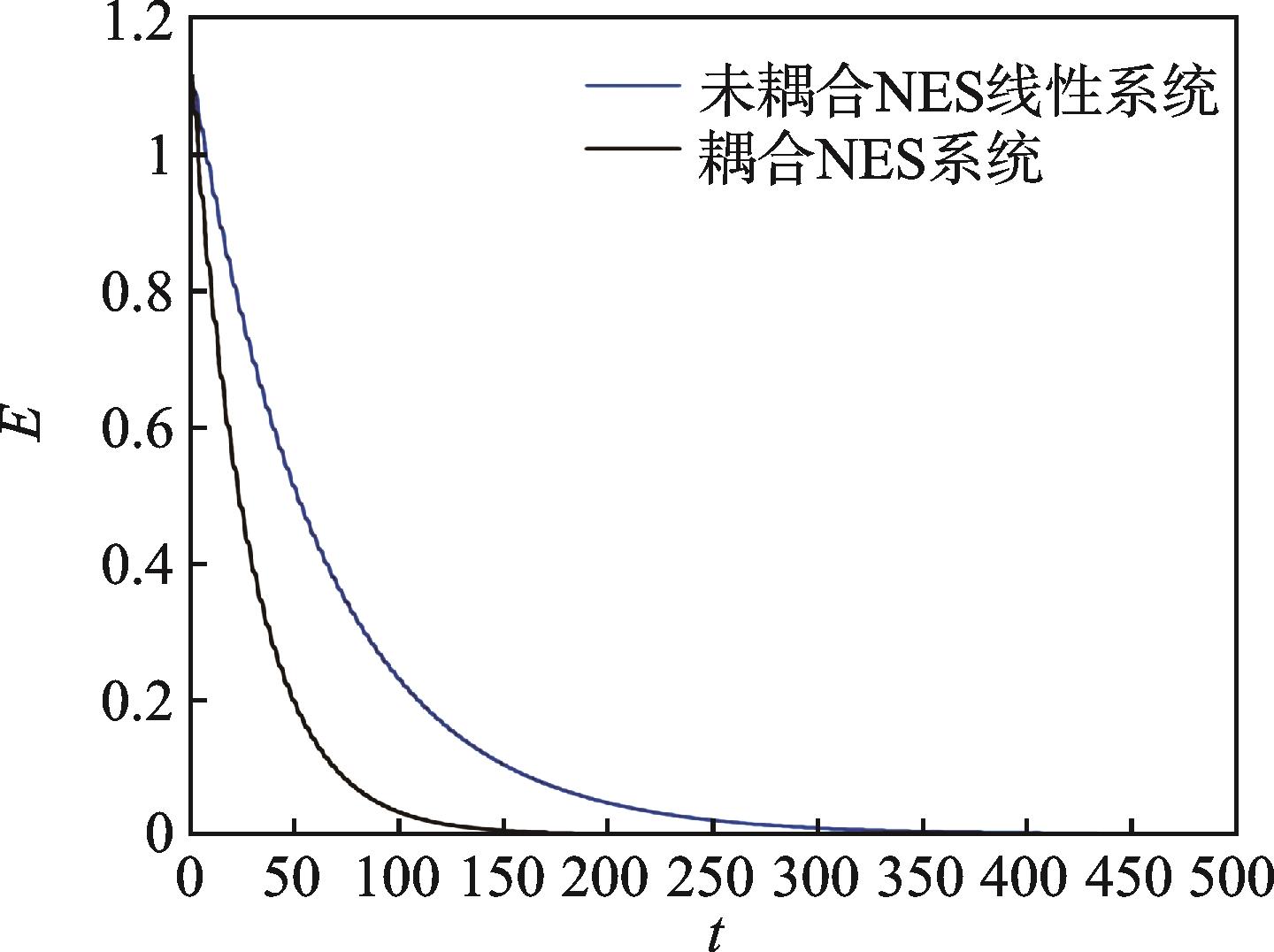

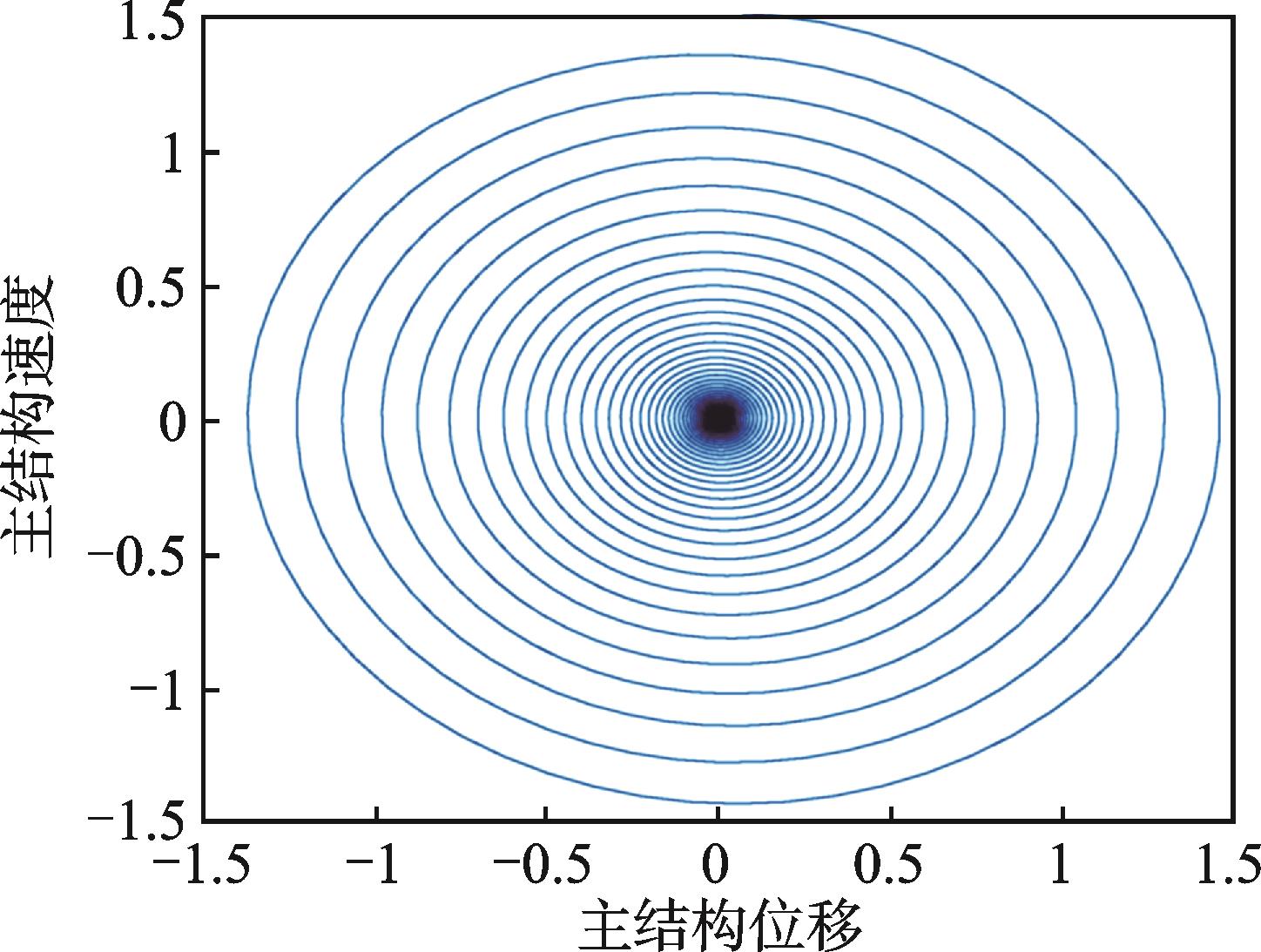

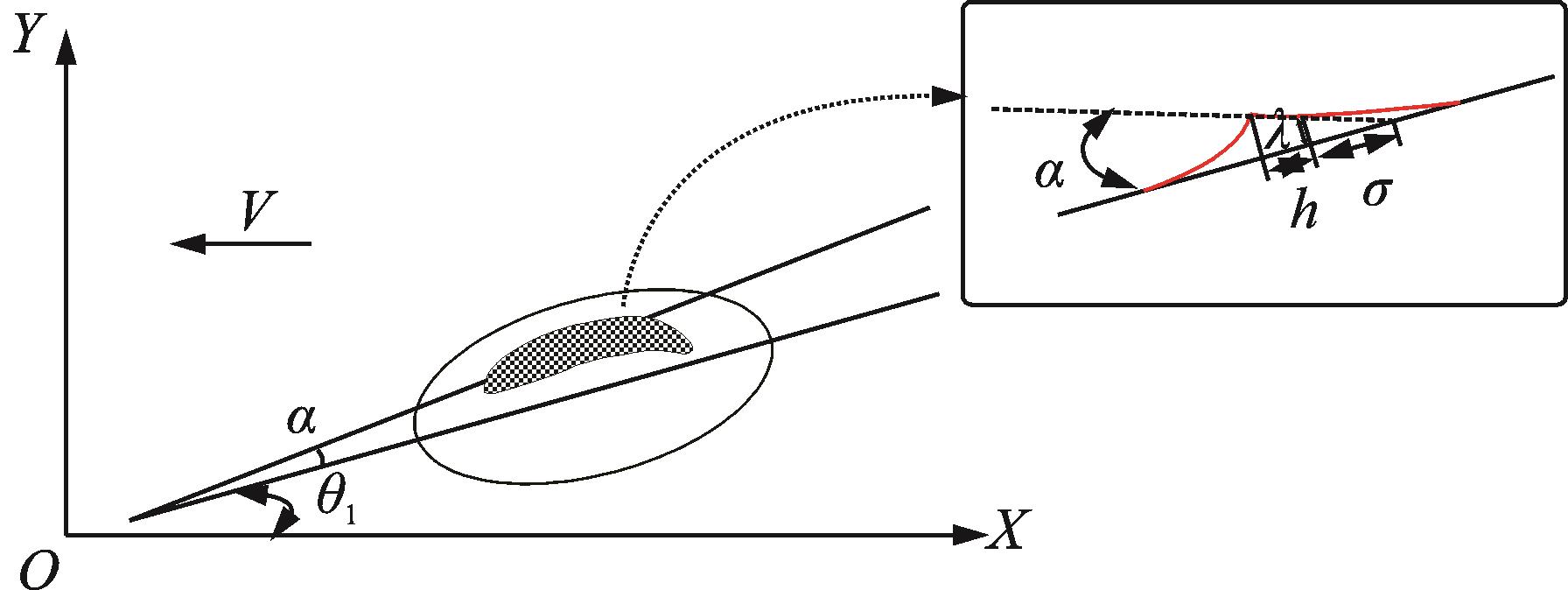

针对耦合分段线性刚度NES的能量传递效率及系统能量耗散进行了研究。采用复变量?平均法得到了1∶1内共振下耦 合分段线性刚度能量阱的二自由度系统慢变方程。应用多项式近似法得到了系统慢不变流形两极值点的近似表达式,以此得 到了耦合分段线性刚度能量阱系统的能量传递效率方程以及能量耗散方程,并分析了分段间隙和分段线性刚度对能量传递效 率的影响以及阻尼比与耗散时间的关系。研究结果表明,系统的能量传递效率随着耦合分段线性刚度能量阱分段间隙的增大 而降低,随着分段刚度的增大而提高;能量耗散时间随着主结构阻尼系数的增大而缩短。通过调节结构参数,分段线性刚度能 量阱能够高效抑制主结构的振动。

针对耦合分段线性刚度NES的能量传递效率及系统能量耗散进行了研究。采用复变量?平均法得到了1∶1内共振下耦 合分段线性刚度能量阱的二自由度系统慢变方程。应用多项式近似法得到了系统慢不变流形两极值点的近似表达式,以此得 到了耦合分段线性刚度能量阱系统的能量传递效率方程以及能量耗散方程,并分析了分段间隙和分段线性刚度对能量传递效 率的影响以及阻尼比与耗散时间的关系。研究结果表明,系统的能量传递效率随着耦合分段线性刚度能量阱分段间隙的增大 而降低,随着分段刚度的增大而提高;能量耗散时间随着主结构阻尼系数的增大而缩短。通过调节结构参数,分段线性刚度能 量阱能够高效抑制主结构的振动。

2025,38(3):490-498, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.005

摘要:

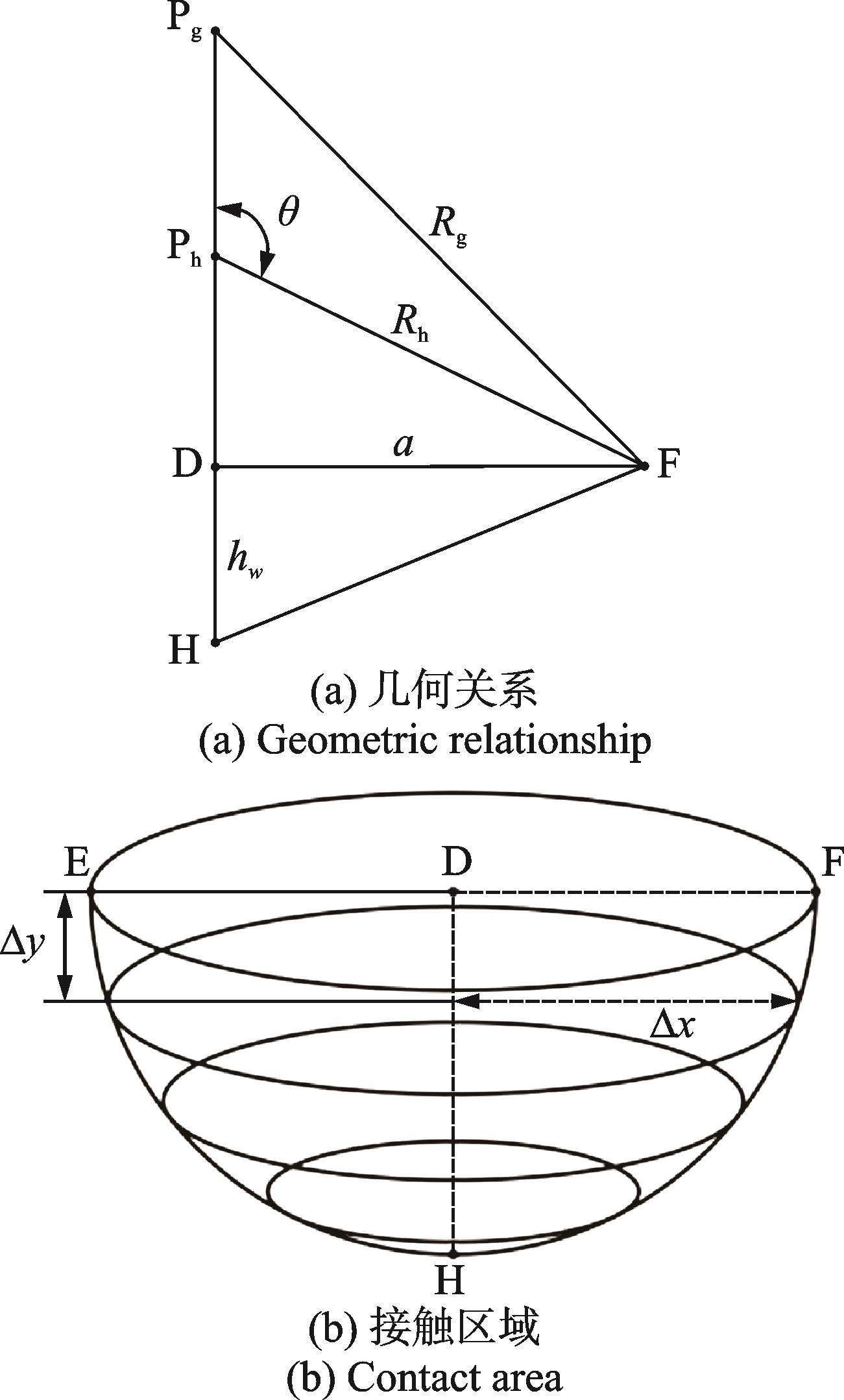

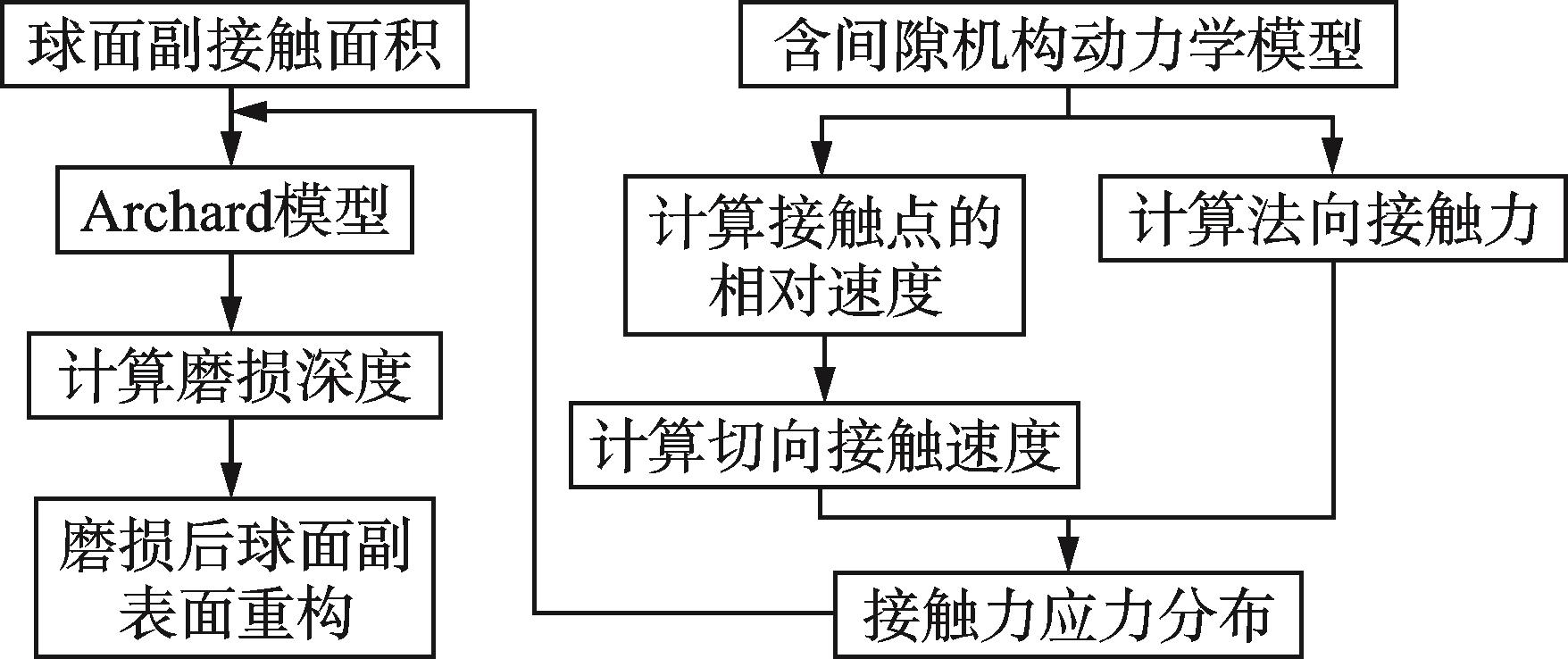

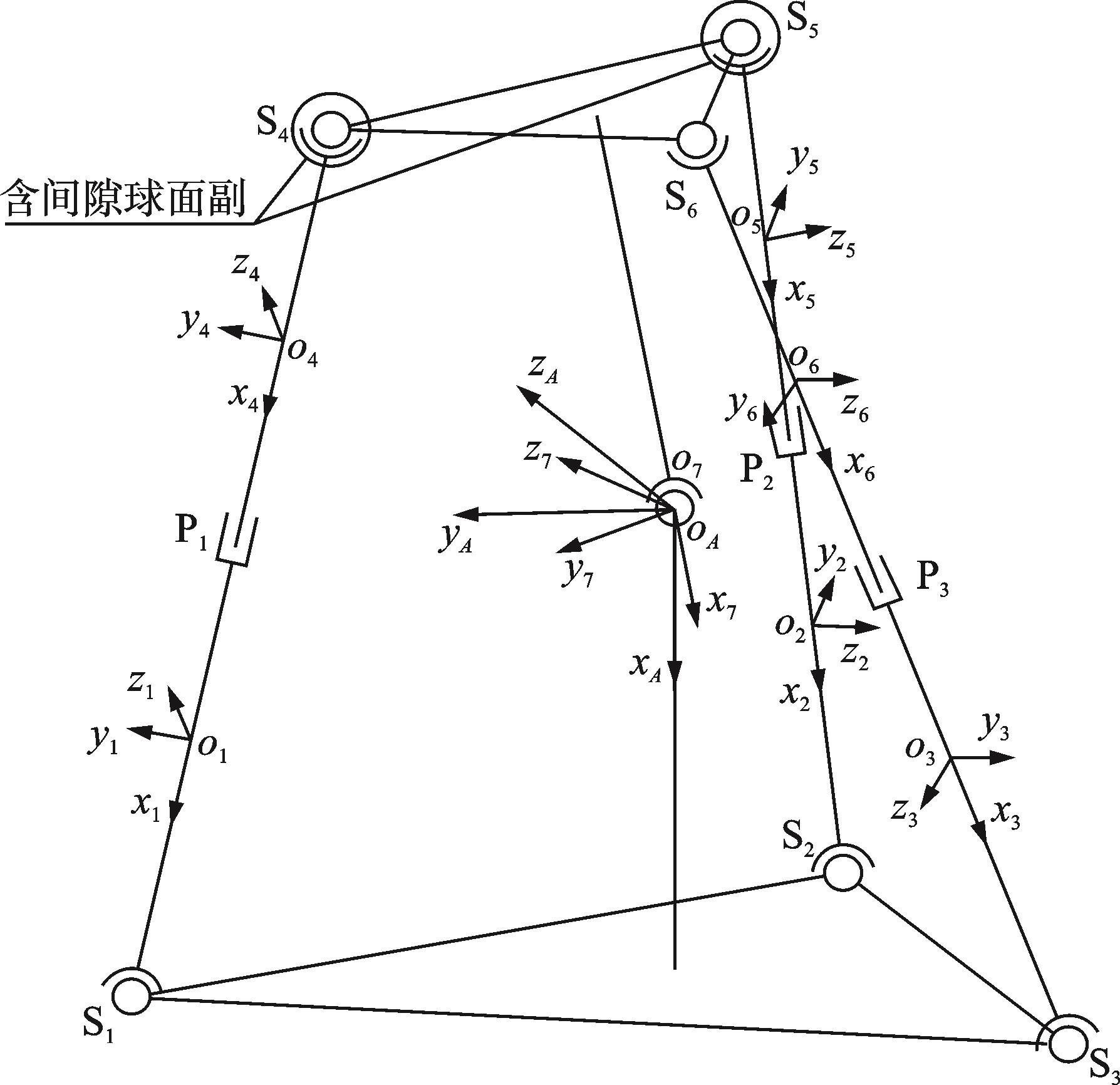

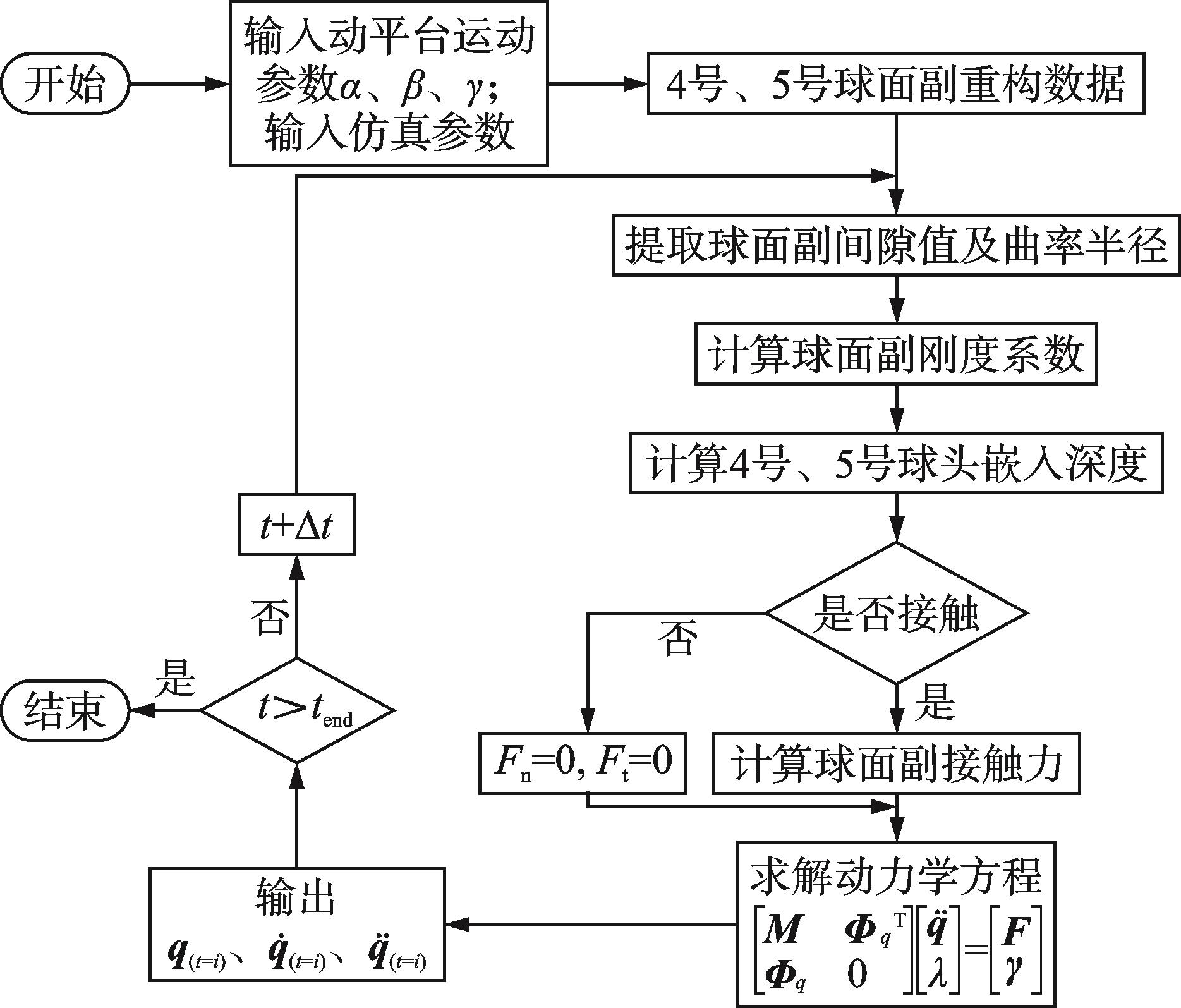

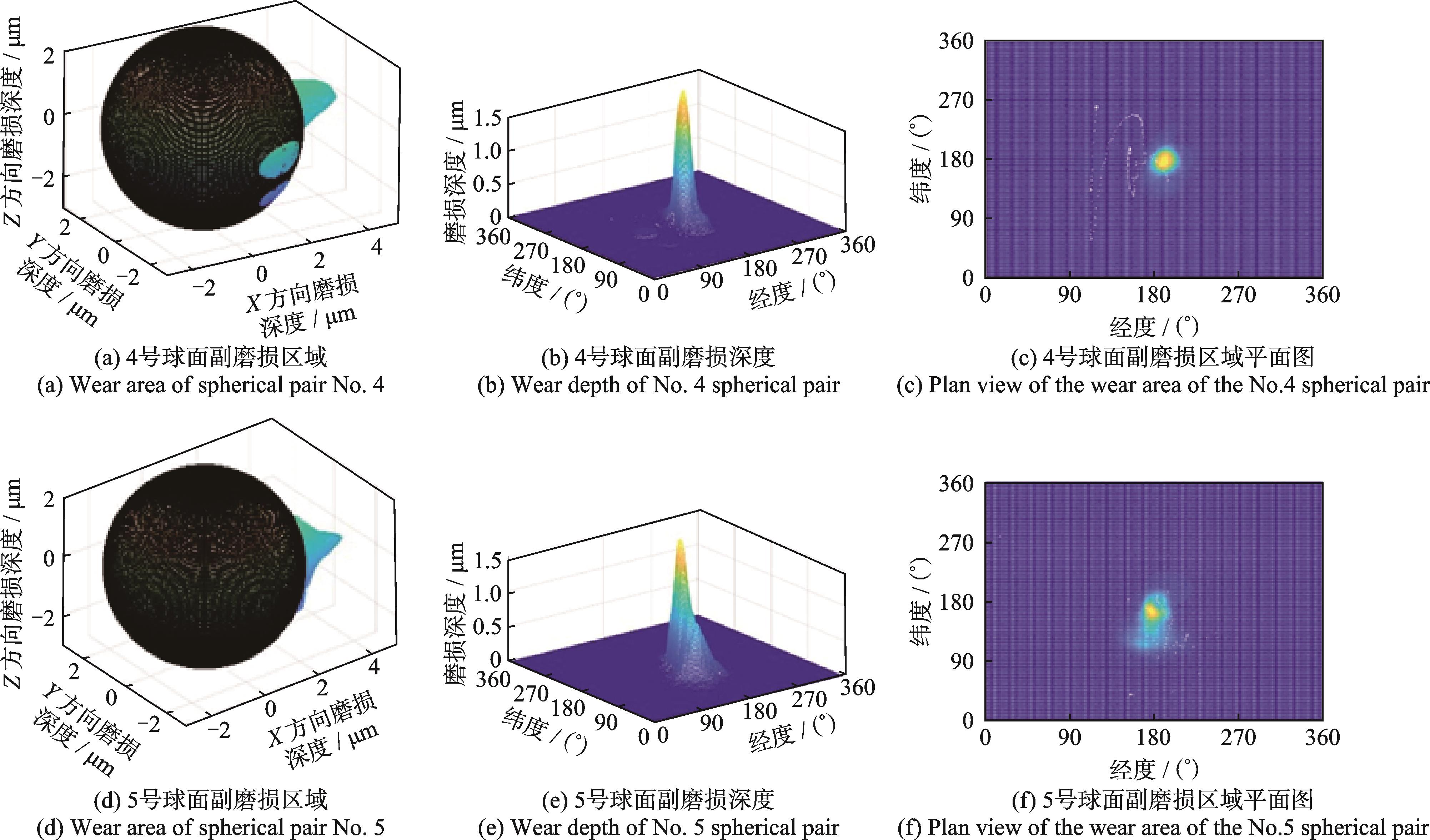

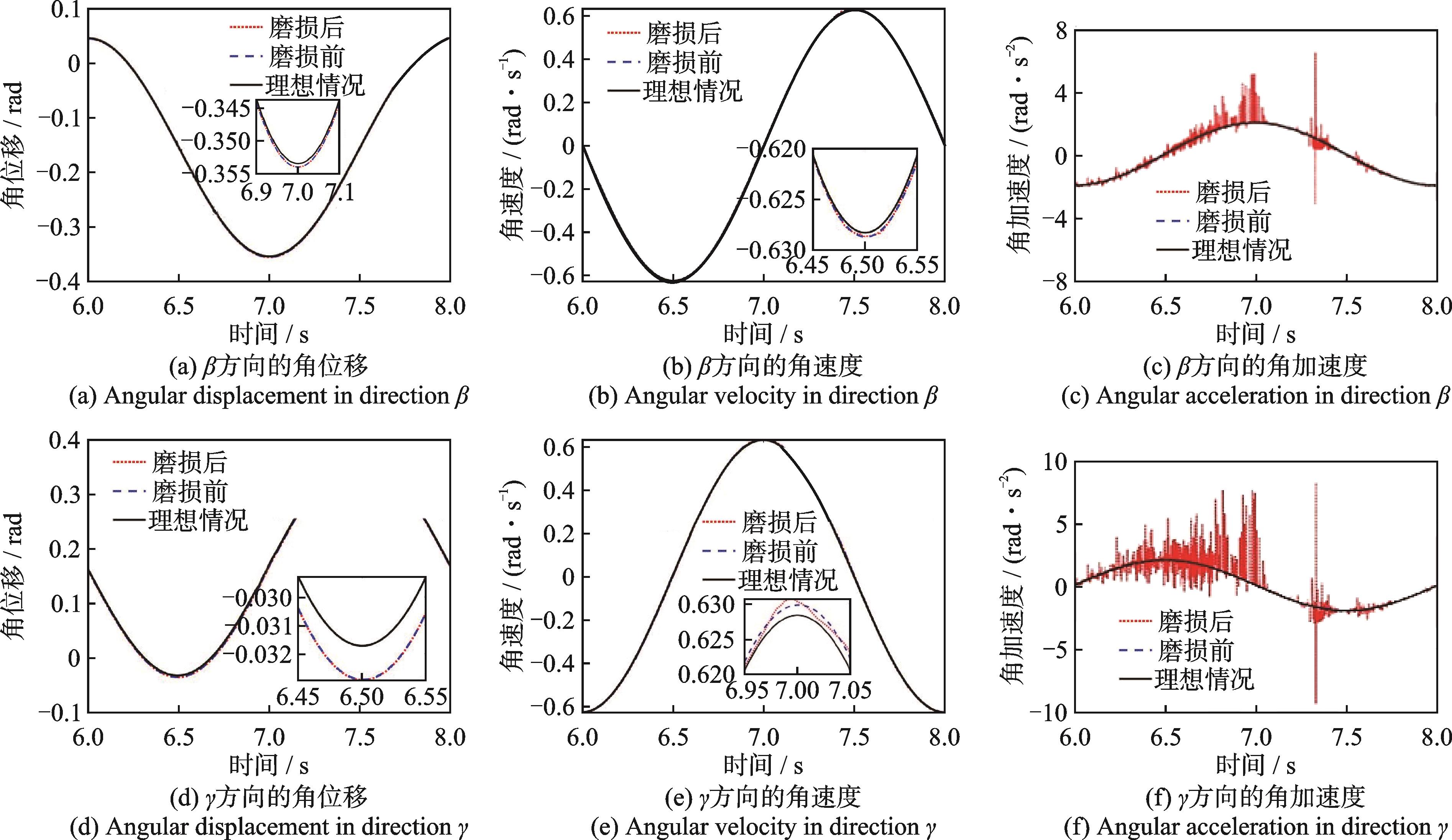

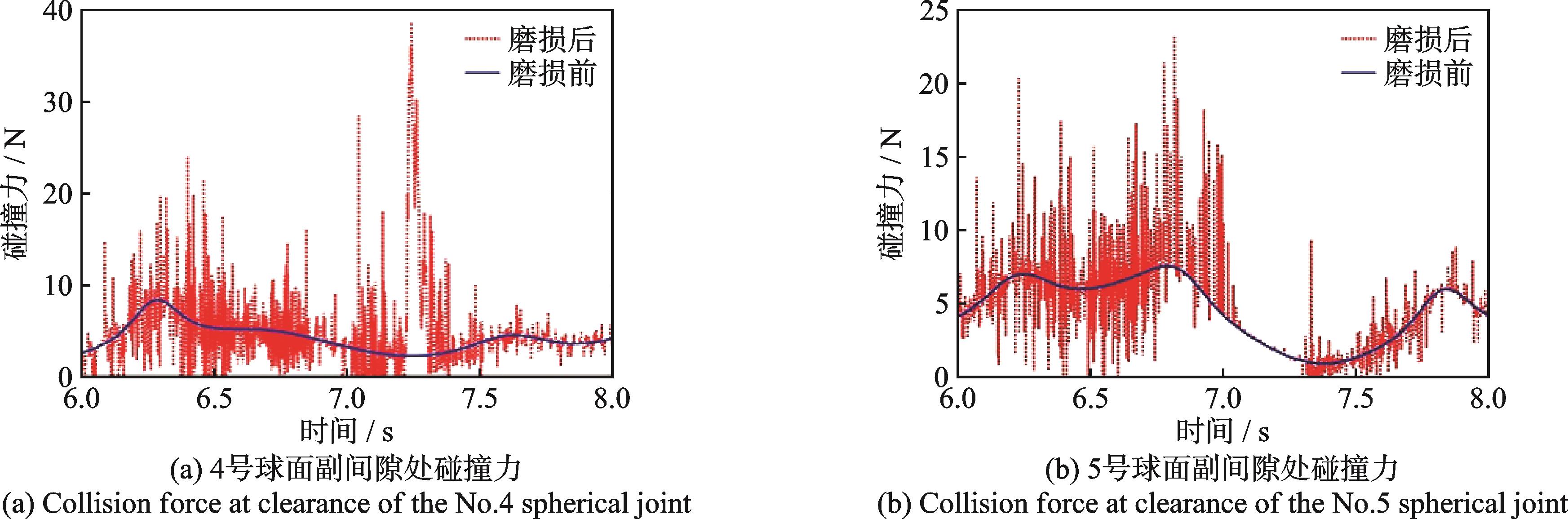

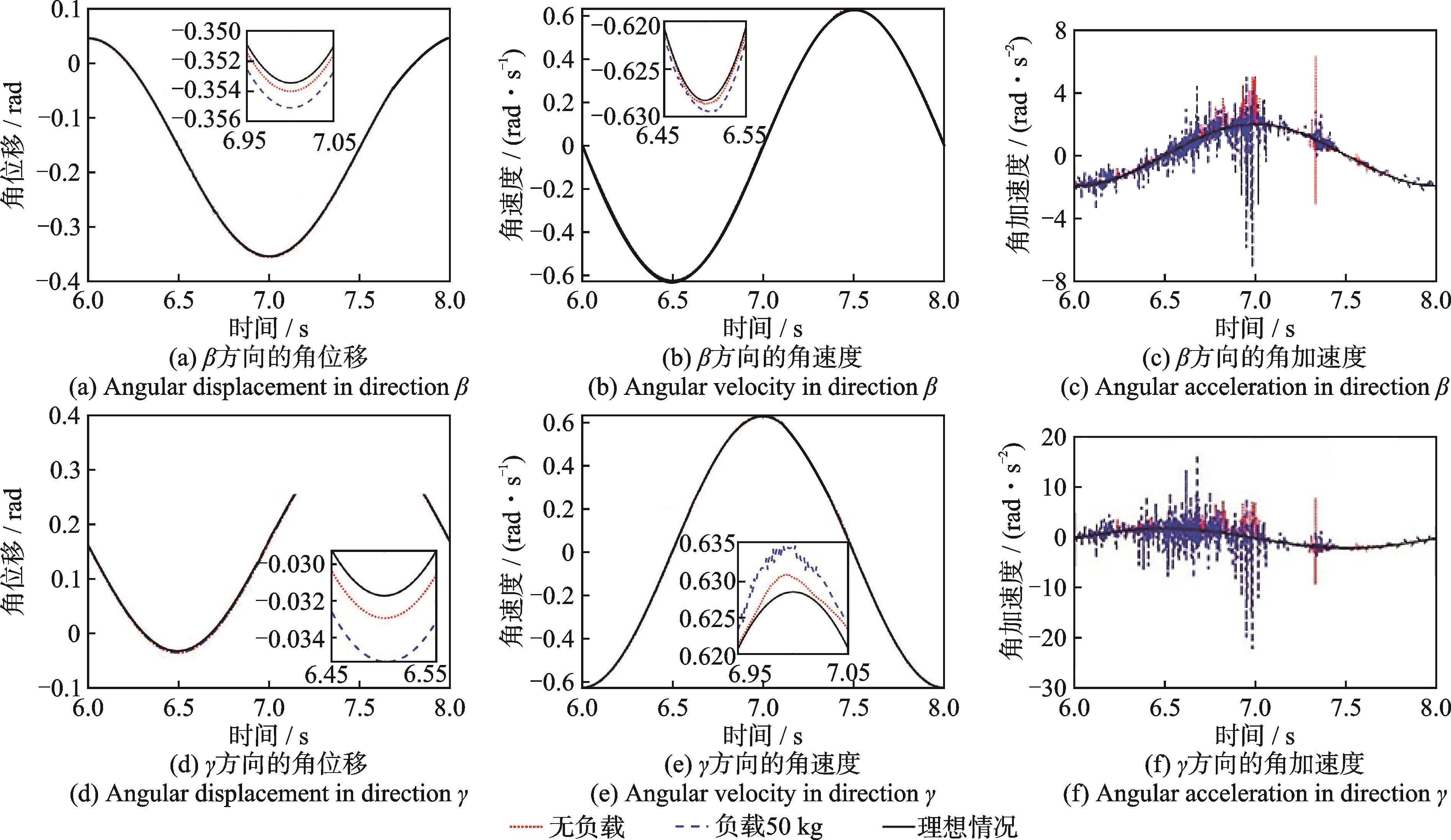

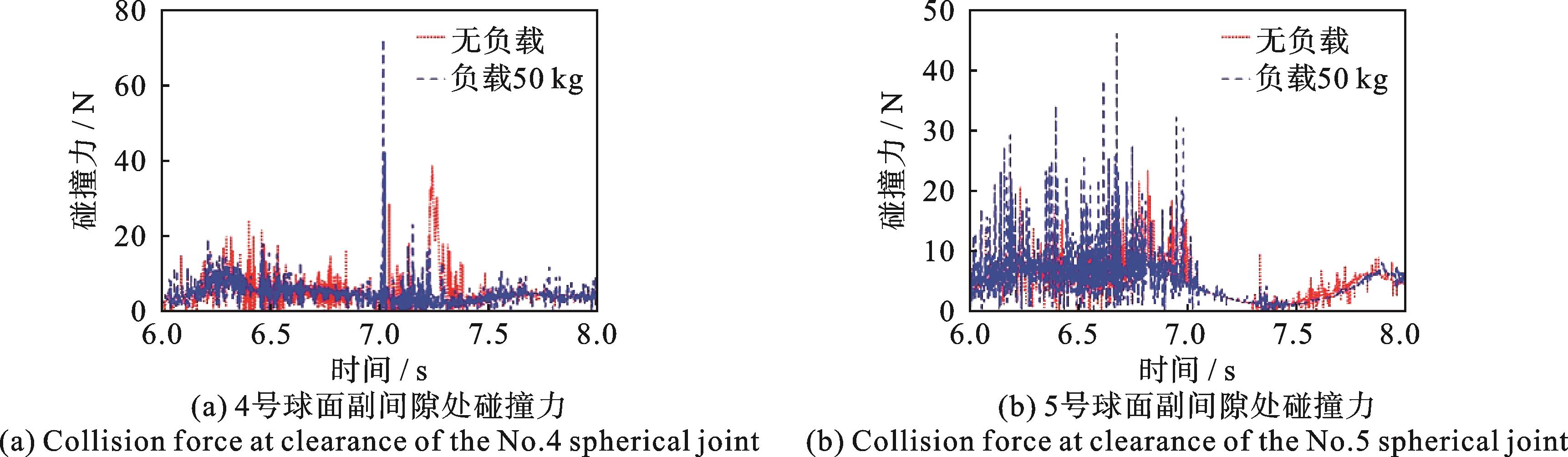

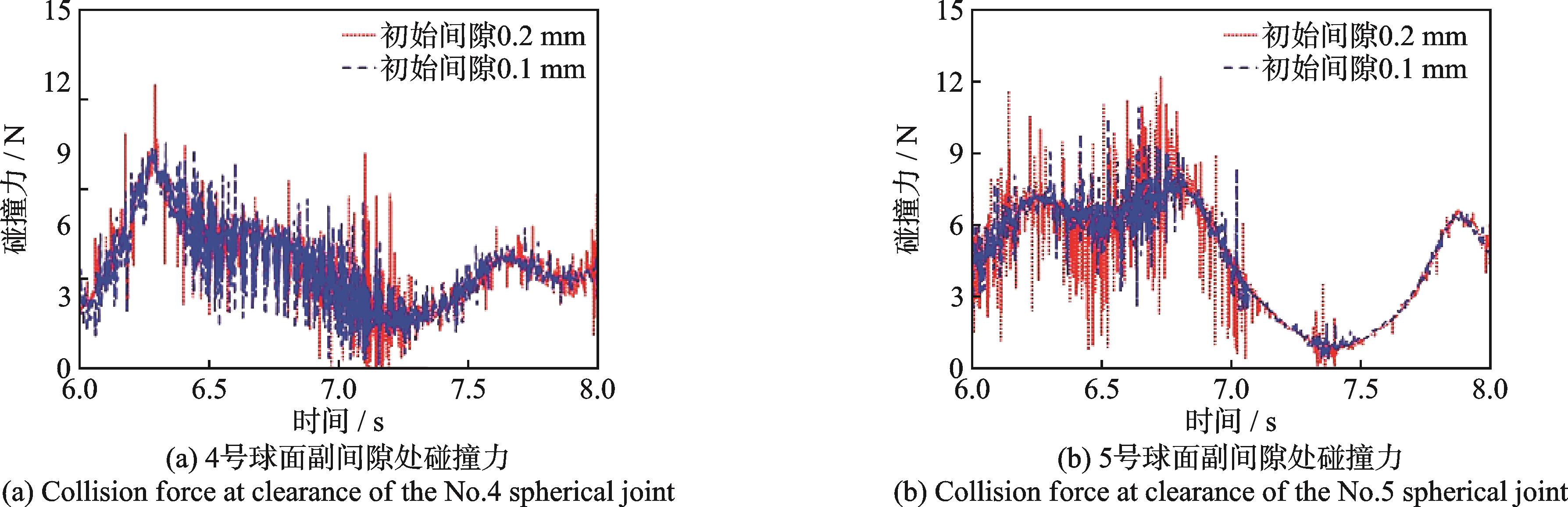

为了掌握球面副磨损间隙对空间并联机构动力学响应特性的影响,提出考虑多球面副磨损间隙的空间并联机构动力学 建模与响应特性的分析方法。以3SPS?S空间并联机构为研究对象,基于Archard磨损模型建立球面副间隙处的磨损模型,通 过计算磨损深度,并对磨损表面进行重构,得到磨损后的球头与球窝,建立考虑球面副磨损间隙的空间并联机构动力学模型, 求解得到数值结果,对比分析磨损前/后机构动力学响应的变化,并分析初始间隙值、有/无负载对磨损后机构动力学响应的影 响。结果表明,磨损后的非规则间隙对并联机构动态特性带来不利的影响,且增大间隙值和引入负载降低了并联机构运行的 稳定性。

为了掌握球面副磨损间隙对空间并联机构动力学响应特性的影响,提出考虑多球面副磨损间隙的空间并联机构动力学 建模与响应特性的分析方法。以3SPS?S空间并联机构为研究对象,基于Archard磨损模型建立球面副间隙处的磨损模型,通 过计算磨损深度,并对磨损表面进行重构,得到磨损后的球头与球窝,建立考虑球面副磨损间隙的空间并联机构动力学模型, 求解得到数值结果,对比分析磨损前/后机构动力学响应的变化,并分析初始间隙值、有/无负载对磨损后机构动力学响应的影 响。结果表明,磨损后的非规则间隙对并联机构动态特性带来不利的影响,且增大间隙值和引入负载降低了并联机构运行的 稳定性。

2025,38(3):499-506, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.006

摘要:

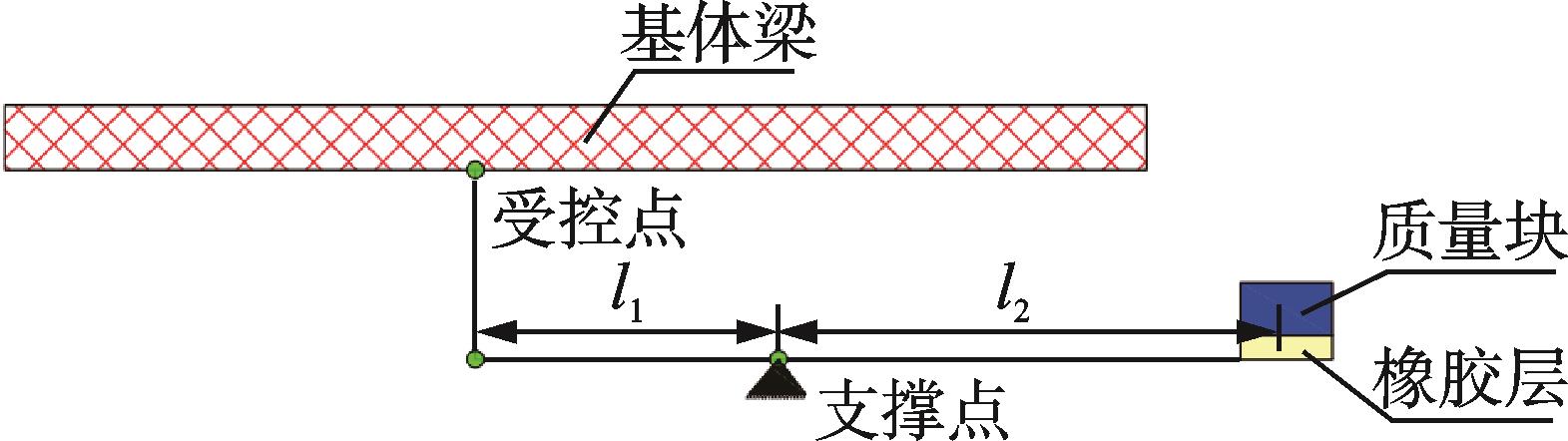

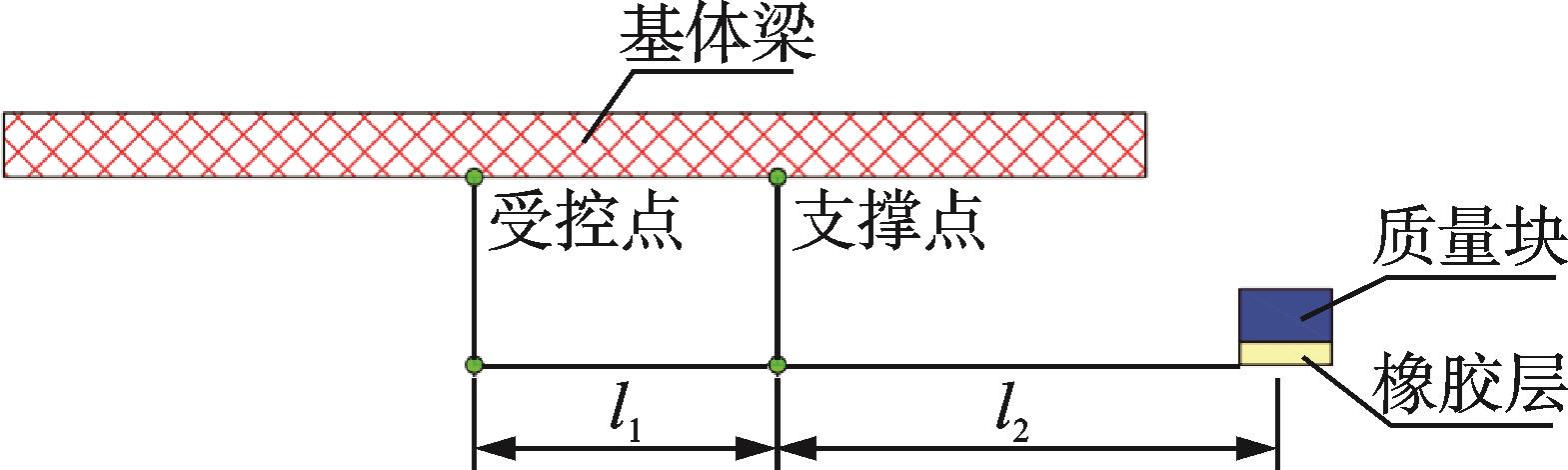

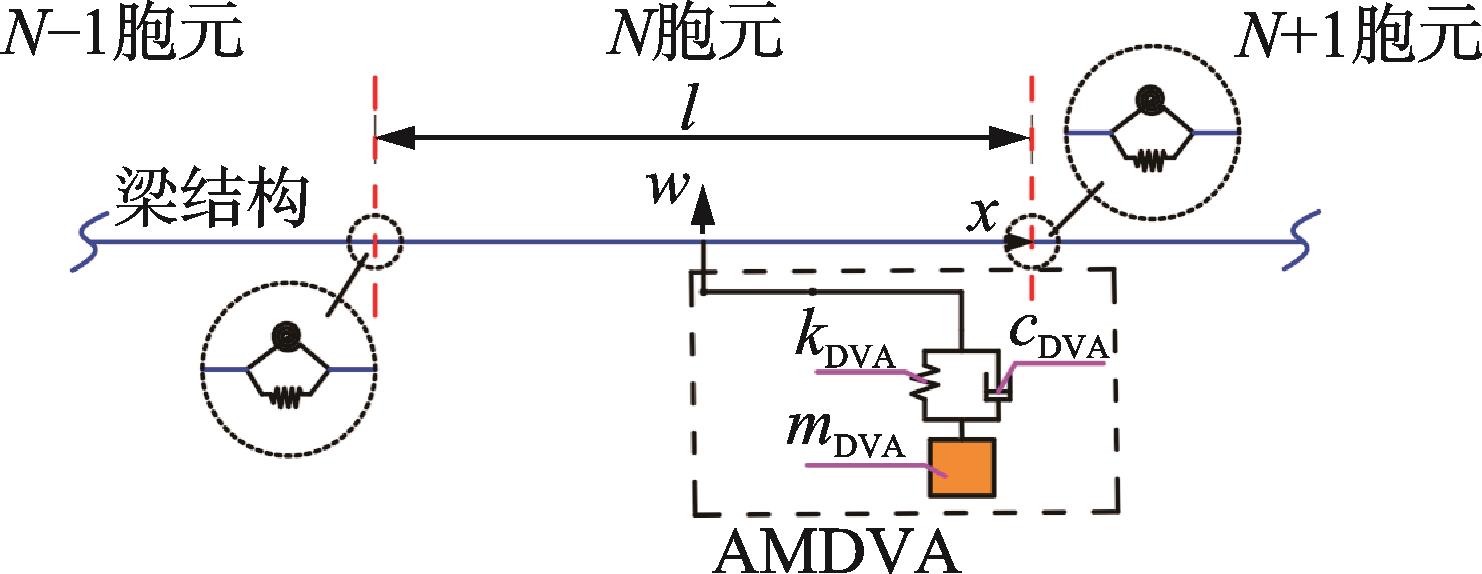

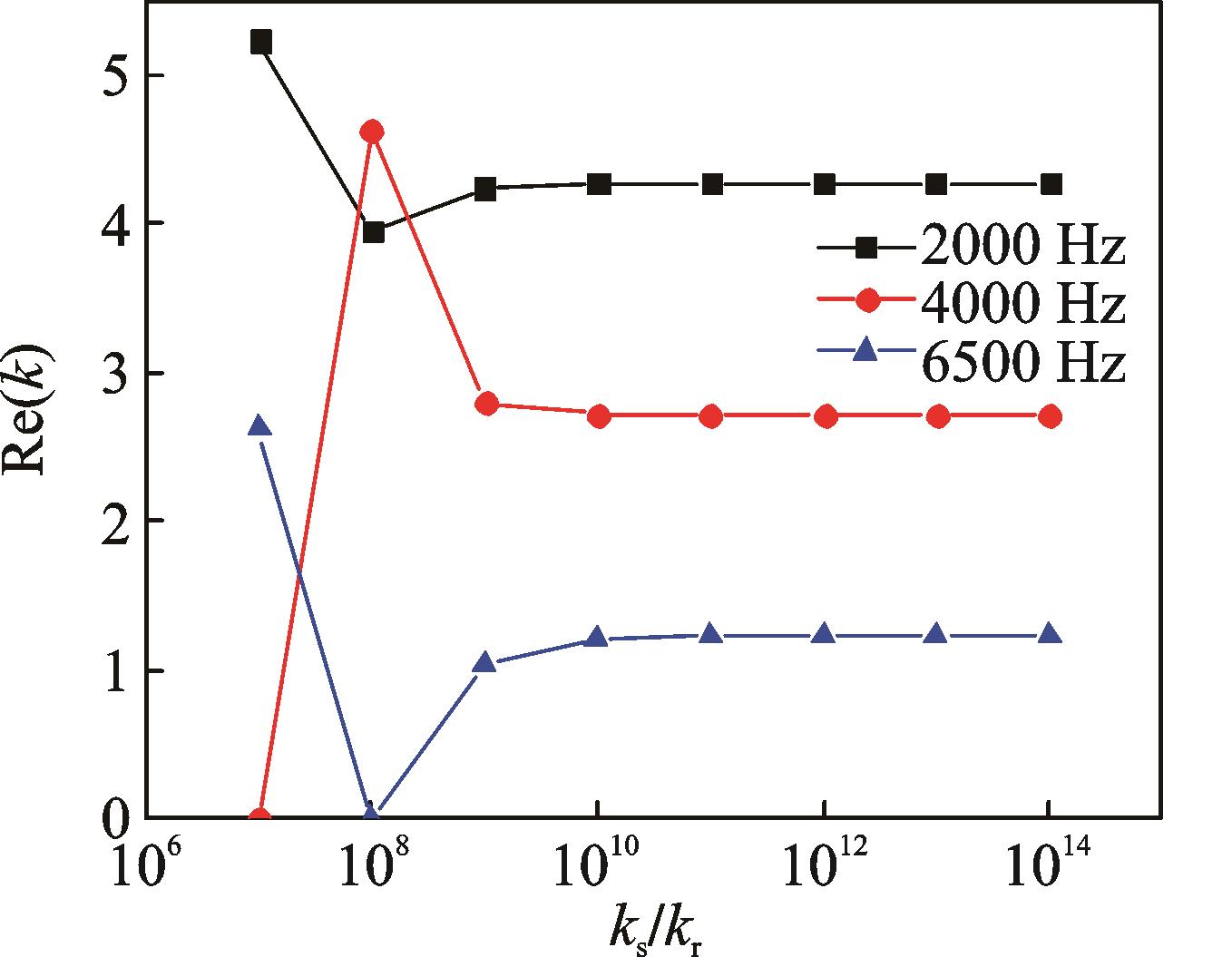

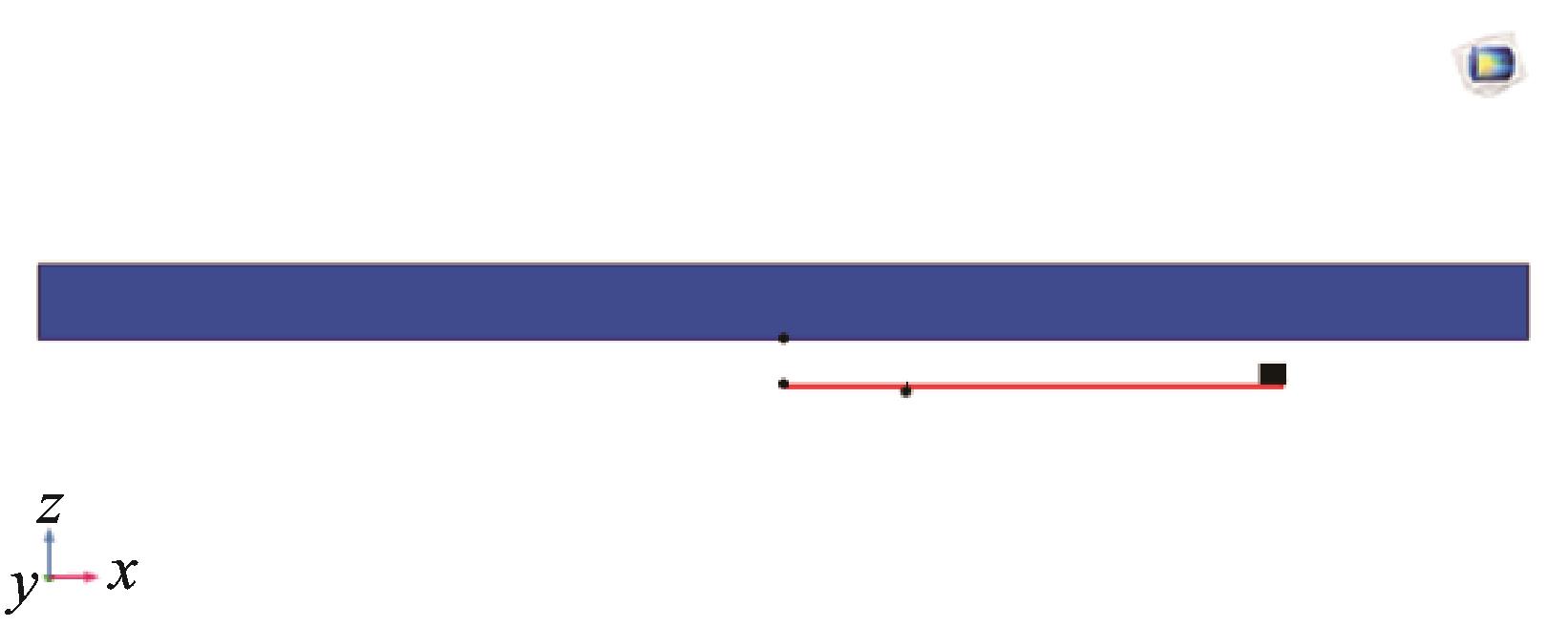

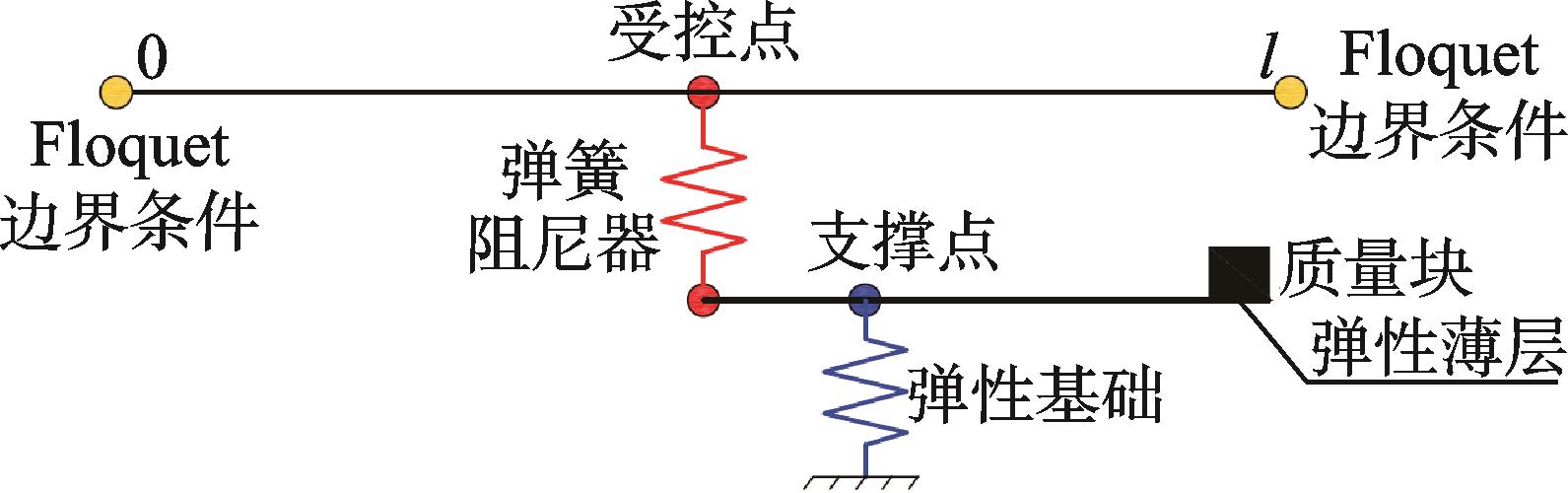

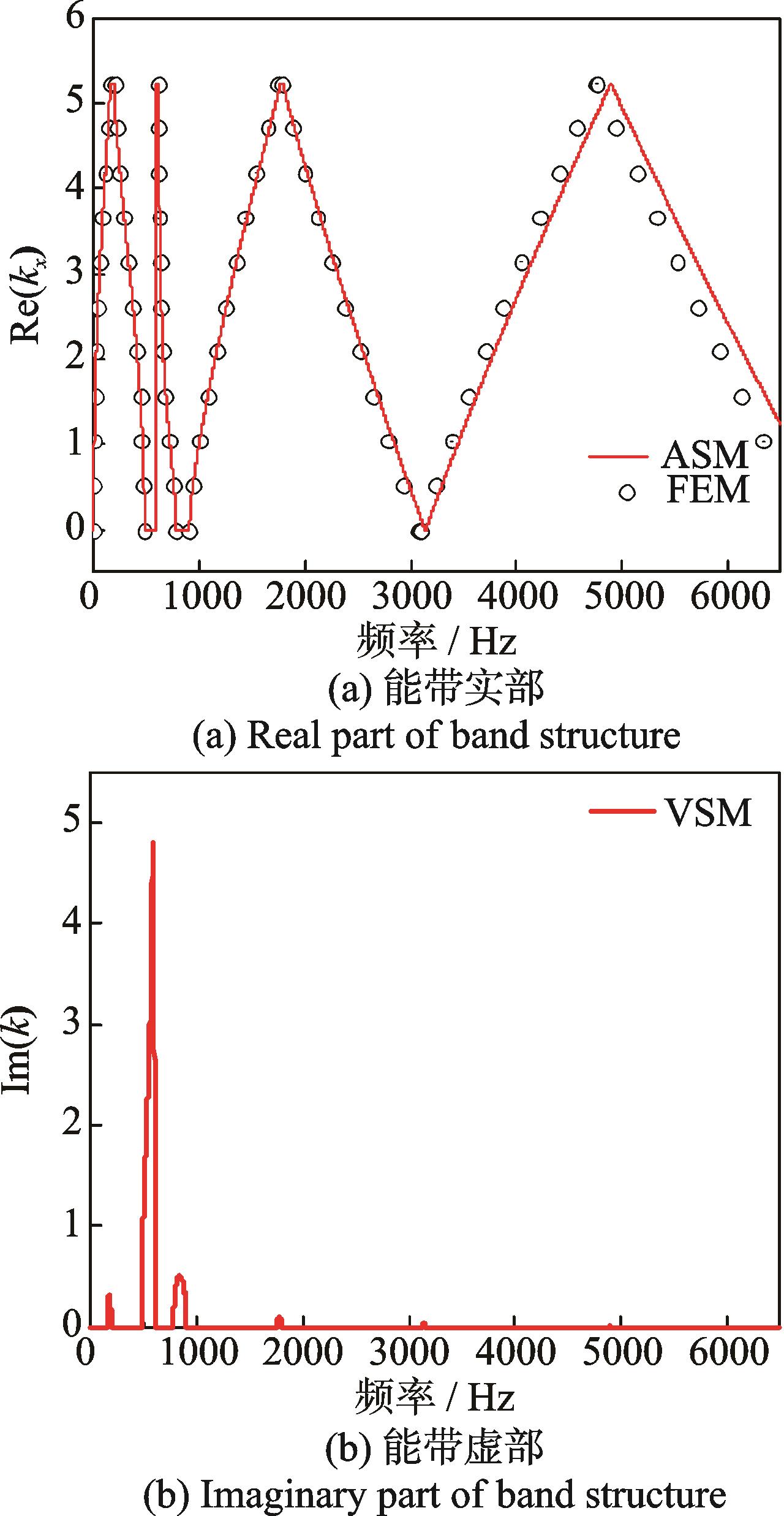

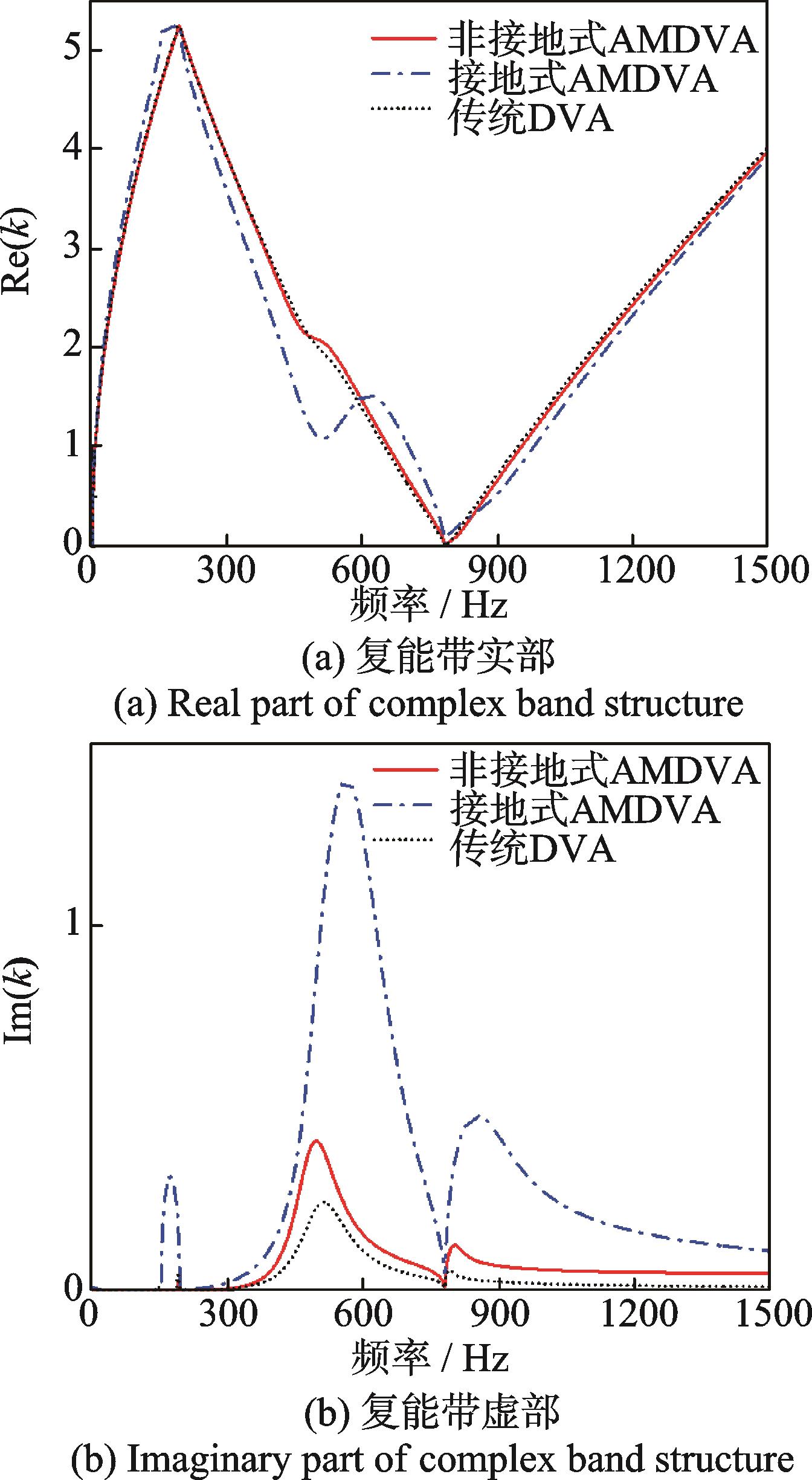

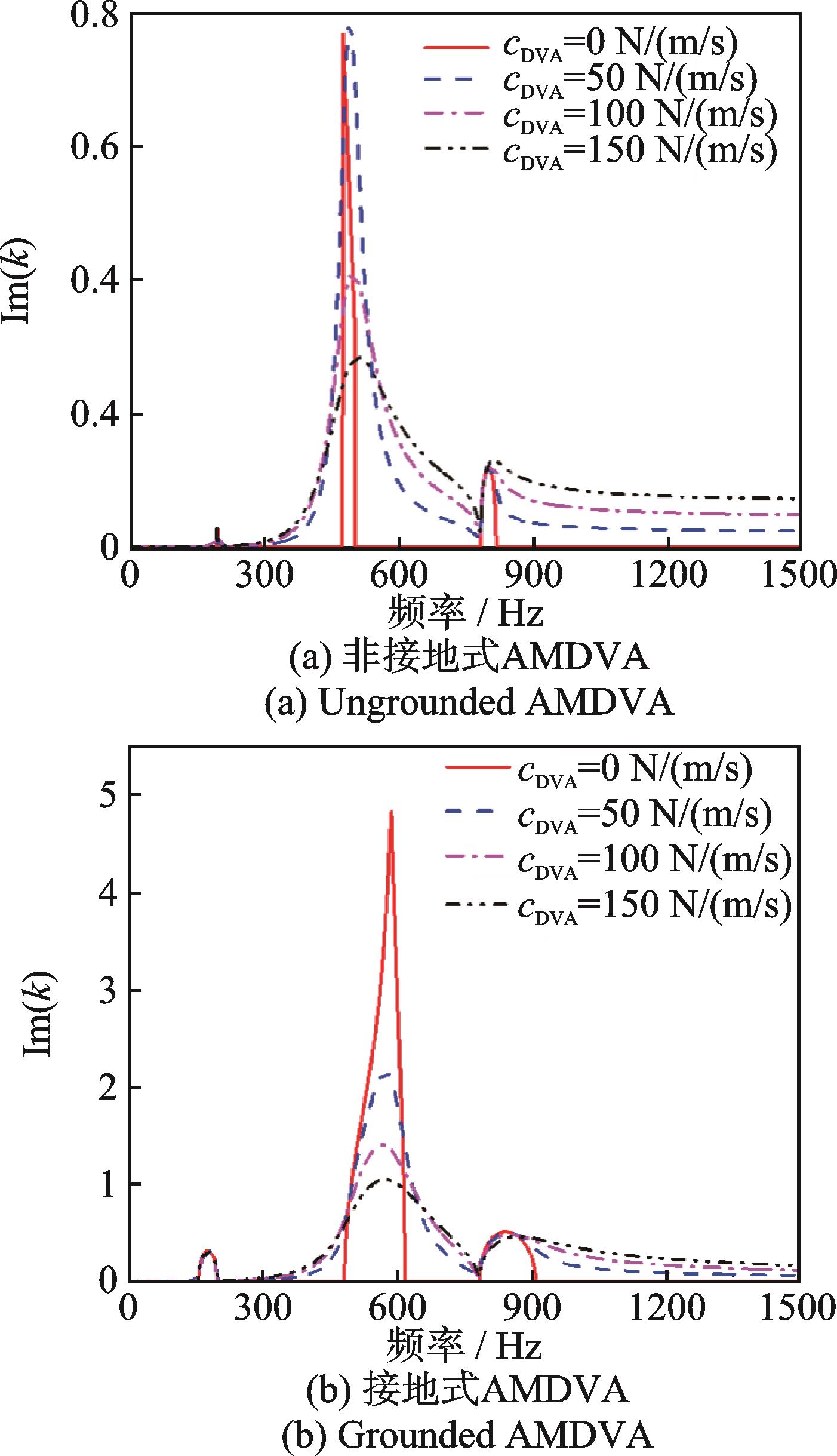

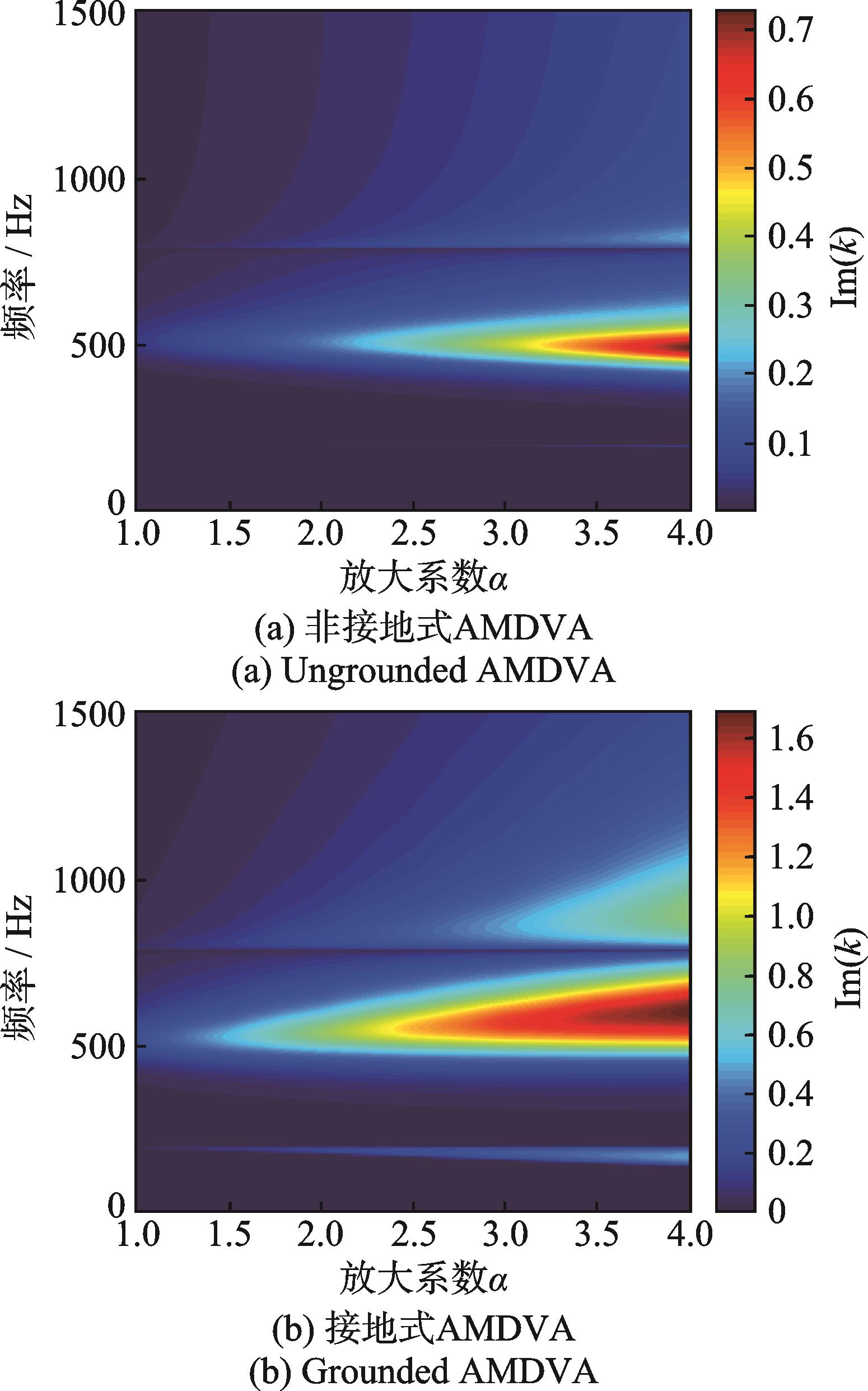

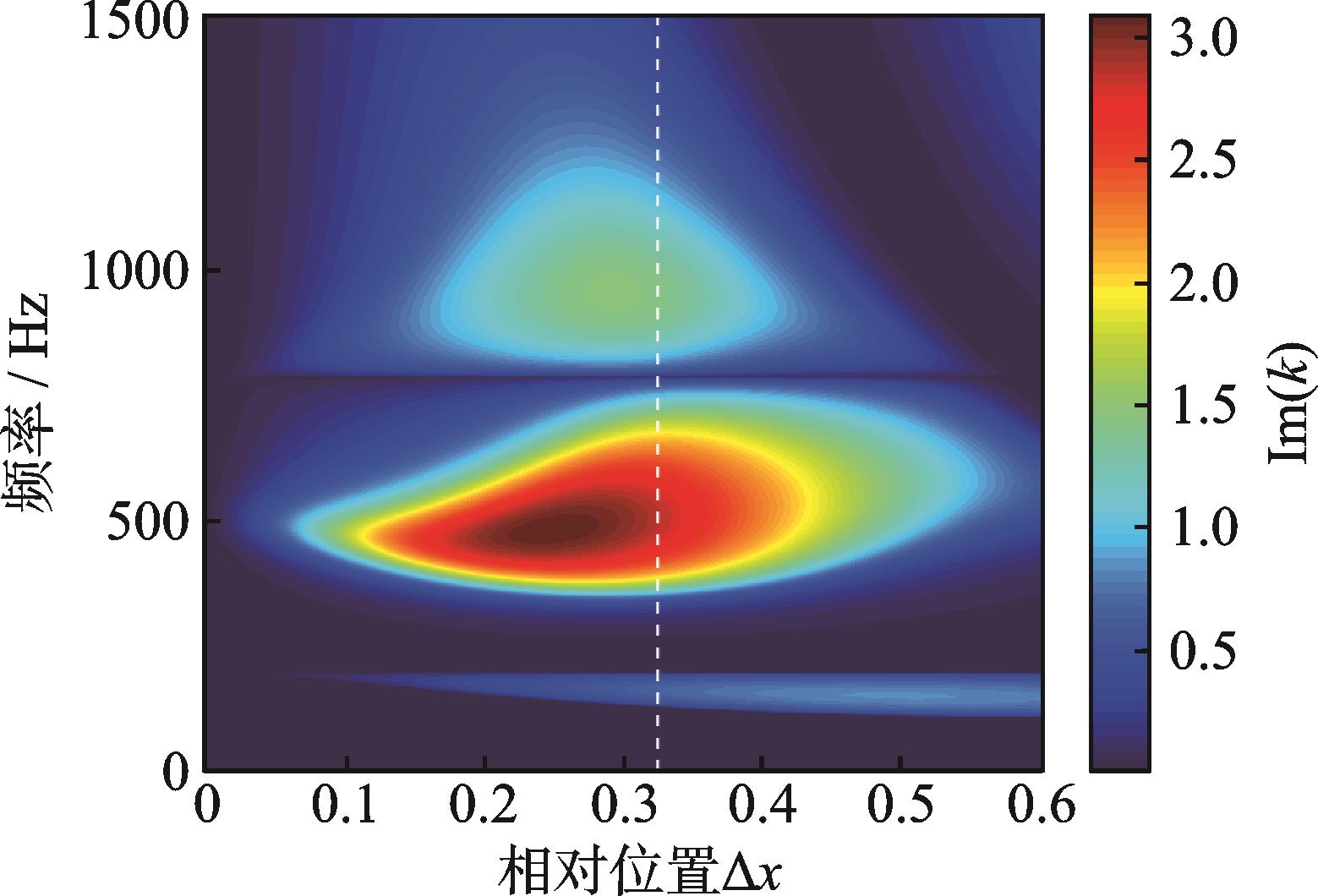

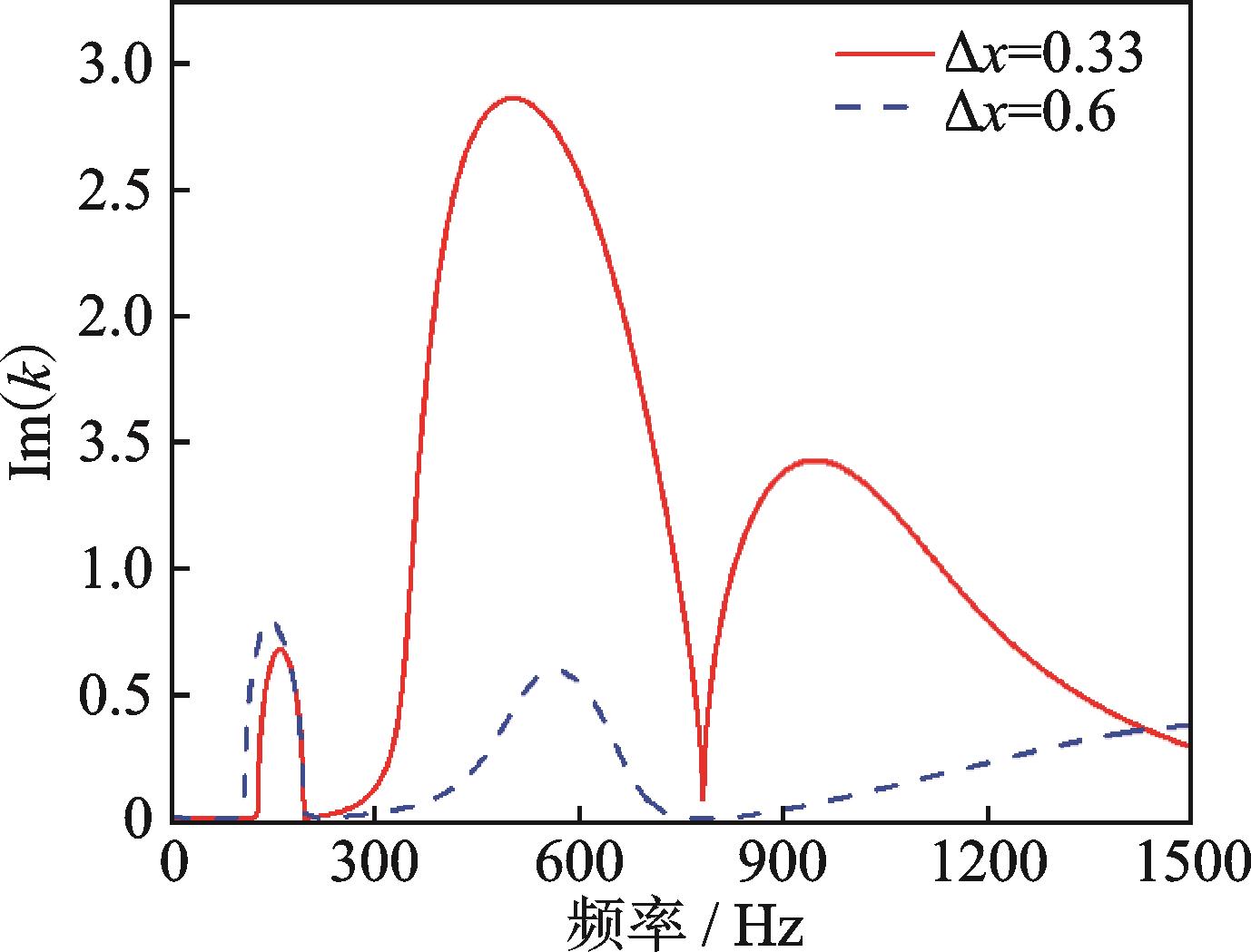

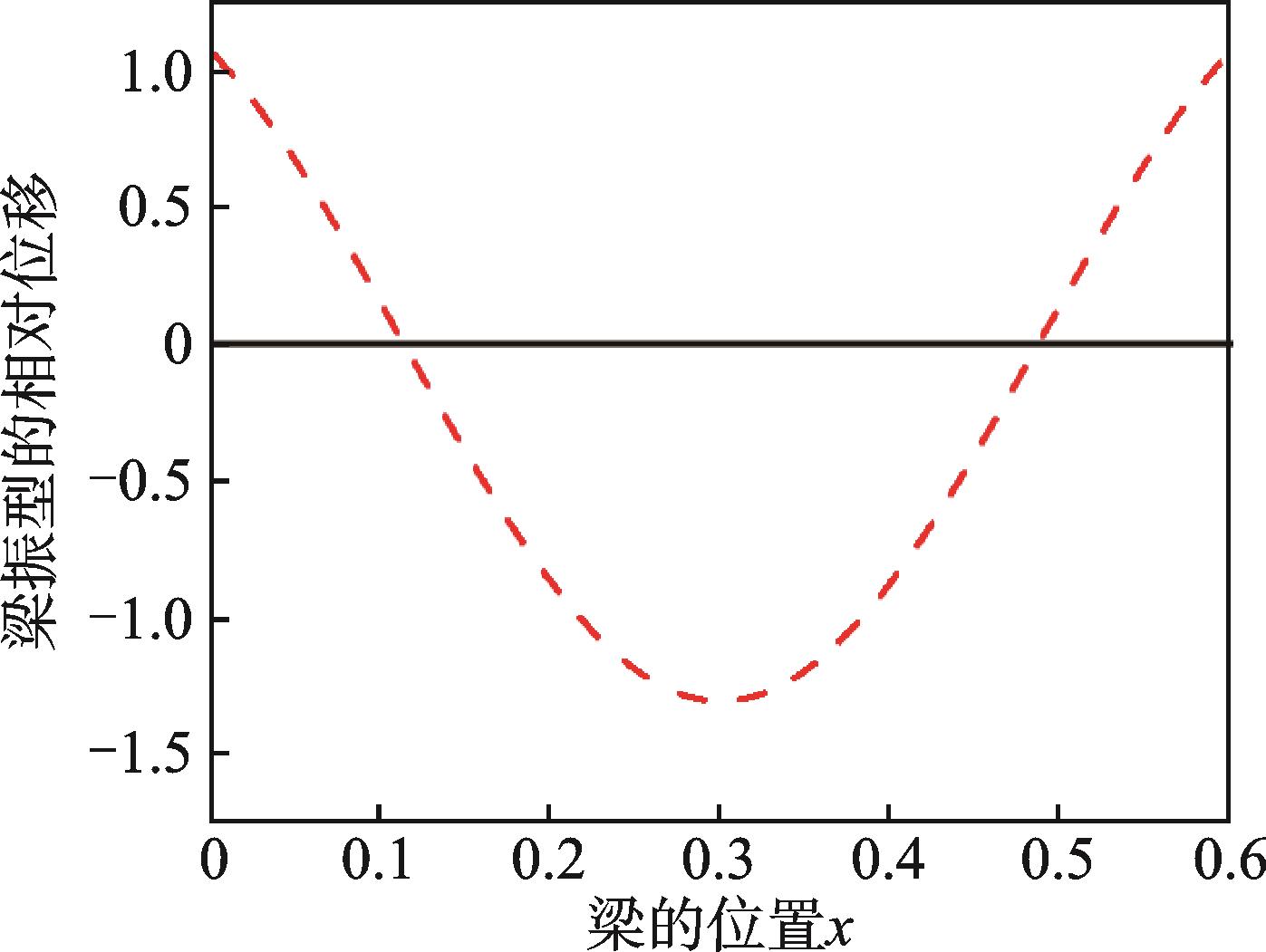

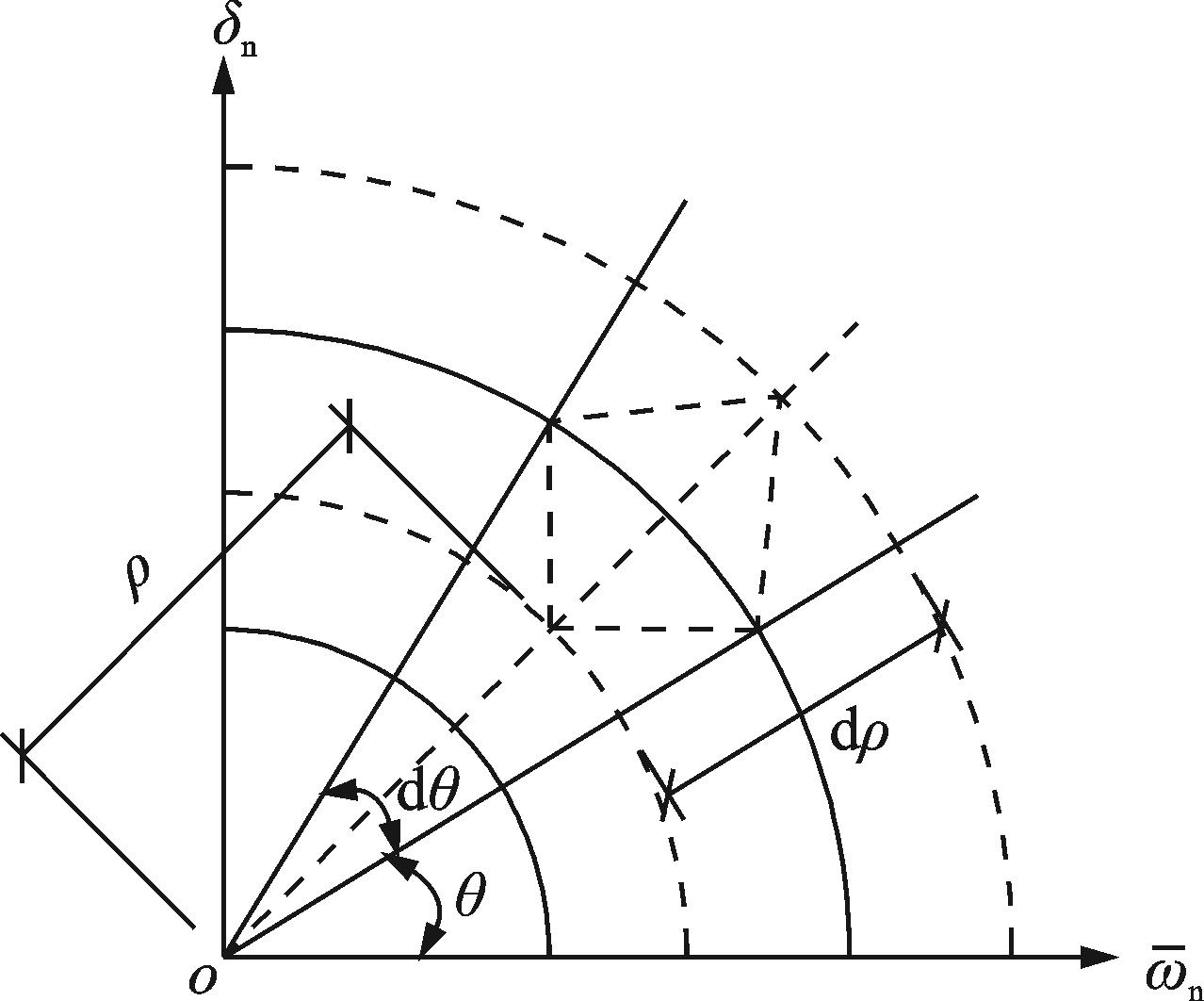

超长梁结构的振动频率跨度大,为实现超长梁结构的宽频振动控制,在梁上周期布置含有阻尼的振幅增强型动力吸振 器。振幅放大装置通过人为地放大受控点处的振幅,从而提高吸振器的工作能力。为能考虑阻尼的影响,建立了复能带分析 模型,并基于人工弹簧模型和能量法提出了一种复能带计算方法。利用该方法分析了振幅放大装置形式、吸振器阻尼和放大 系数对复能带的影响。并研究了非接地式振幅放大装置连接点相对位置对其减振性能的影响。结果表明,振幅放大装置形 式、吸振器阻尼和放大系数对复能带的影响很大;合适的相对位置能够大幅度提高非接地式振幅放大装置的工作能力。

超长梁结构的振动频率跨度大,为实现超长梁结构的宽频振动控制,在梁上周期布置含有阻尼的振幅增强型动力吸振 器。振幅放大装置通过人为地放大受控点处的振幅,从而提高吸振器的工作能力。为能考虑阻尼的影响,建立了复能带分析 模型,并基于人工弹簧模型和能量法提出了一种复能带计算方法。利用该方法分析了振幅放大装置形式、吸振器阻尼和放大 系数对复能带的影响。并研究了非接地式振幅放大装置连接点相对位置对其减振性能的影响。结果表明,振幅放大装置形 式、吸振器阻尼和放大系数对复能带的影响很大;合适的相对位置能够大幅度提高非接地式振幅放大装置的工作能力。

2025,38(3):507-516, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.007

摘要:

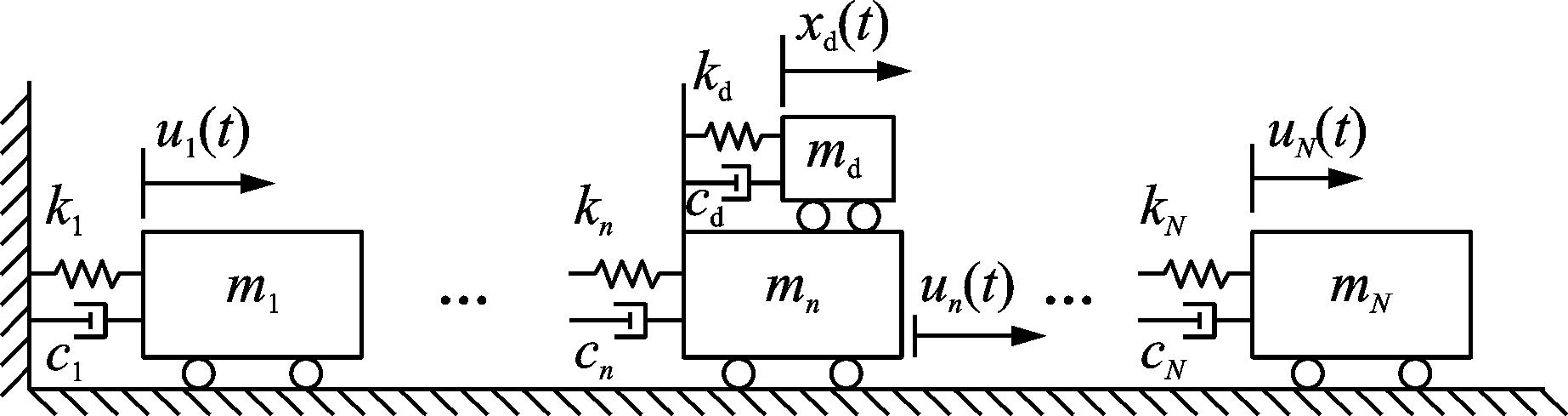

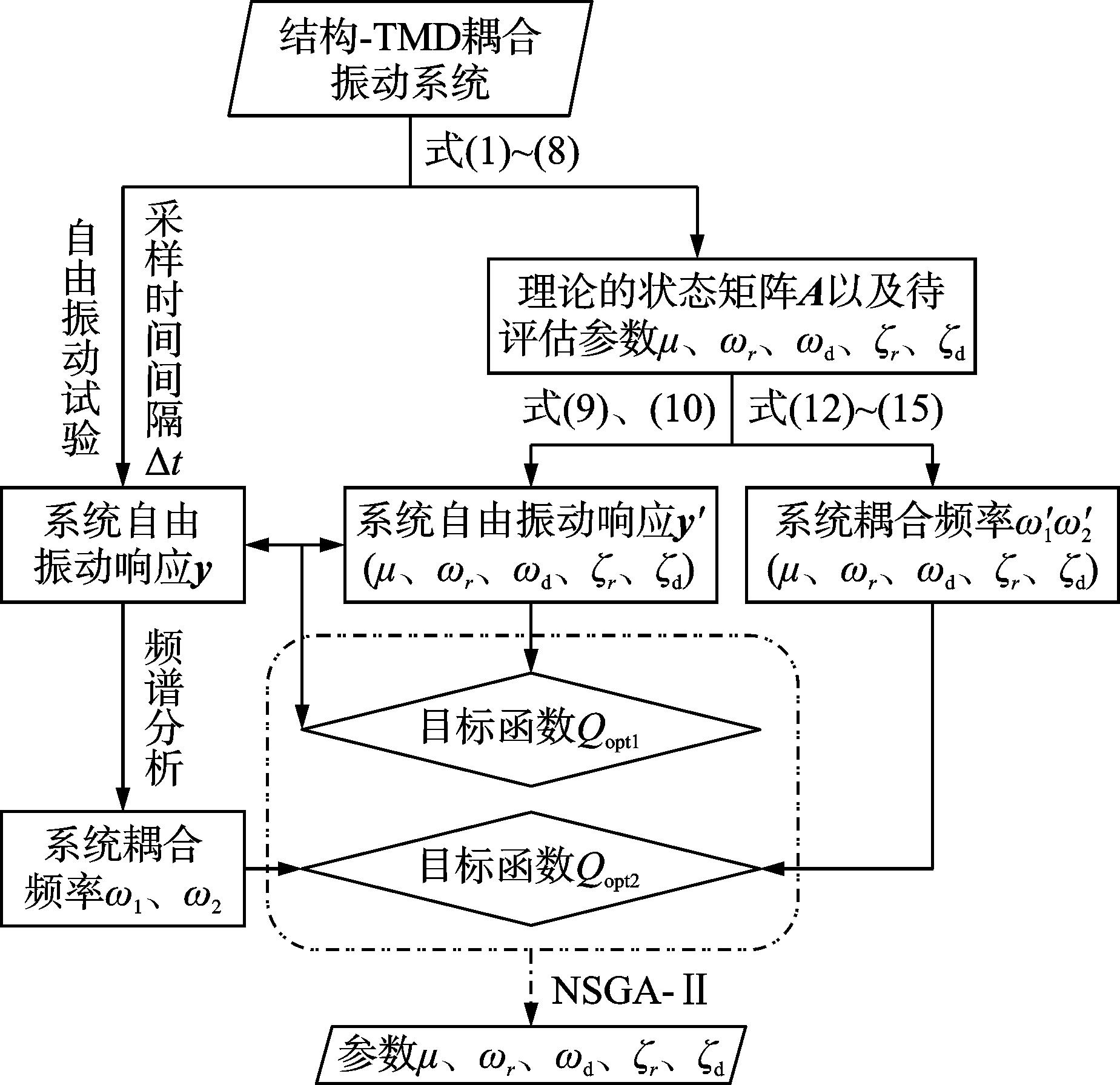

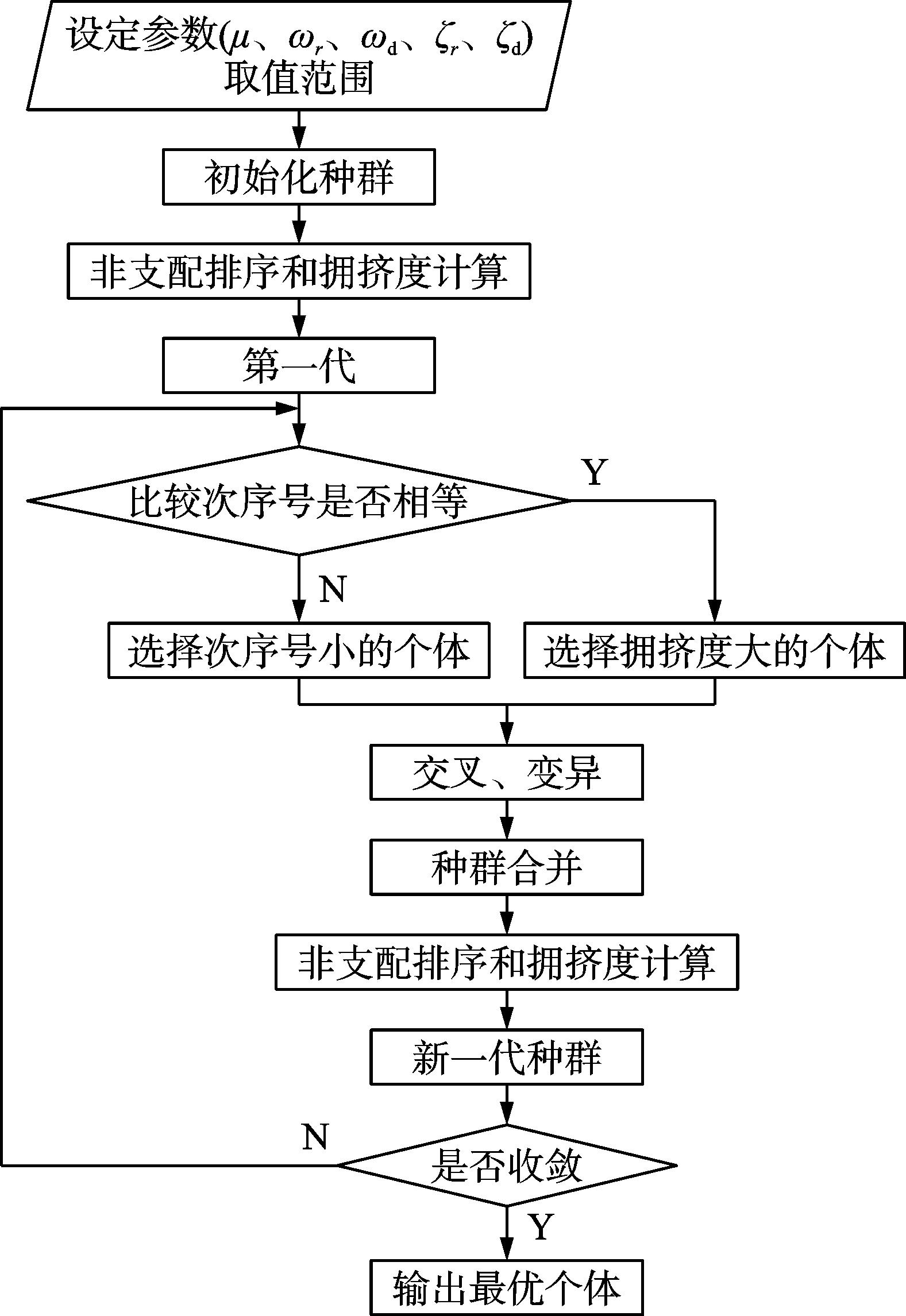

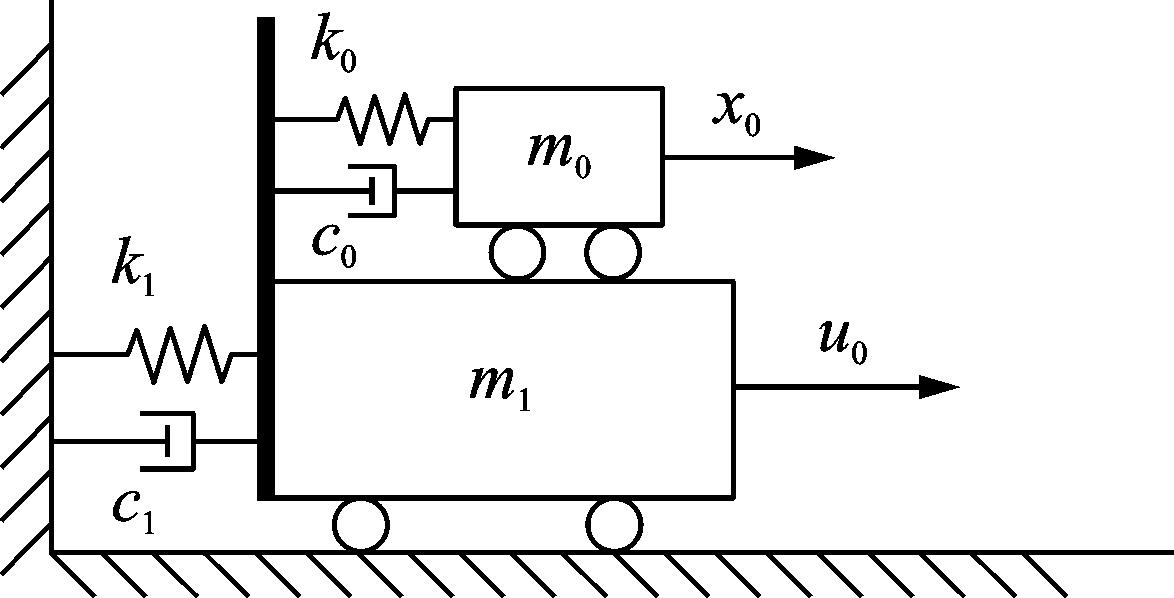

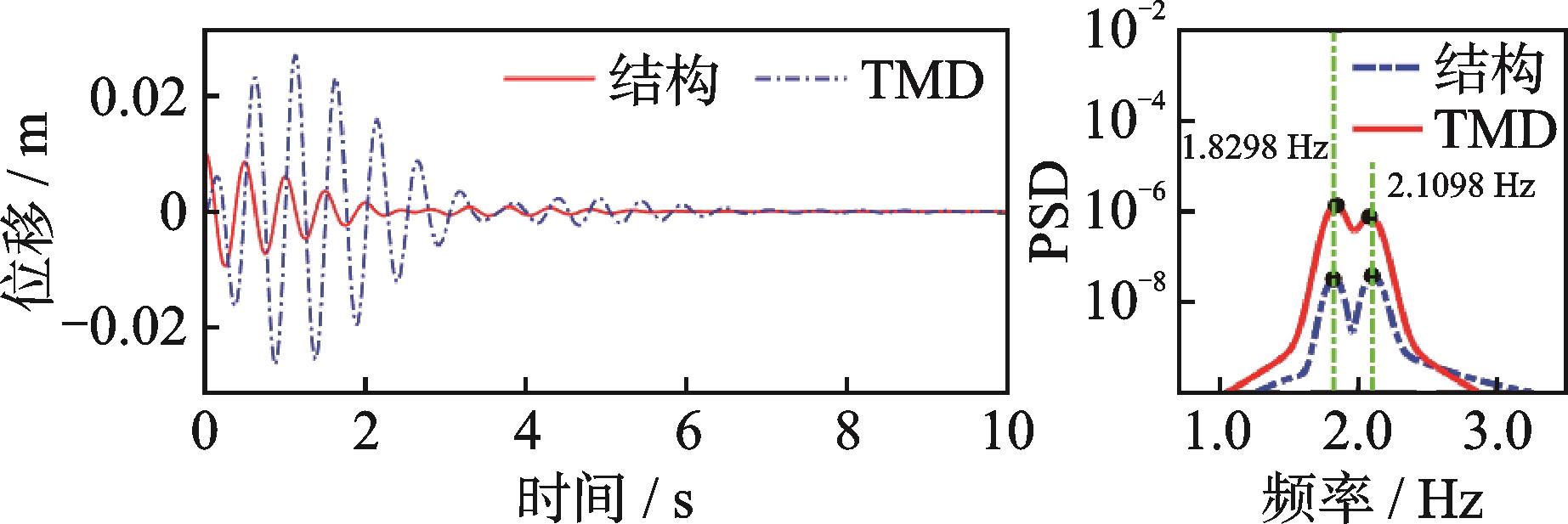

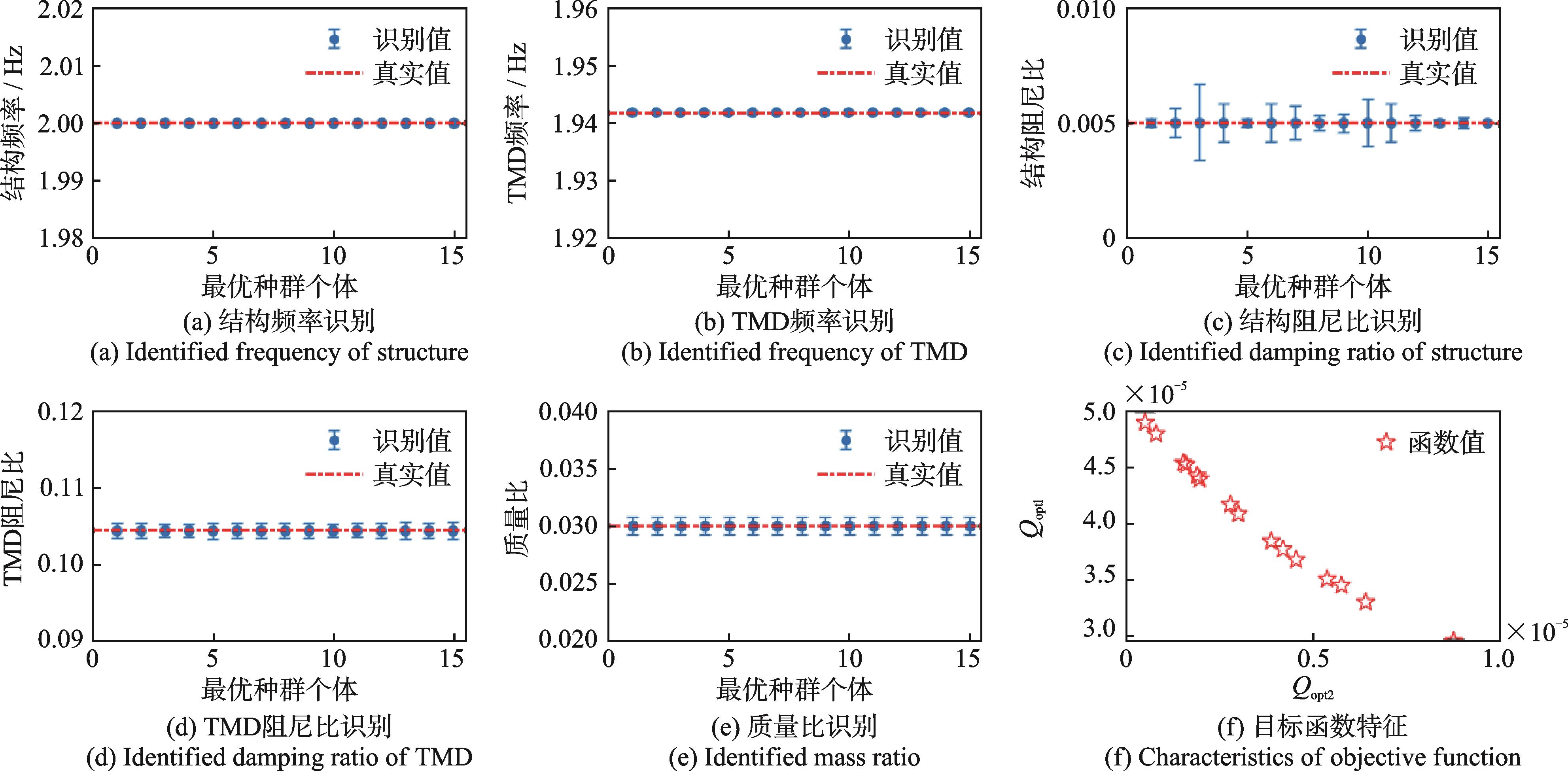

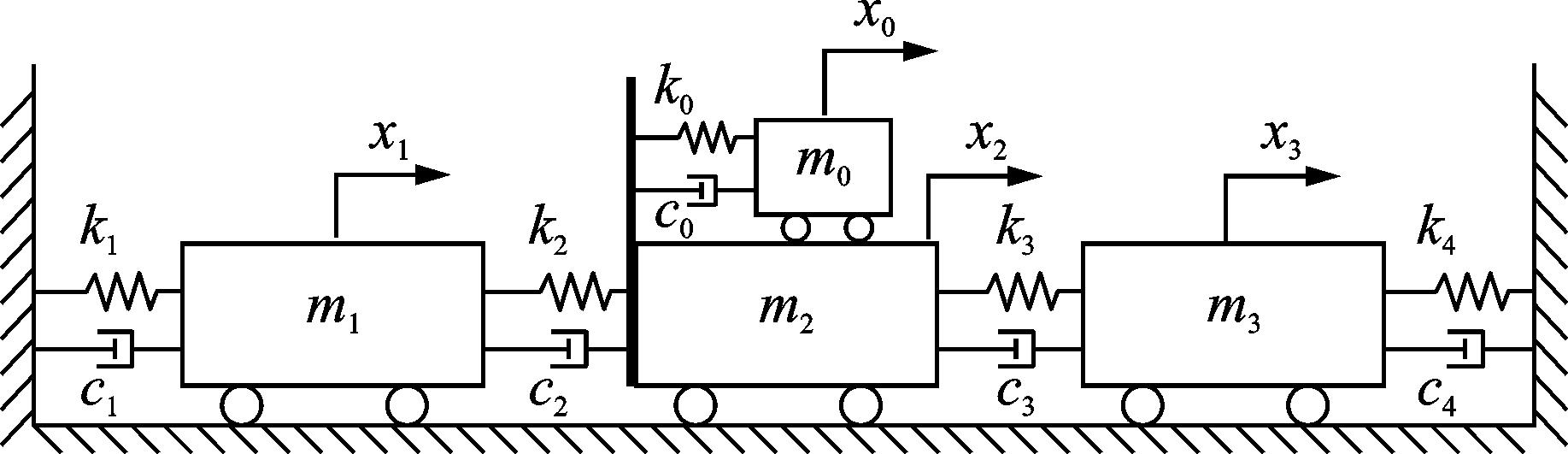

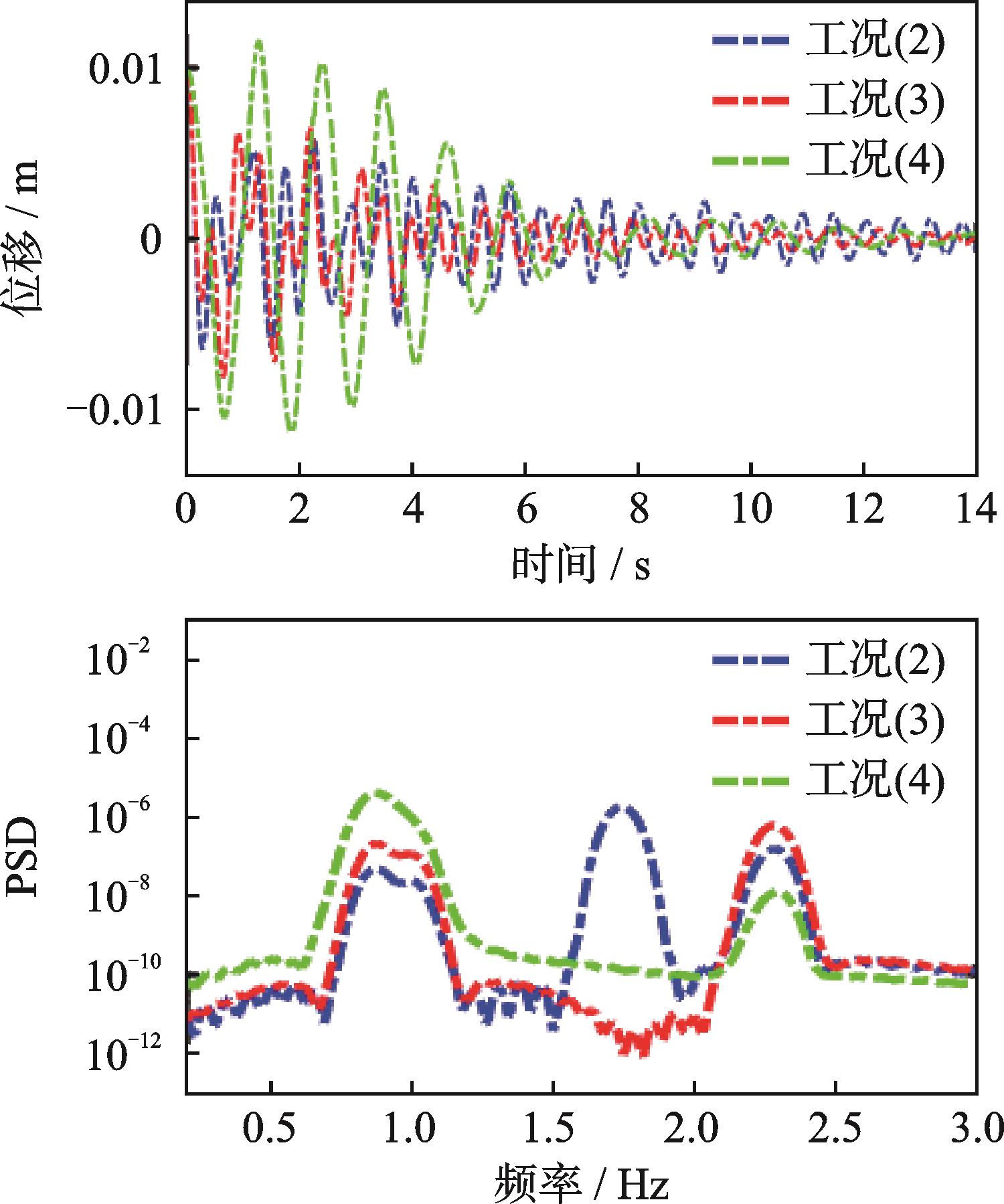

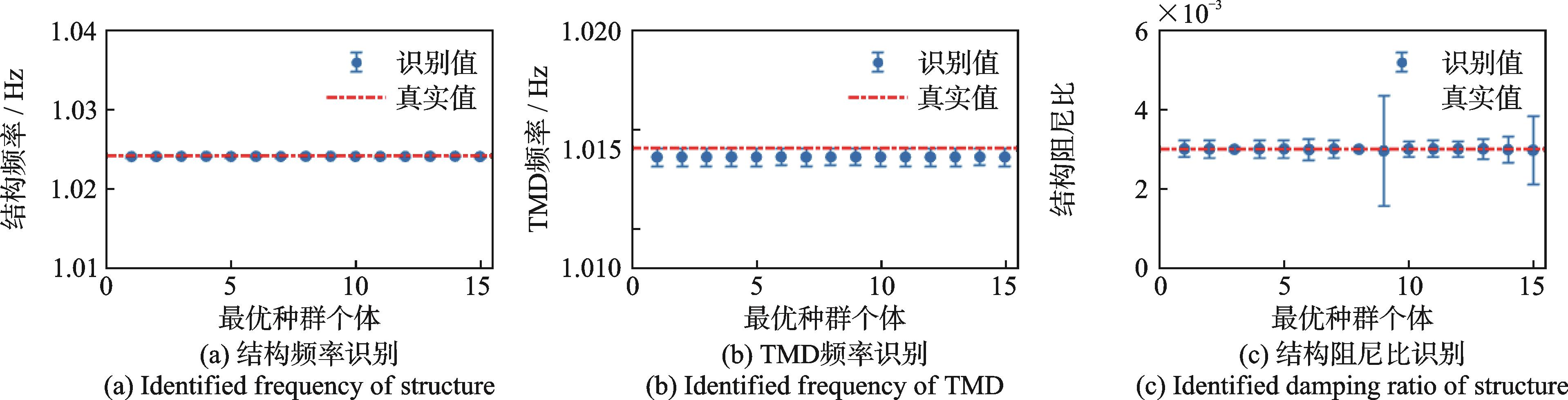

调谐质量阻尼器(tuned mass damper,TMD)的减振效率与结构和TMD的固有参数相关,准确从结构?TMD耦合系统响 应中识别结构和TMD固有参数是对在役TMD减振性能评价的必要条件。提出了一种基于NSGA?Ⅱ(非支配排序遗传算法, nondominated sorting genetic algorithm)的参数识别方法,从结构?TMD耦合运动响应中识别“裸结构”和“裸TMD”的固有参 数,进而实现对在役状态TMD的减振性能评估。该方法构建了结构?TMD耦合运动方程,并将其减缩和转化为结构被控模态 和TMD耦合的两自由度系统,借助系统状态空间矩阵搭建两个目标函数,通过遗传算法寻找理论值与试验值的最小误差所对 应的最优解,从而识别结构和TMD的固有参数。开展了单自由度结构?TMD耦合系统和多自由度结构?TMD耦合系统参数 识别数值仿真分析,结果表明:提出的方法可以从耦合系统动力响应中准确识别结构和TMD的固有参数。

调谐质量阻尼器(tuned mass damper,TMD)的减振效率与结构和TMD的固有参数相关,准确从结构?TMD耦合系统响 应中识别结构和TMD固有参数是对在役TMD减振性能评价的必要条件。提出了一种基于NSGA?Ⅱ(非支配排序遗传算法, nondominated sorting genetic algorithm)的参数识别方法,从结构?TMD耦合运动响应中识别“裸结构”和“裸TMD”的固有参 数,进而实现对在役状态TMD的减振性能评估。该方法构建了结构?TMD耦合运动方程,并将其减缩和转化为结构被控模态 和TMD耦合的两自由度系统,借助系统状态空间矩阵搭建两个目标函数,通过遗传算法寻找理论值与试验值的最小误差所对 应的最优解,从而识别结构和TMD的固有参数。开展了单自由度结构?TMD耦合系统和多自由度结构?TMD耦合系统参数 识别数值仿真分析,结果表明:提出的方法可以从耦合系统动力响应中准确识别结构和TMD的固有参数。

2025,38(3):517-528, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.008

摘要:

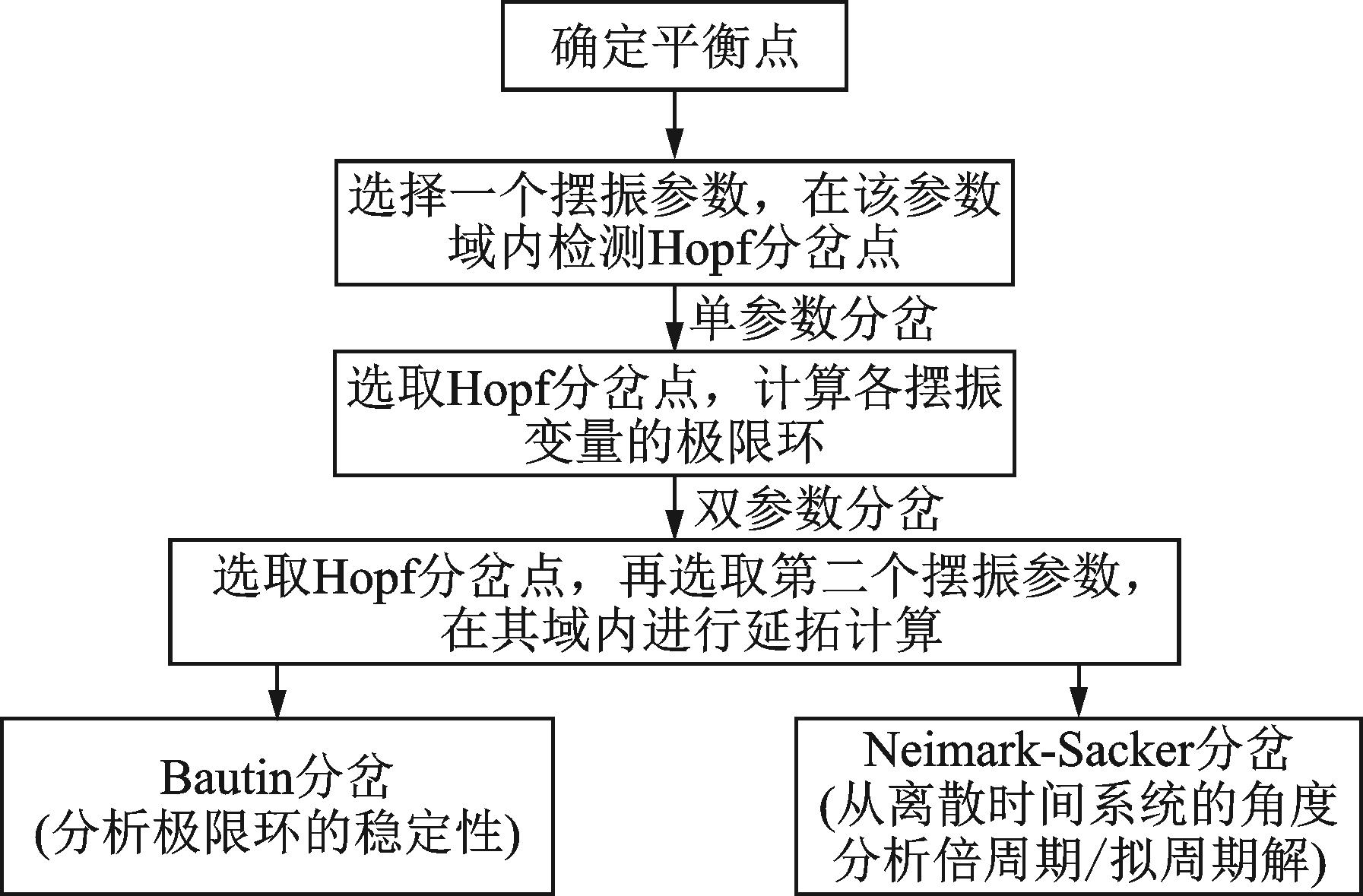

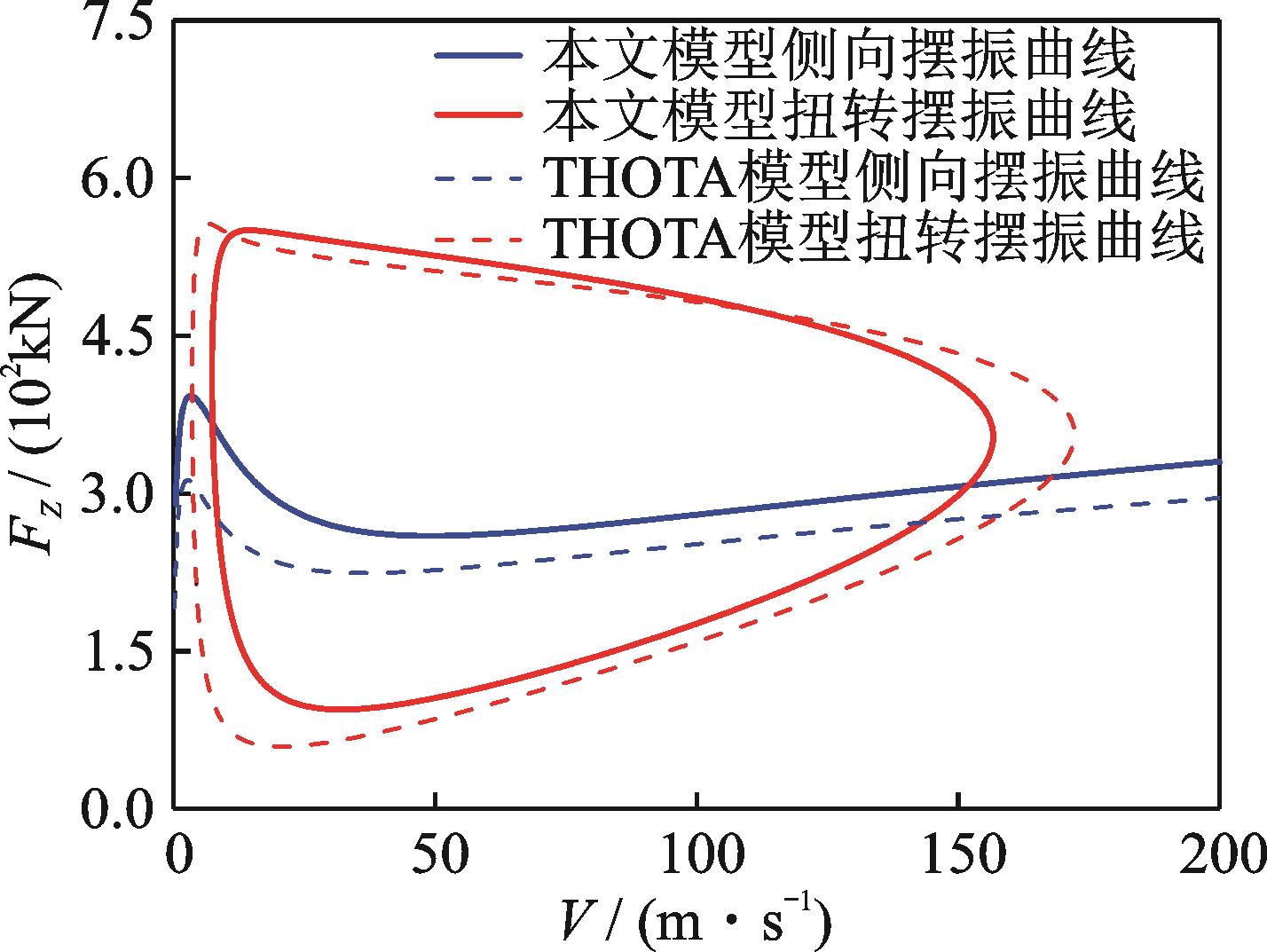

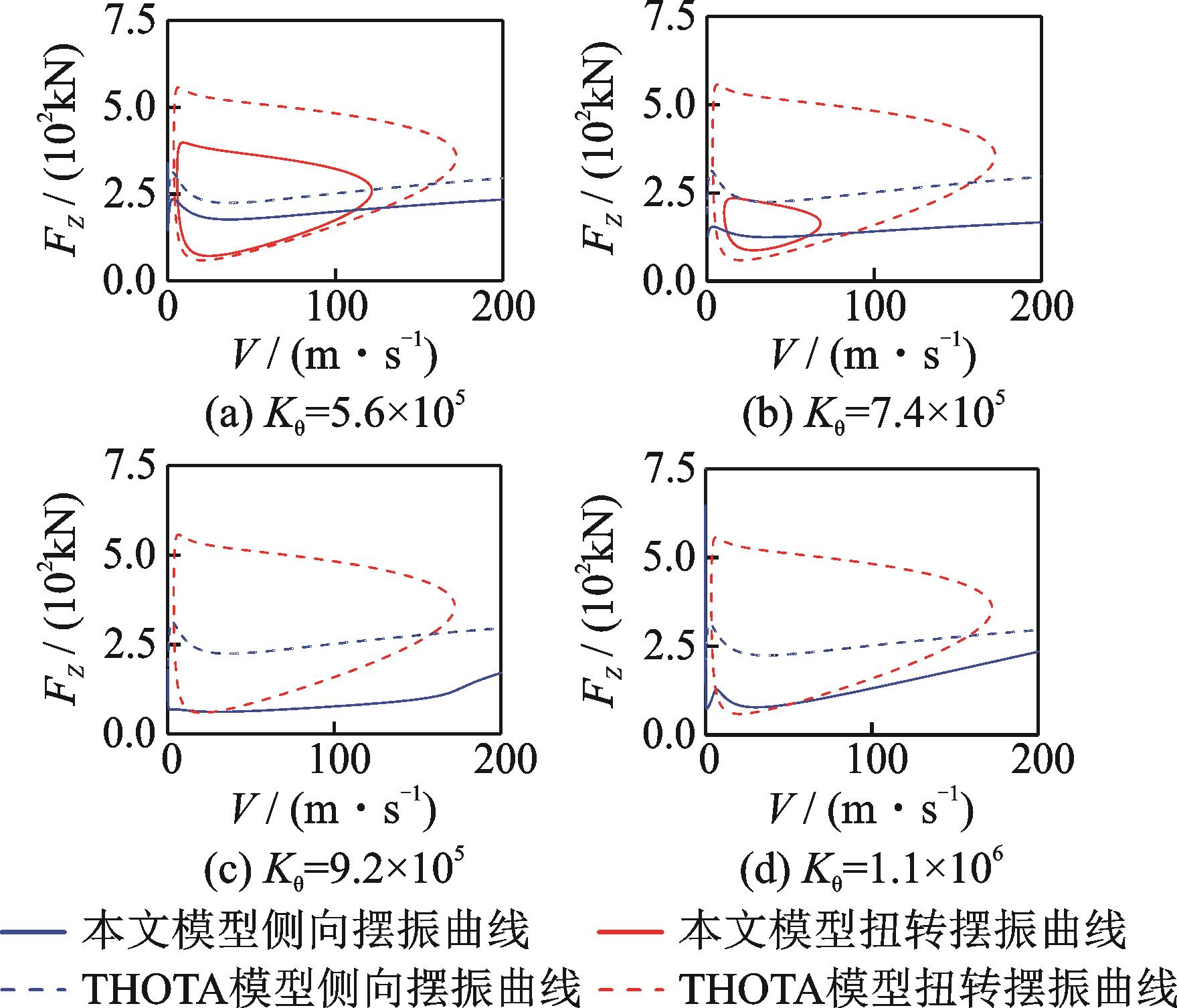

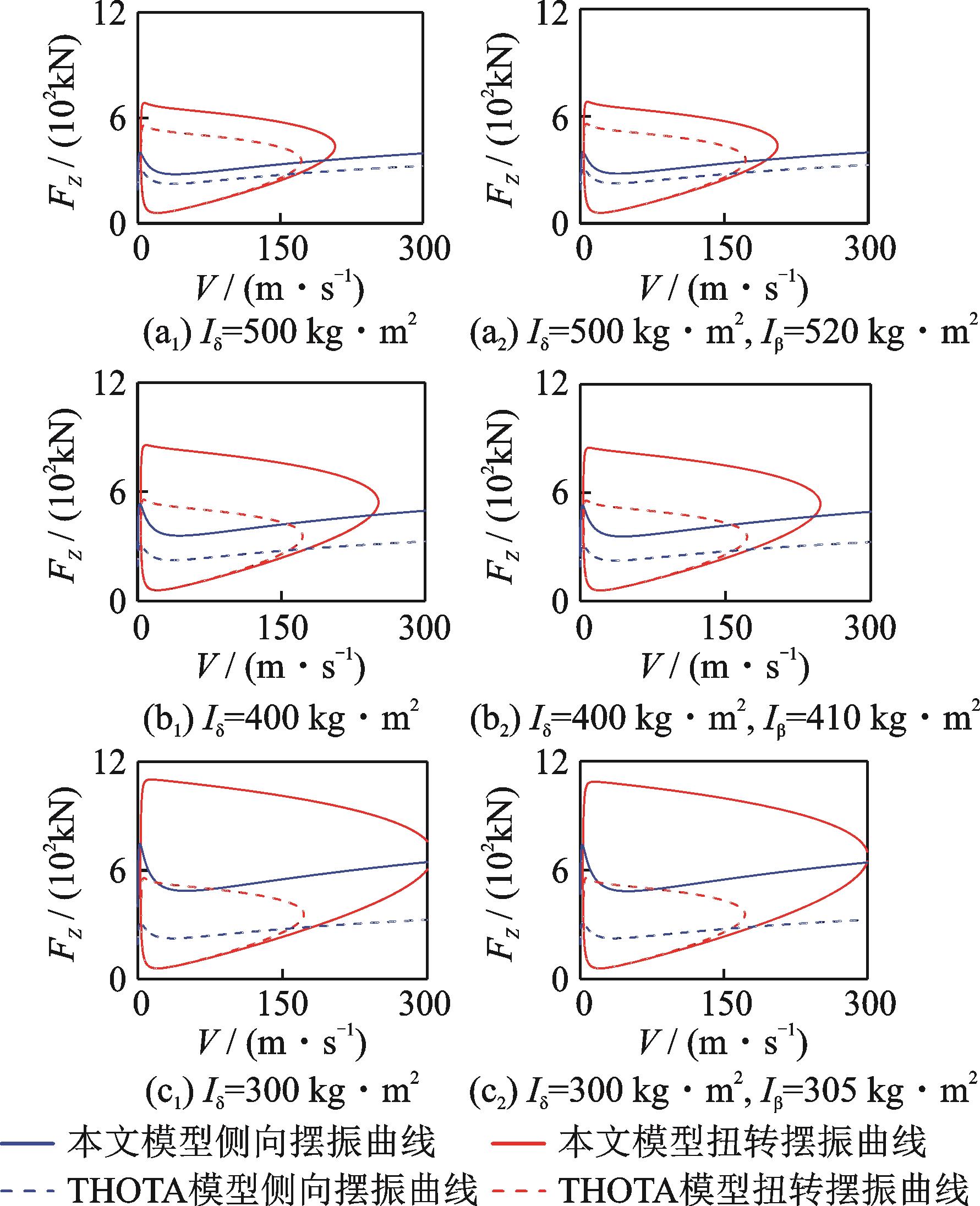

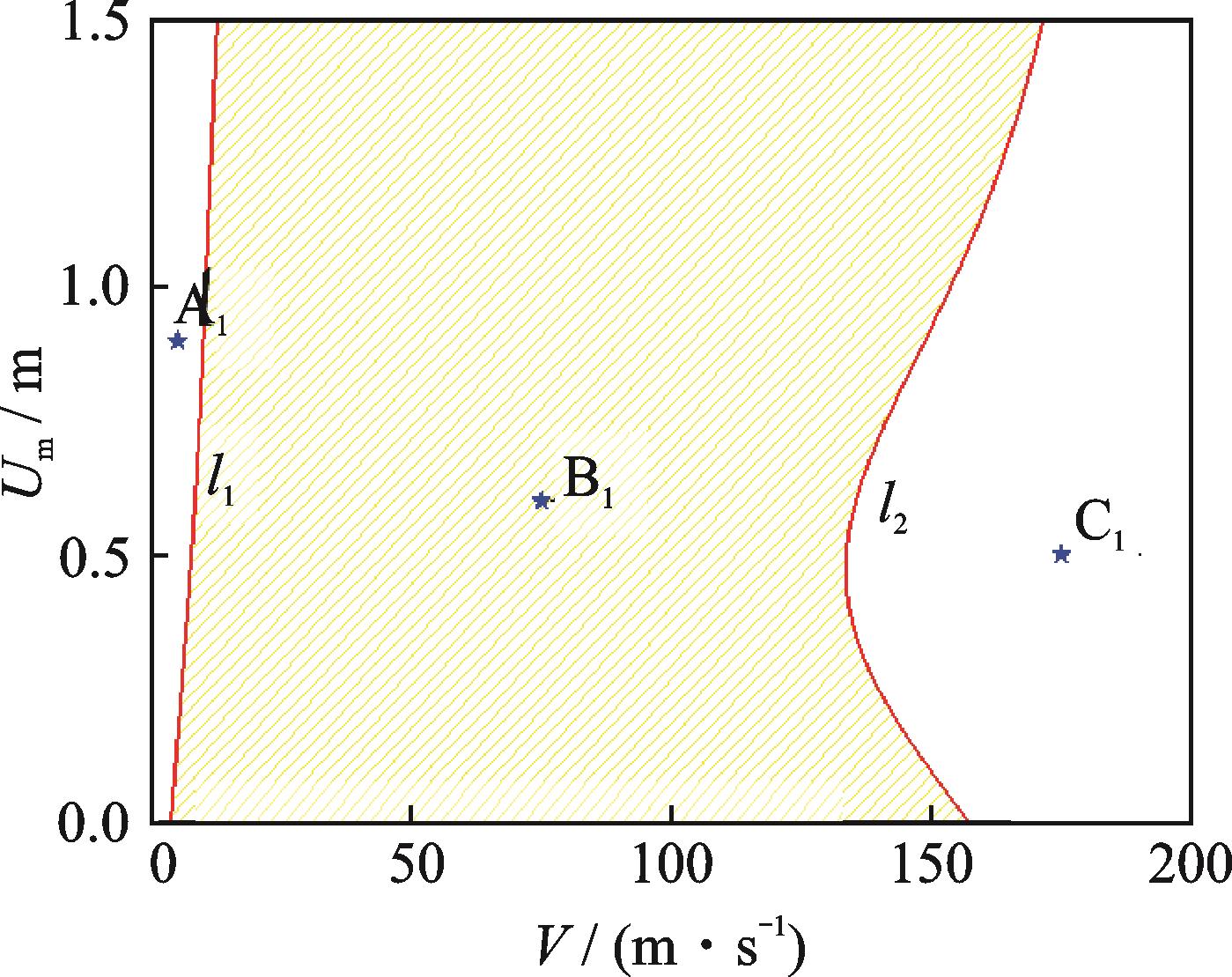

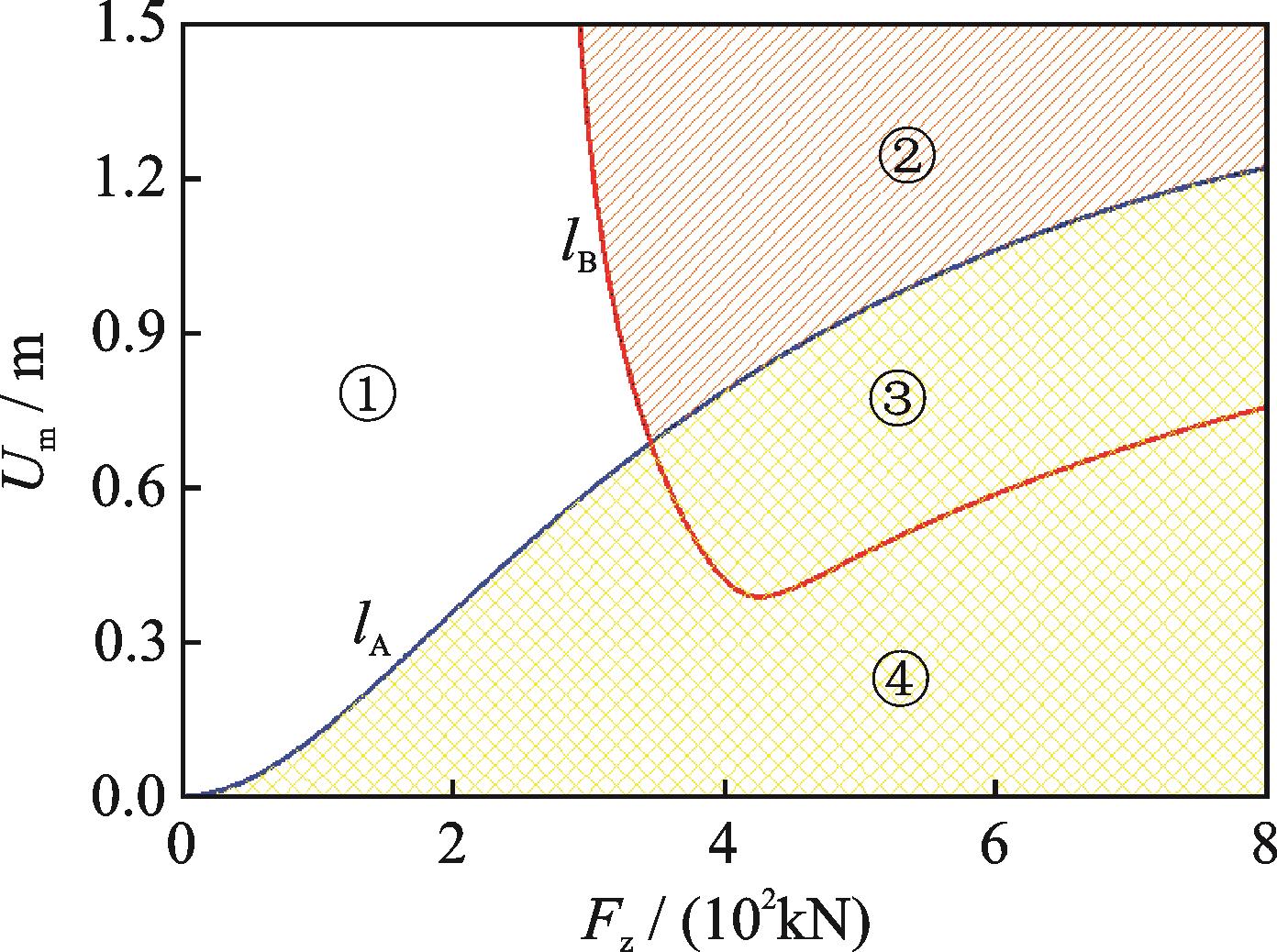

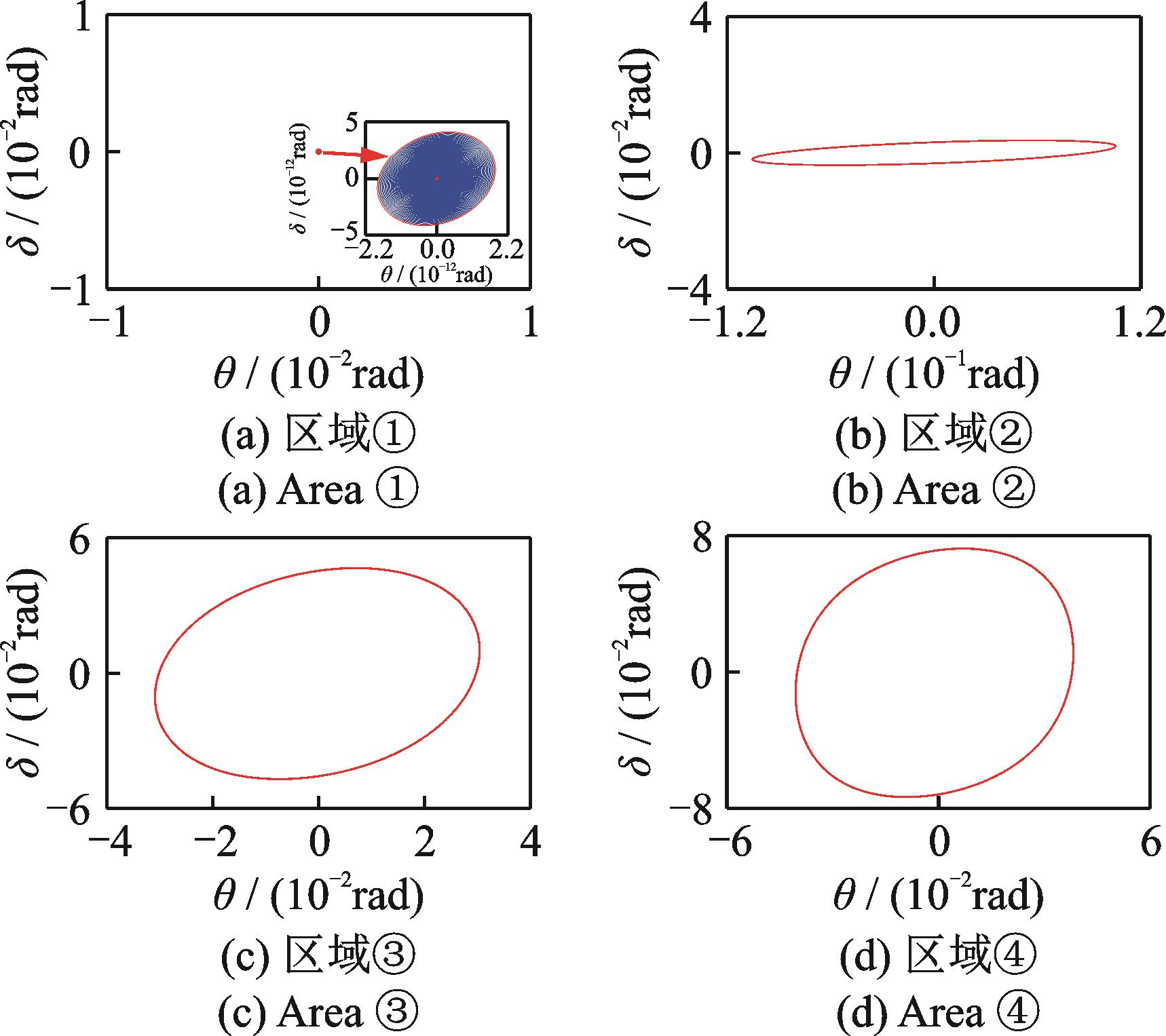

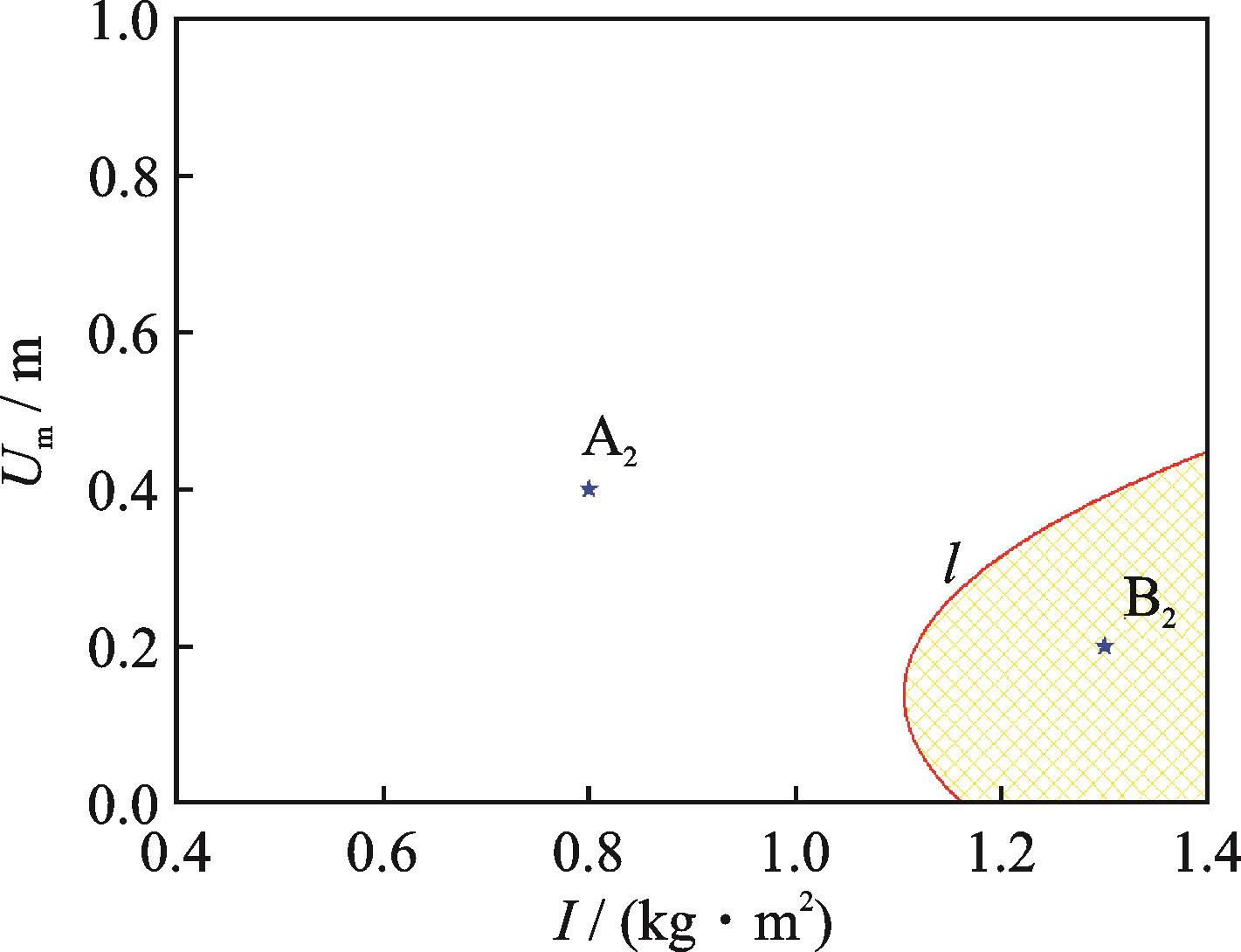

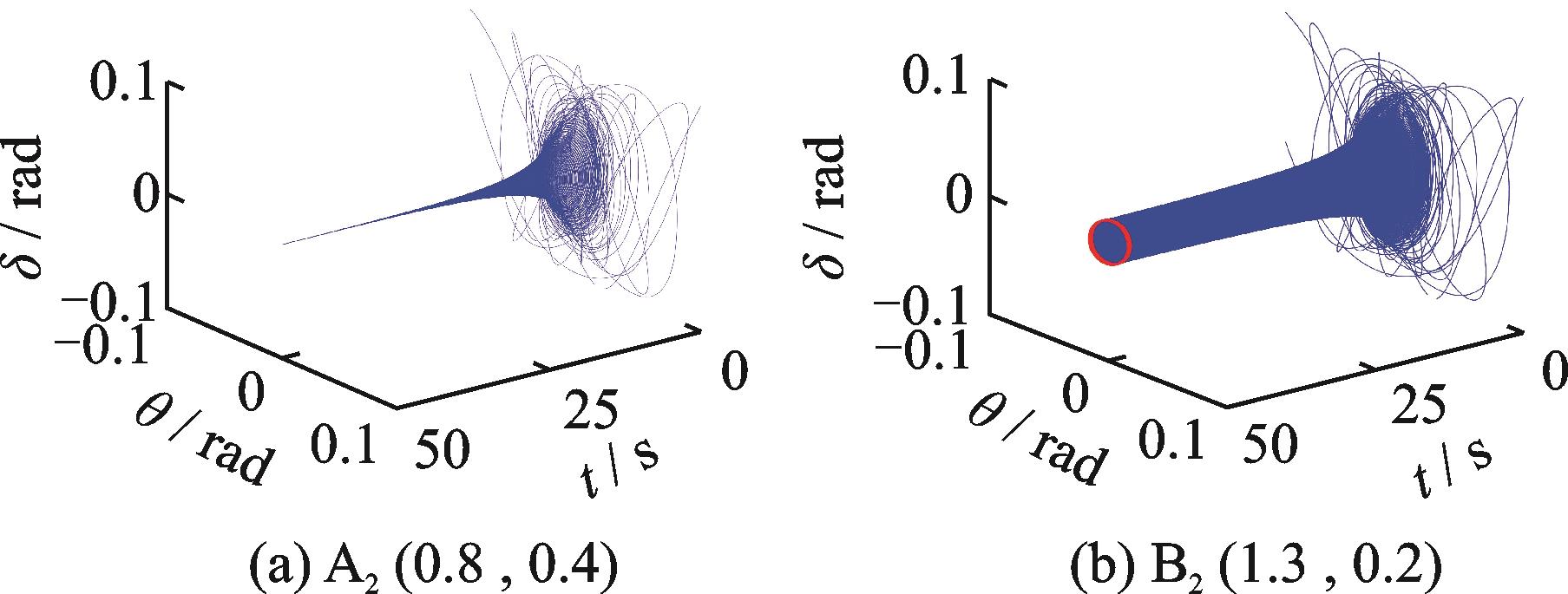

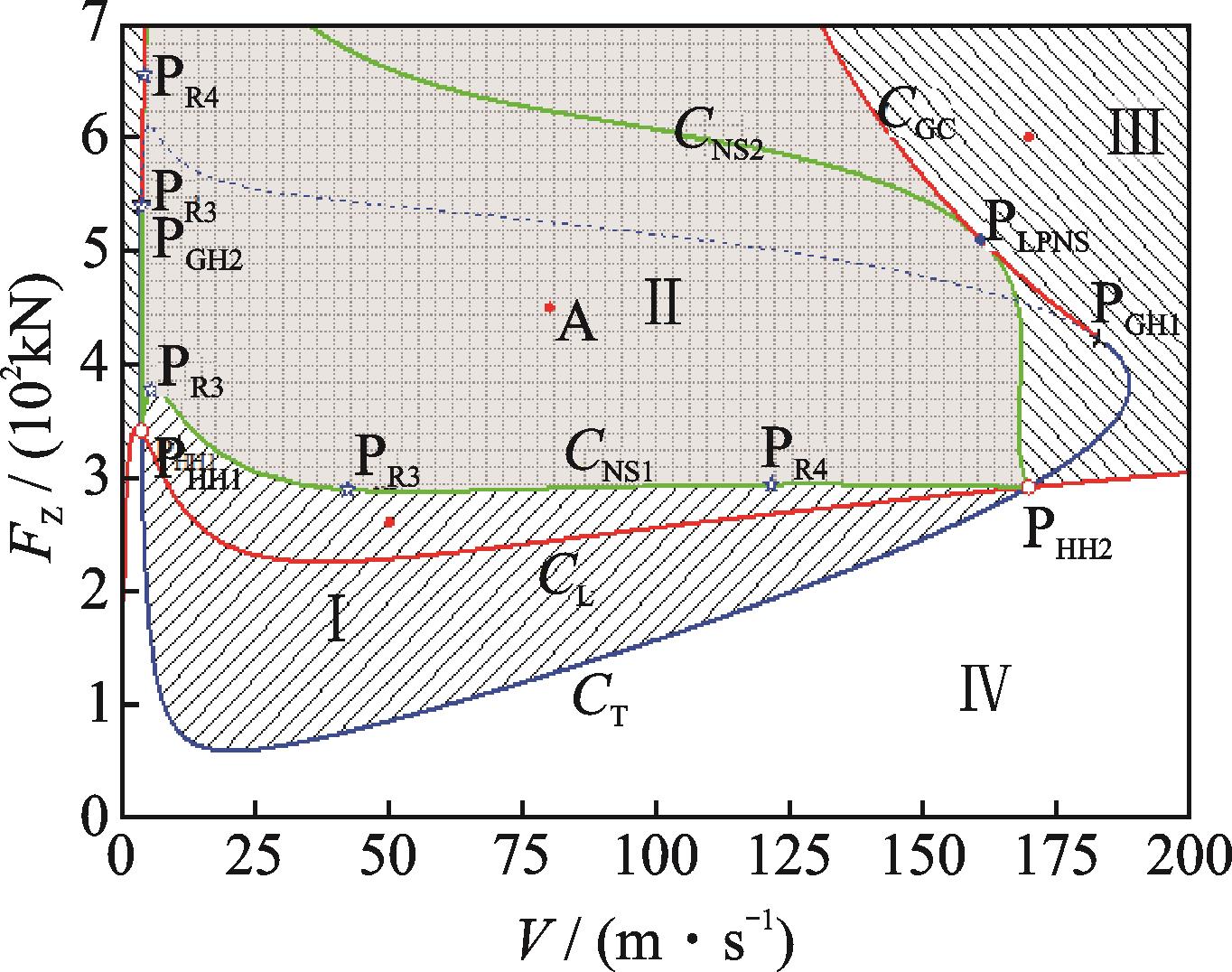

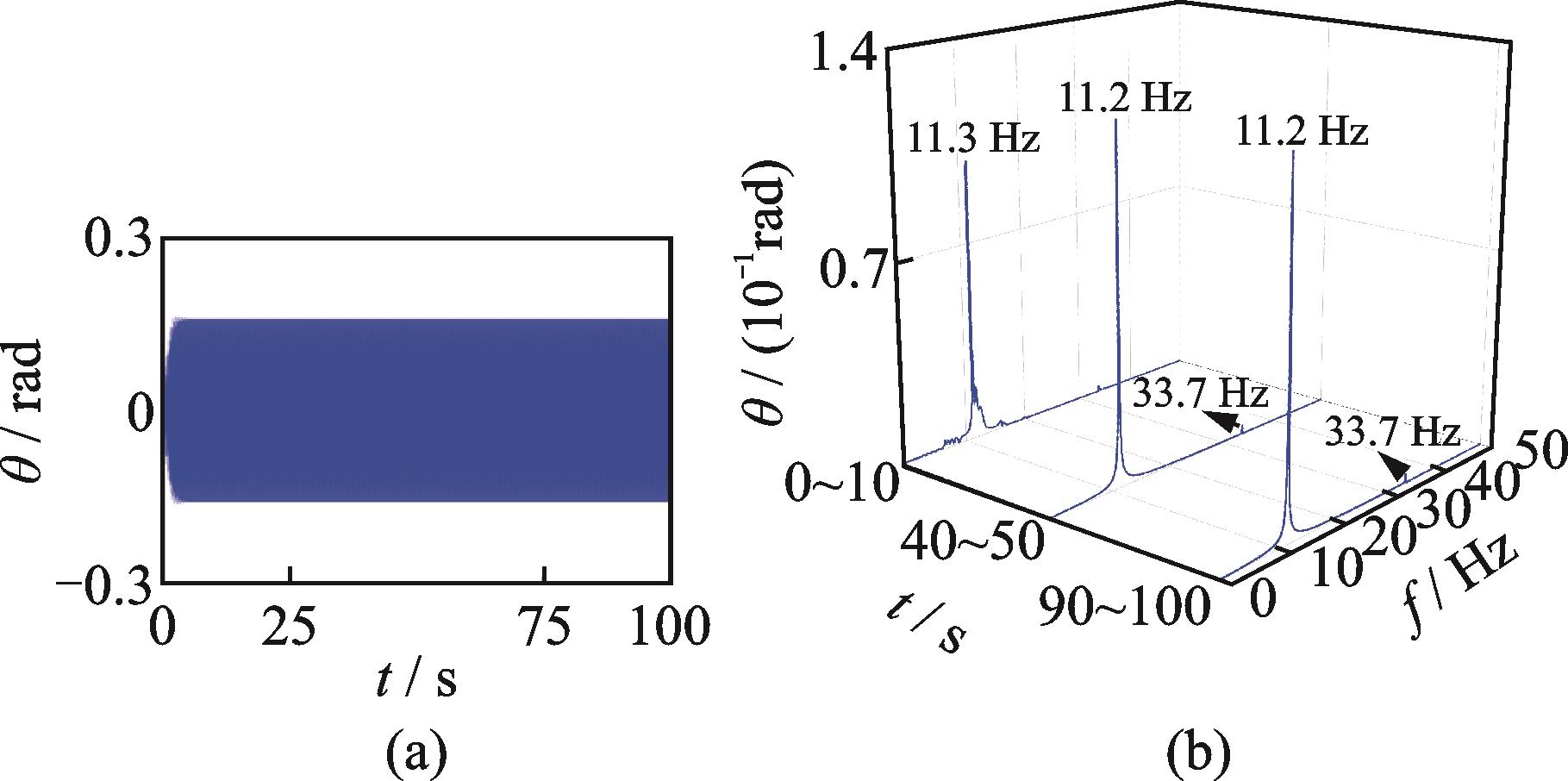

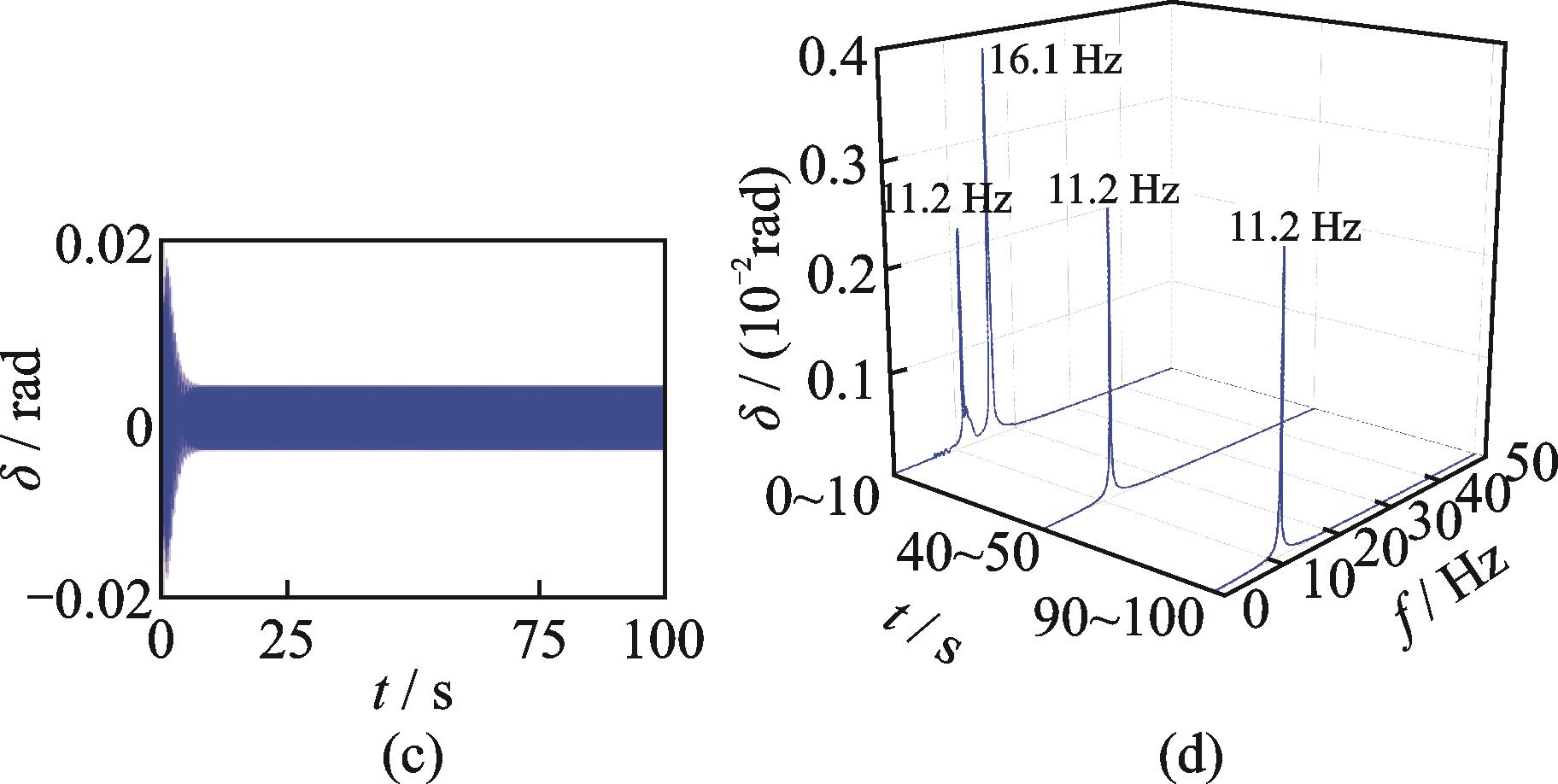

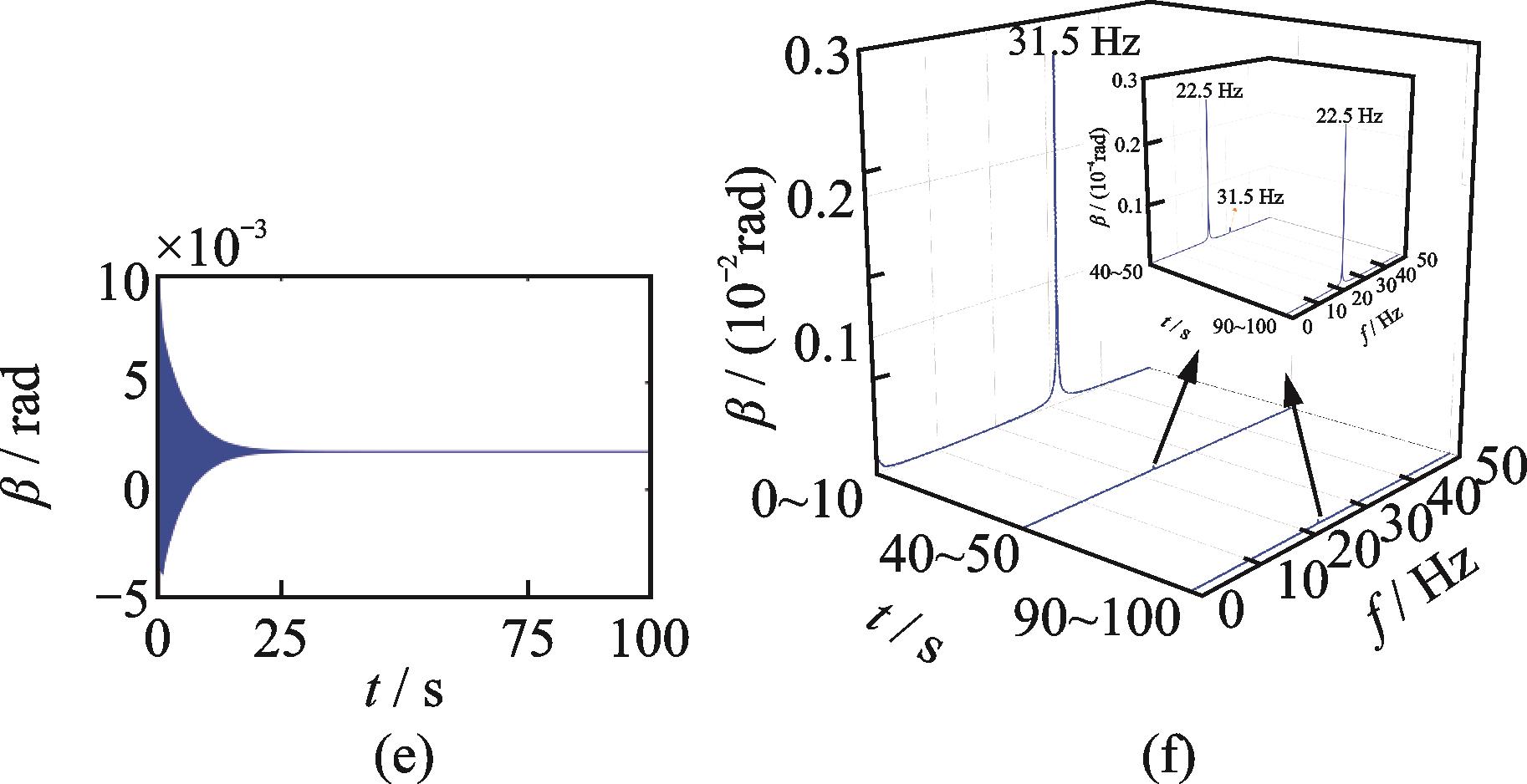

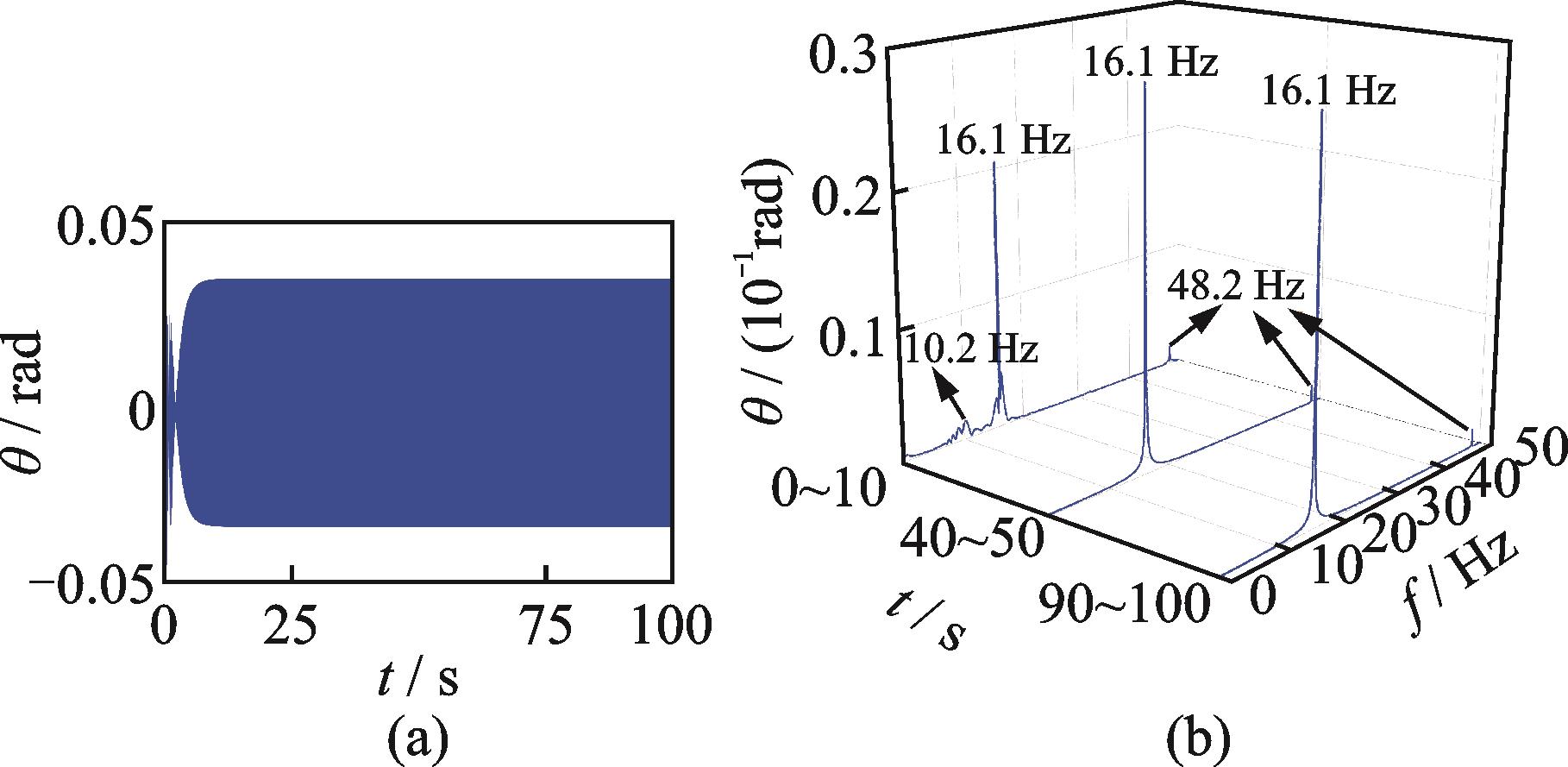

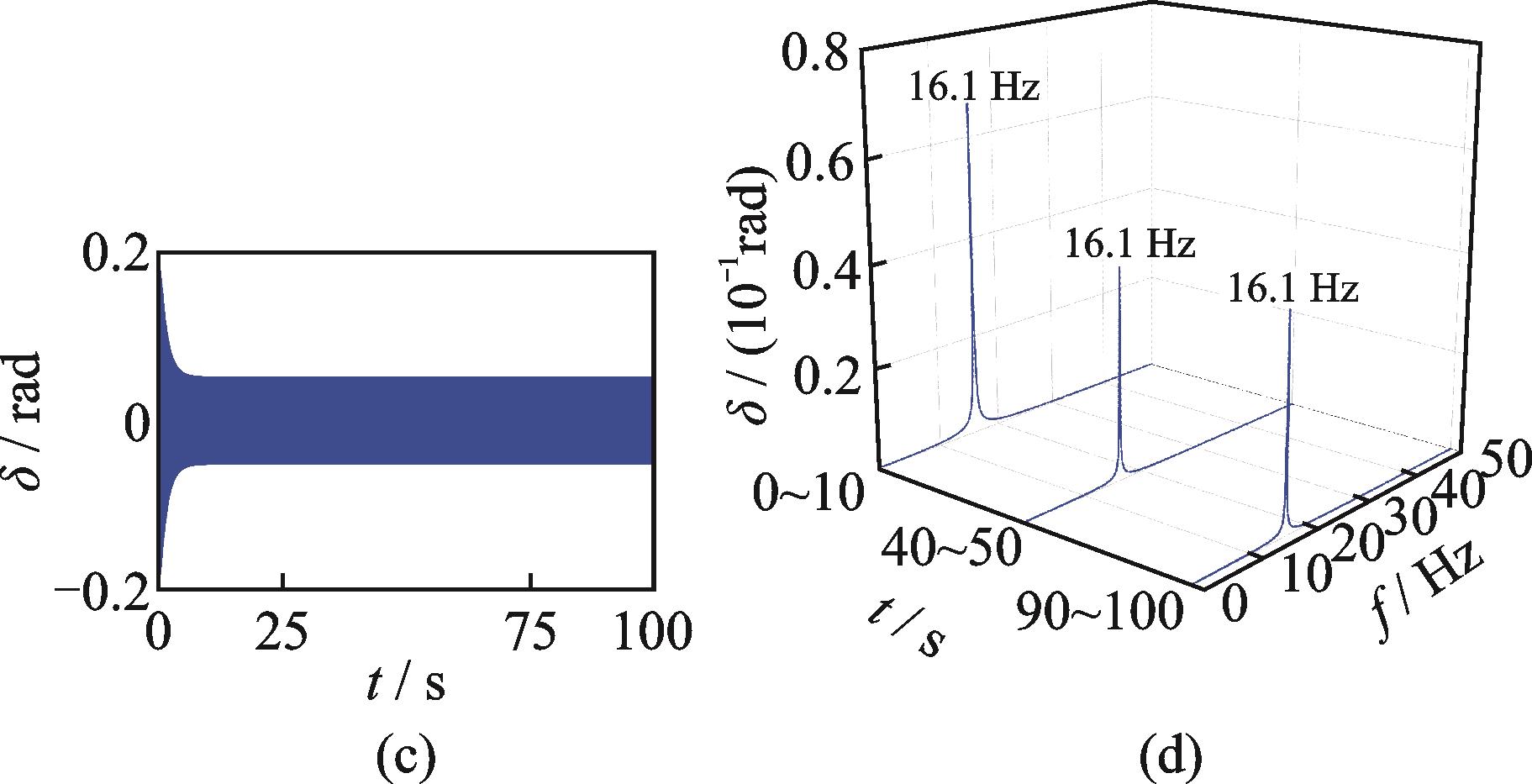

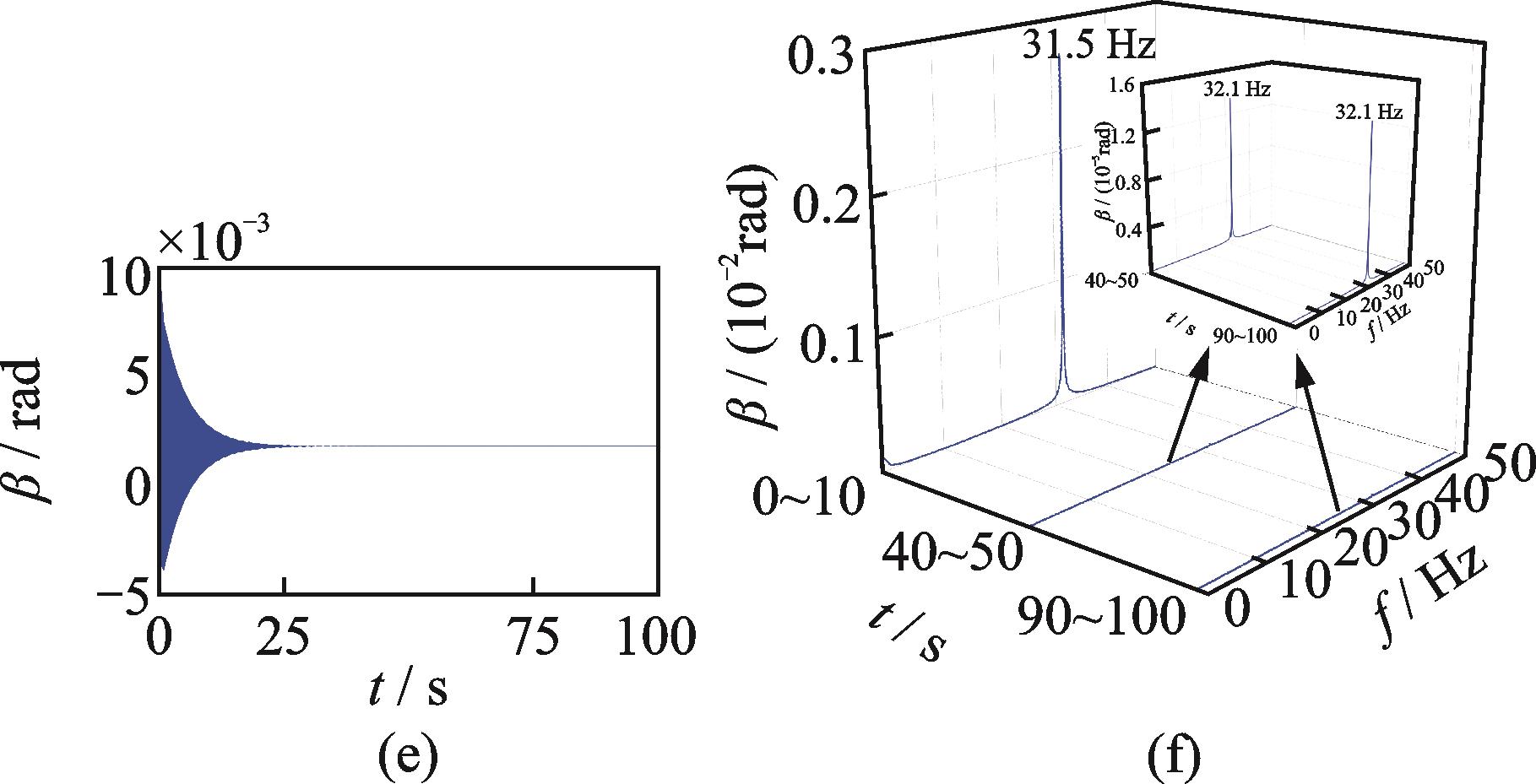

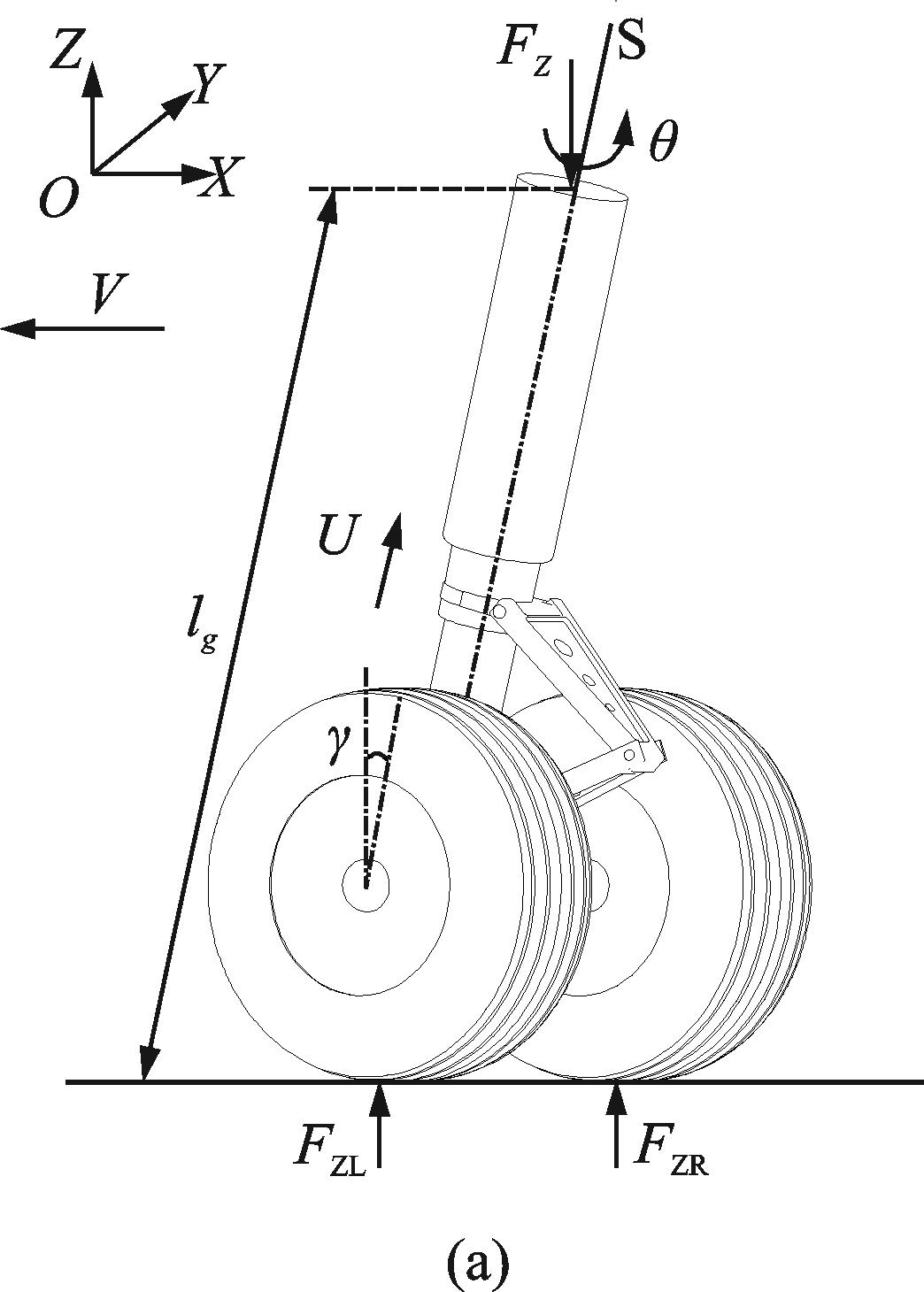

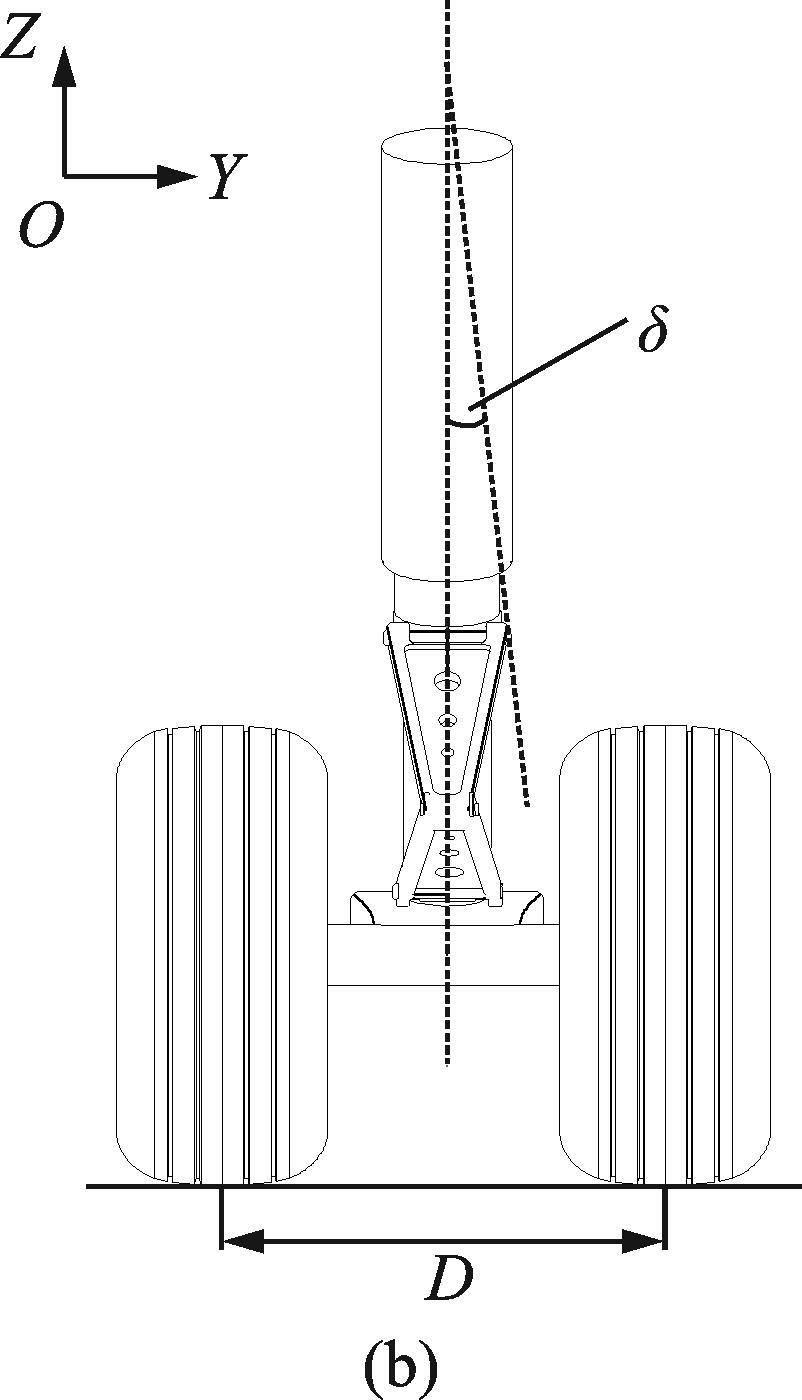

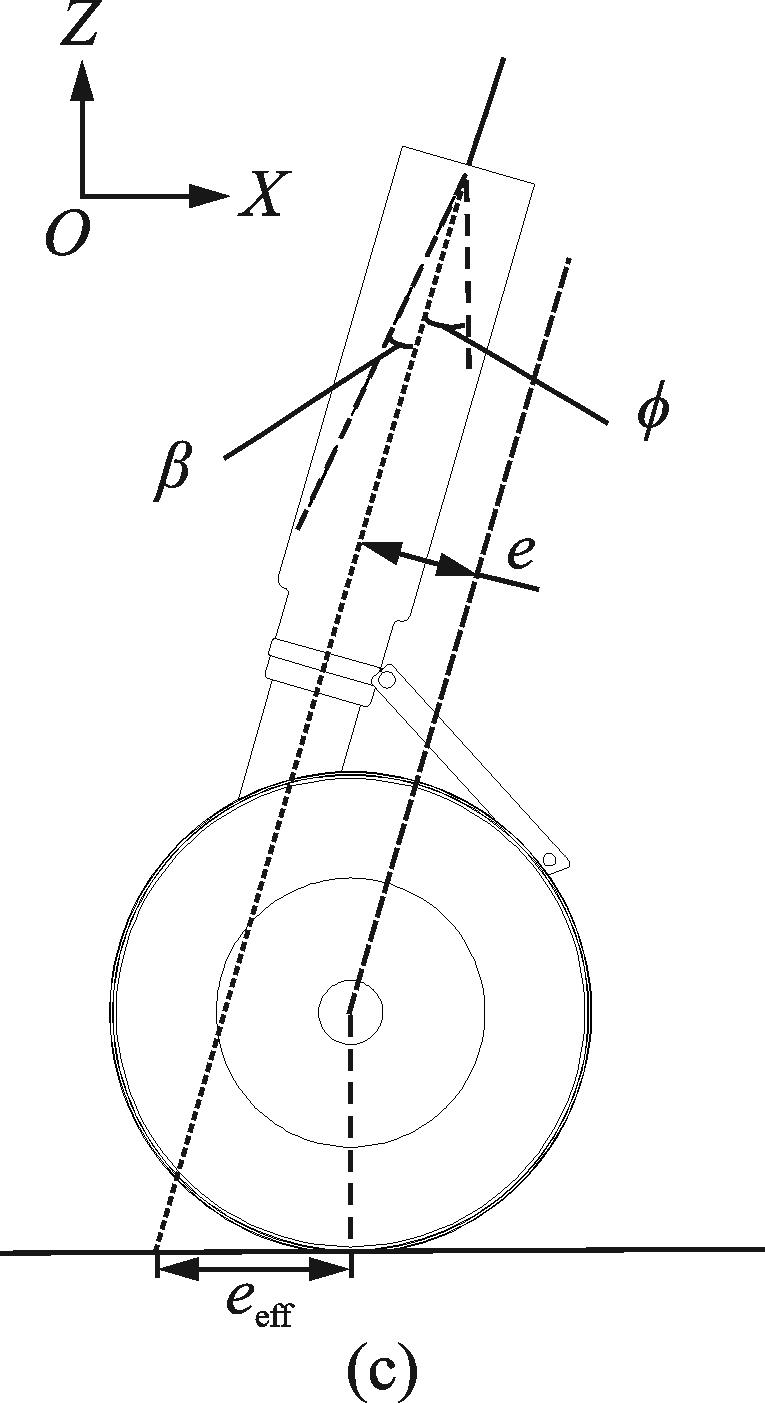

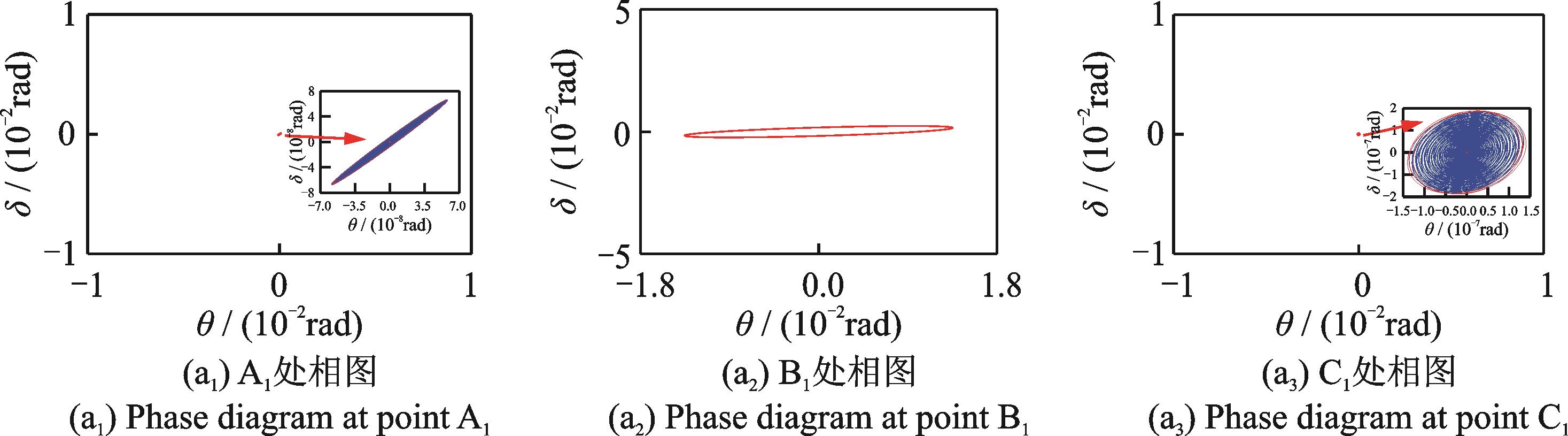

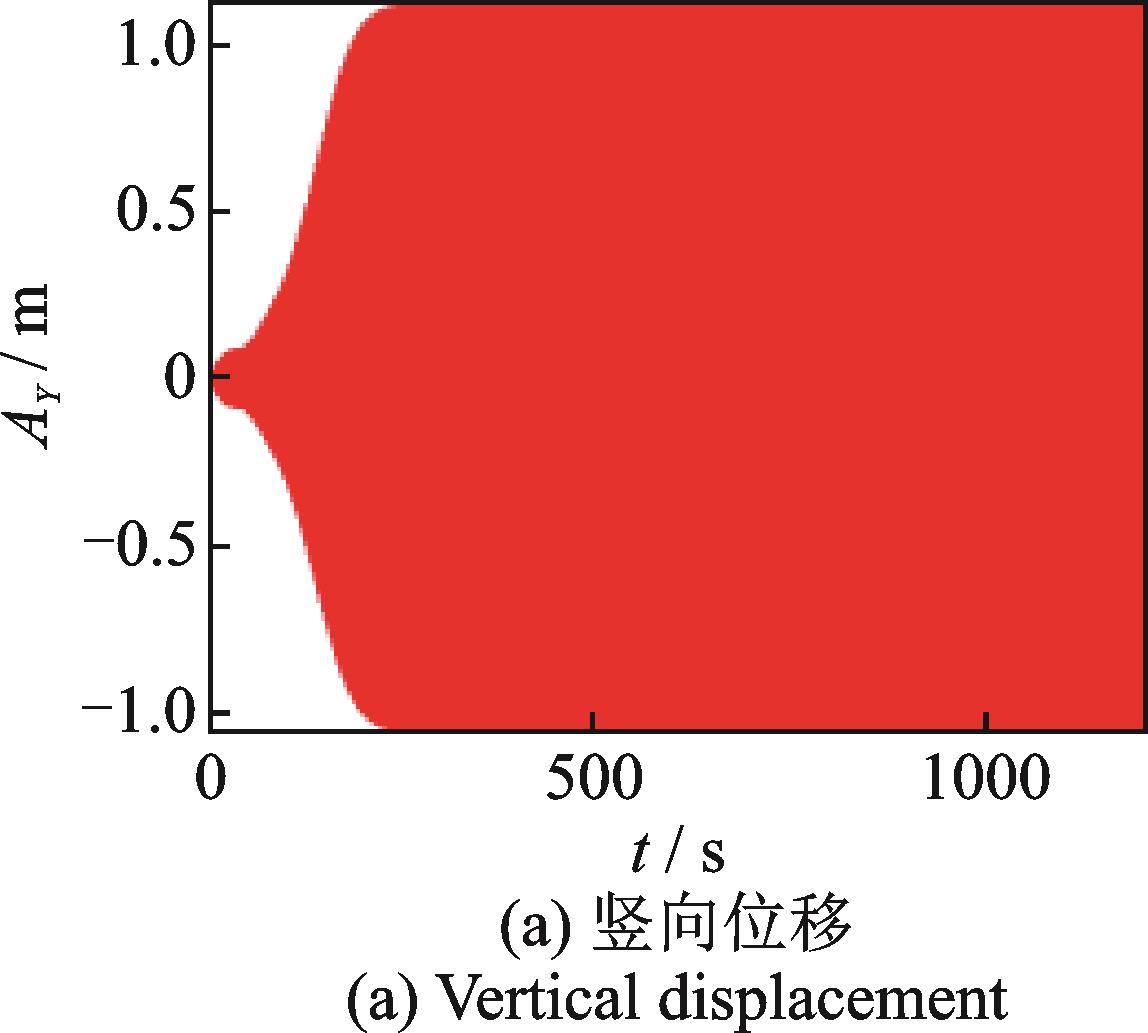

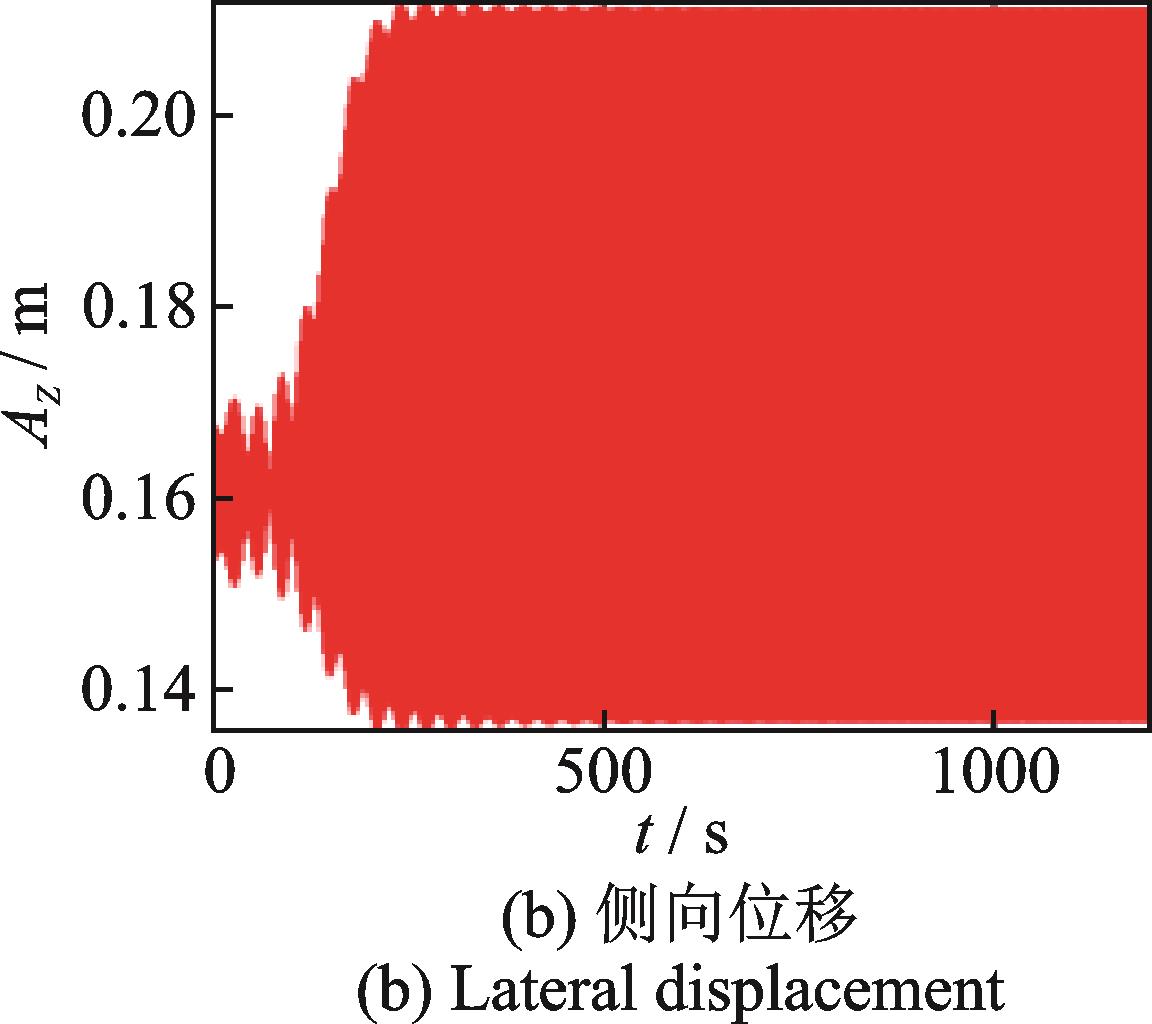

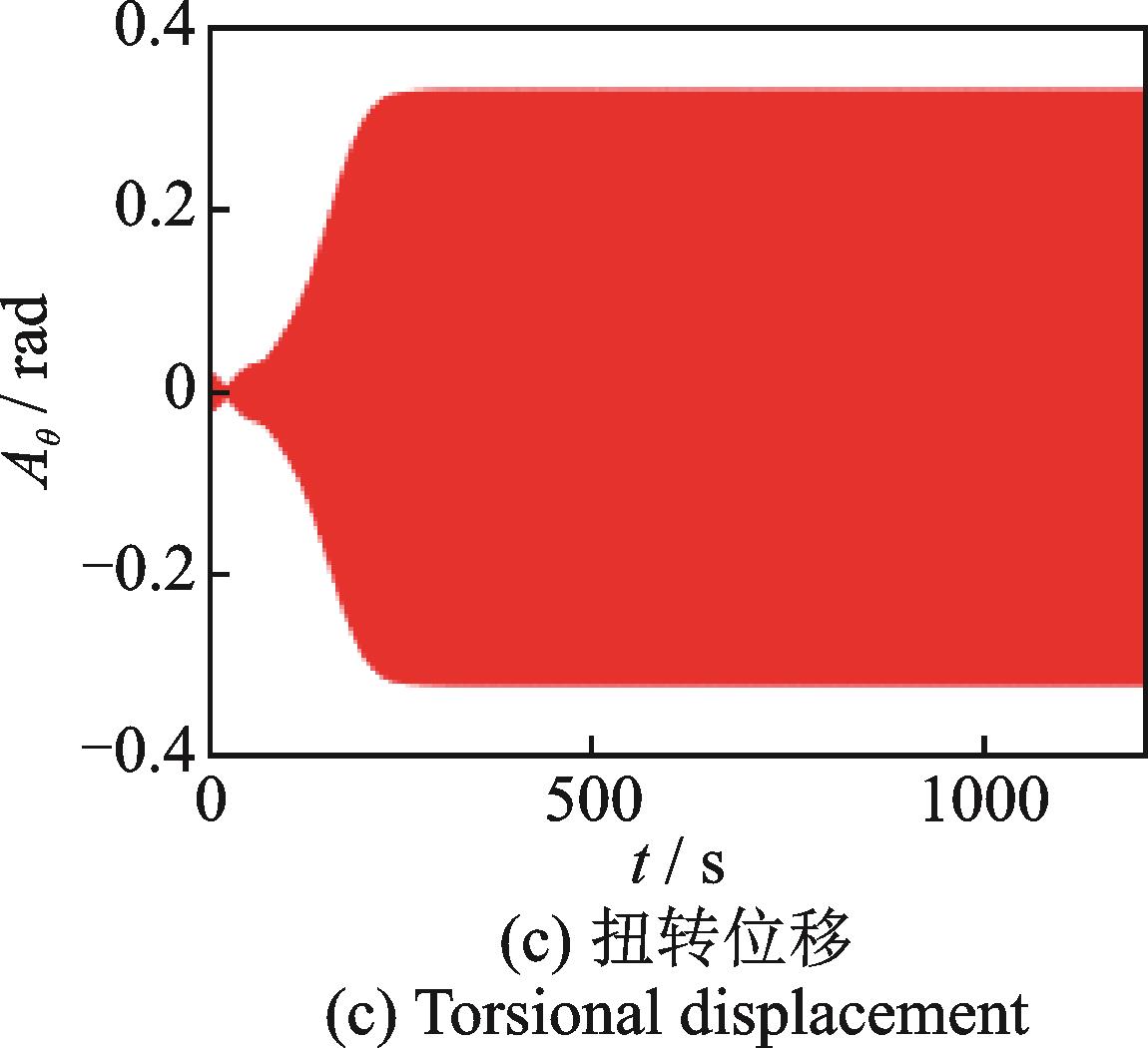

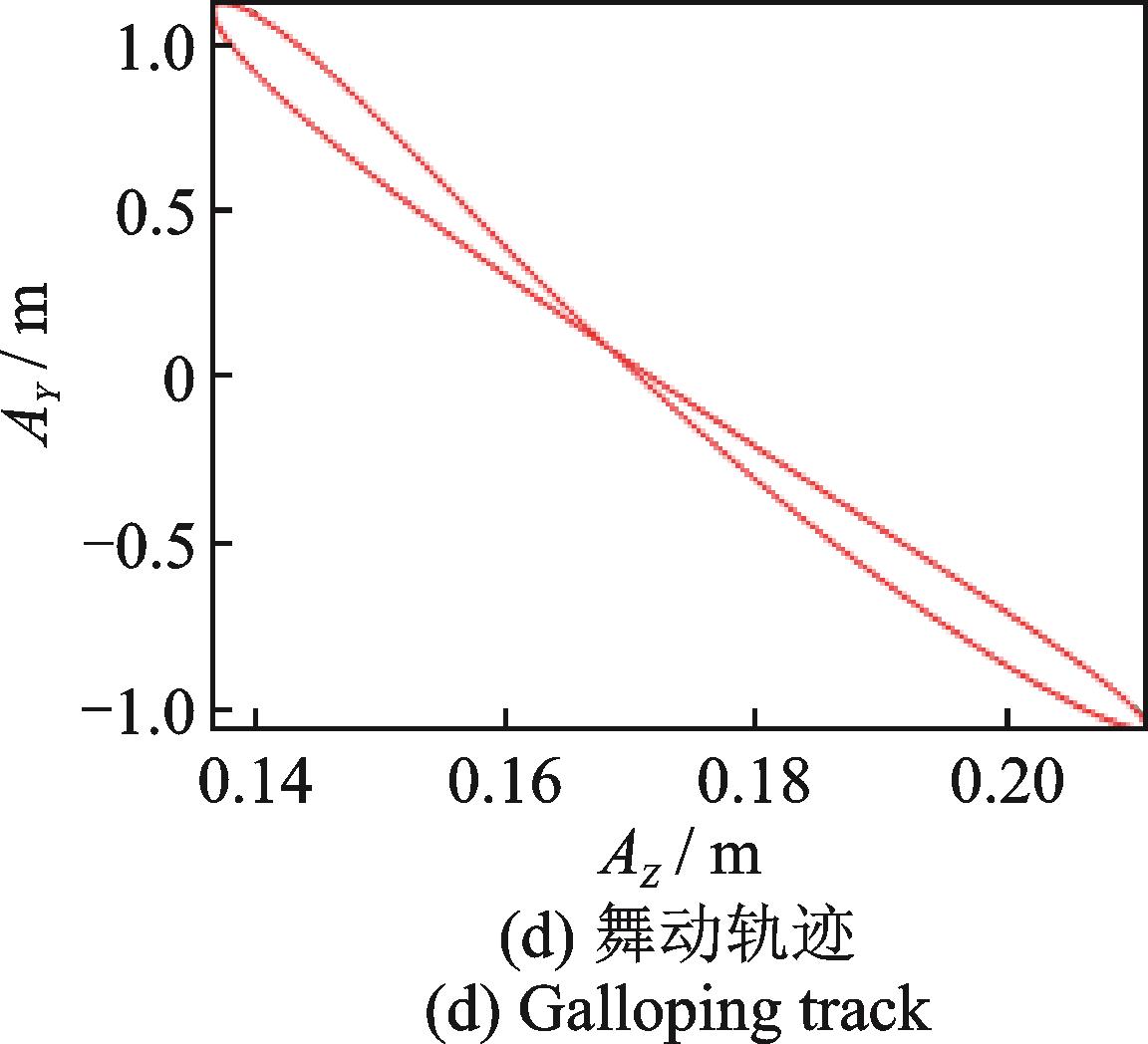

起落架支柱轴向压缩将直接导致系统刚度和转动惯量发生变化,但现有前起落架(nose landing gear,NLG)摆振模型中 大多忽略支柱轴向位移的影响。建立了考虑支柱轴向位移和纵向弯曲的六自由度双轮前起落架摆振非线性动力学模型。应 用分岔理论研究了支柱轴向位移对摆振区域的影响,并将缓冲器最大压缩行程分别与滑跑速度、垂向载荷和机轮转动惯量进 行组合,对组合参数进行双参数分岔分析。采用四阶Runge?Kutta法和快速傅里叶变换在摆振稳定区内进行时频特性计算,研 究了支柱扭转、侧向弯曲和纵向弯曲摆振自由度之间的相互作用。结果表明:在一定工况下,考虑支柱轴向位移影响后,支柱 扭转摆振和侧向摆振区域均有缩小趋势。双轮前起落架摆振双稳态区域内,当初始激励接近零平衡状态时,纵向摆振发生在2 倍扭转振动固有频率附近;而当初始激励远离零平衡状态时,纵向摆振发生在2倍侧向振动固有频率附近。

起落架支柱轴向压缩将直接导致系统刚度和转动惯量发生变化,但现有前起落架(nose landing gear,NLG)摆振模型中 大多忽略支柱轴向位移的影响。建立了考虑支柱轴向位移和纵向弯曲的六自由度双轮前起落架摆振非线性动力学模型。应 用分岔理论研究了支柱轴向位移对摆振区域的影响,并将缓冲器最大压缩行程分别与滑跑速度、垂向载荷和机轮转动惯量进 行组合,对组合参数进行双参数分岔分析。采用四阶Runge?Kutta法和快速傅里叶变换在摆振稳定区内进行时频特性计算,研 究了支柱扭转、侧向弯曲和纵向弯曲摆振自由度之间的相互作用。结果表明:在一定工况下,考虑支柱轴向位移影响后,支柱 扭转摆振和侧向摆振区域均有缩小趋势。双轮前起落架摆振双稳态区域内,当初始激励接近零平衡状态时,纵向摆振发生在2 倍扭转振动固有频率附近;而当初始激励远离零平衡状态时,纵向摆振发生在2倍侧向振动固有频率附近。

2025,38(3):529-538, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004?4523.2025.03.009

摘要:

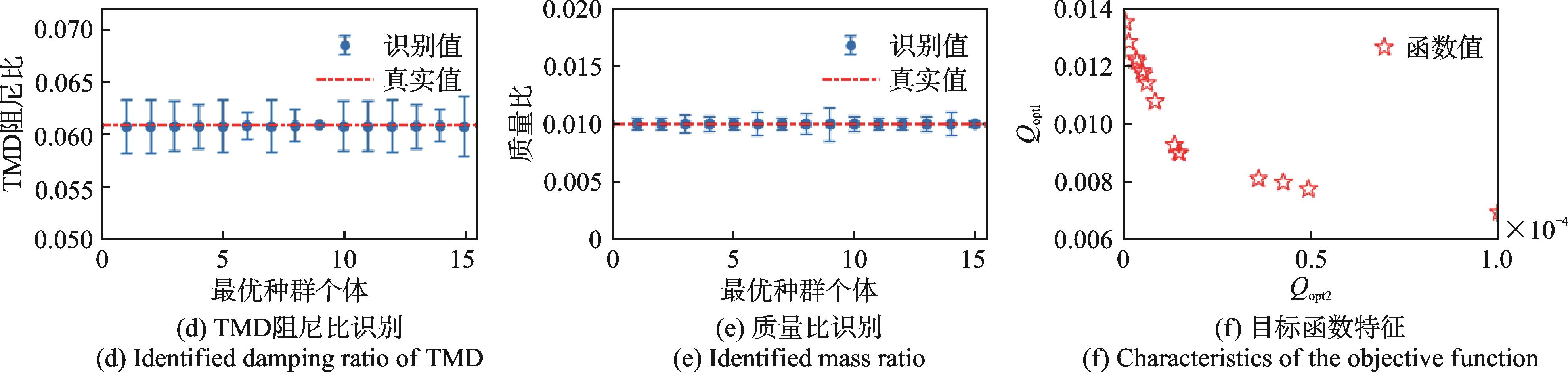

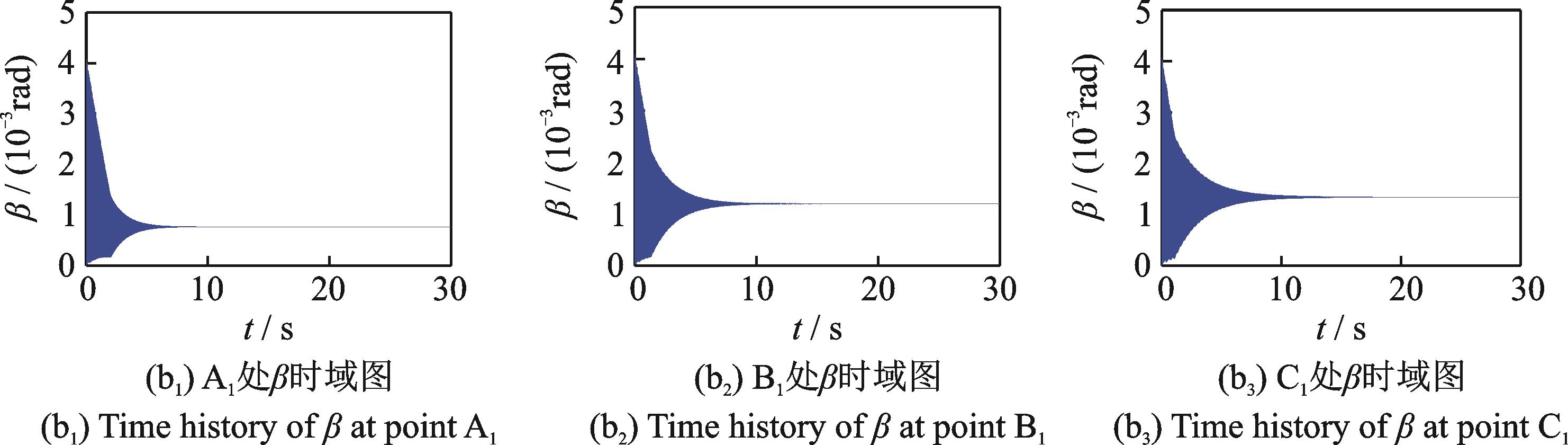

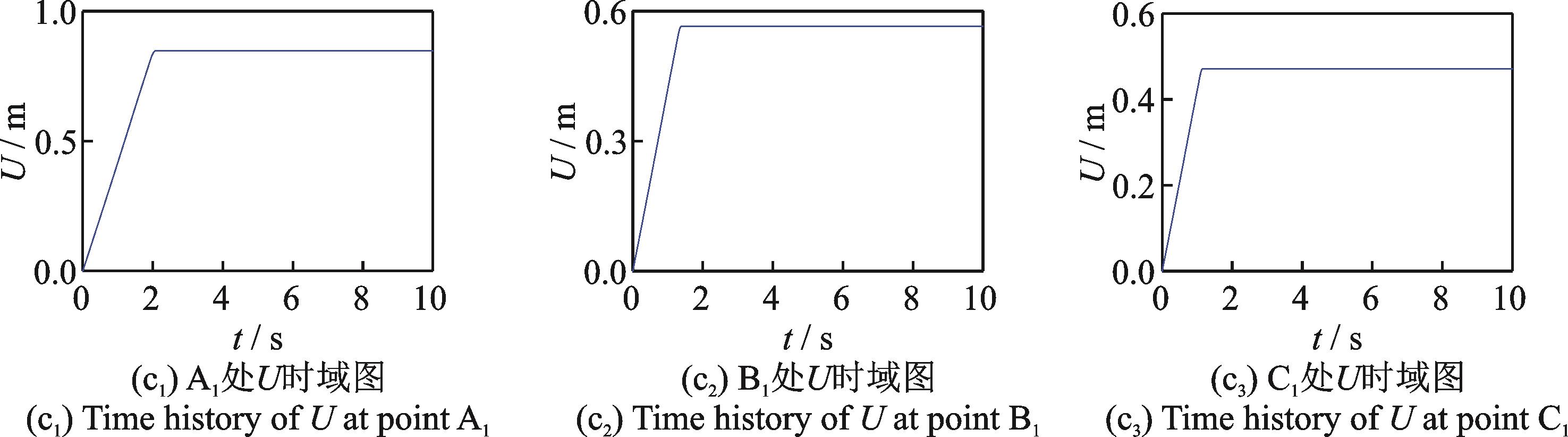

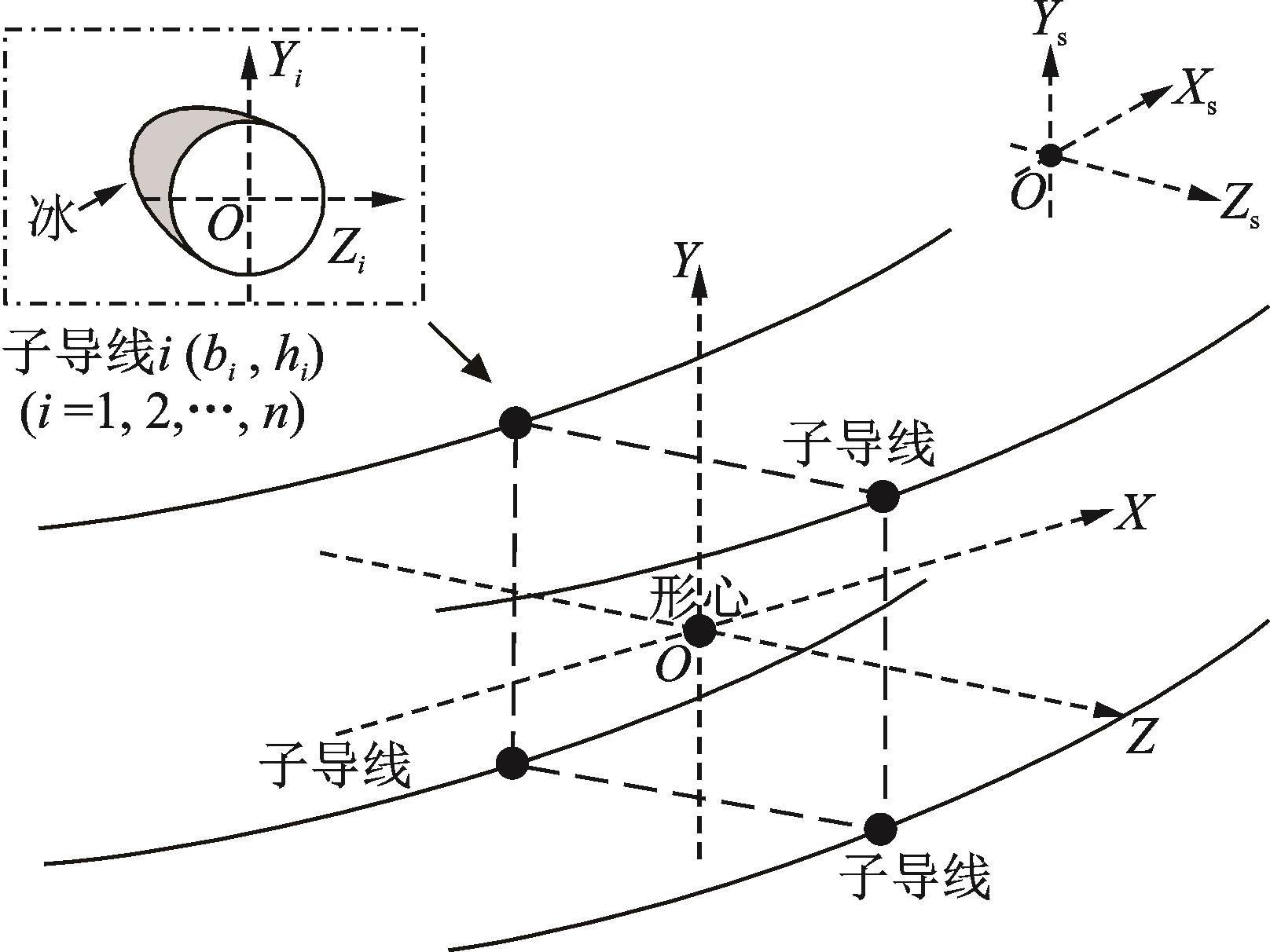

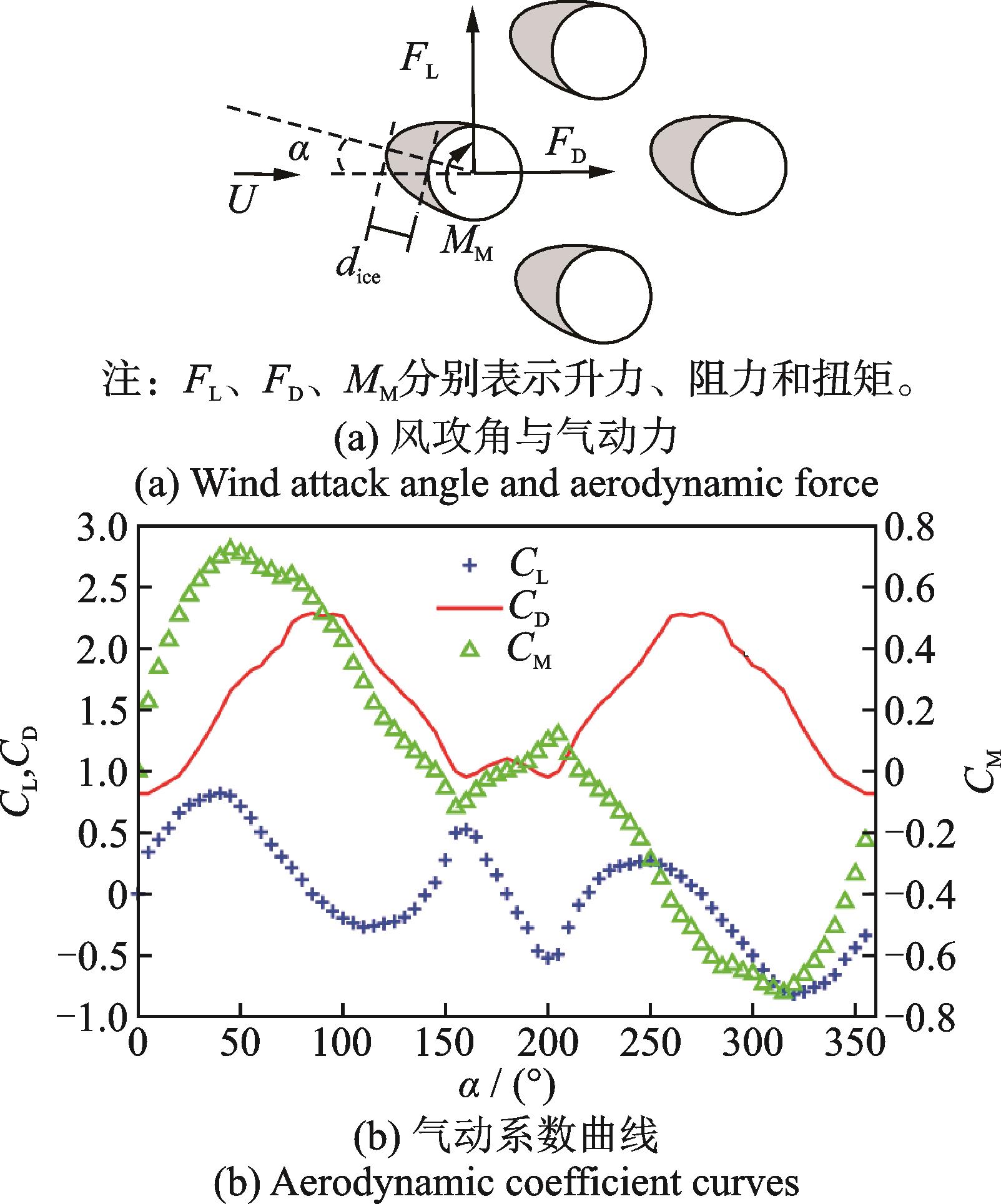

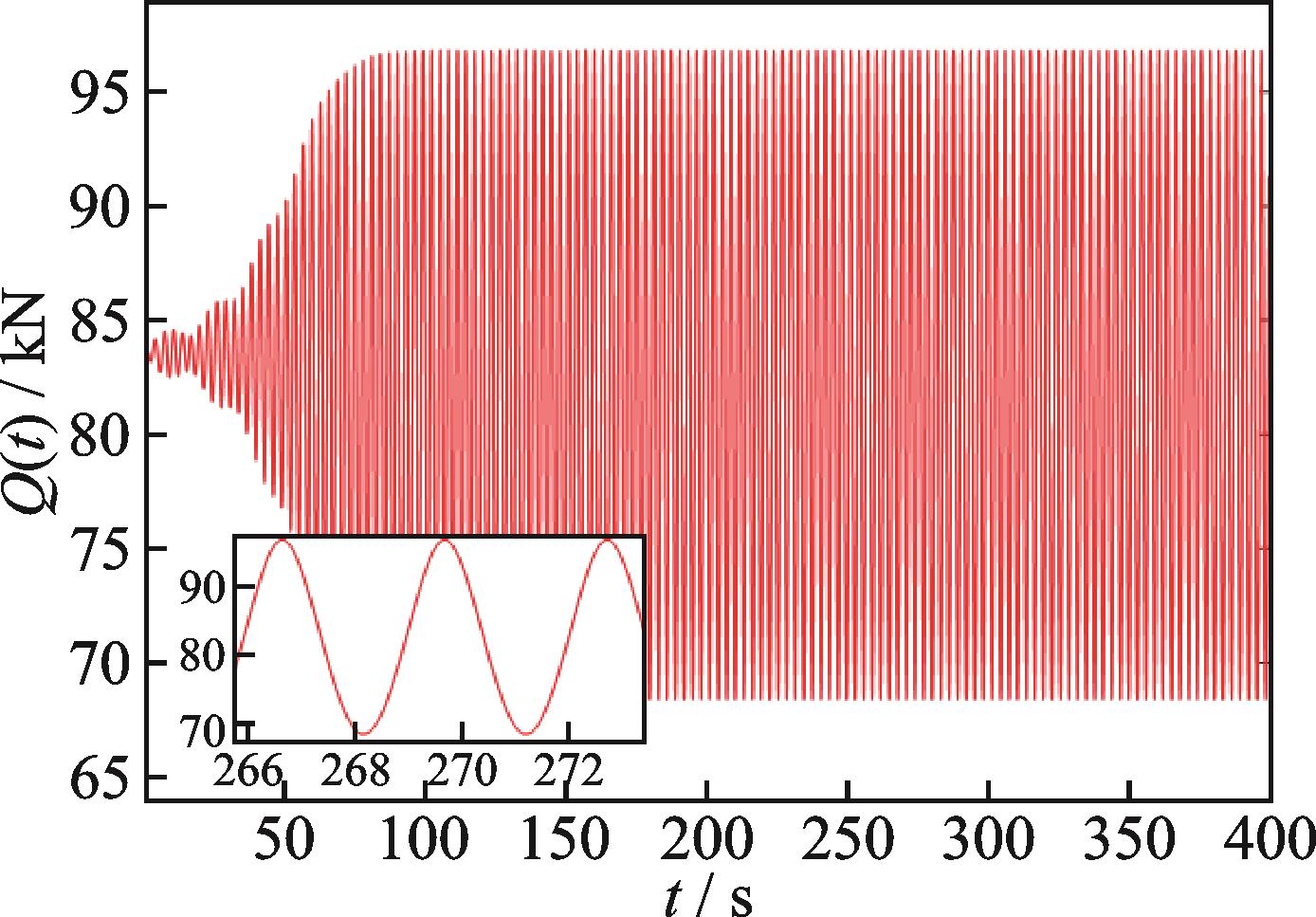

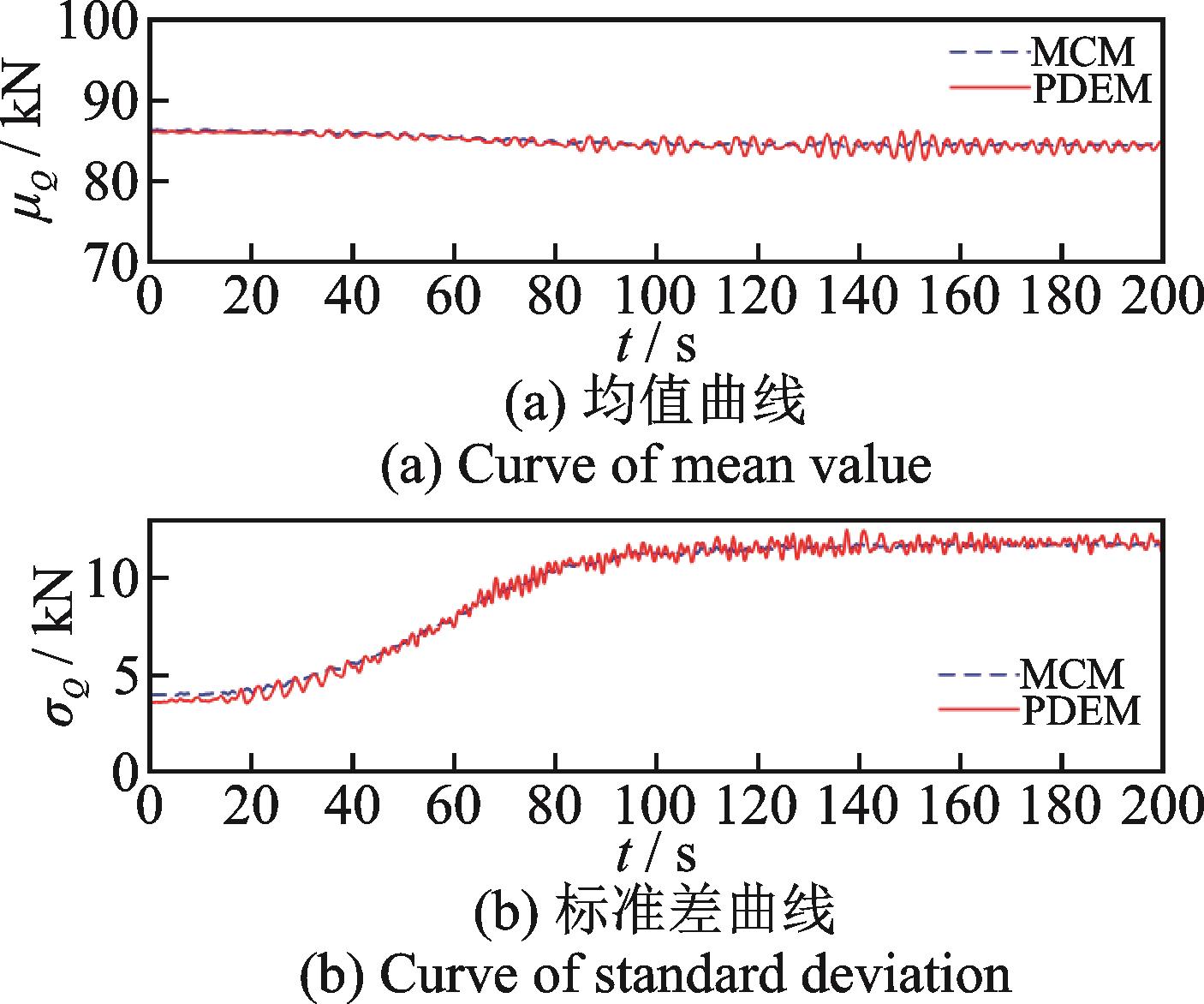

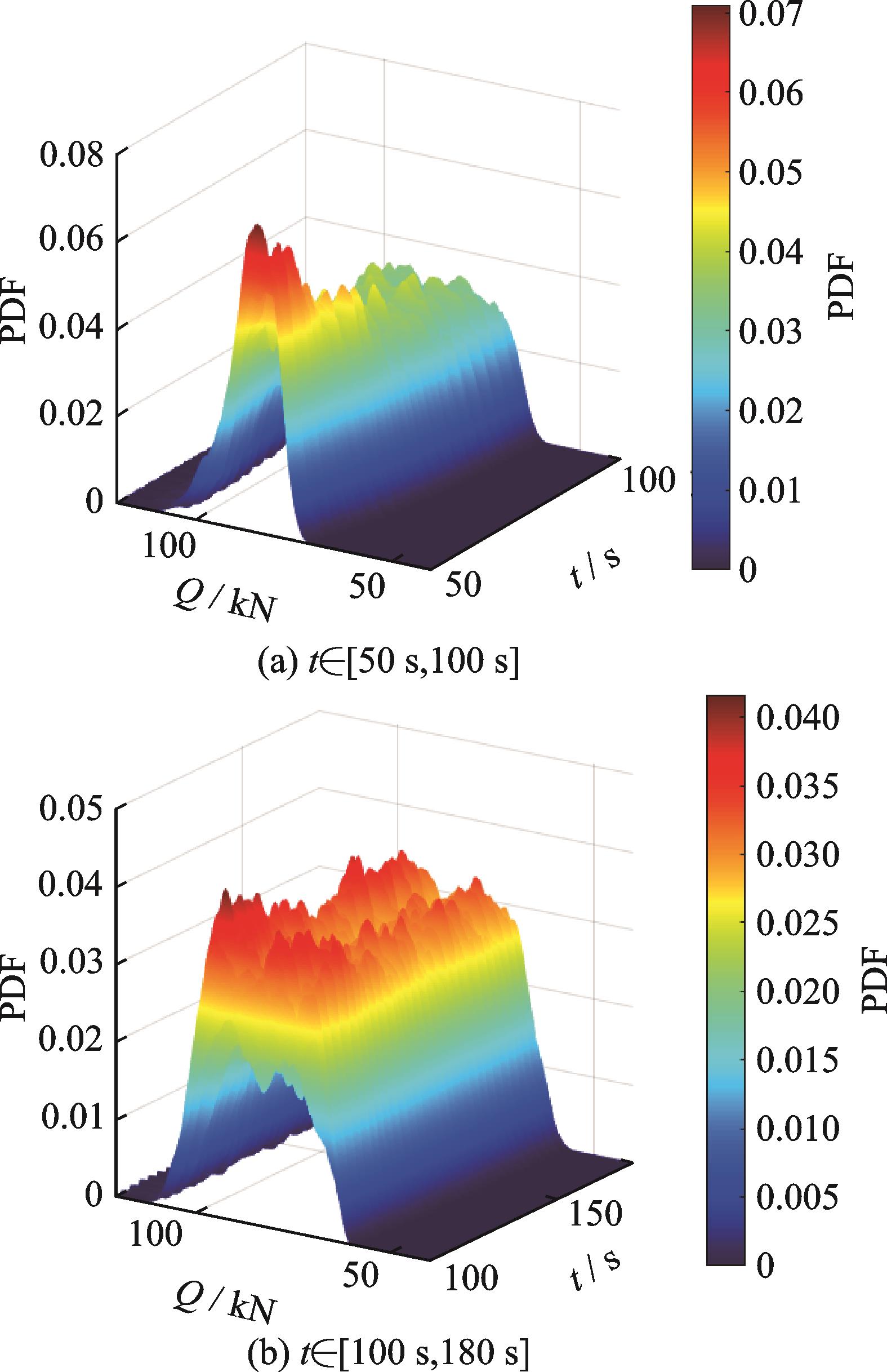

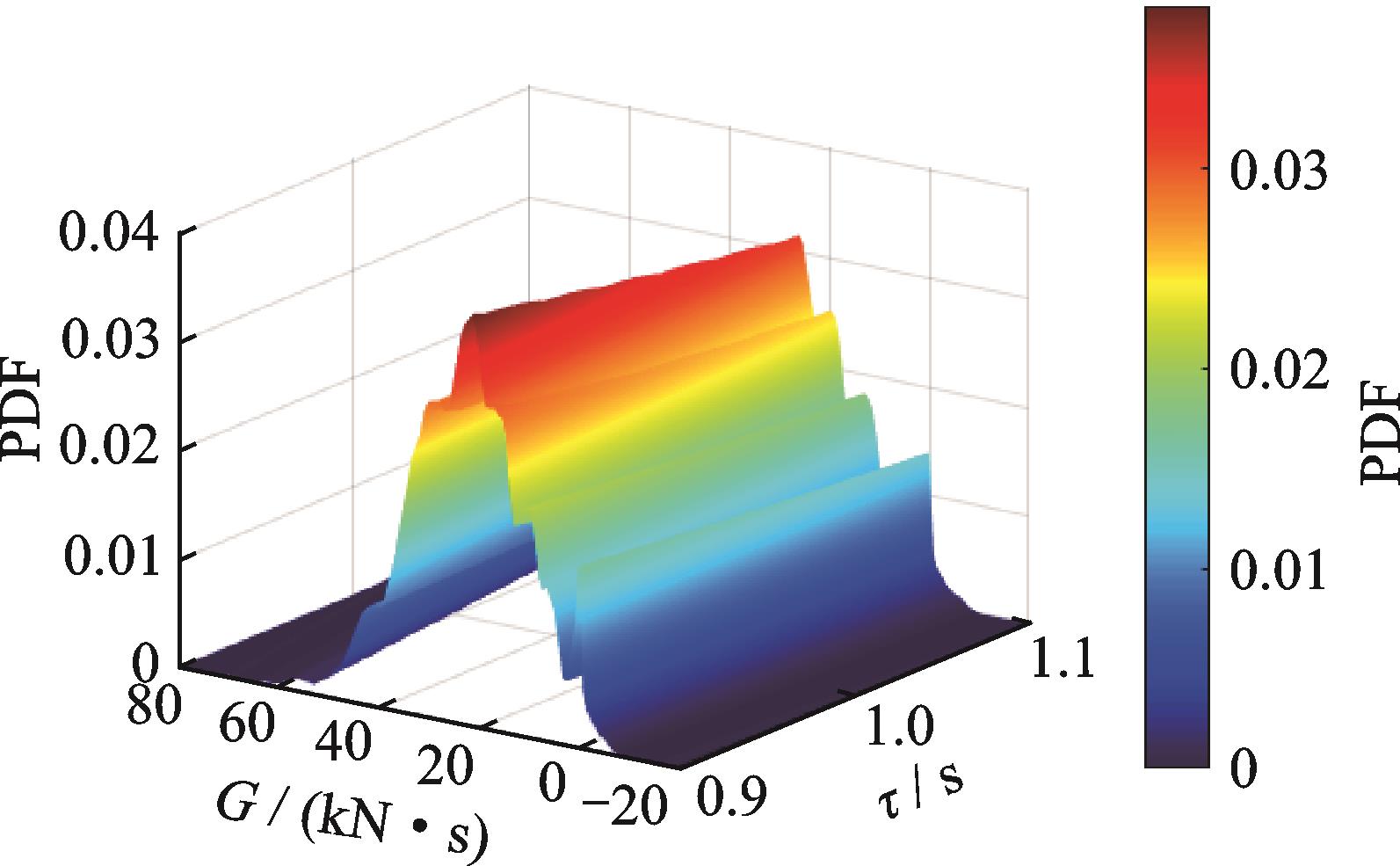

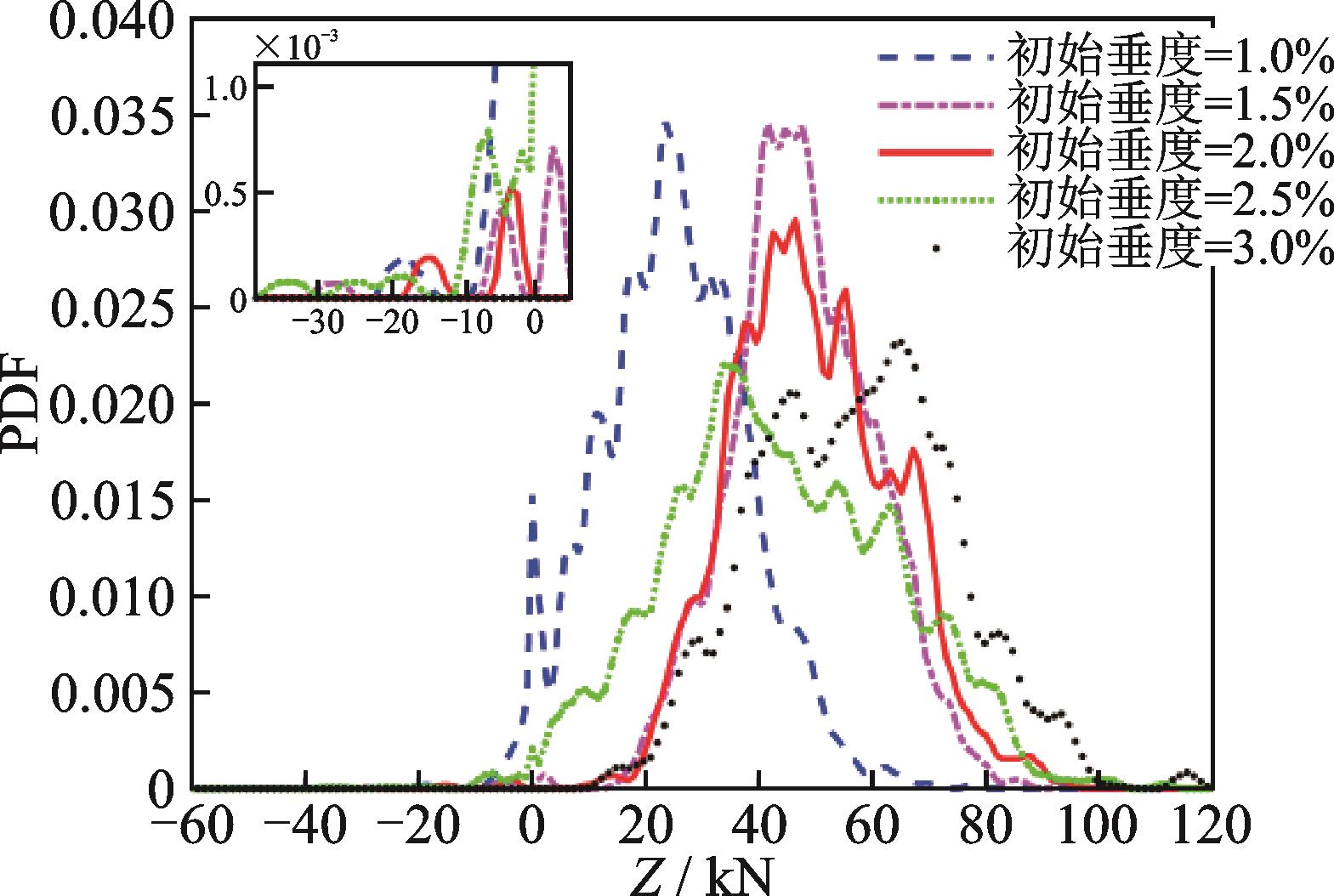

结合有限元模型与概率密度演化法,建立了针对覆冰多分裂输电线舞动的动态张力随机分析方法;通过等价极值分布法 构建了覆冰多分裂导线舞动的拉断破坏失效准则,进而发展了一种覆冰多分裂输电导线舞动可靠度评估框架;对某单跨覆冰 四分裂输电导线进行随机动力响应分析与可靠度评估。算例分析表明:本文方法可高效地分析该跨覆冰输电导线舞动的随机 动态张力,导线进入稳定舞动阶段后随机动态张力受多模态共同影响;导线舞动时的拉断破坏可靠概率不会随着初始垂度的 增加而单调增加;初始风攻角对导线舞动时的拉断破坏可靠概率影响显著,初始风攻角为20°~60°时该跨导线可靠概率较低。

结合有限元模型与概率密度演化法,建立了针对覆冰多分裂输电线舞动的动态张力随机分析方法;通过等价极值分布法 构建了覆冰多分裂导线舞动的拉断破坏失效准则,进而发展了一种覆冰多分裂输电导线舞动可靠度评估框架;对某单跨覆冰 四分裂输电导线进行随机动力响应分析与可靠度评估。算例分析表明:本文方法可高效地分析该跨覆冰输电导线舞动的随机 动态张力,导线进入稳定舞动阶段后随机动态张力受多模态共同影响;导线舞动时的拉断破坏可靠概率不会随着初始垂度的 增加而单调增加;初始风攻角对导线舞动时的拉断破坏可靠概率影响显著,初始风攻角为20°~60°时该跨导线可靠概率较低。

2025,38(3):539-549, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.010

摘要:

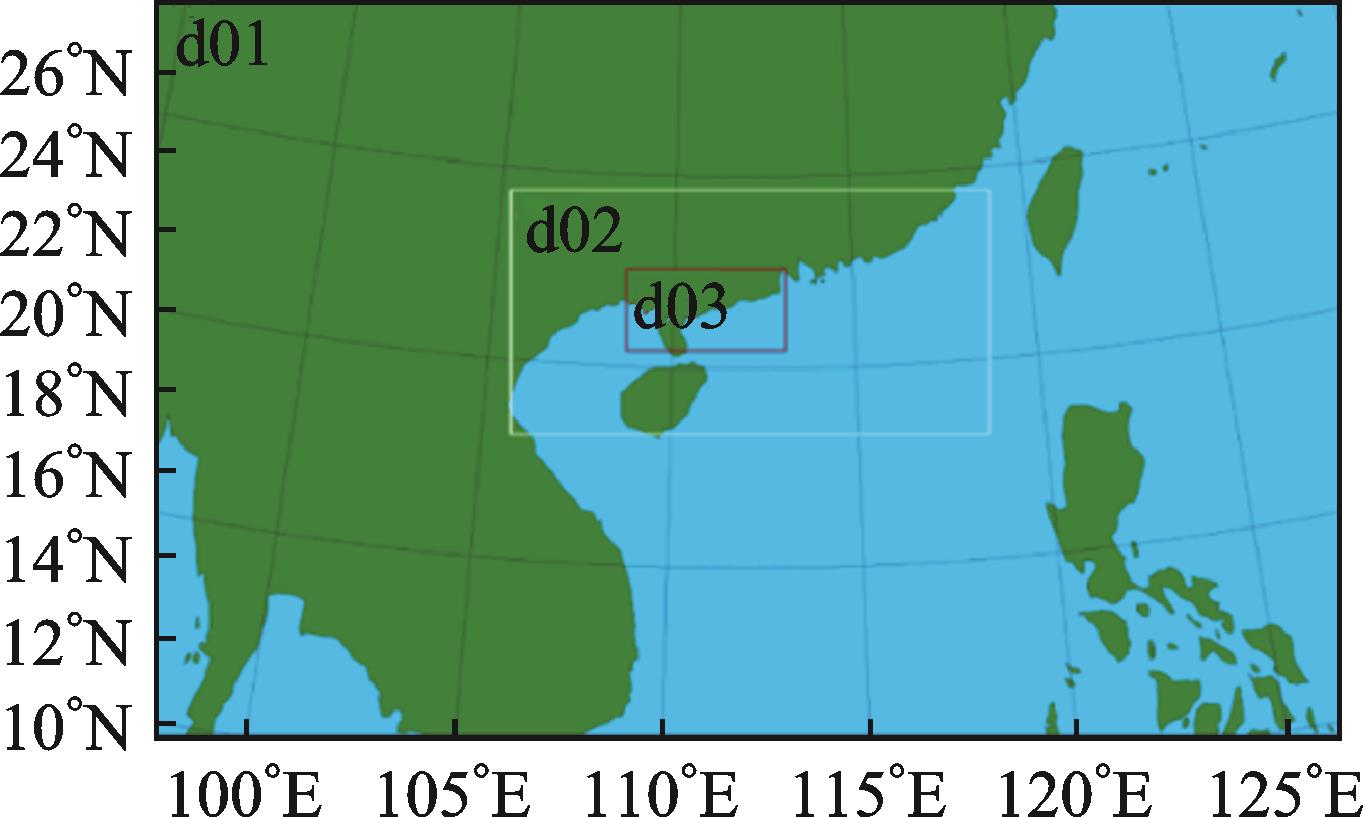

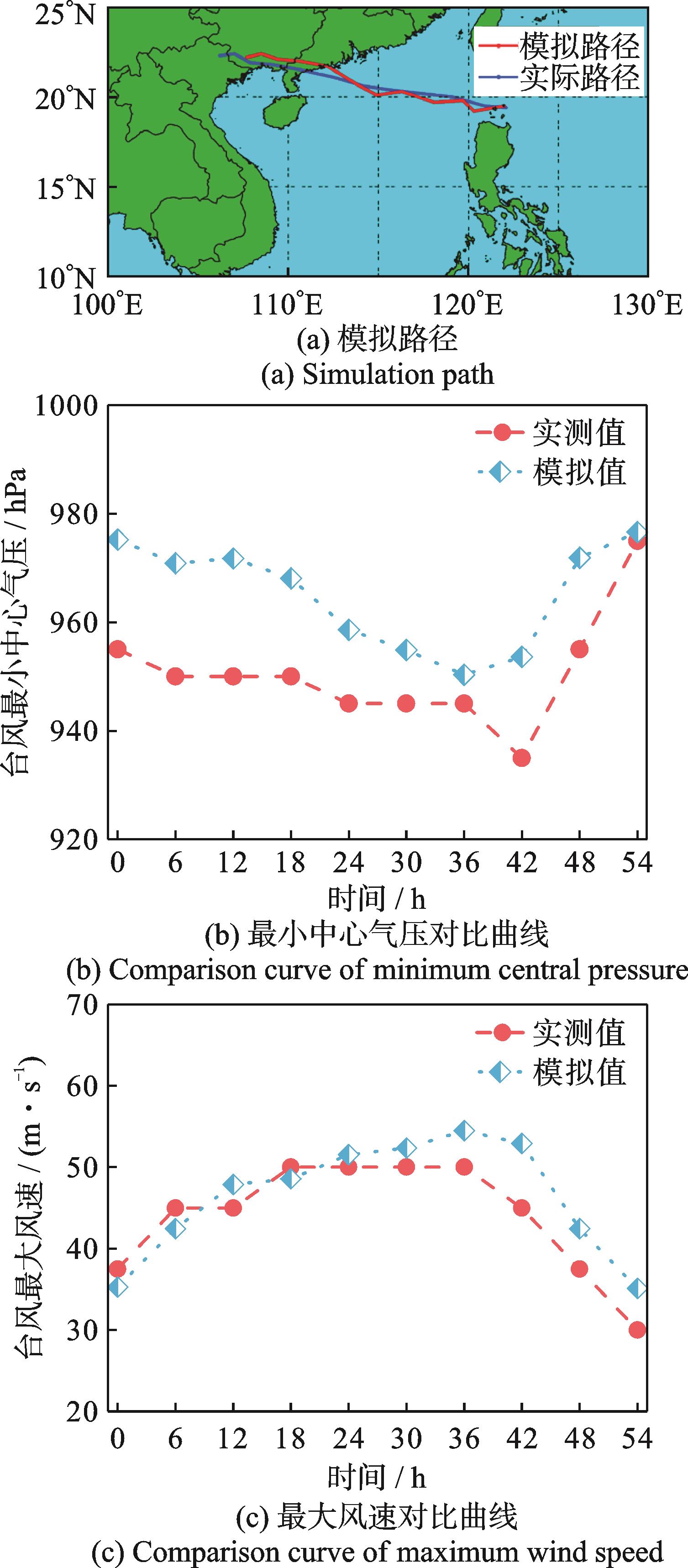

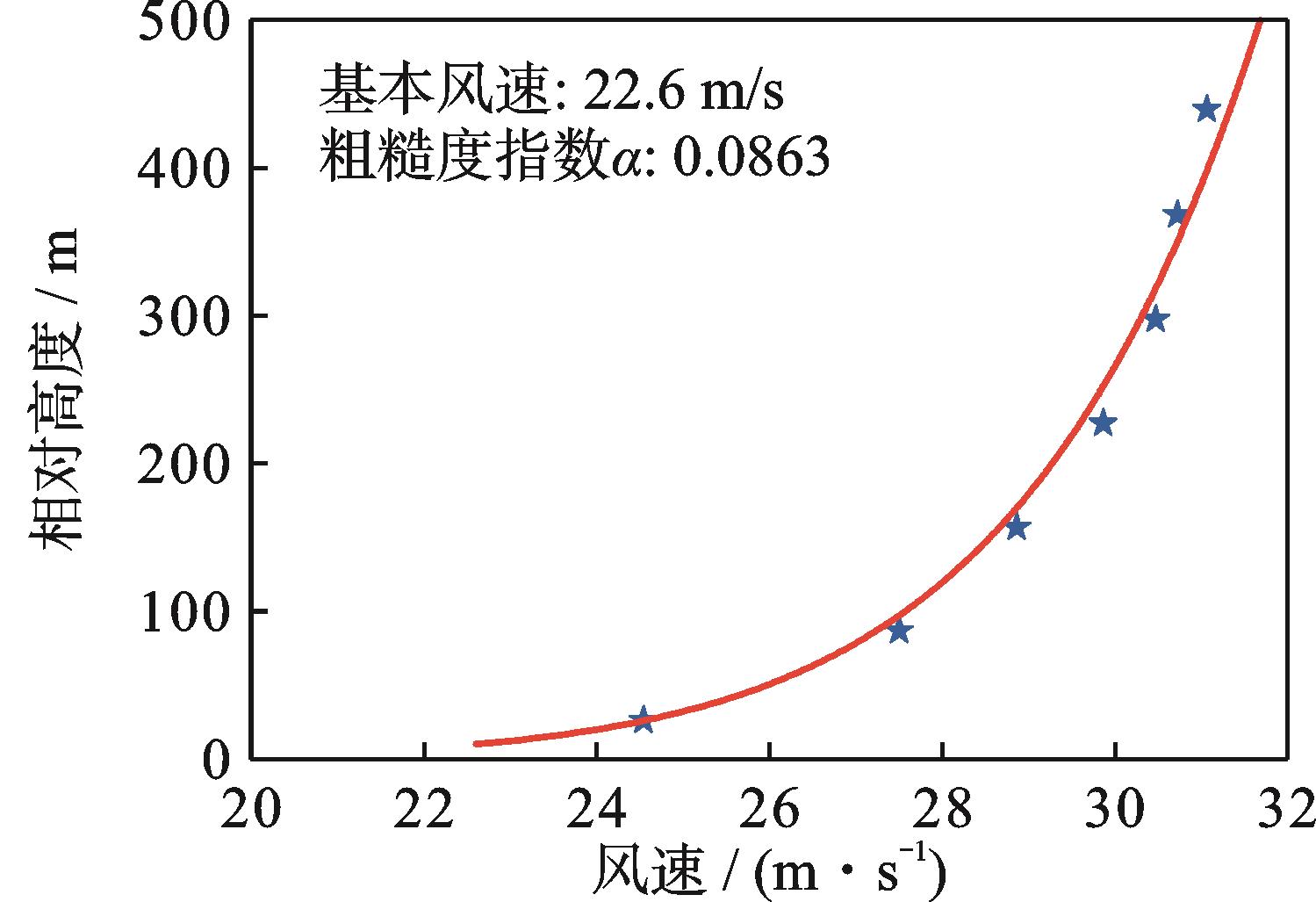

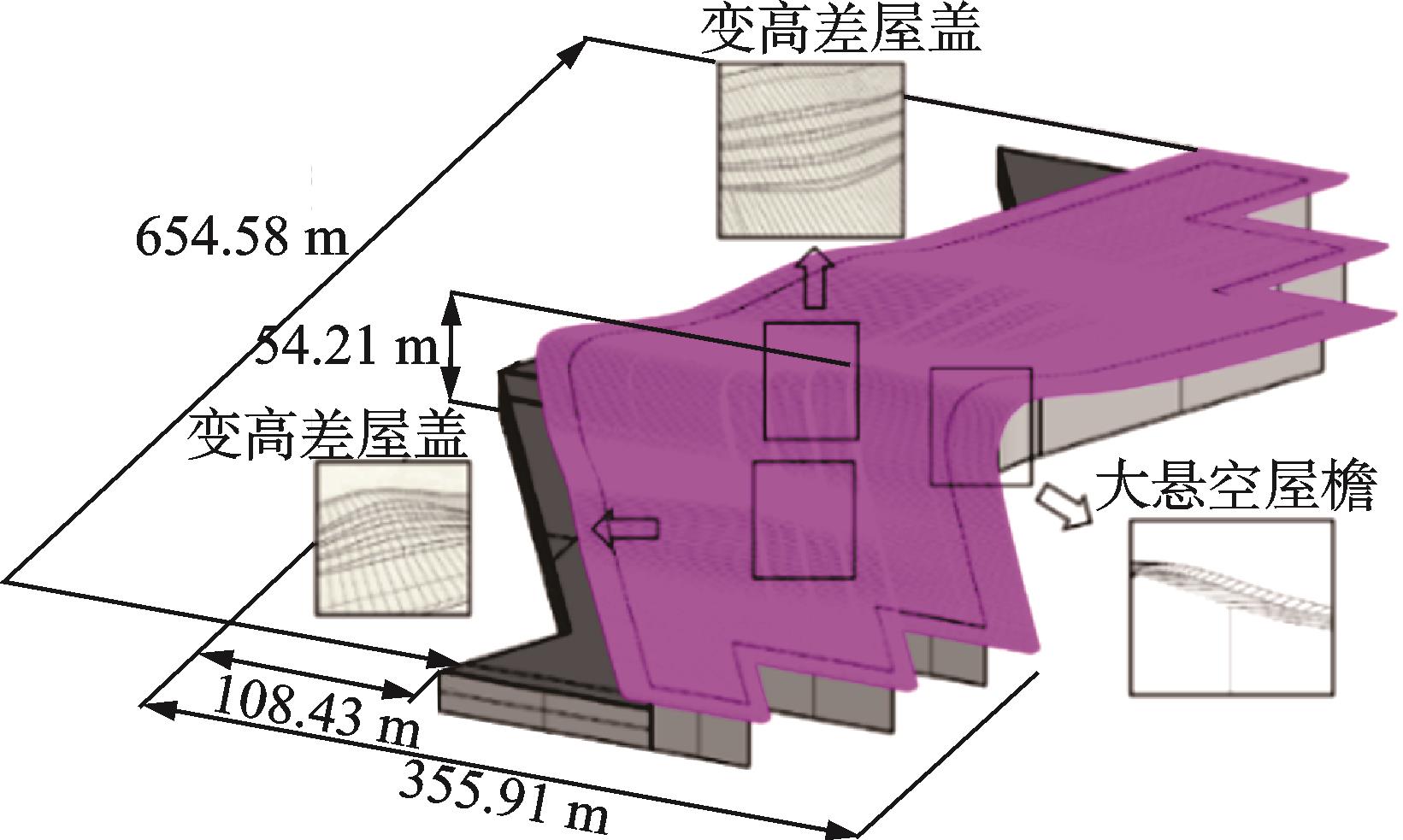

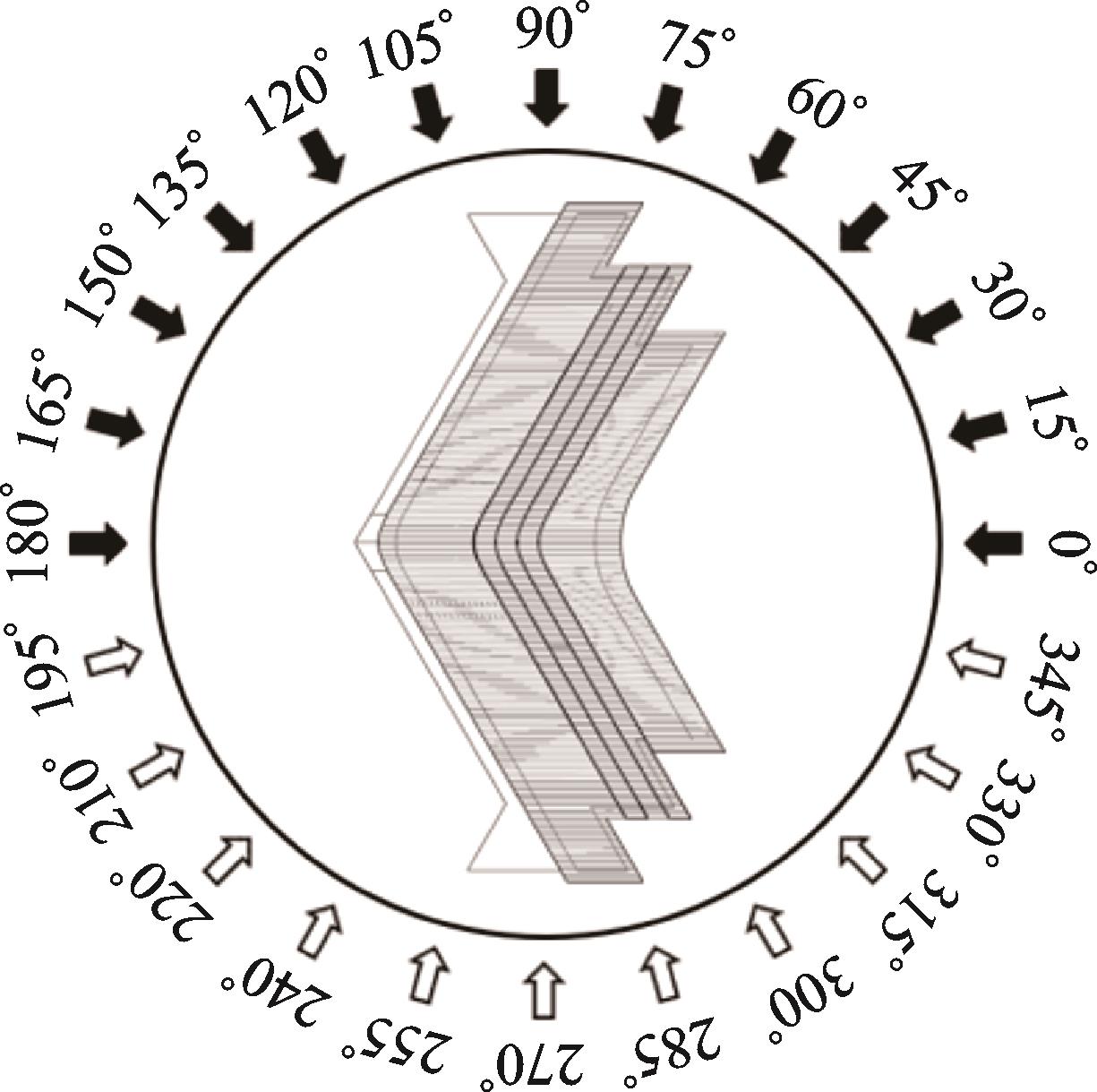

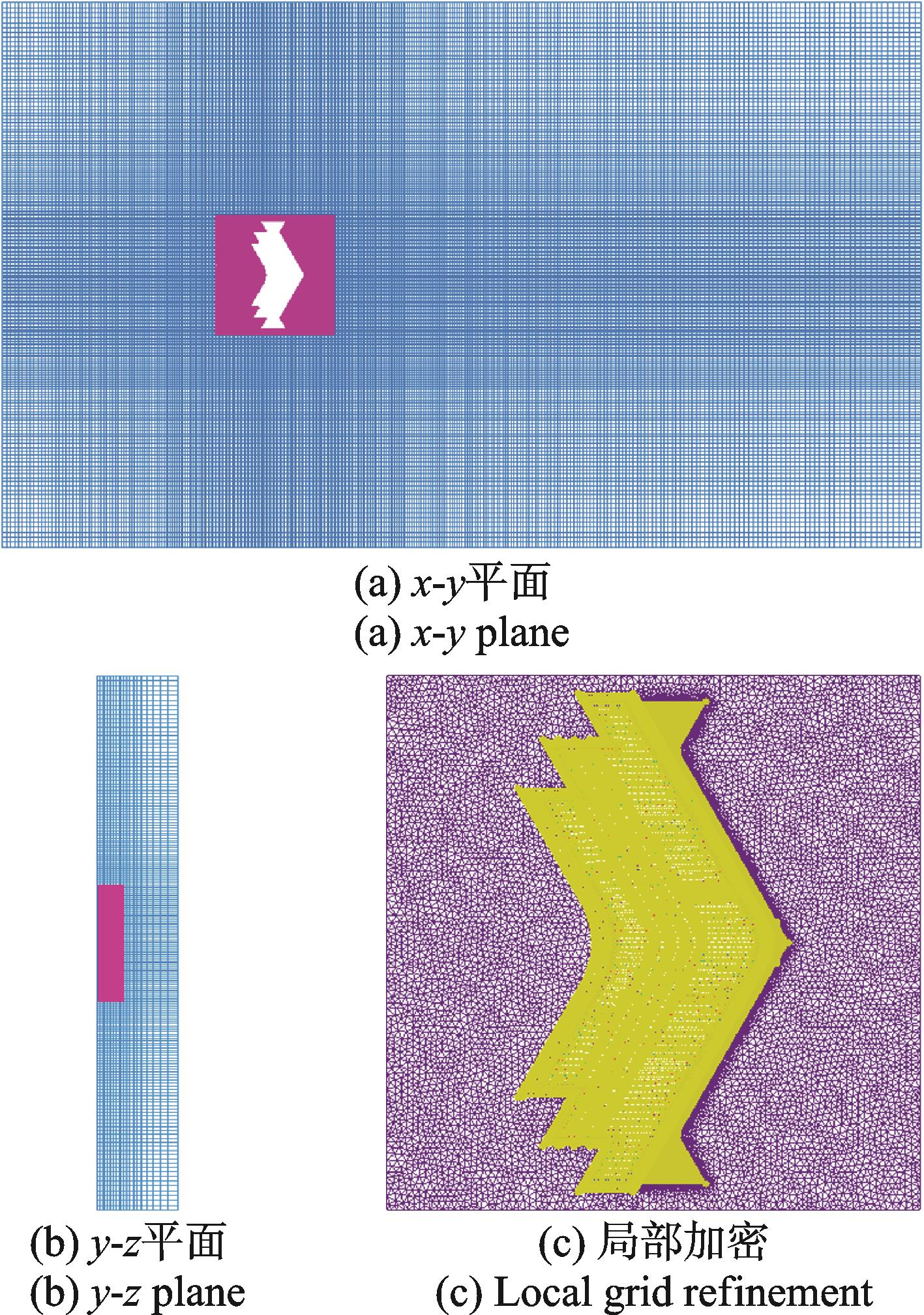

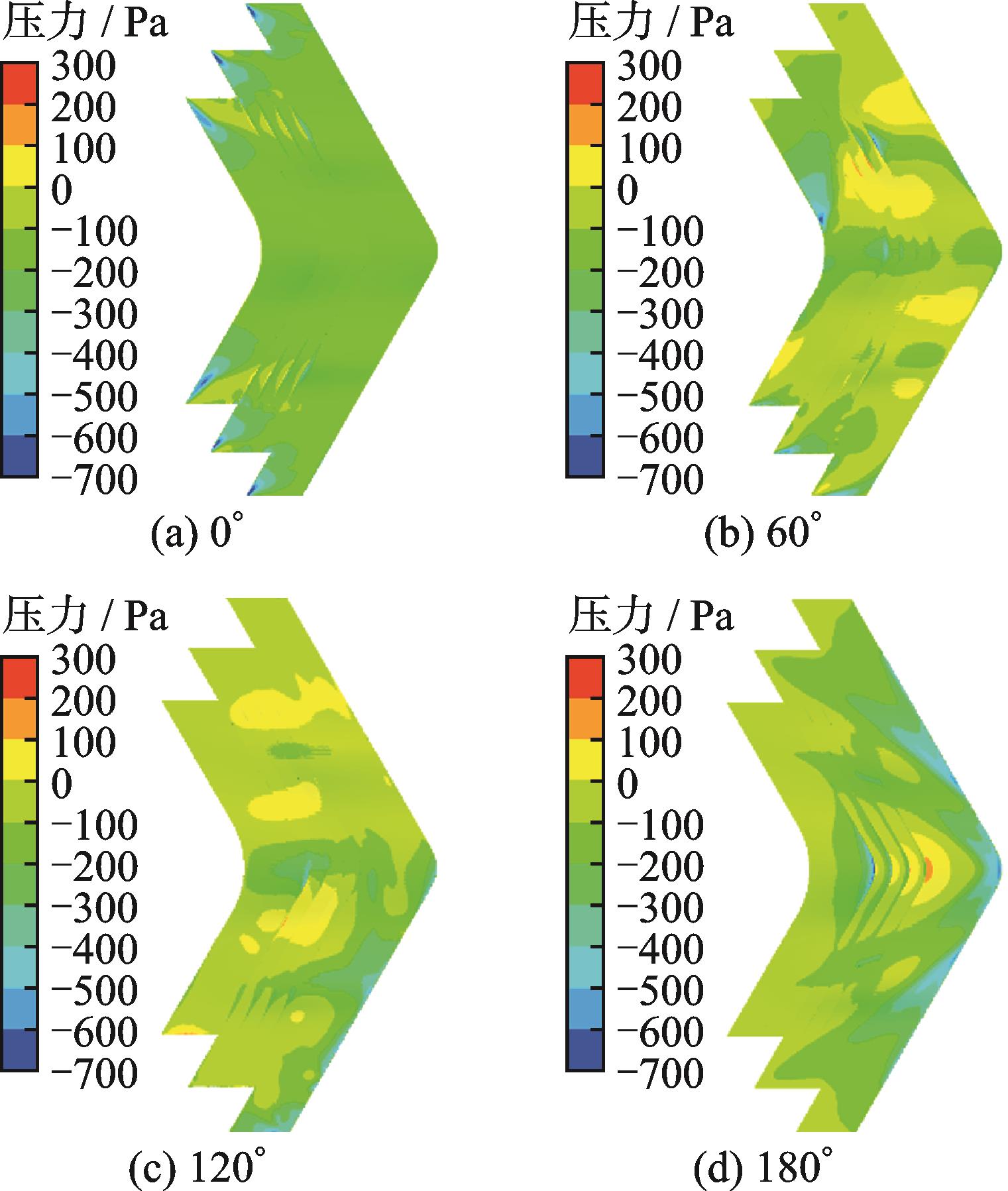

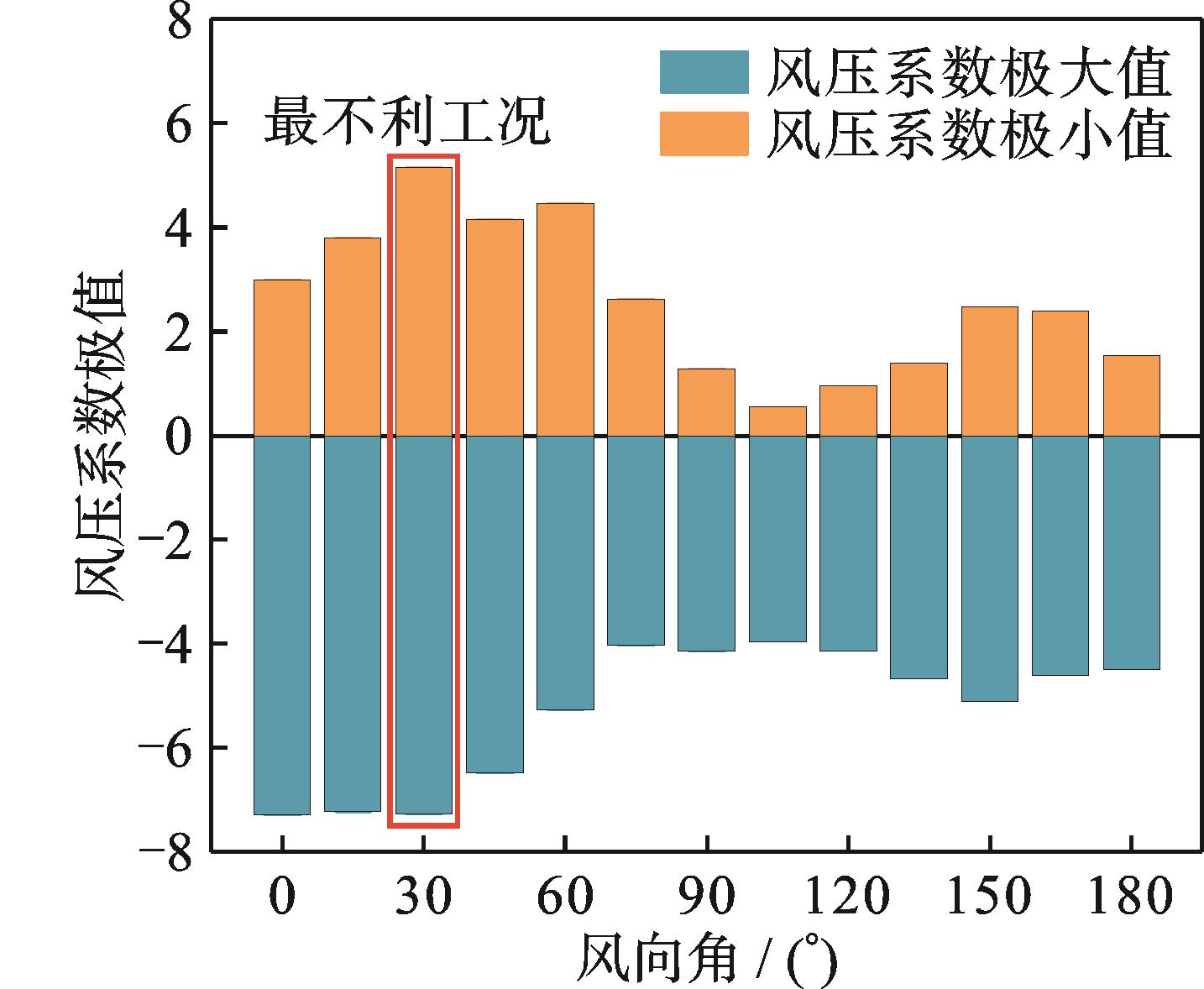

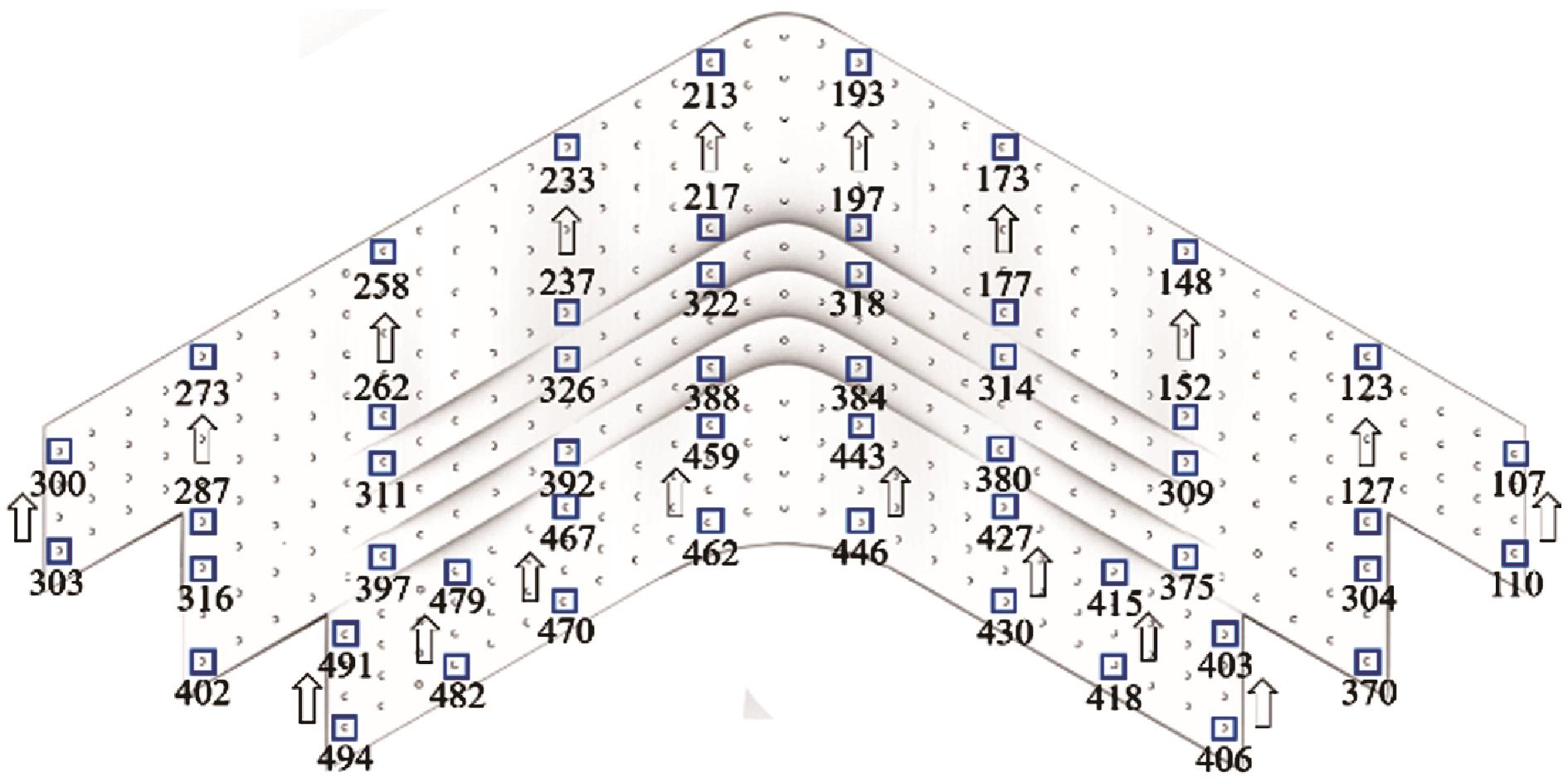

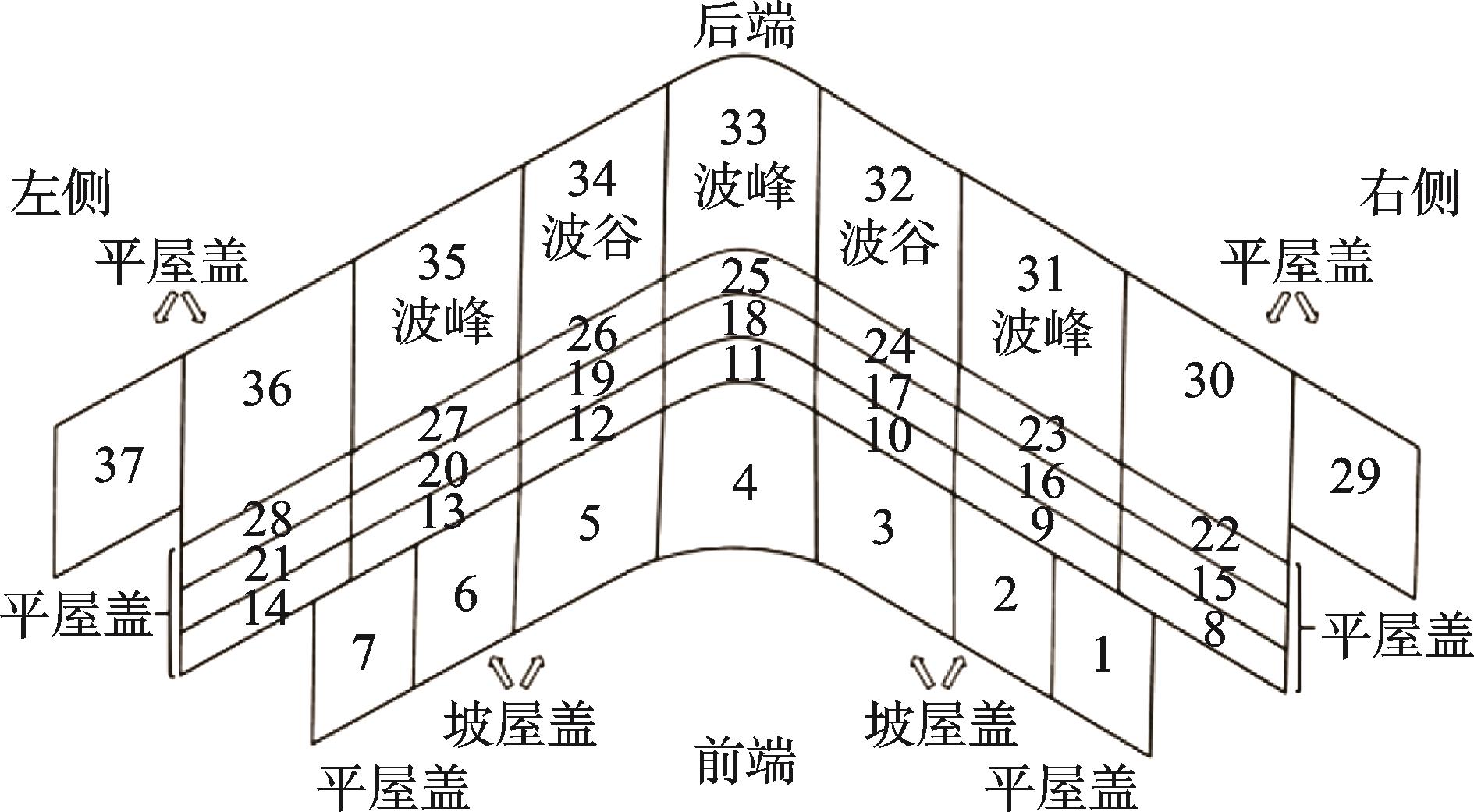

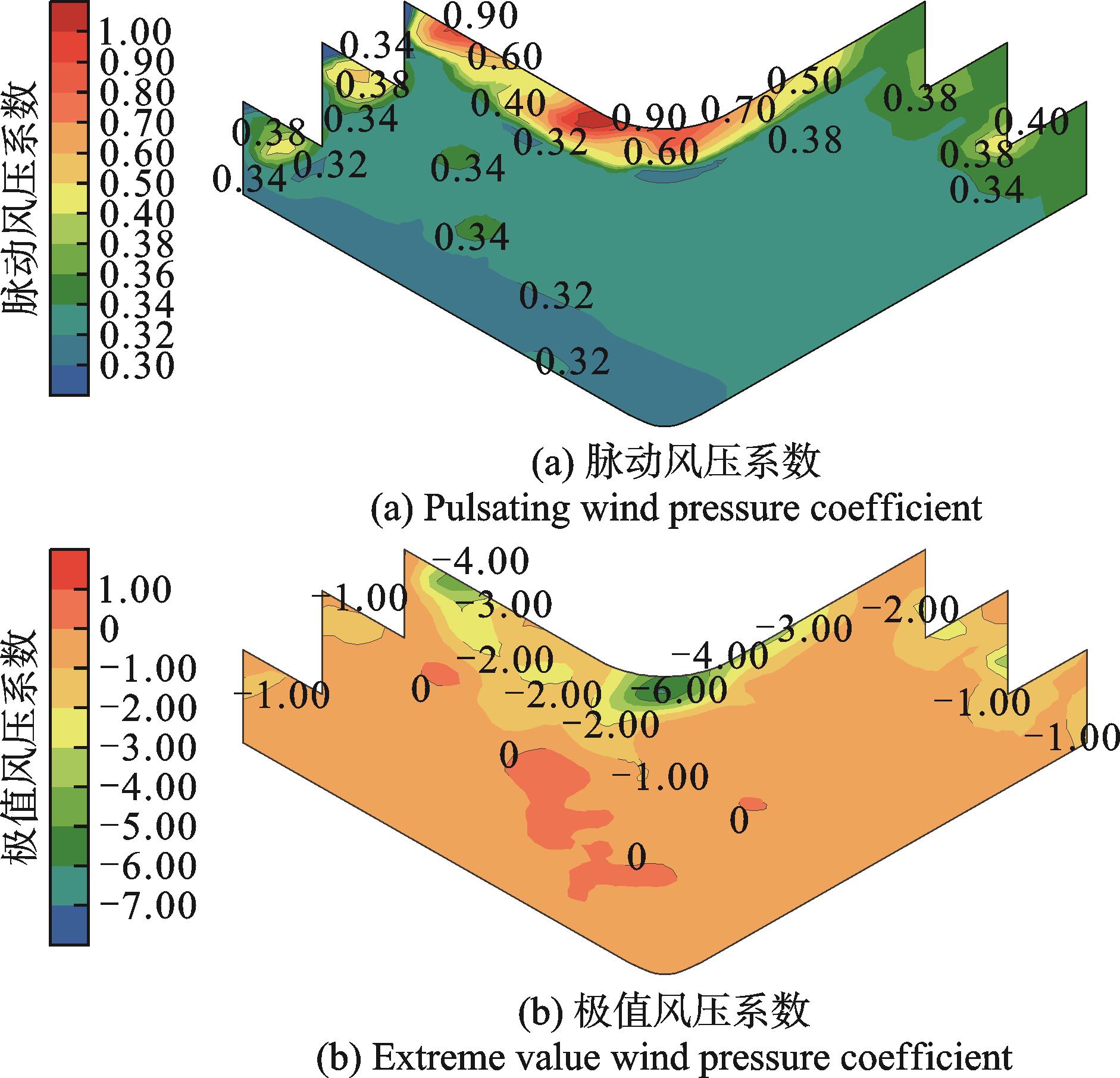

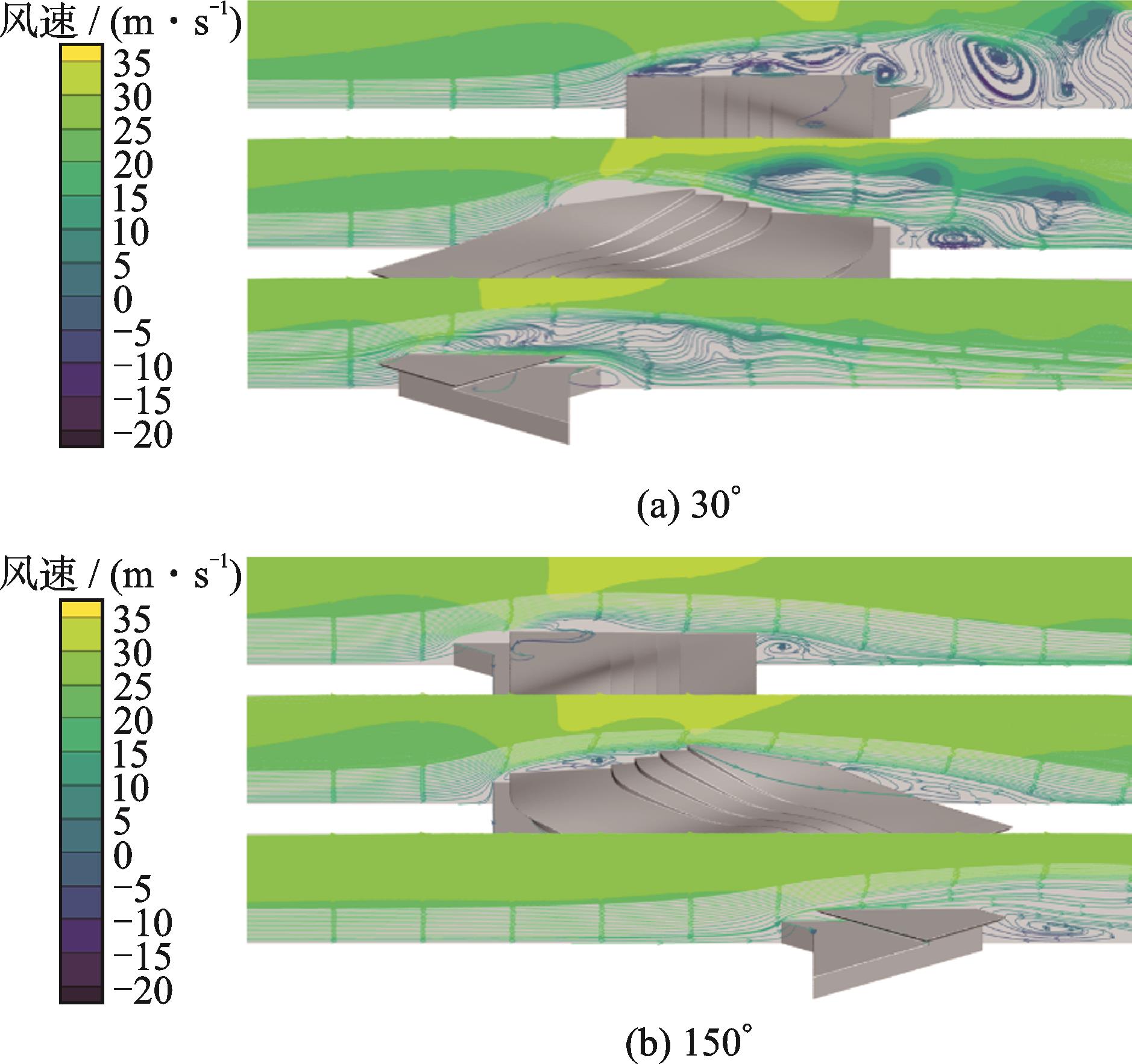

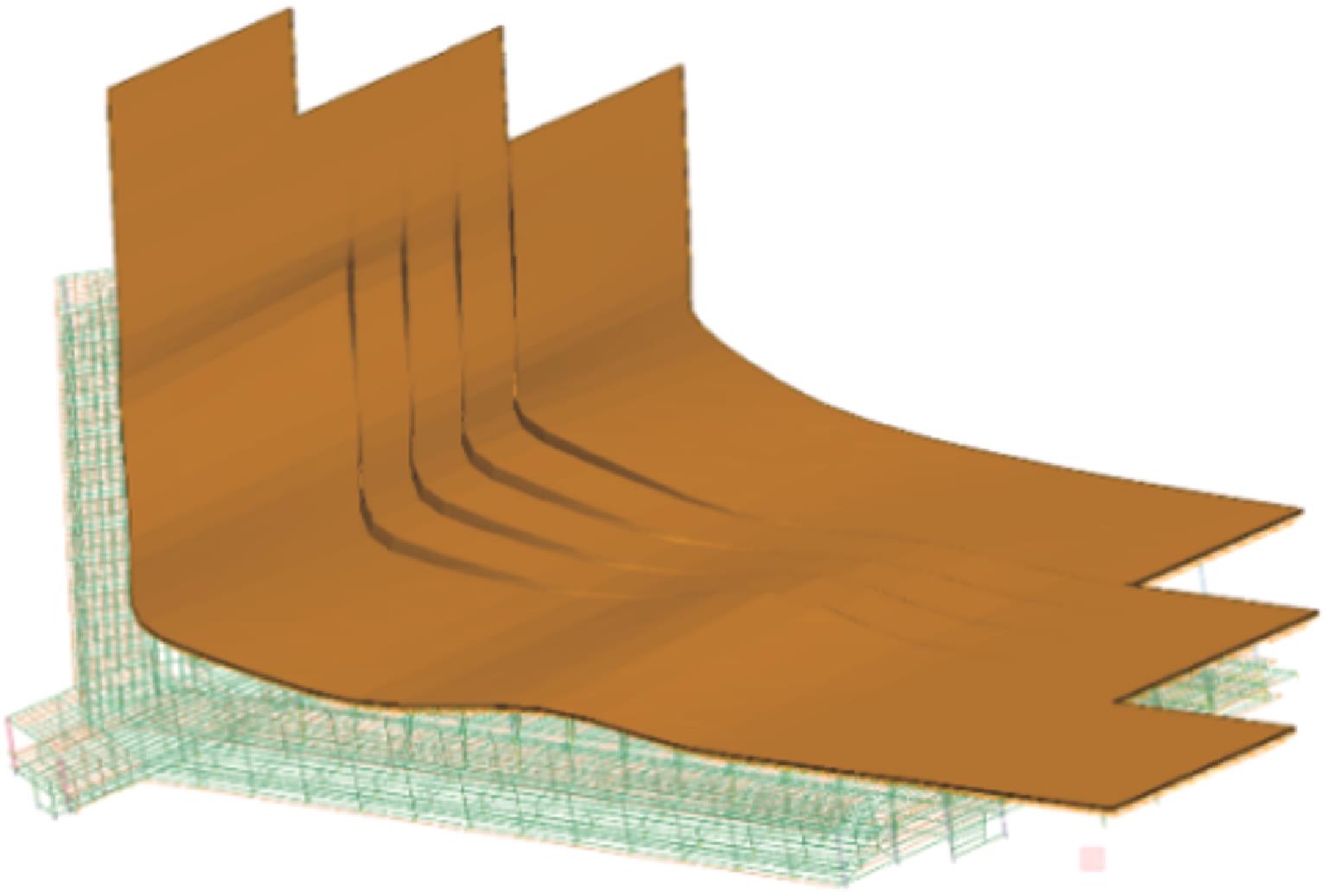

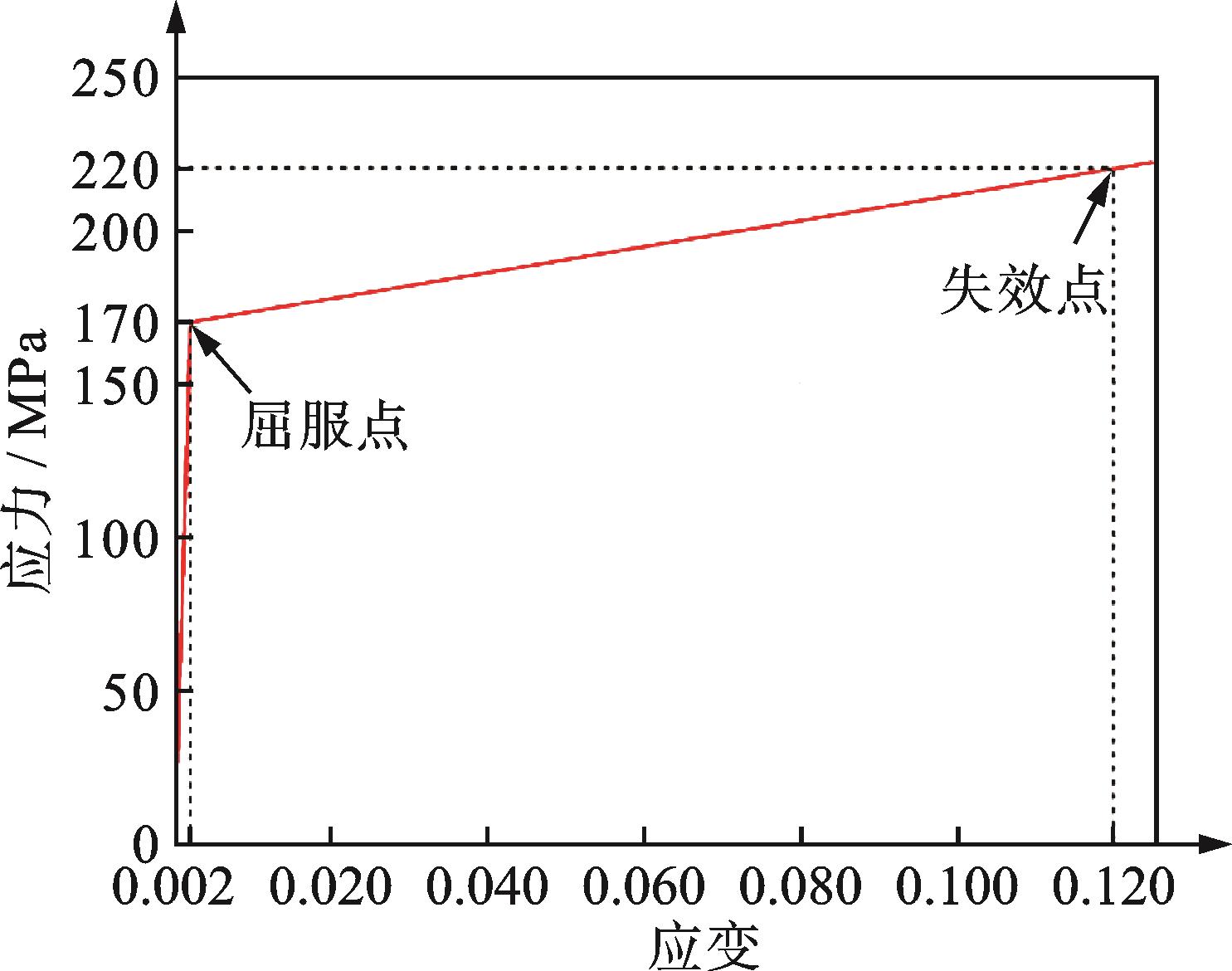

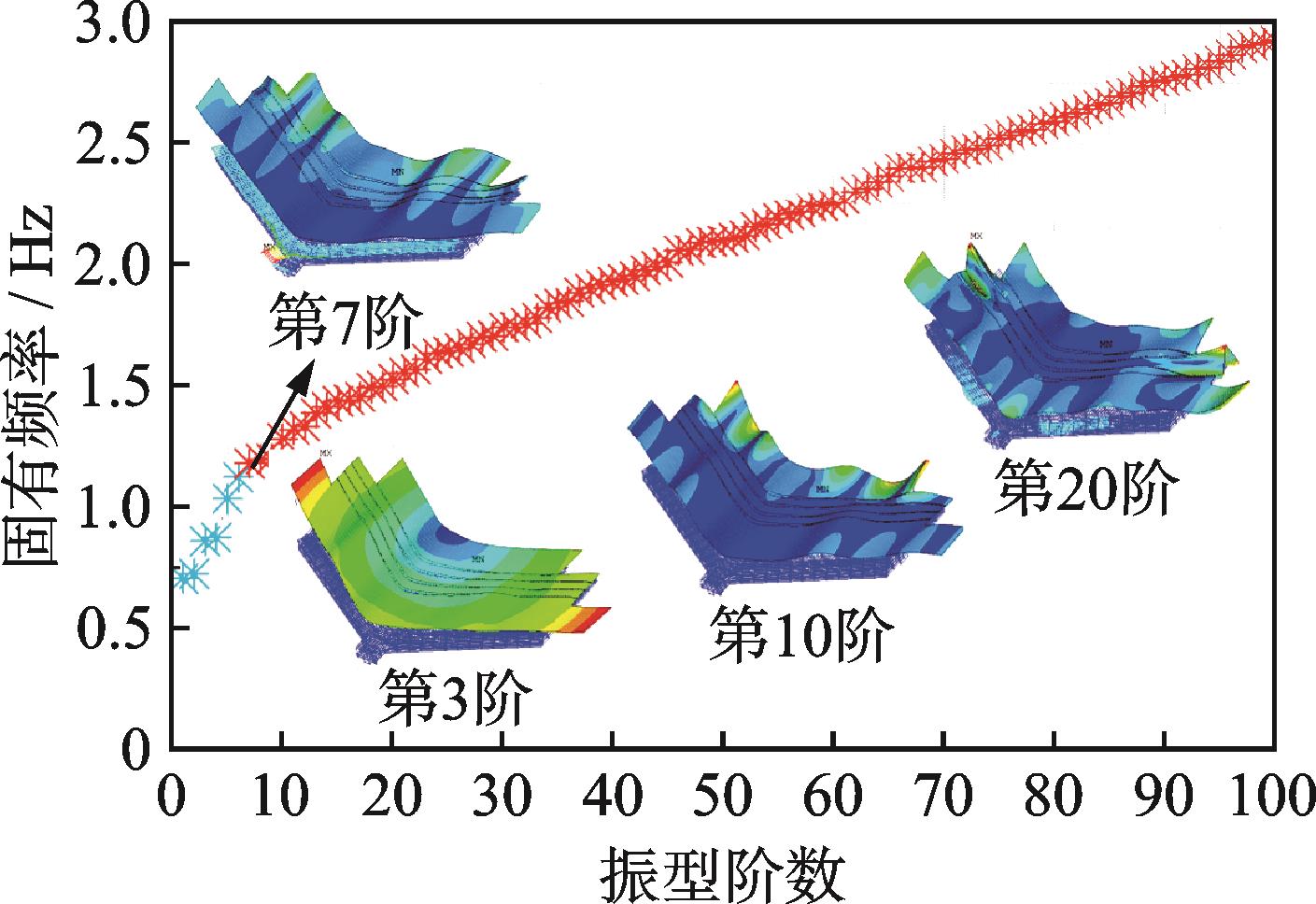

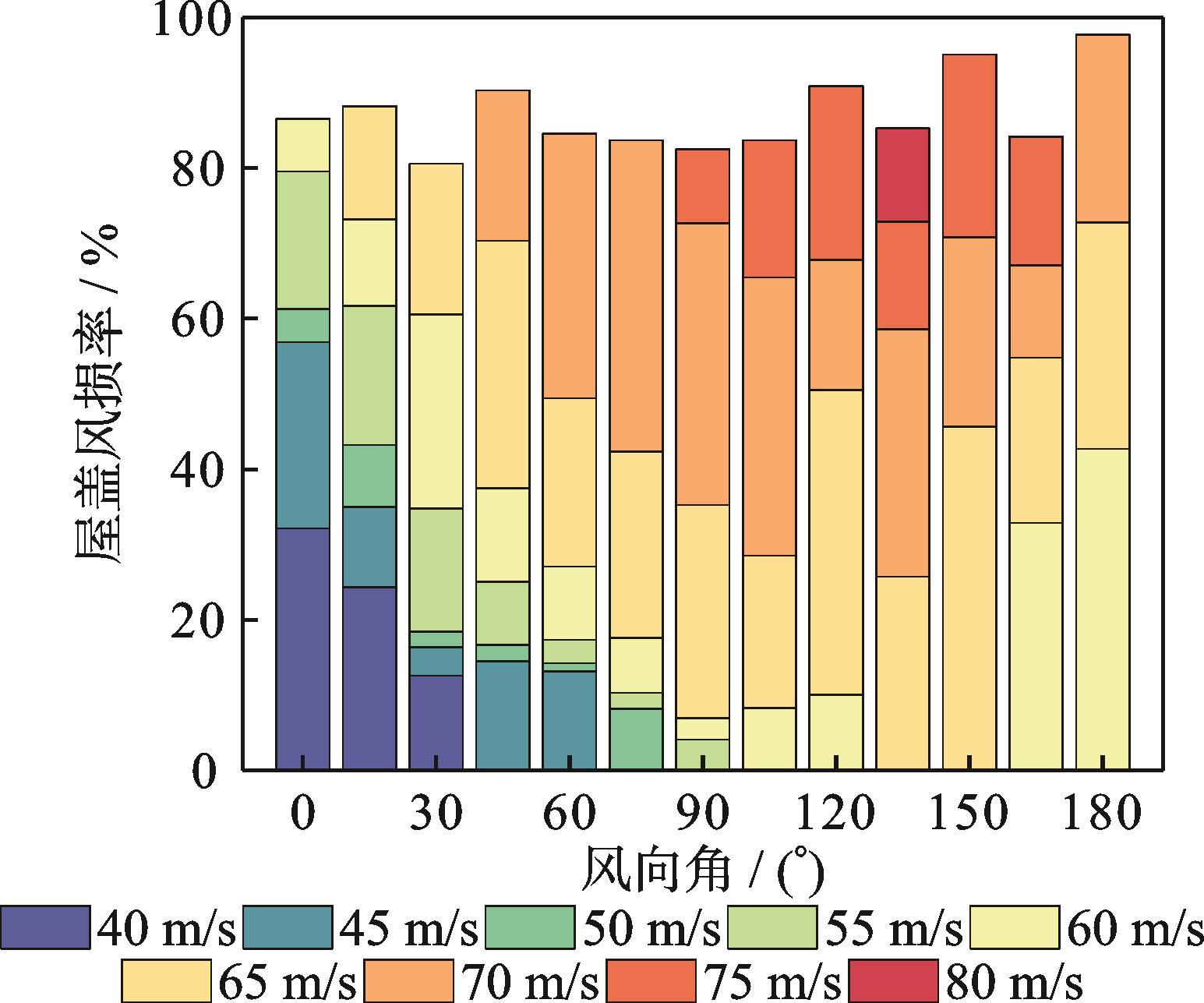

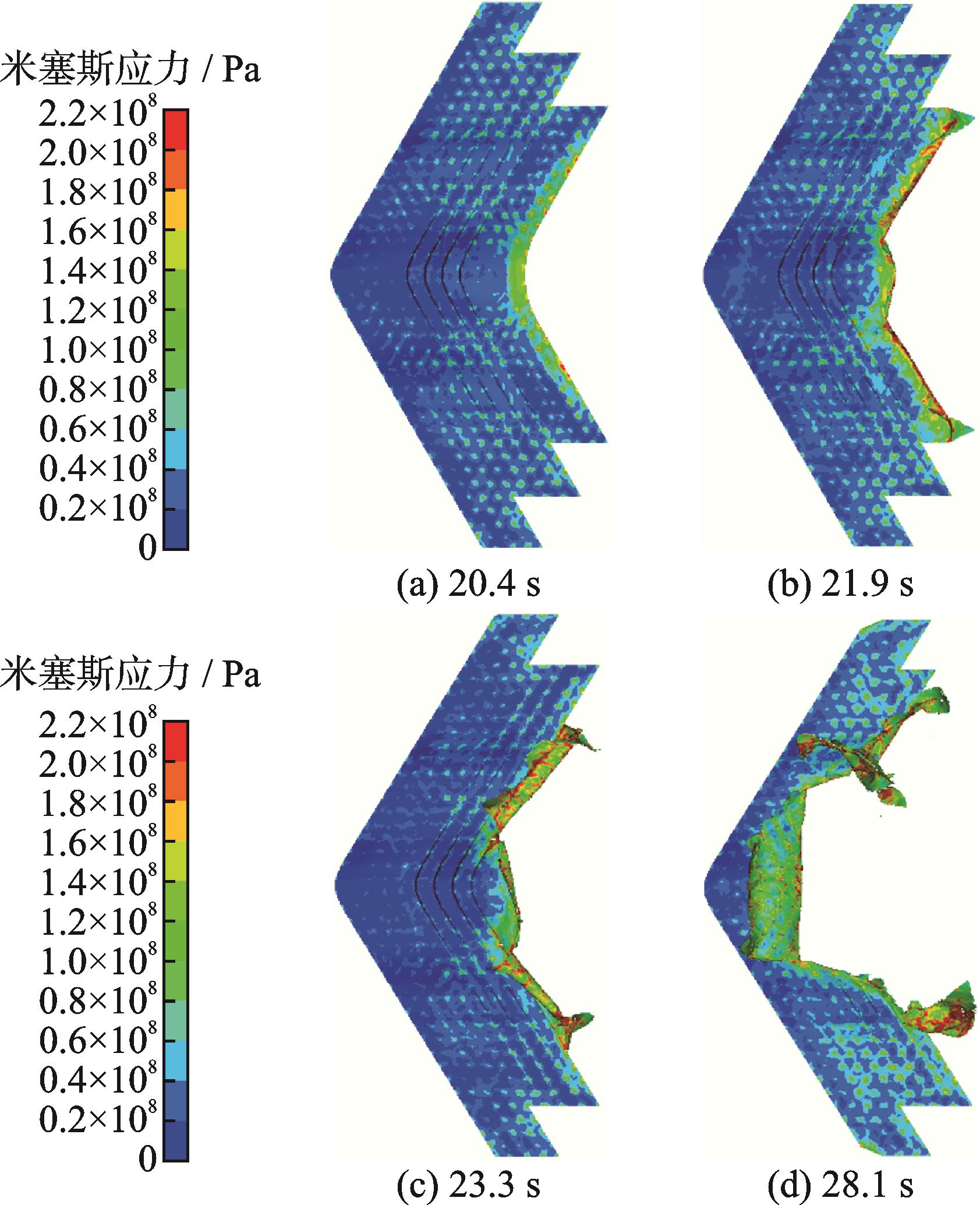

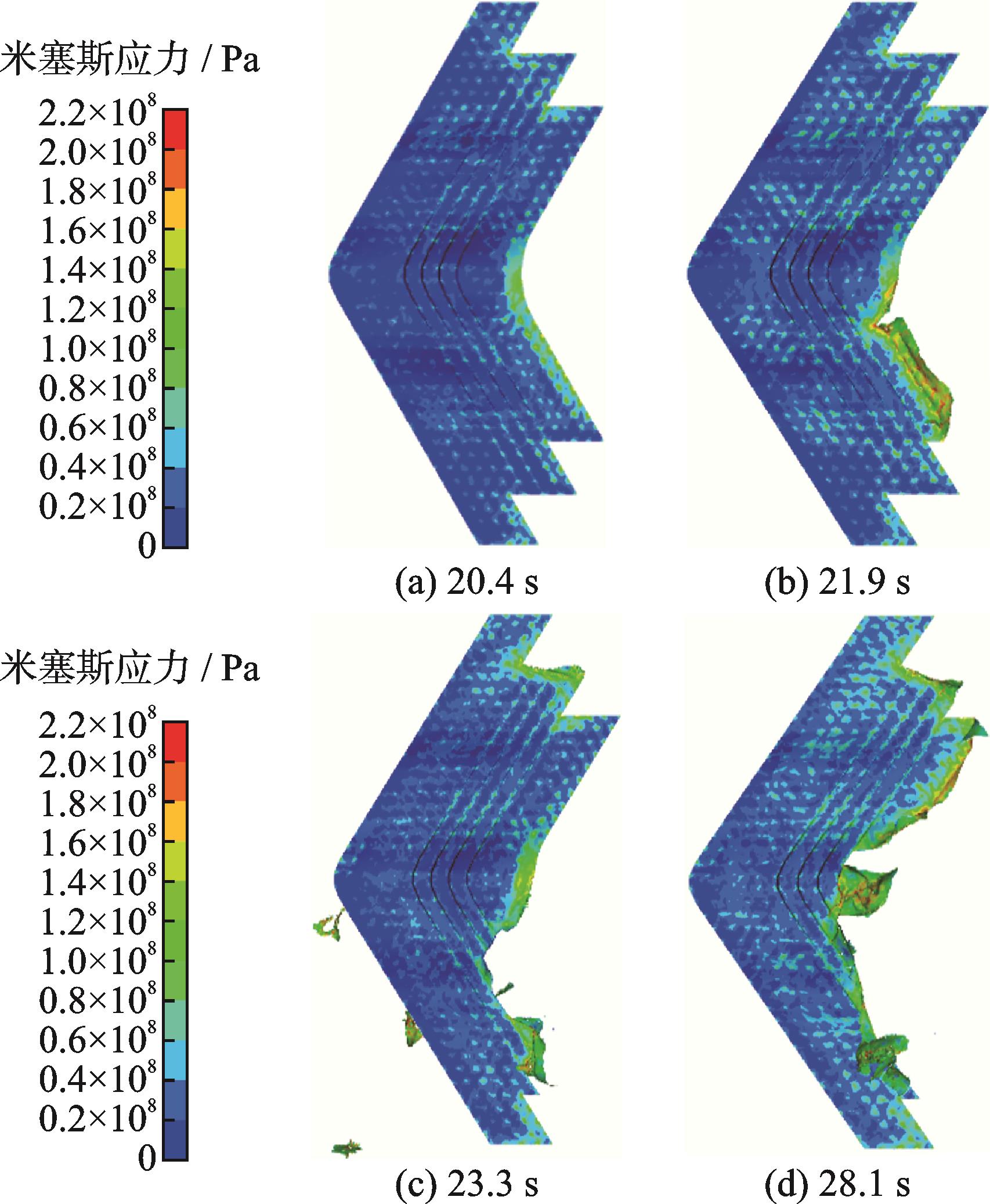

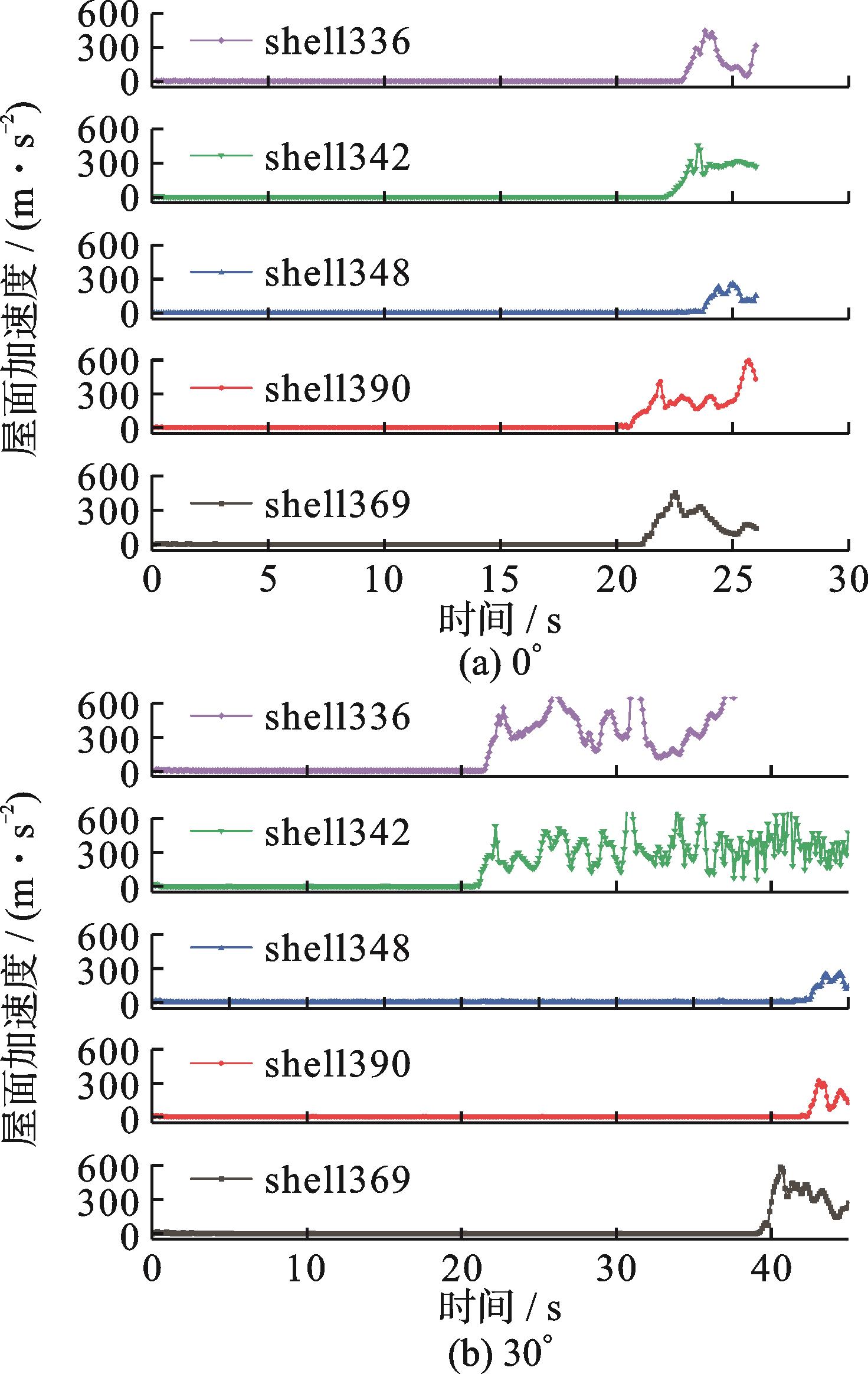

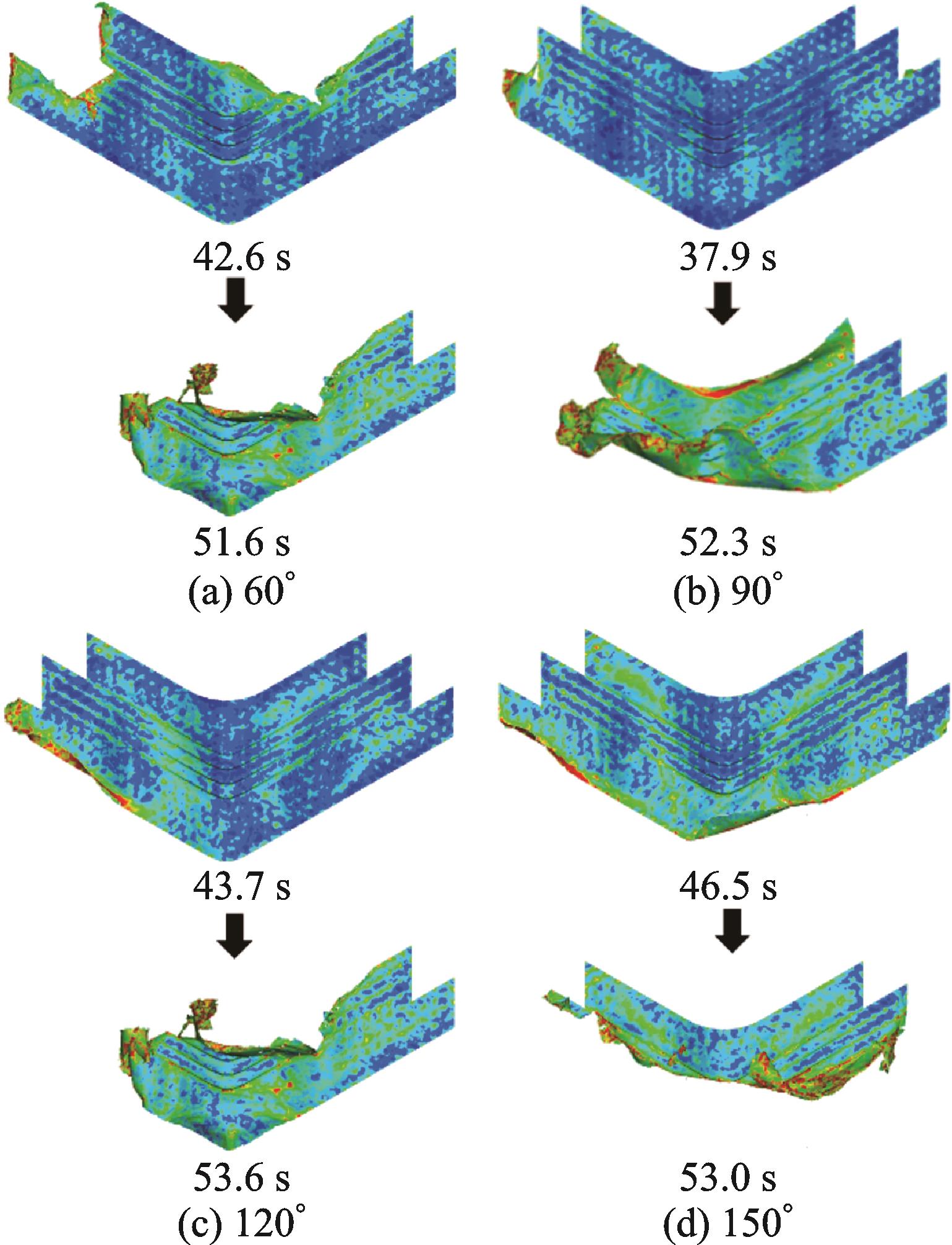

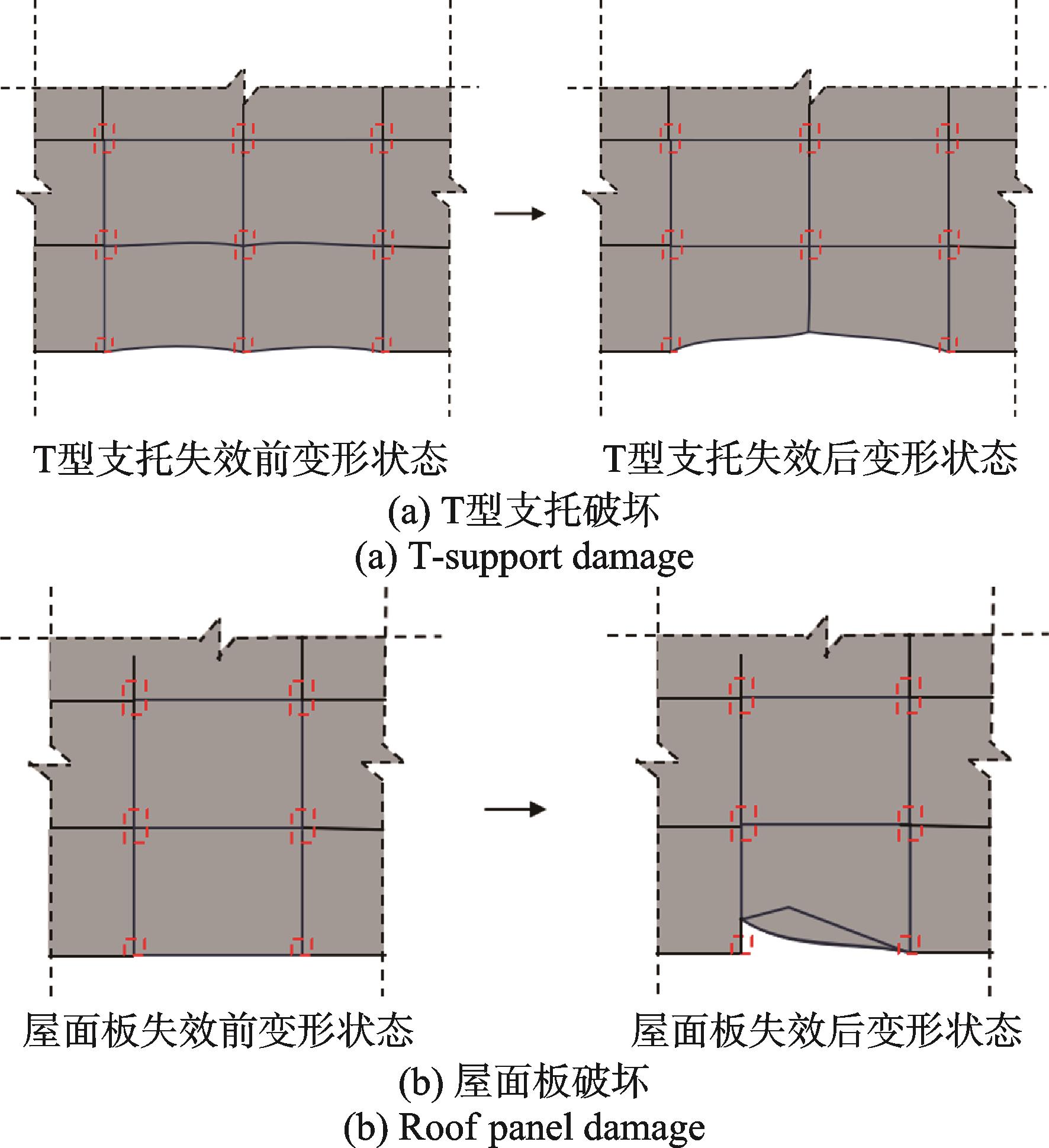

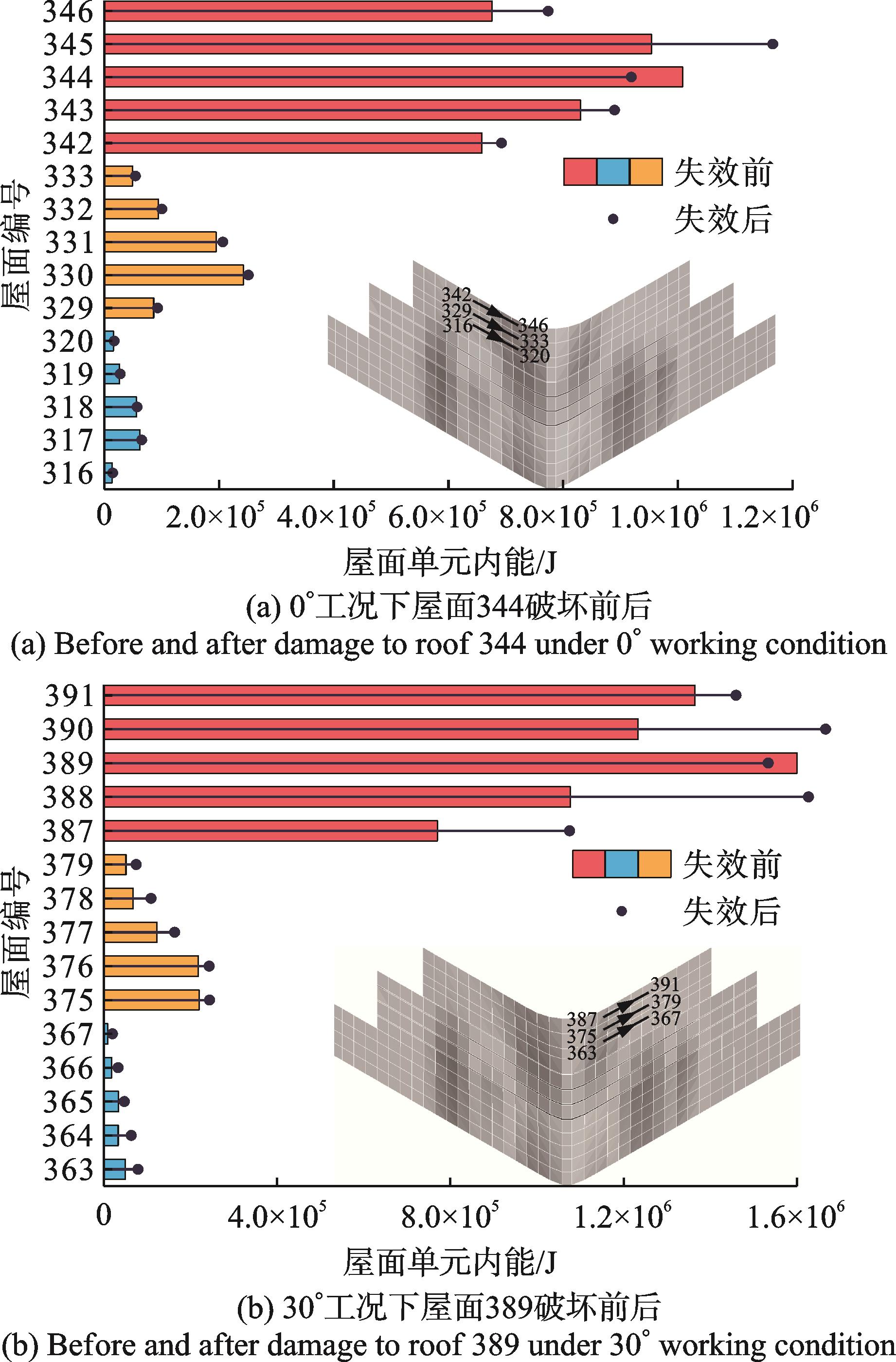

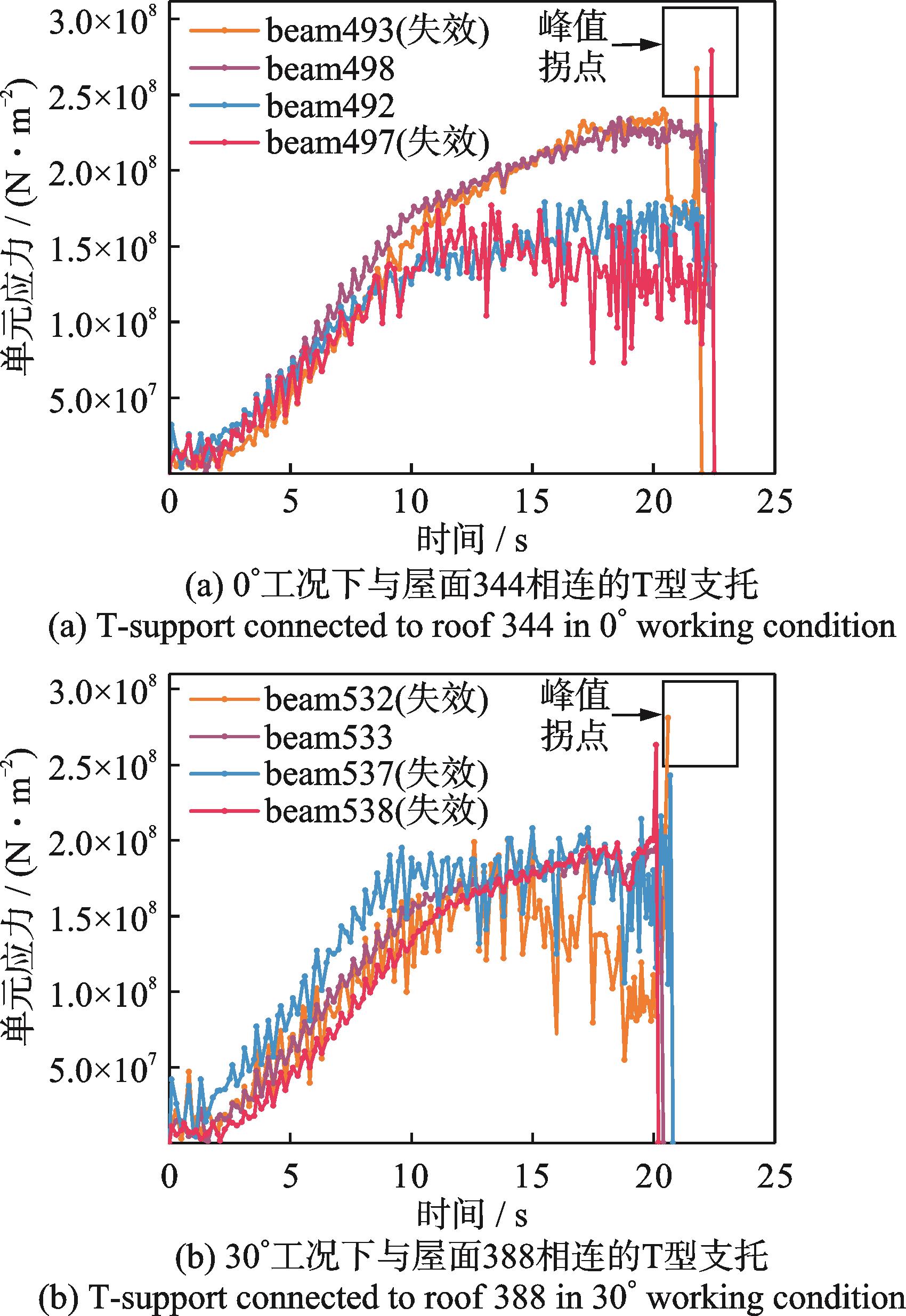

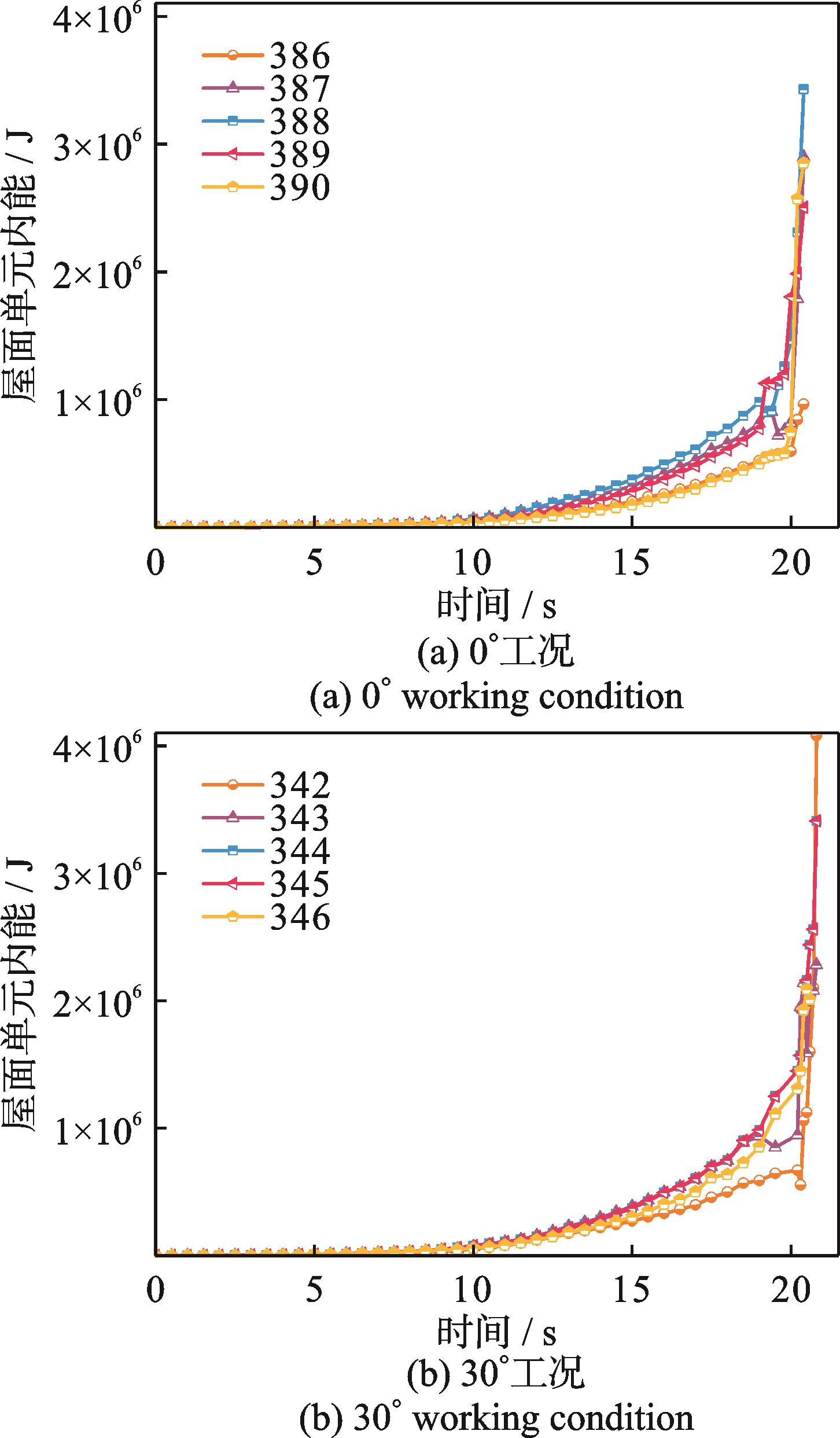

大跨度航站楼屋盖的风揭作用是影响其结构安全的重要因素之一,现有研究仅考虑了良态风气候和静力风荷载作用,难 以解释强台风动力荷载作用下屋盖结构的真实风揭形态与发生机制。鉴于此,本文基于WRF、CFD和LS/DYNA开展了台风 作用下大跨度航站楼连续风揭破坏全过程数值模拟。开展台风“黑格比”风场模拟,并以某国际机场航站楼为例,模拟台风作 用下航站楼屋面连续风揭全过程,对比分析不同风向角下屋盖的风揭破坏形态及风损率,揭示了台风作用下大跨度航站楼风 揭破坏机理。结果表明,航站楼屋盖迎风边缘极值风压较大,上吸下压作用明显,最大风压系数差值为12.41;达到临界风速 时,屋盖迎风边缘局部被风揭起,随着风速增大,引发“连锁效应”,导致屋面连续风揭破坏,屋面撕裂方向与来流方向一致;基 于屋面单元失效前后内能变化规律给出能量失效指标K,可用于指导大跨度航站楼屋盖抗风揭设计。

大跨度航站楼屋盖的风揭作用是影响其结构安全的重要因素之一,现有研究仅考虑了良态风气候和静力风荷载作用,难 以解释强台风动力荷载作用下屋盖结构的真实风揭形态与发生机制。鉴于此,本文基于WRF、CFD和LS/DYNA开展了台风 作用下大跨度航站楼连续风揭破坏全过程数值模拟。开展台风“黑格比”风场模拟,并以某国际机场航站楼为例,模拟台风作 用下航站楼屋面连续风揭全过程,对比分析不同风向角下屋盖的风揭破坏形态及风损率,揭示了台风作用下大跨度航站楼风 揭破坏机理。结果表明,航站楼屋盖迎风边缘极值风压较大,上吸下压作用明显,最大风压系数差值为12.41;达到临界风速 时,屋盖迎风边缘局部被风揭起,随着风速增大,引发“连锁效应”,导致屋面连续风揭破坏,屋面撕裂方向与来流方向一致;基 于屋面单元失效前后内能变化规律给出能量失效指标K,可用于指导大跨度航站楼屋盖抗风揭设计。

2025,38(3):550-557, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.011

摘要:

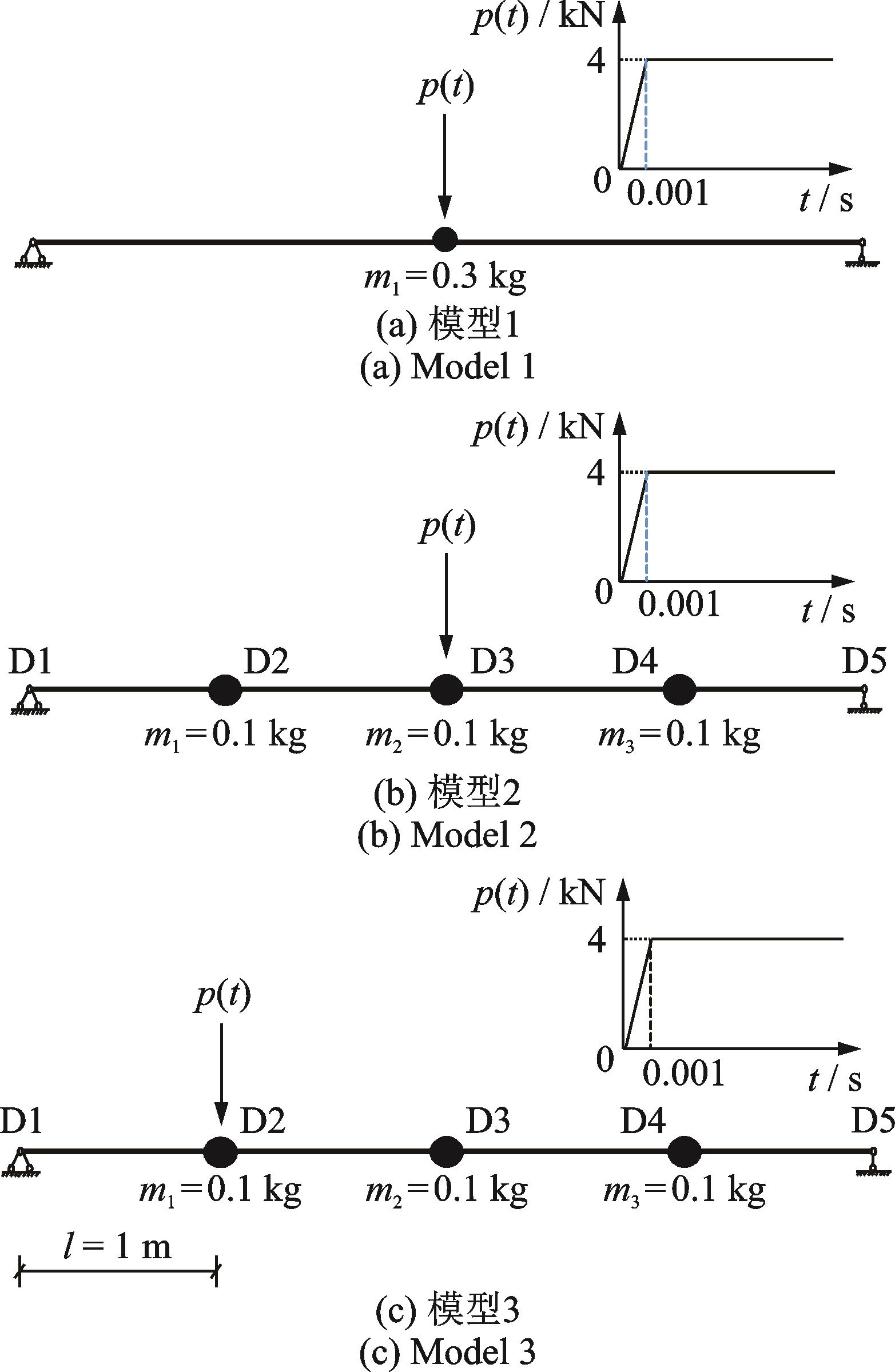

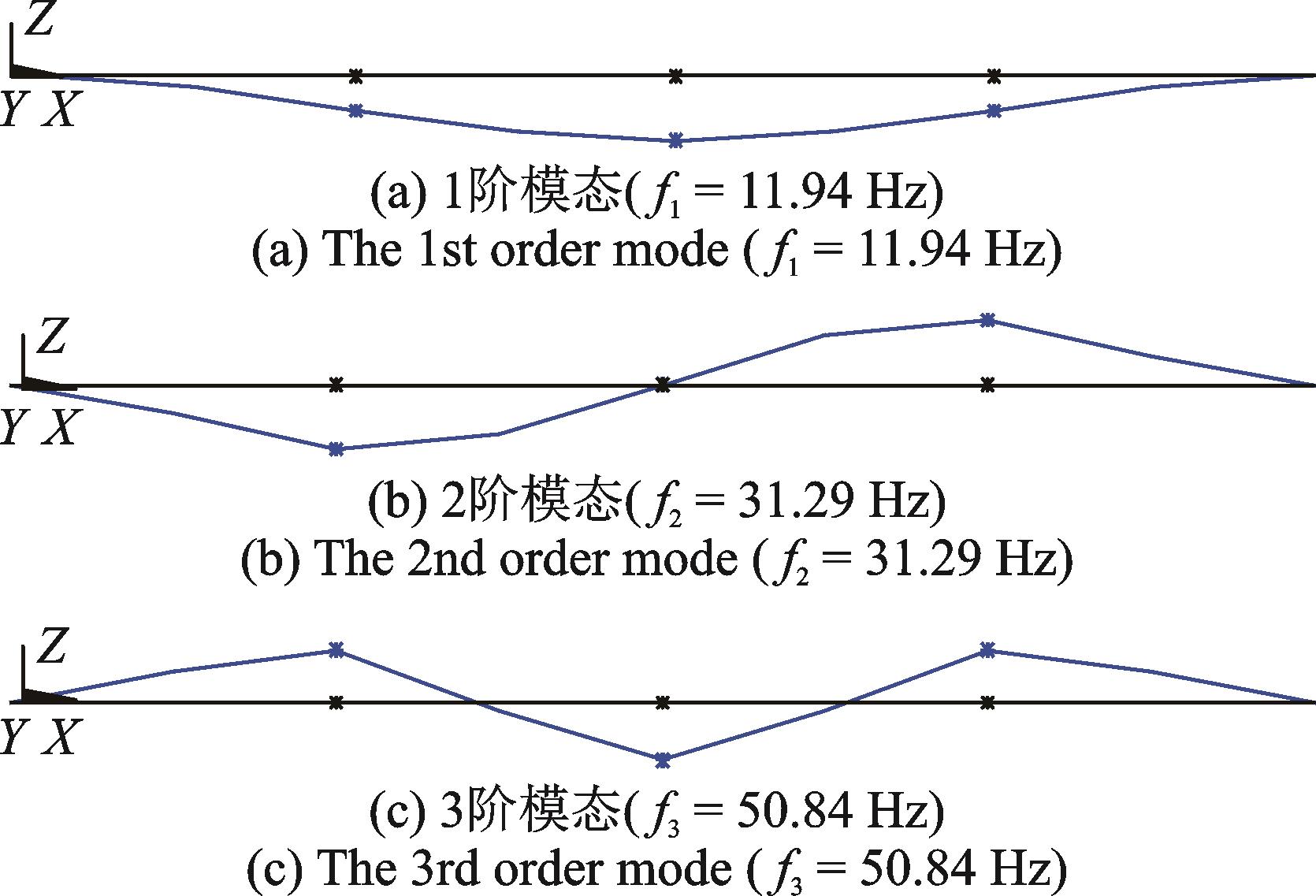

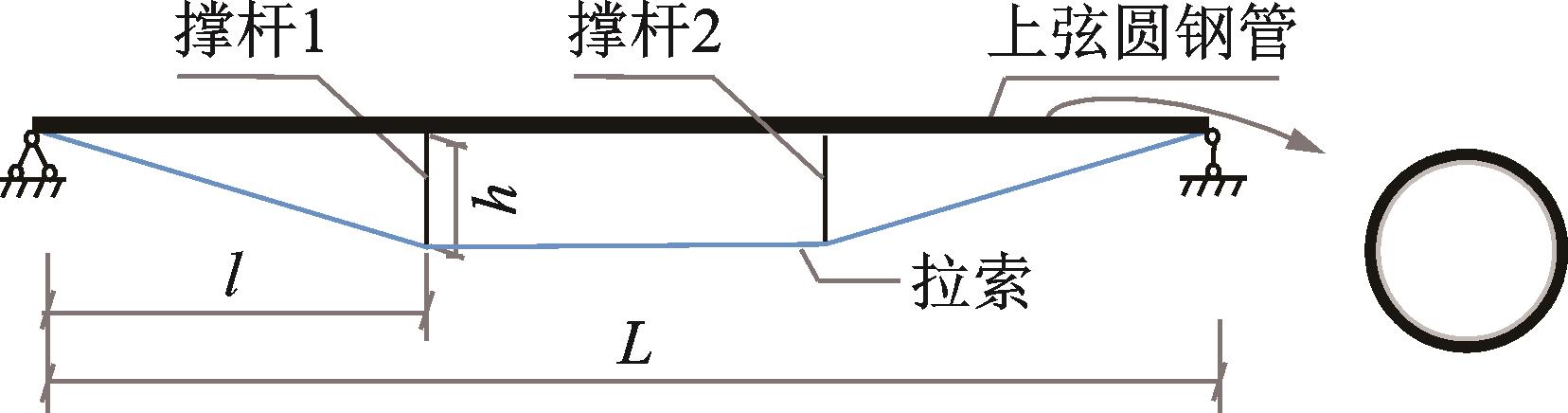

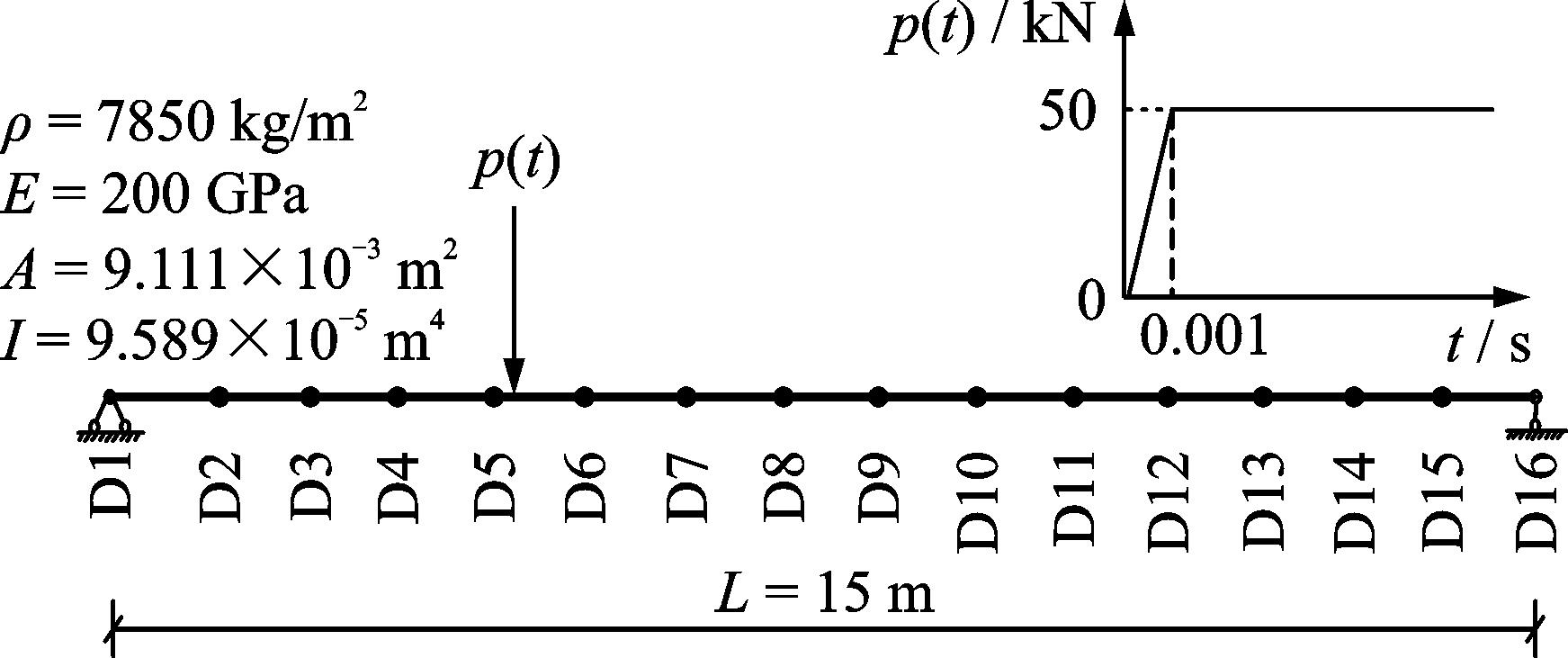

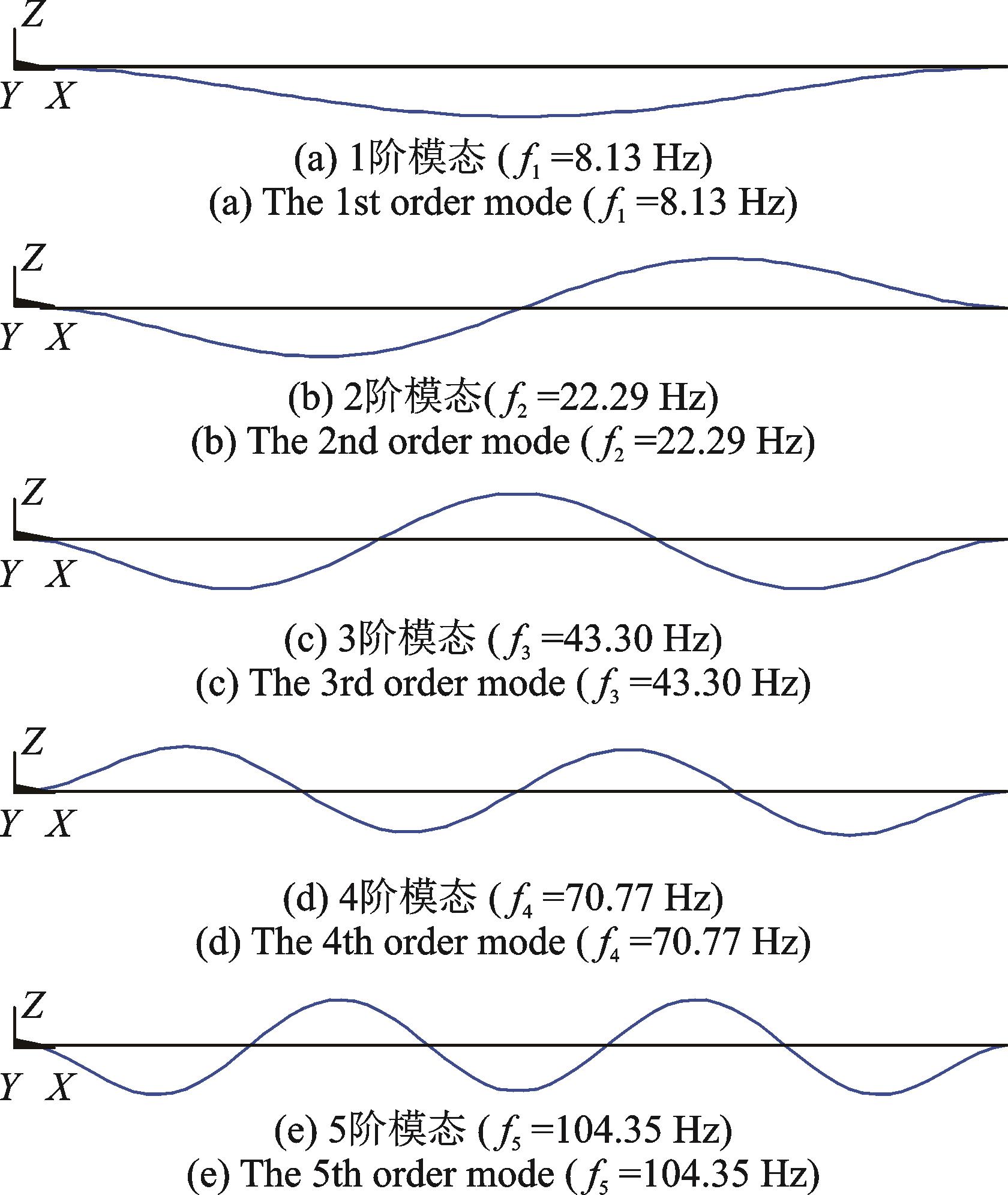

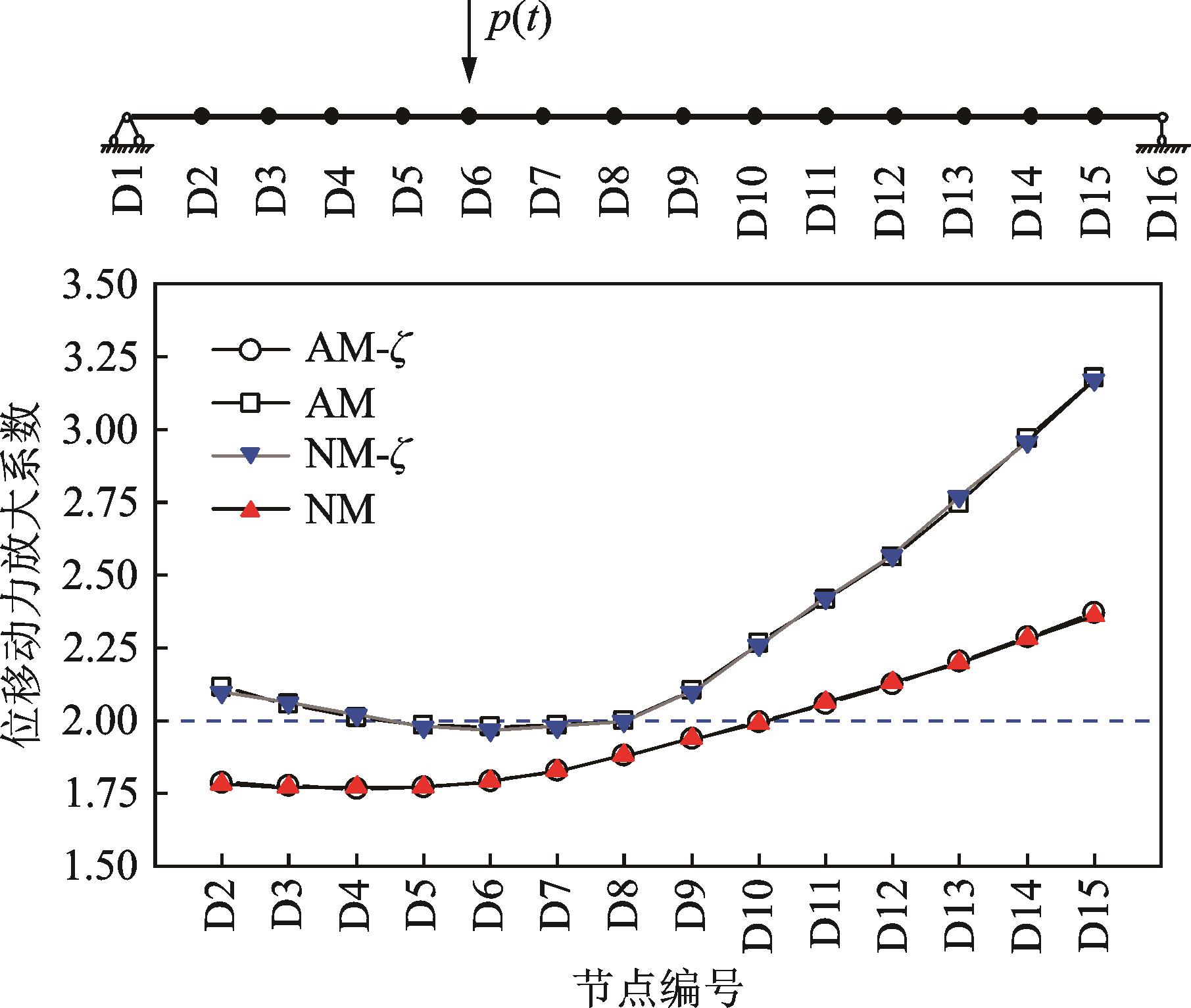

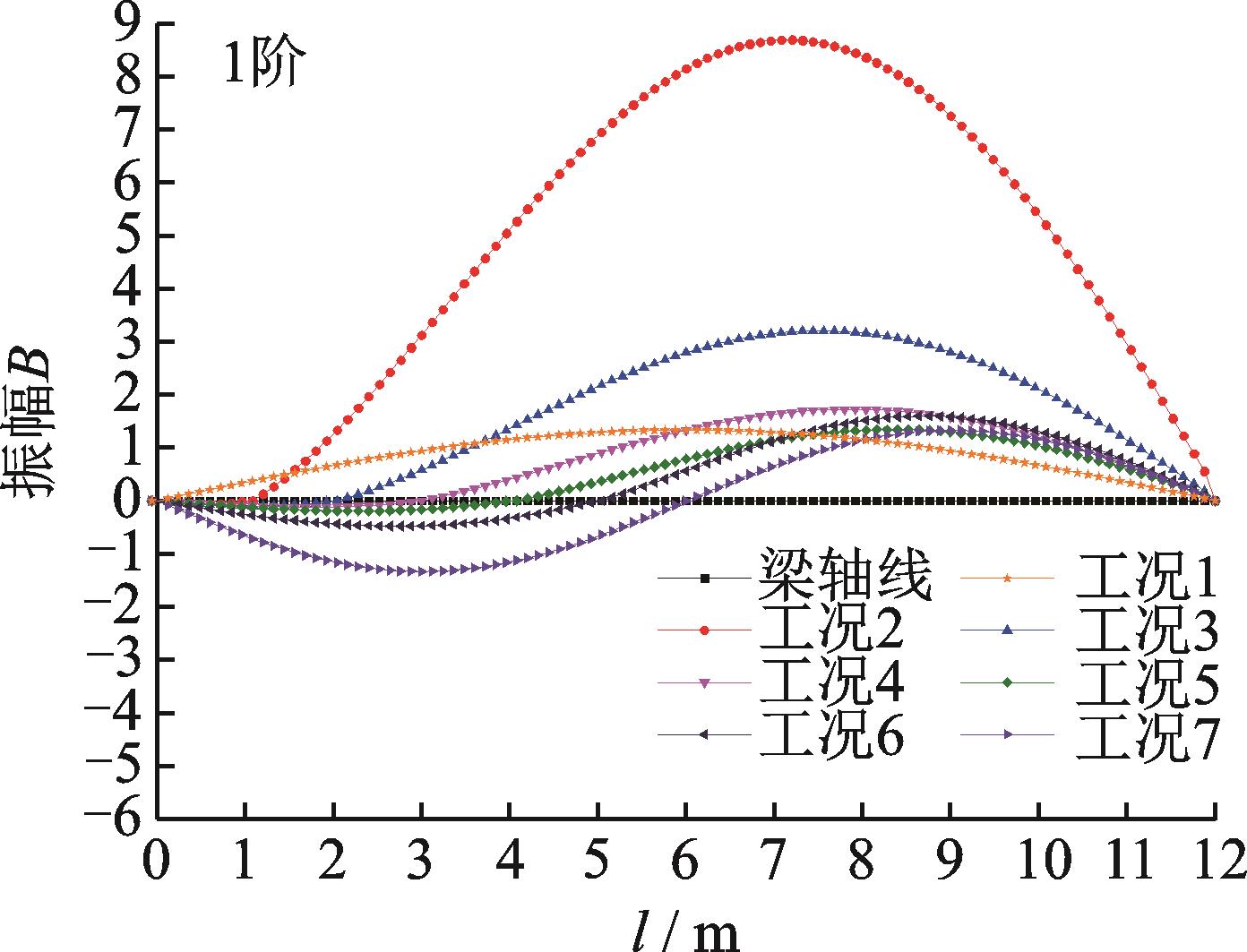

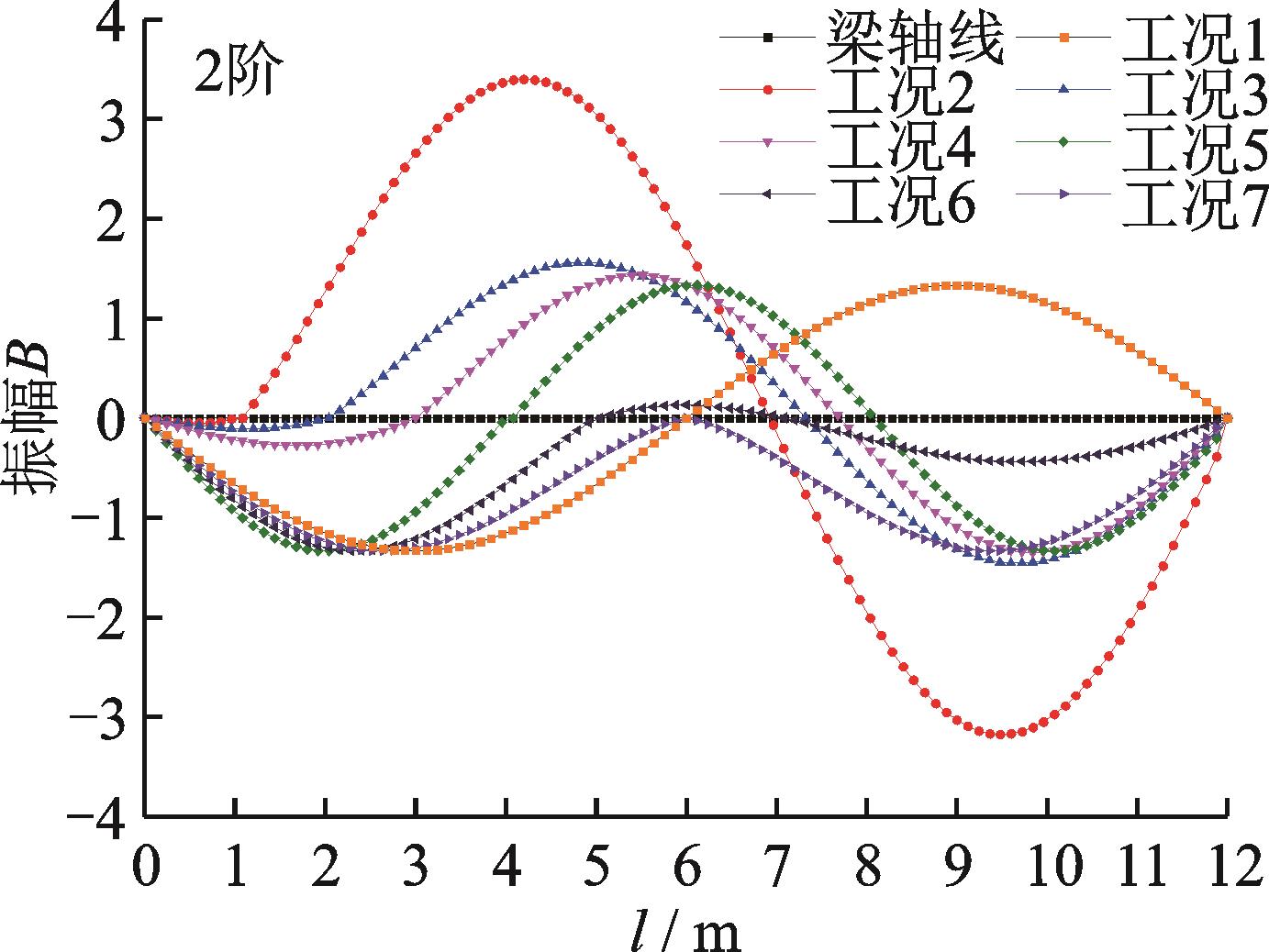

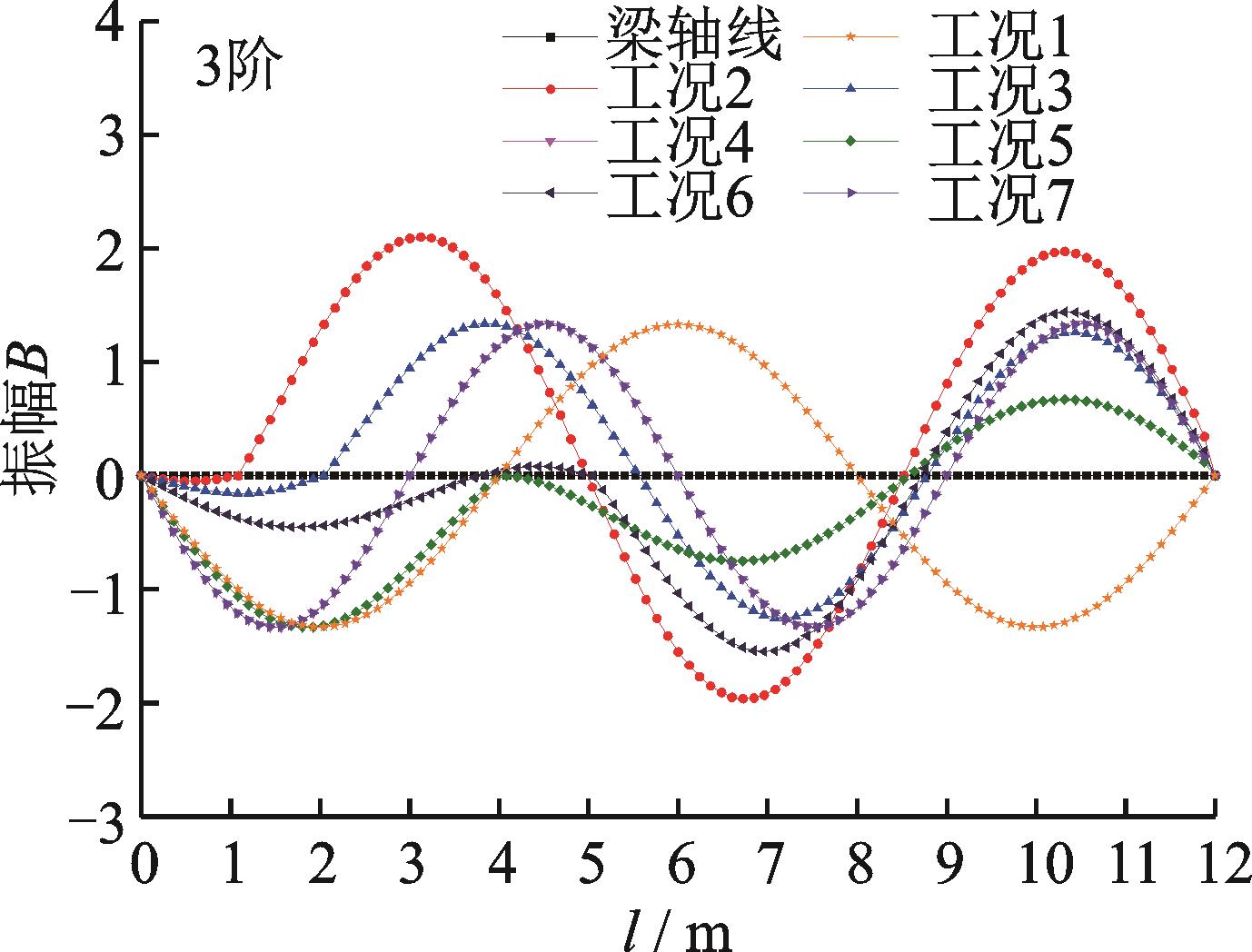

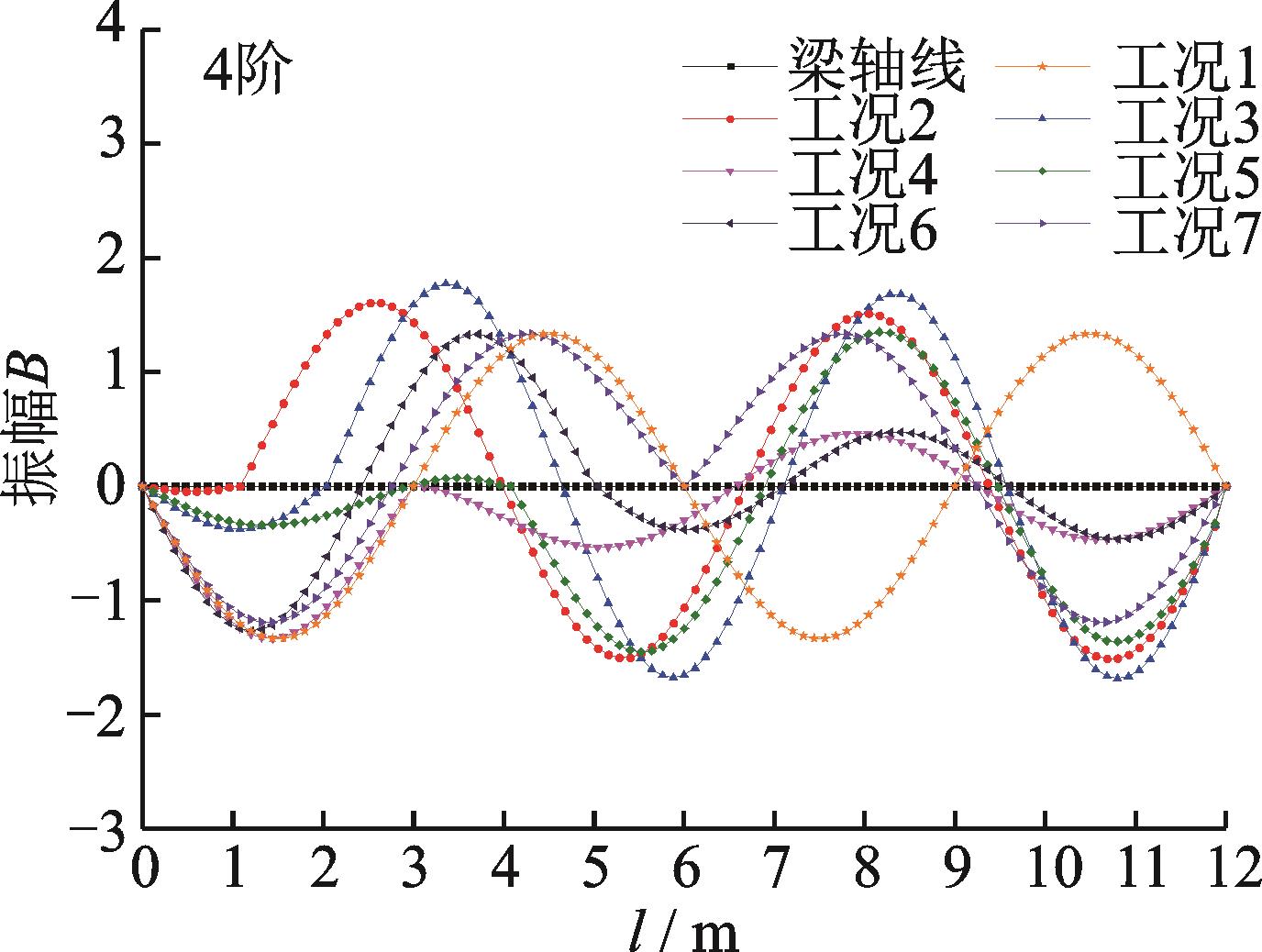

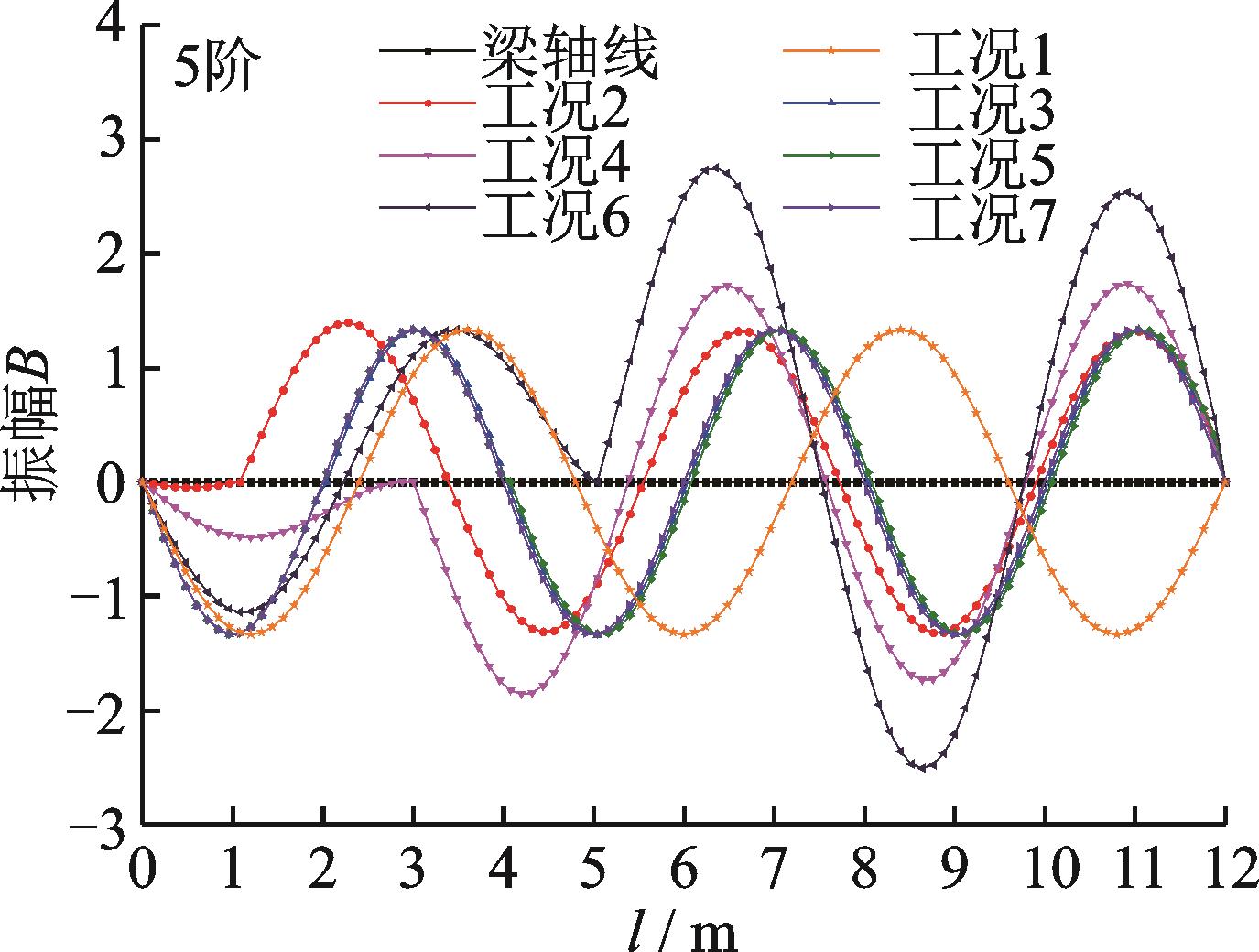

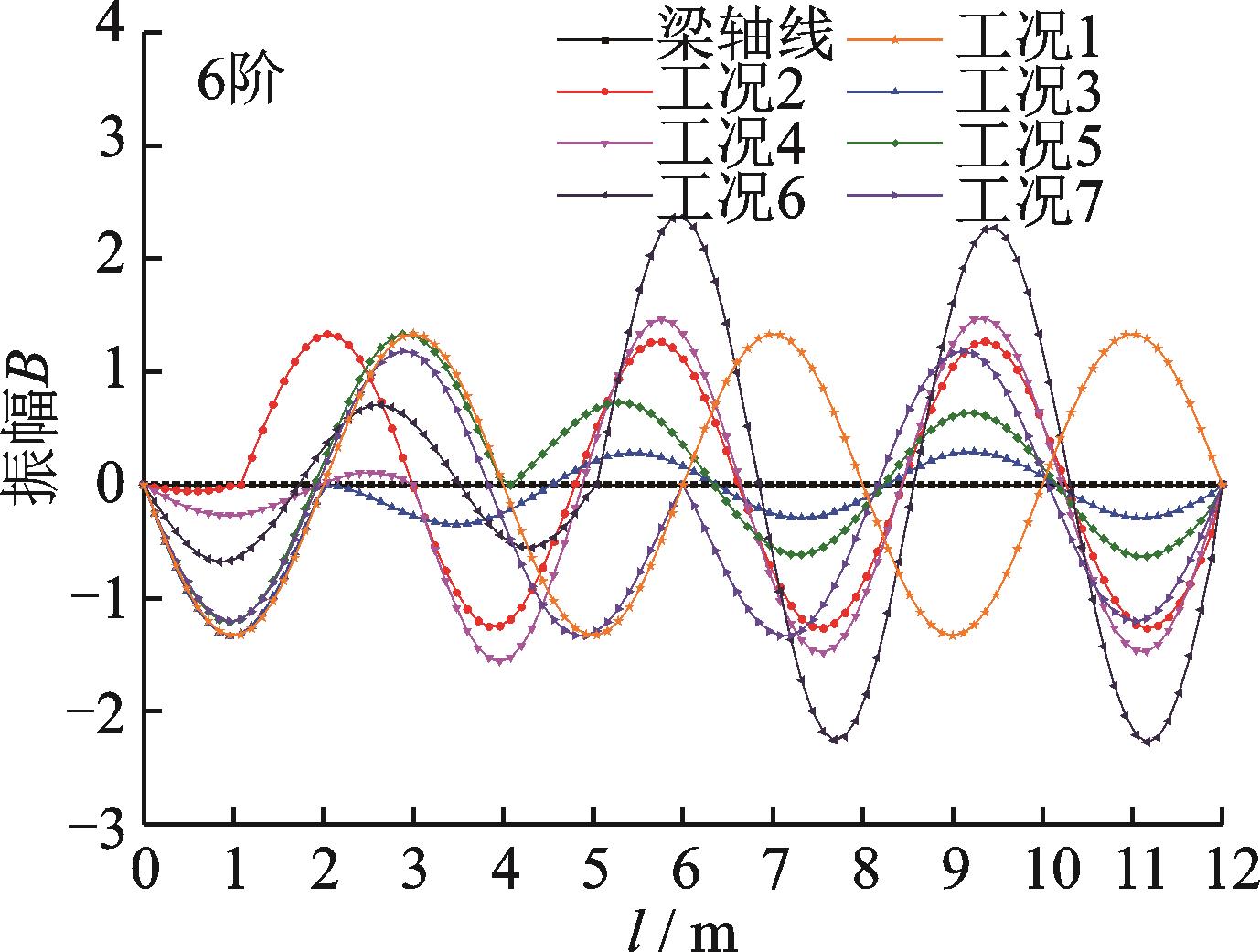

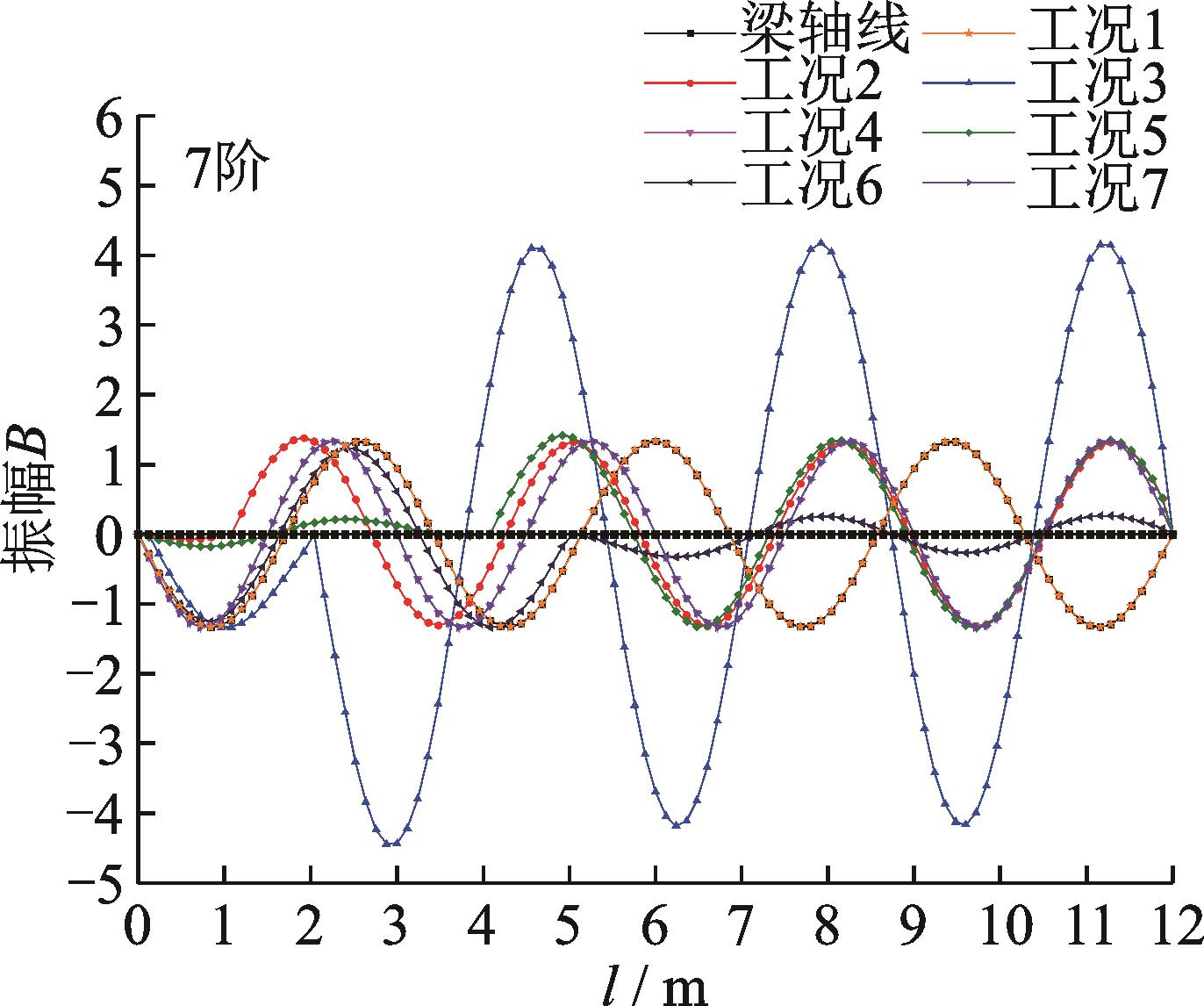

在结构动力冲击响应分析中,通常采用动力放大系数(DAF)简化计算结构的动力响应。但是,目前工程结构中对DAF 的取值还存在争议。针对此问题,本文推导了多自由度(MDOF)体系的DAF解析表达式,分析了DAF大于2.0的前提条件; 分别通过单自由度(SDOF)体系和MDOF体系算例模型验证了解析表达式的准确性,解释了MDOF体系的DAF大于2.0的 原因。基于所提出的DAF解析表达式分析了张弦梁剩余结构在断索冲击作用下的DAF分布规律。分析结果表明:当某一阶 模态振型的分量与静力响应值反向时,张弦梁的DAF可能会大于2.0;即使在有阻尼情况下,张弦梁的DAF也可能会大 于2.0。

在结构动力冲击响应分析中,通常采用动力放大系数(DAF)简化计算结构的动力响应。但是,目前工程结构中对DAF 的取值还存在争议。针对此问题,本文推导了多自由度(MDOF)体系的DAF解析表达式,分析了DAF大于2.0的前提条件; 分别通过单自由度(SDOF)体系和MDOF体系算例模型验证了解析表达式的准确性,解释了MDOF体系的DAF大于2.0的 原因。基于所提出的DAF解析表达式分析了张弦梁剩余结构在断索冲击作用下的DAF分布规律。分析结果表明:当某一阶 模态振型的分量与静力响应值反向时,张弦梁的DAF可能会大于2.0;即使在有阻尼情况下,张弦梁的DAF也可能会大 于2.0。

2025,38(3):558-566, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.012

摘要:

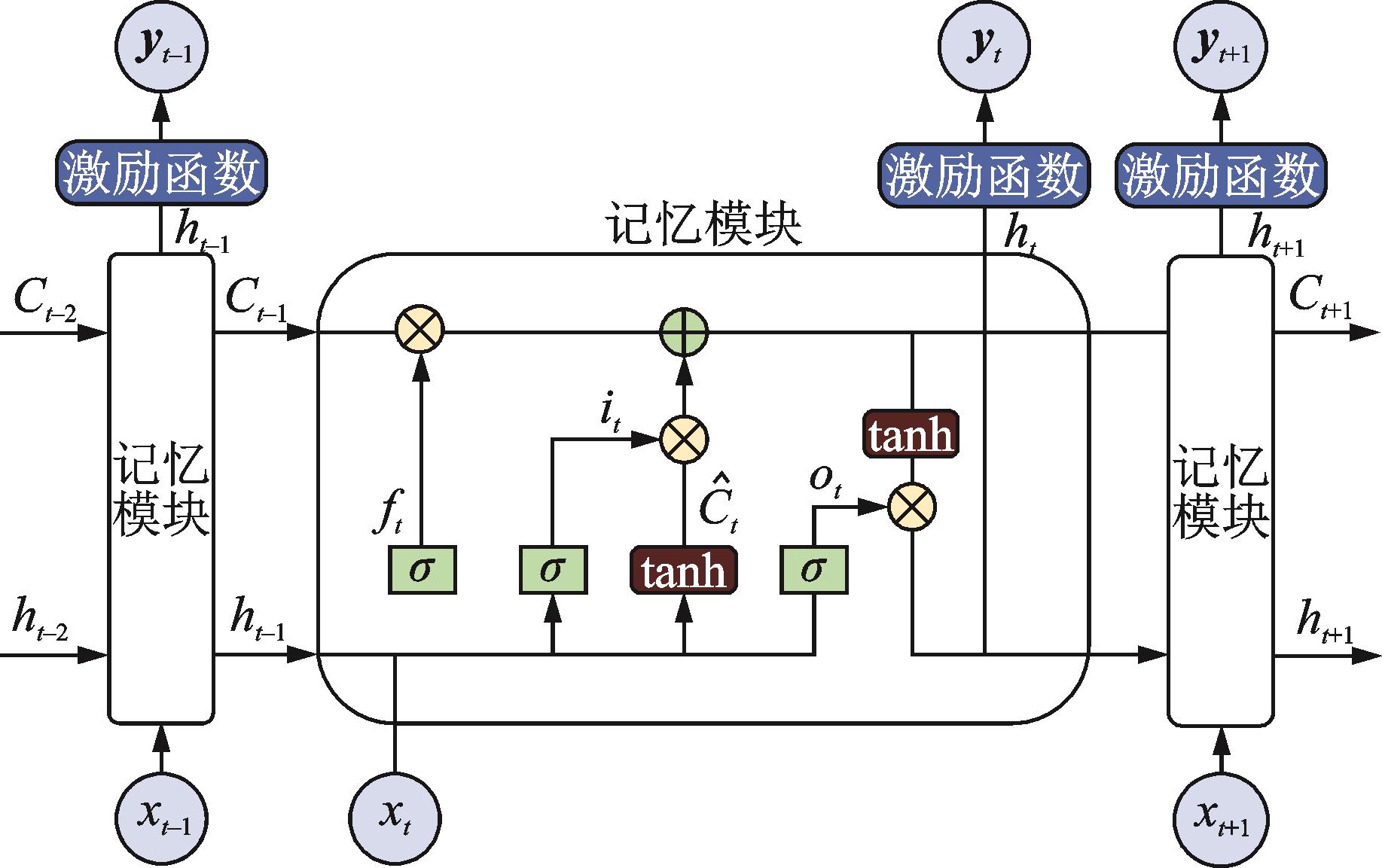

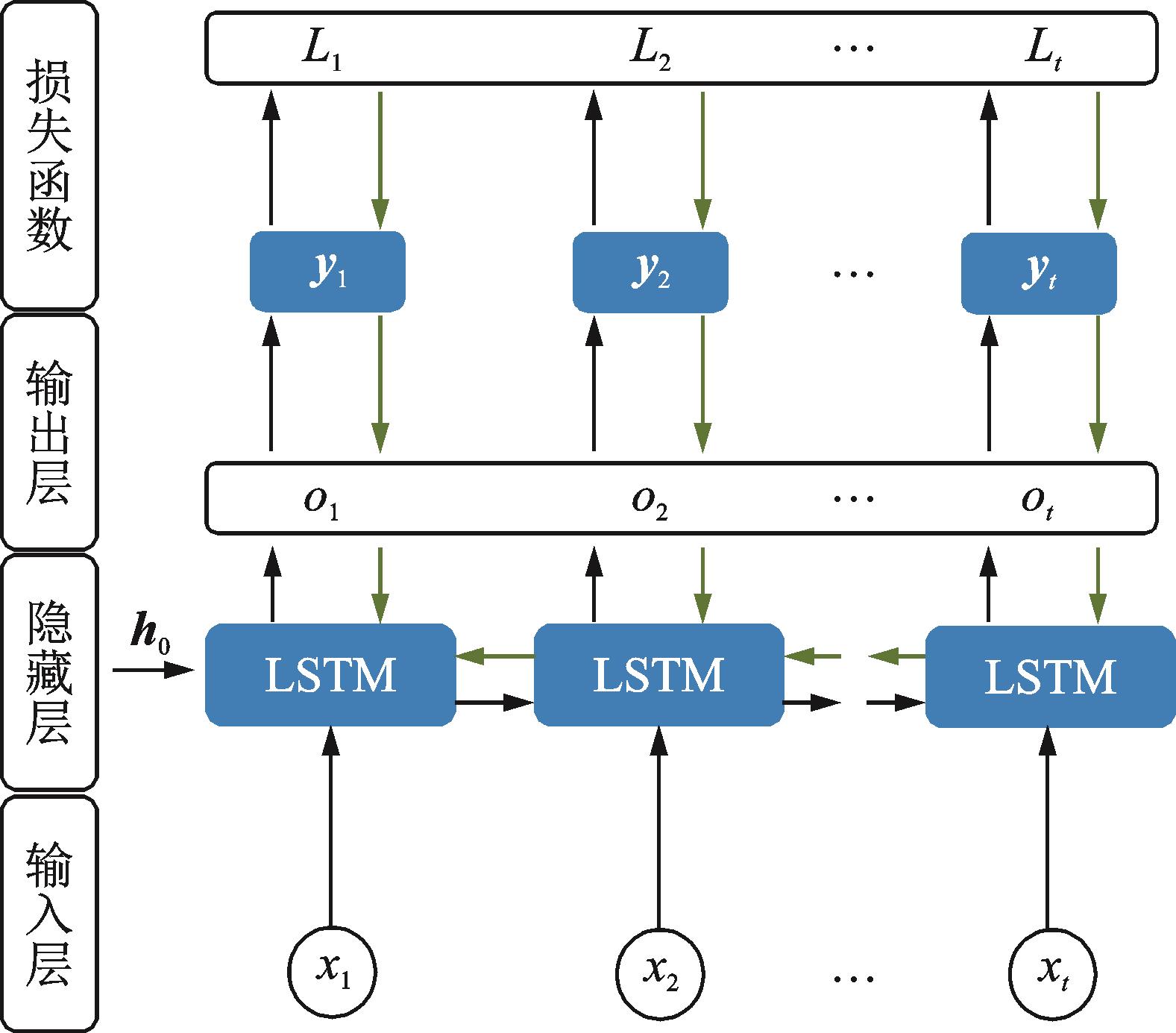

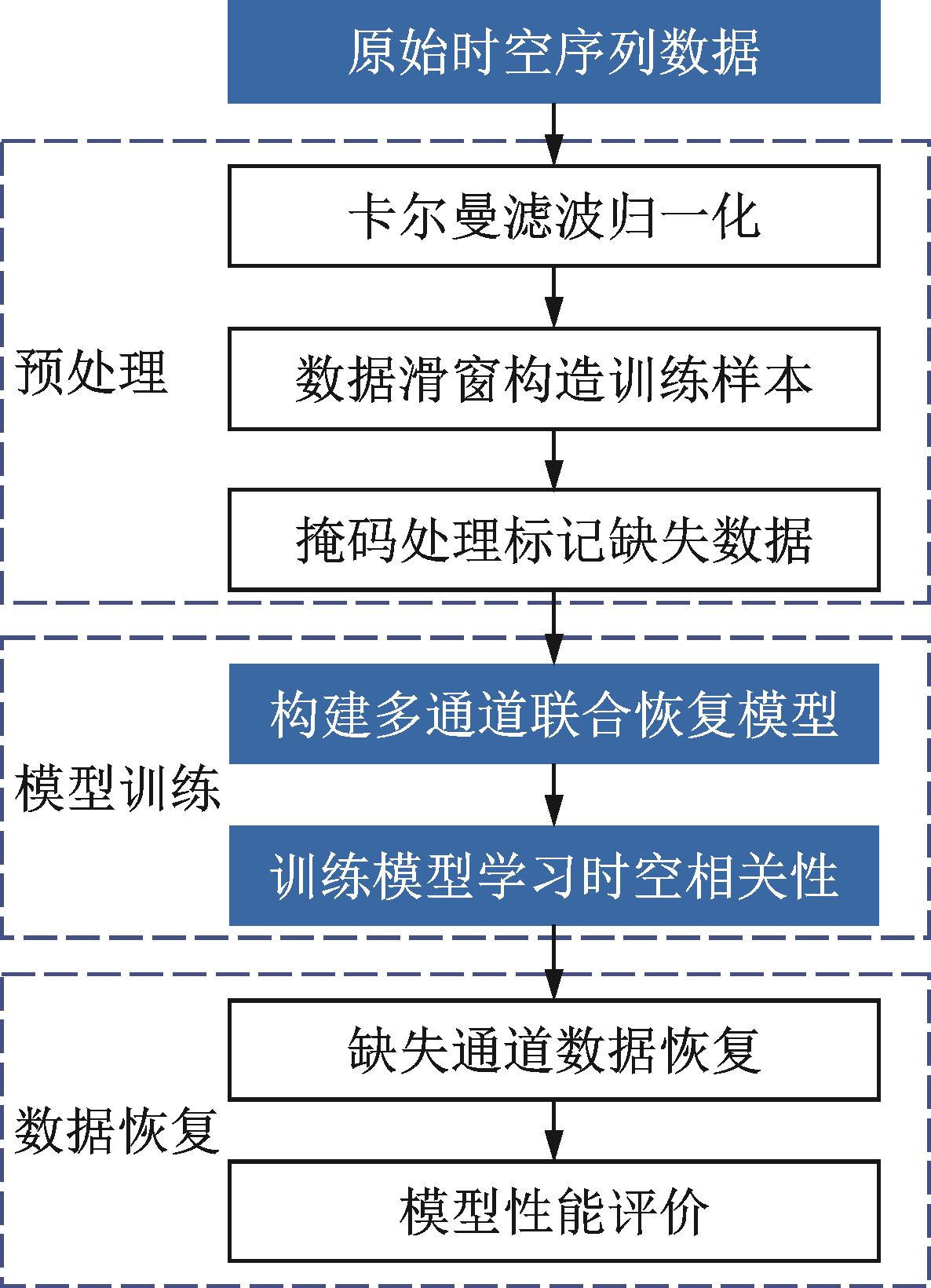

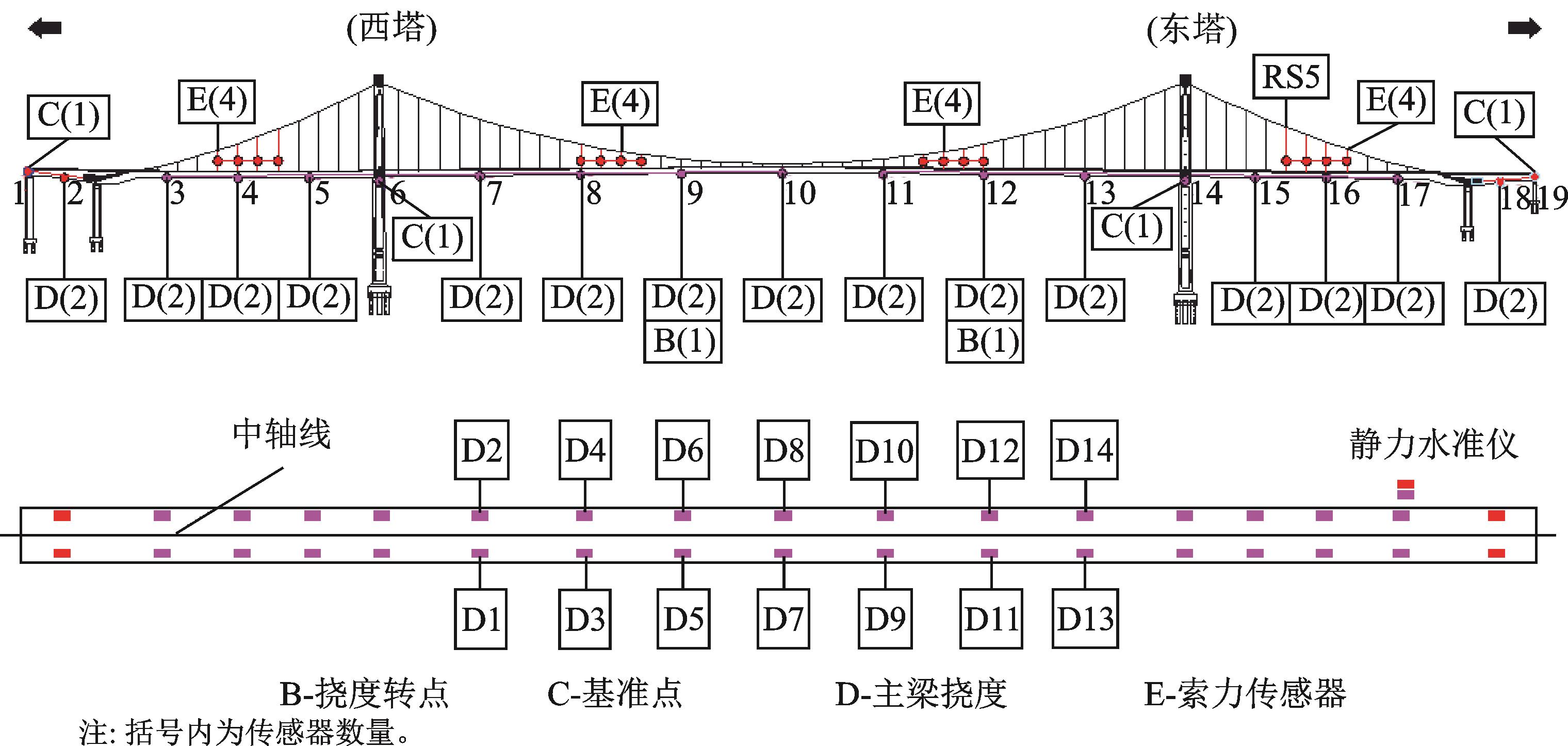

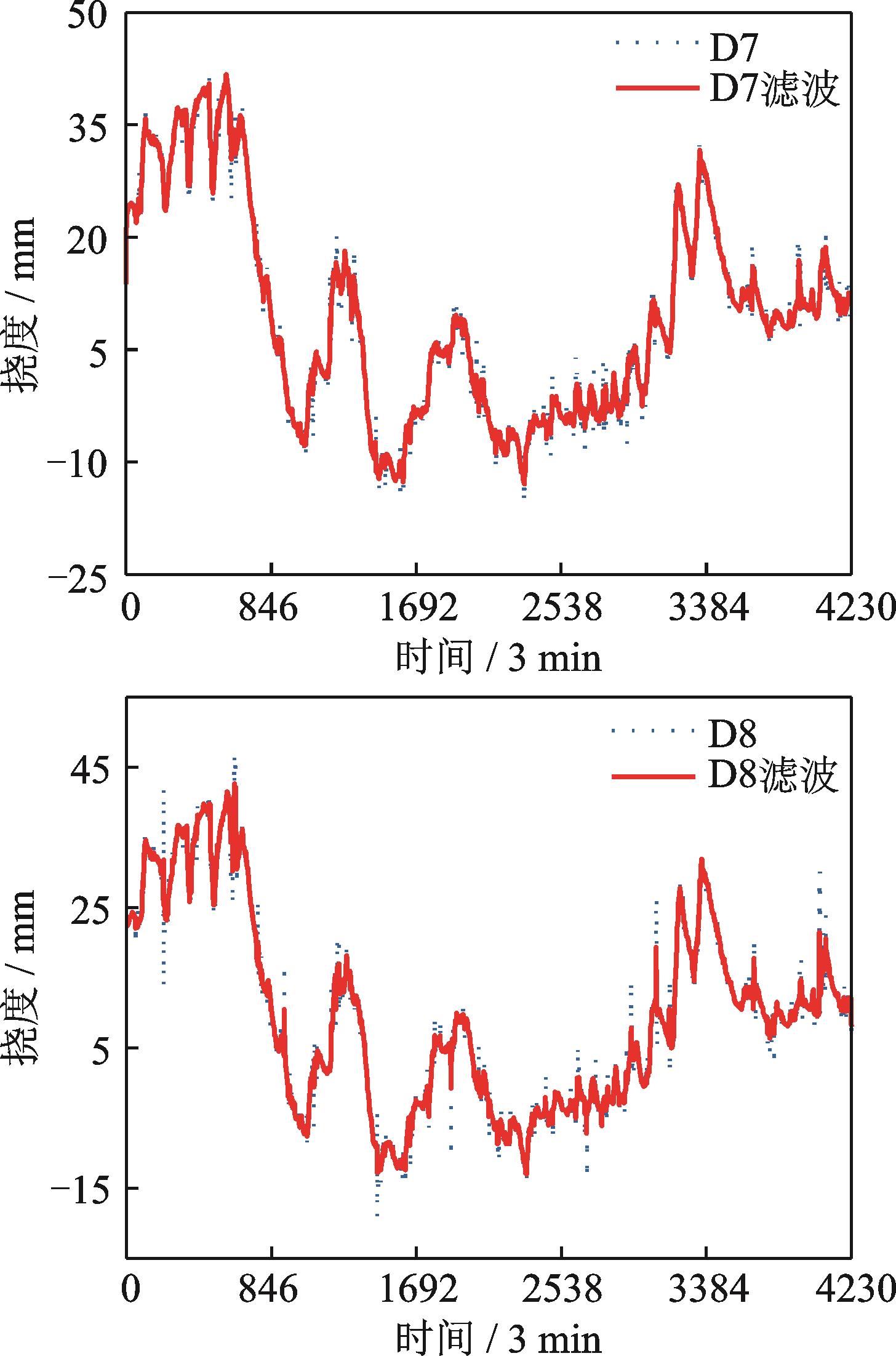

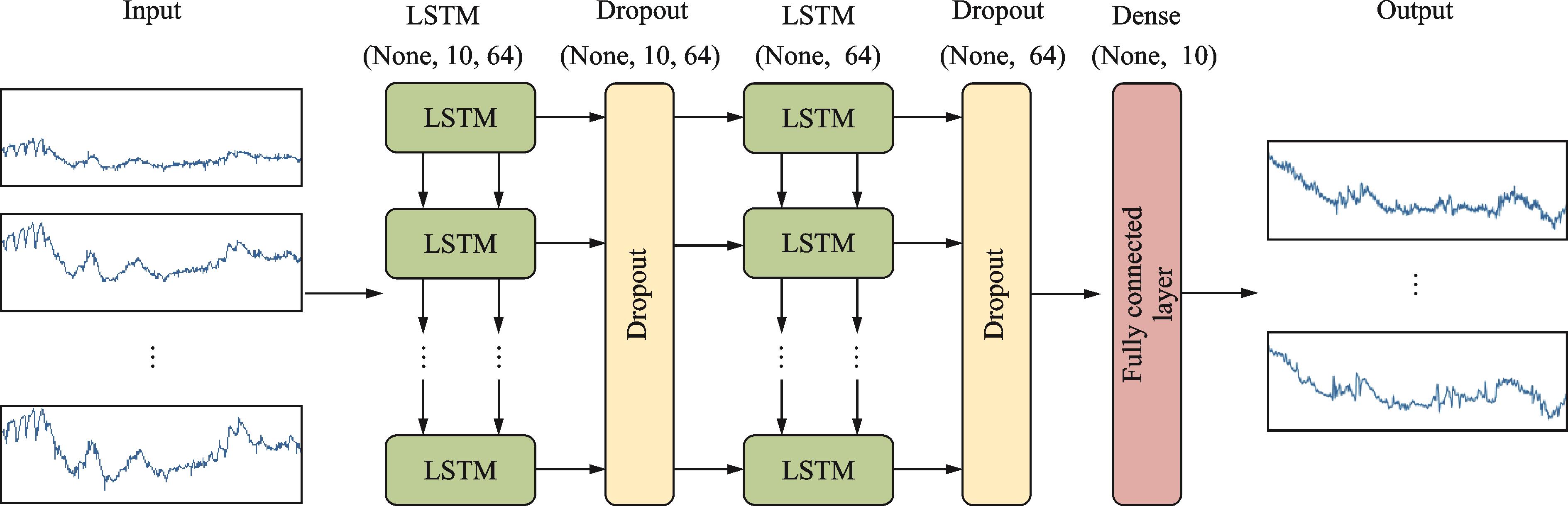

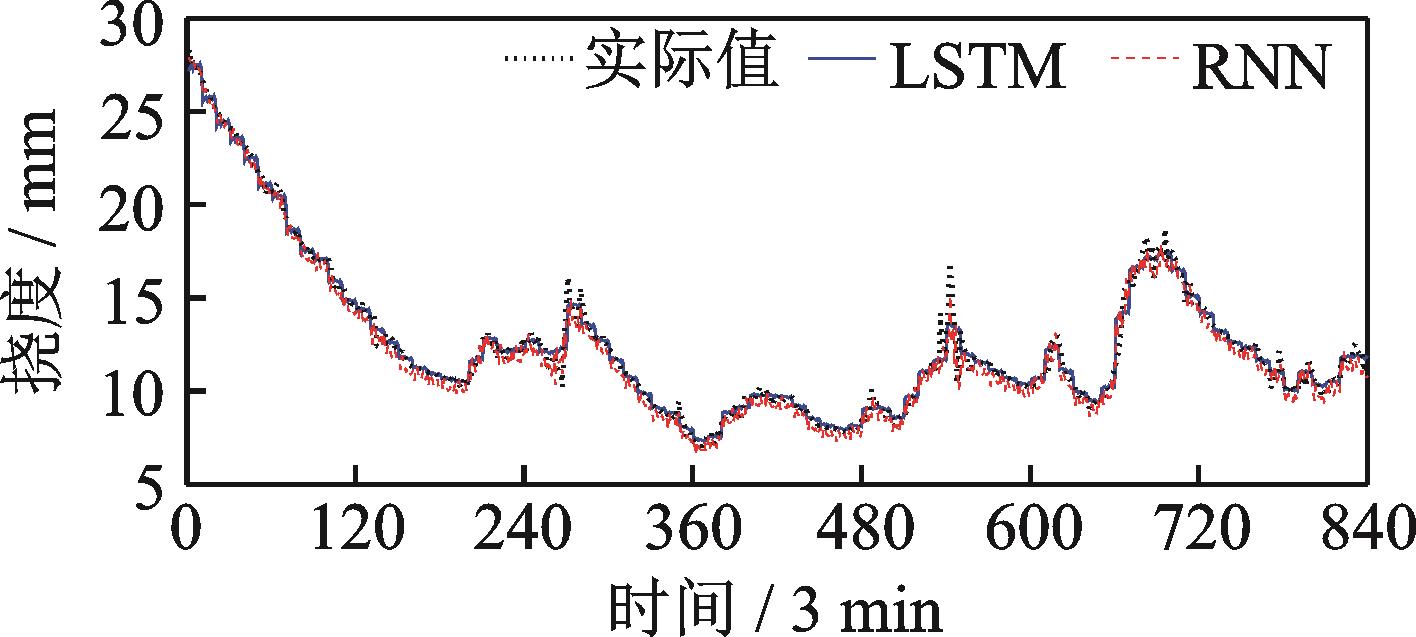

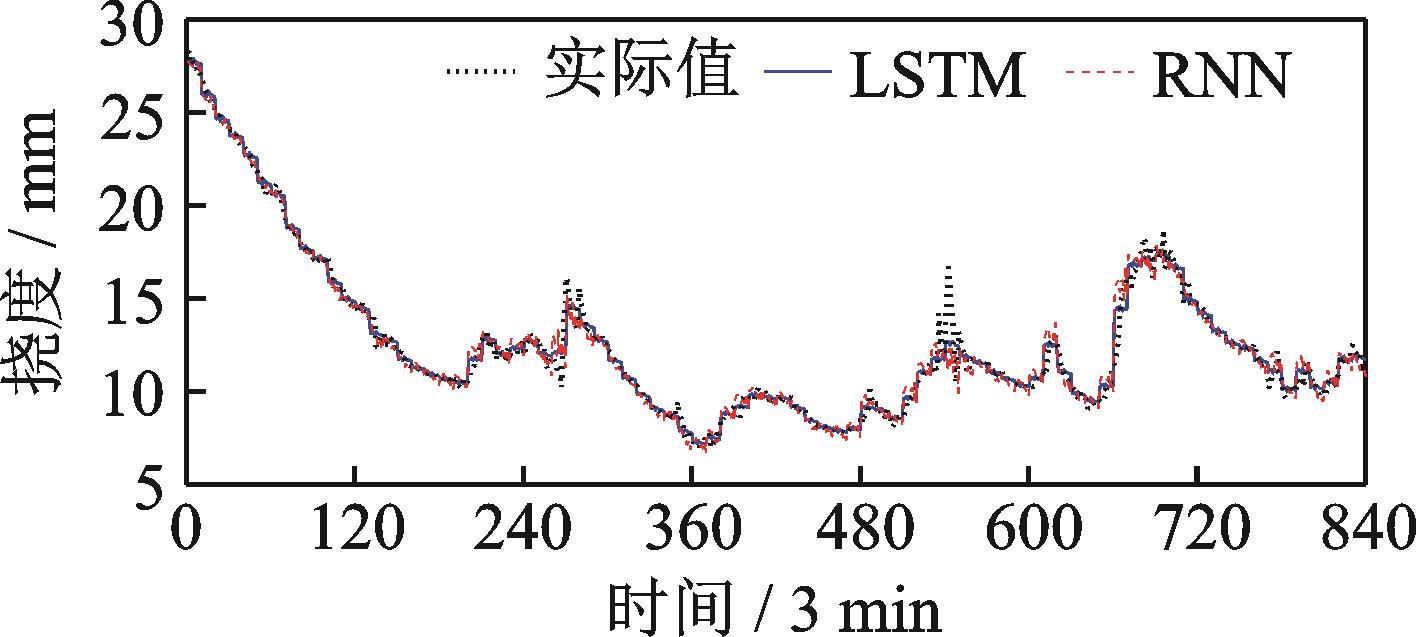

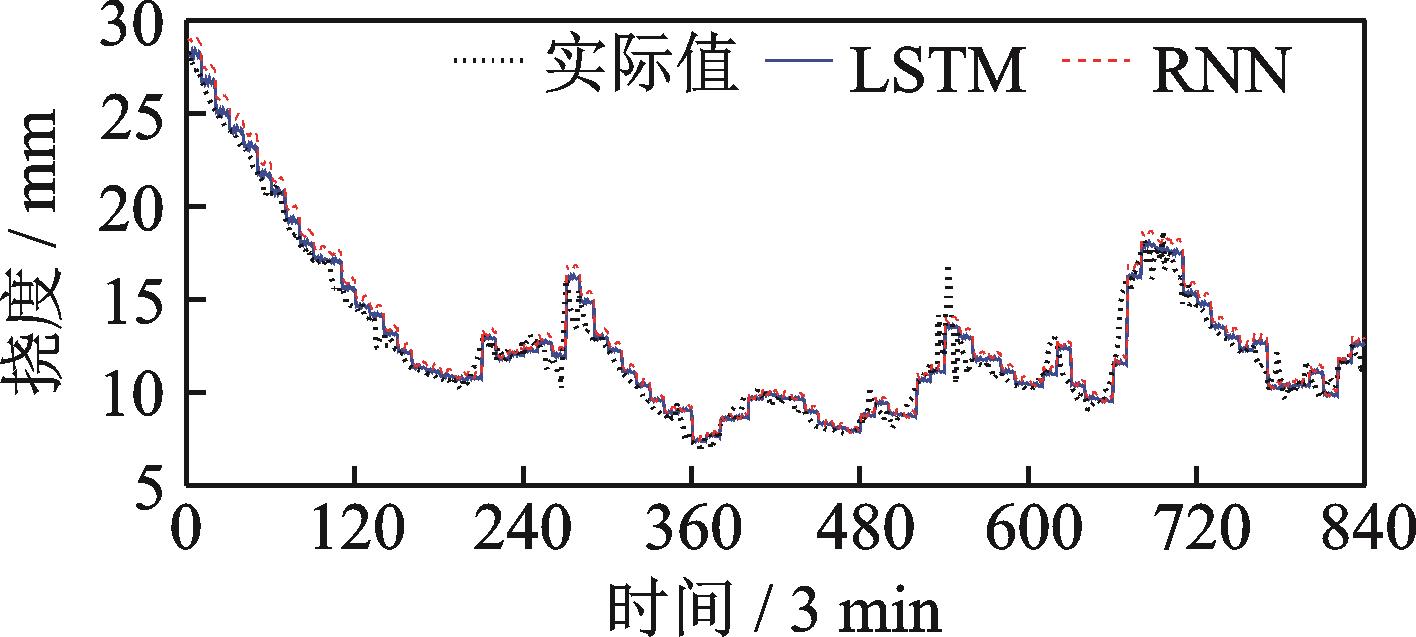

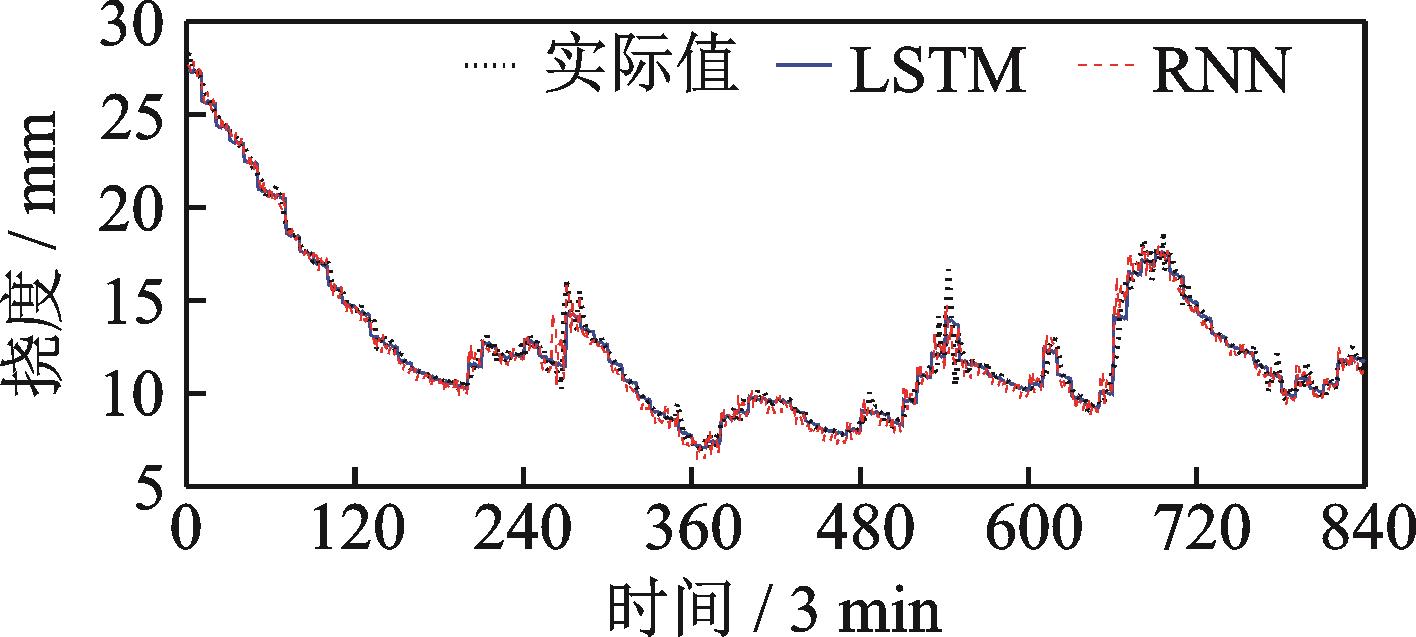

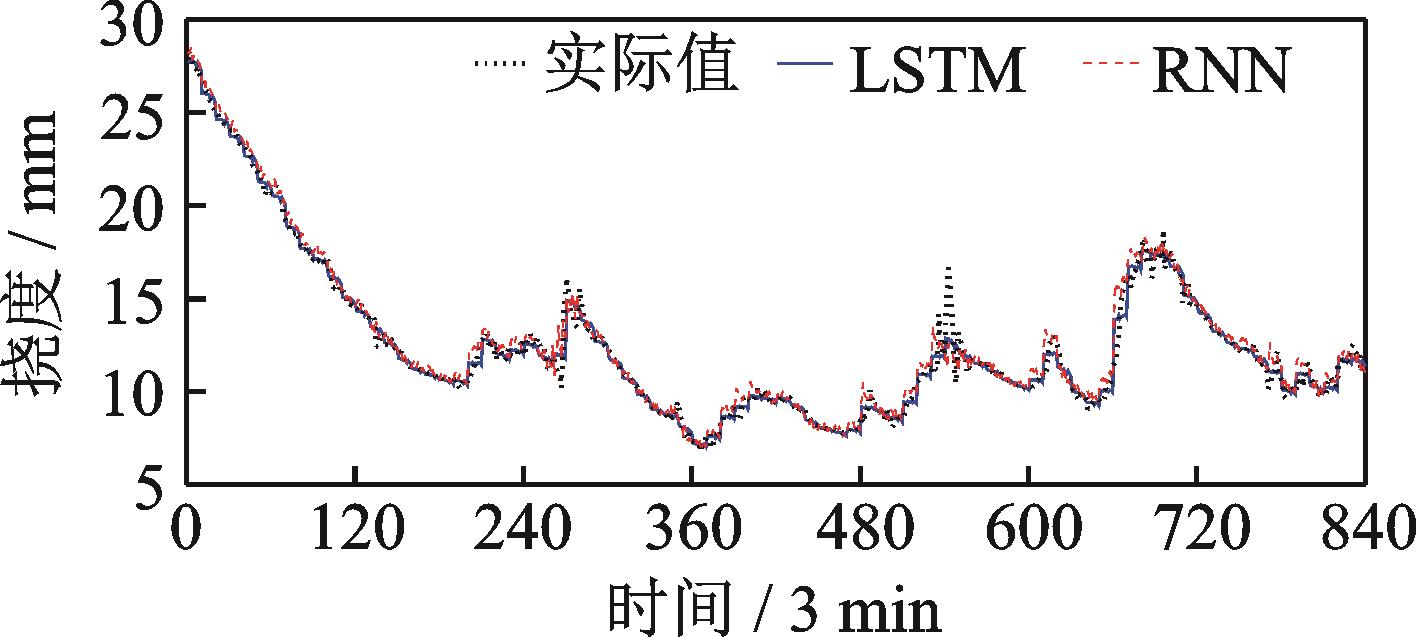

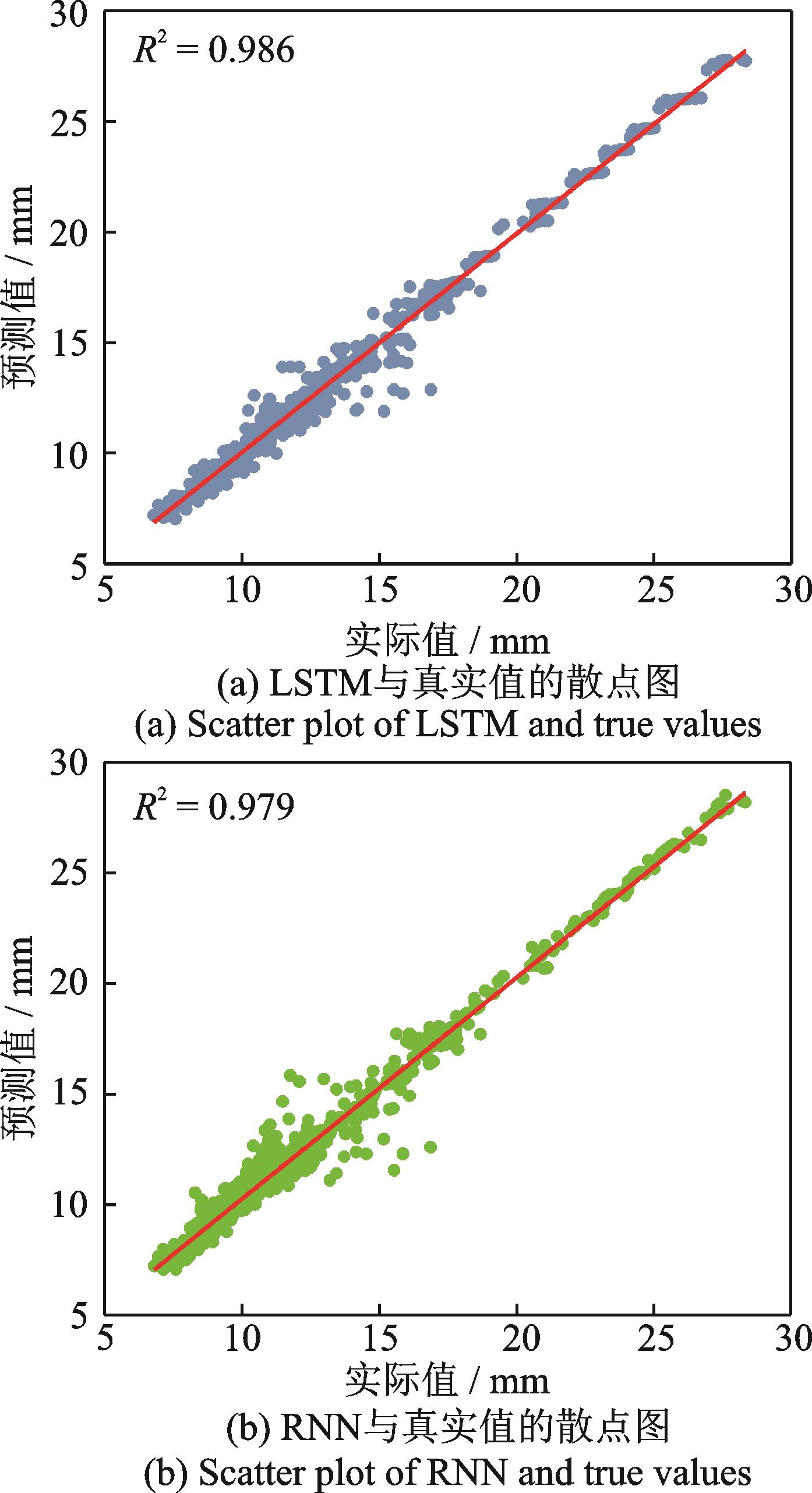

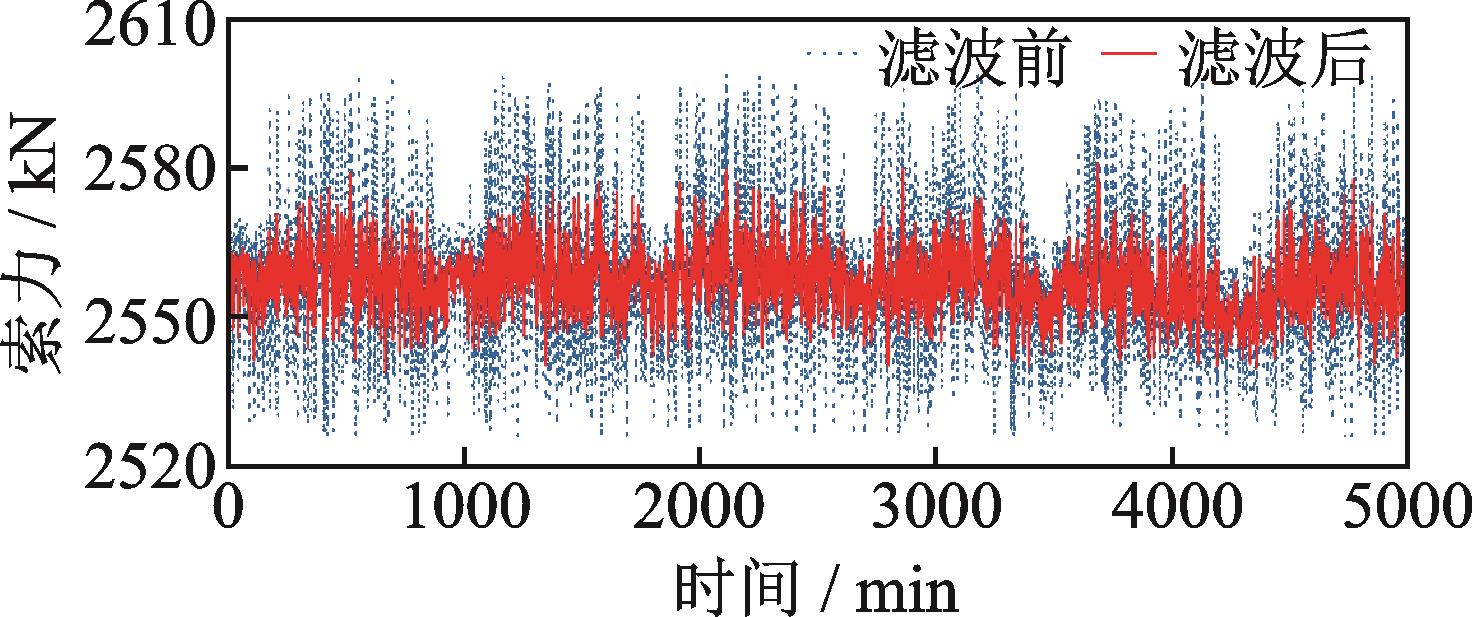

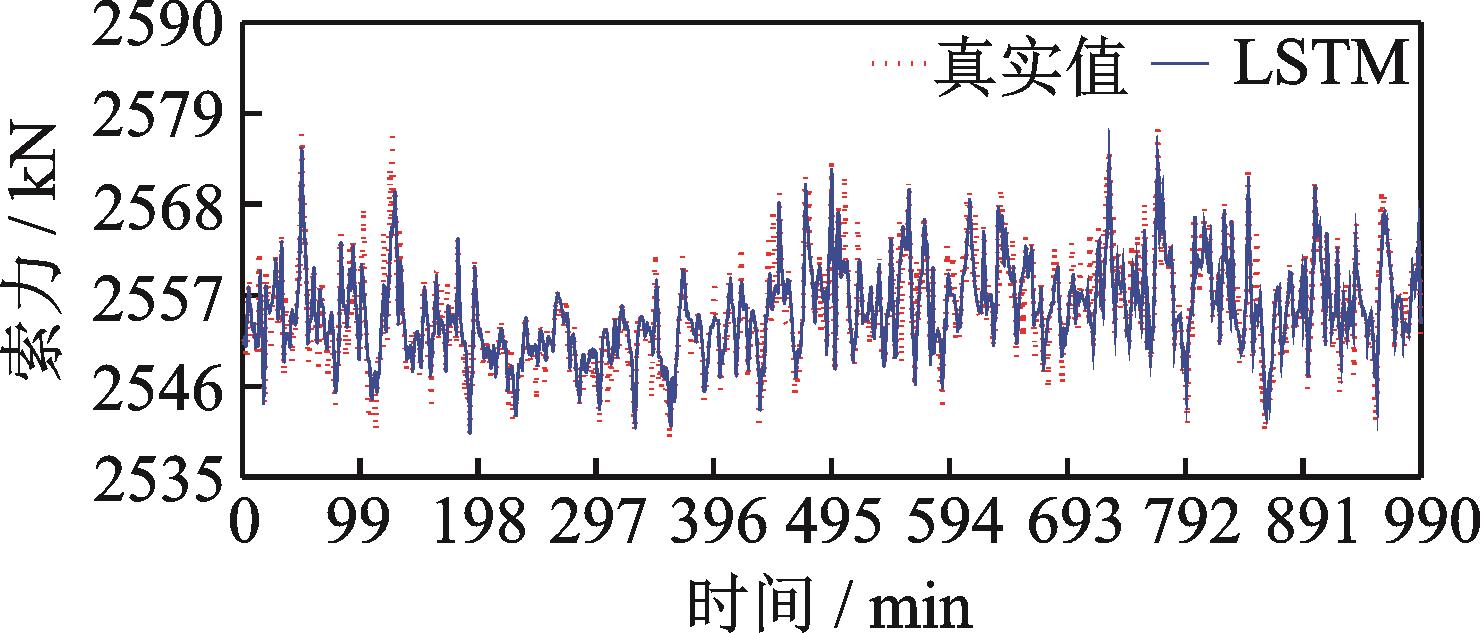

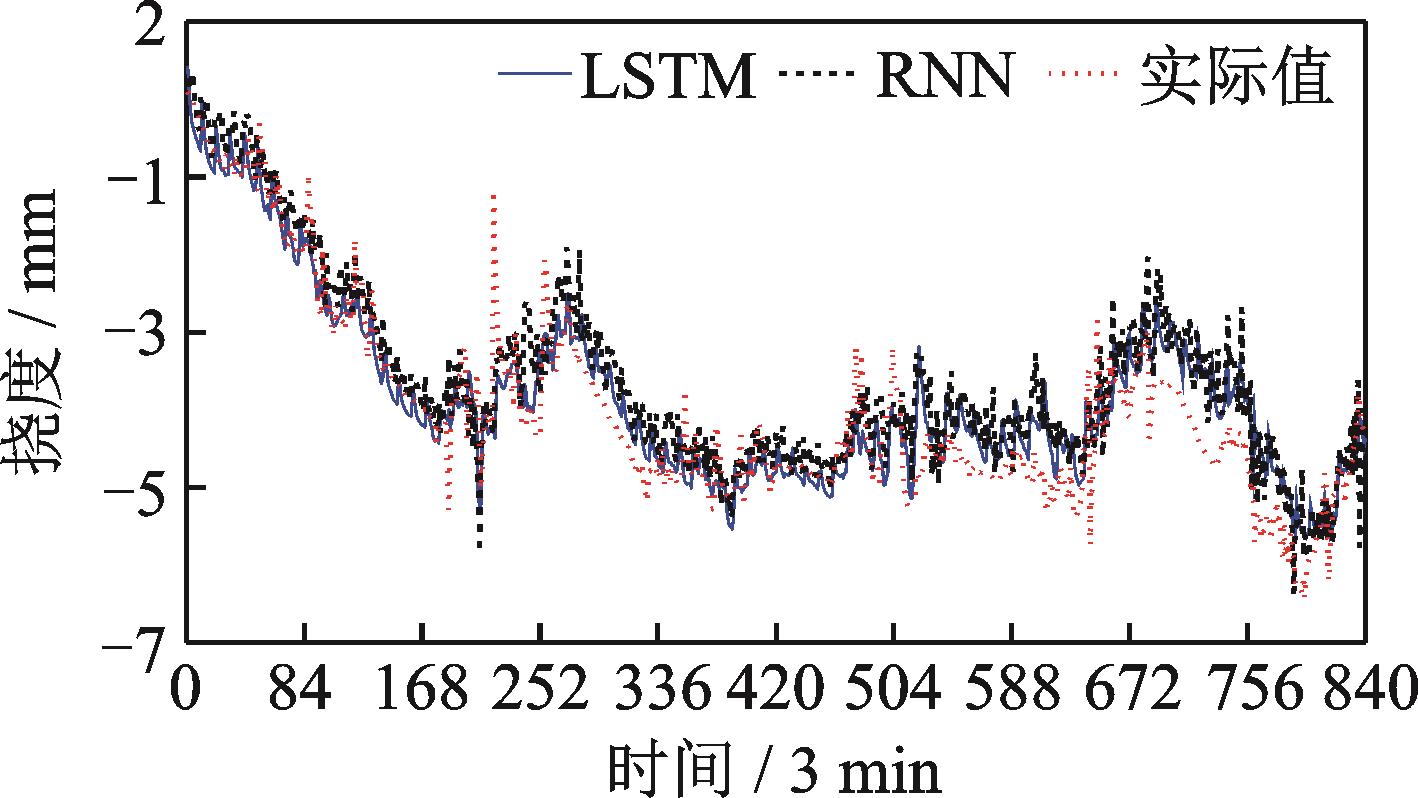

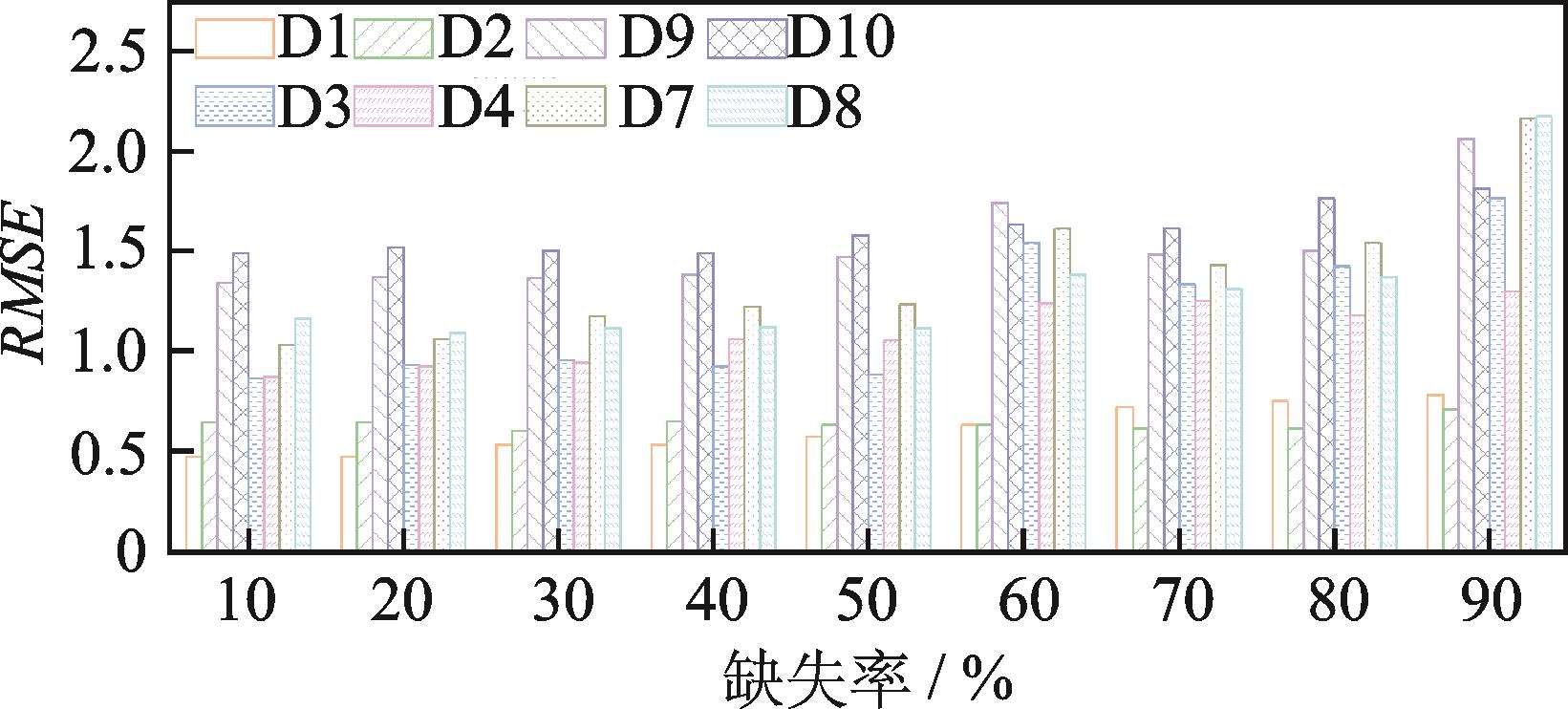

桥梁健康监测数据由于受到传感器故障等因素的影响,易发生数据缺失的情况。然而,现有监测数据恢复方法尚未有效 利用数据的时间与空间相关性。为此,本文提出了一种考虑时空相关性的桥梁监测数据多通道联合恢复方法。采用卡尔曼滤 波归一化处理原始数据,消除随机误差的影响;将预处理后的数据划分为训练集和测试集,通过滑窗方式构造训练样本,并对 样本进行掩码处理,将数据恢复问题转化为时间序列预测问题;利用传感器自身历史数据的时空相关性,构建端到端的长短期 记忆神经网络进行训练,从而实现缺失数据的恢复;基于某悬索桥主梁挠度和吊索索力监测数据验证所提方法的有效性,讨论 该方法恢复单通道及多通道数据的性能。结果表明,与传统循环神经网络相比,在数据缺失率为60%时,所提方法可以实现 22%的精度提升;此外,该方法能充分利用数据通道间的时空相关性,实现多个通道数据的同时恢复。

桥梁健康监测数据由于受到传感器故障等因素的影响,易发生数据缺失的情况。然而,现有监测数据恢复方法尚未有效 利用数据的时间与空间相关性。为此,本文提出了一种考虑时空相关性的桥梁监测数据多通道联合恢复方法。采用卡尔曼滤 波归一化处理原始数据,消除随机误差的影响;将预处理后的数据划分为训练集和测试集,通过滑窗方式构造训练样本,并对 样本进行掩码处理,将数据恢复问题转化为时间序列预测问题;利用传感器自身历史数据的时空相关性,构建端到端的长短期 记忆神经网络进行训练,从而实现缺失数据的恢复;基于某悬索桥主梁挠度和吊索索力监测数据验证所提方法的有效性,讨论 该方法恢复单通道及多通道数据的性能。结果表明,与传统循环神经网络相比,在数据缺失率为60%时,所提方法可以实现 22%的精度提升;此外,该方法能充分利用数据通道间的时空相关性,实现多个通道数据的同时恢复。

2025,38(3):567-578, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.013

摘要:

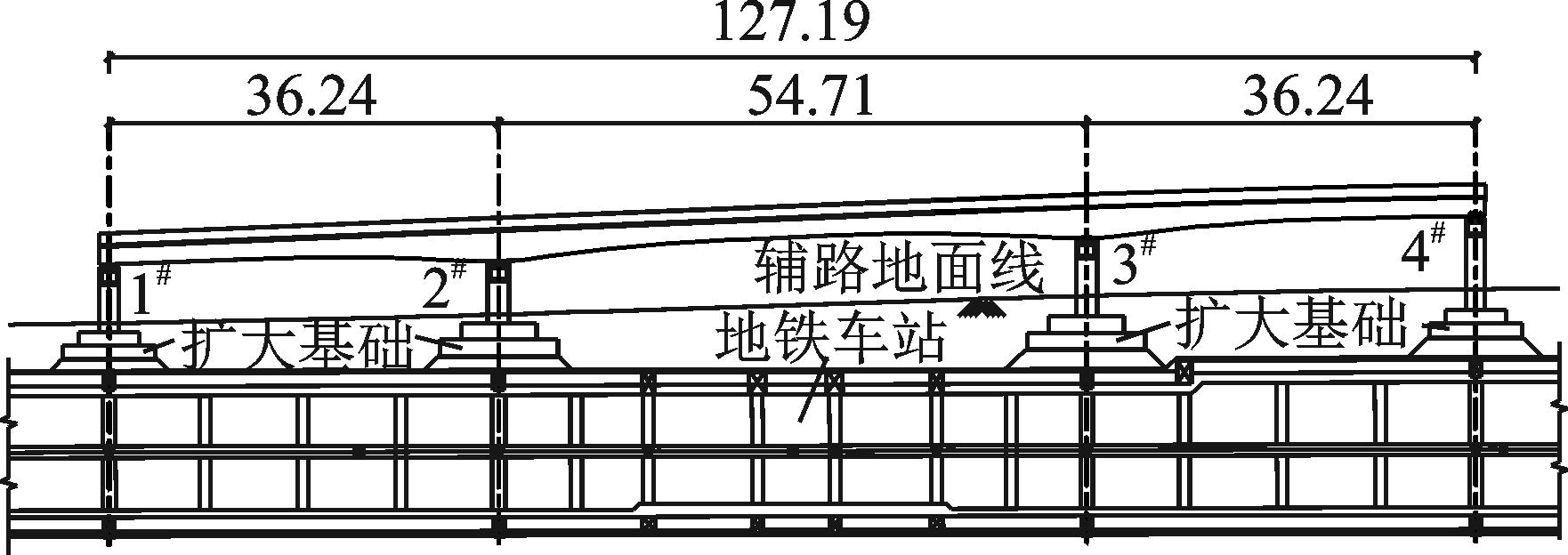

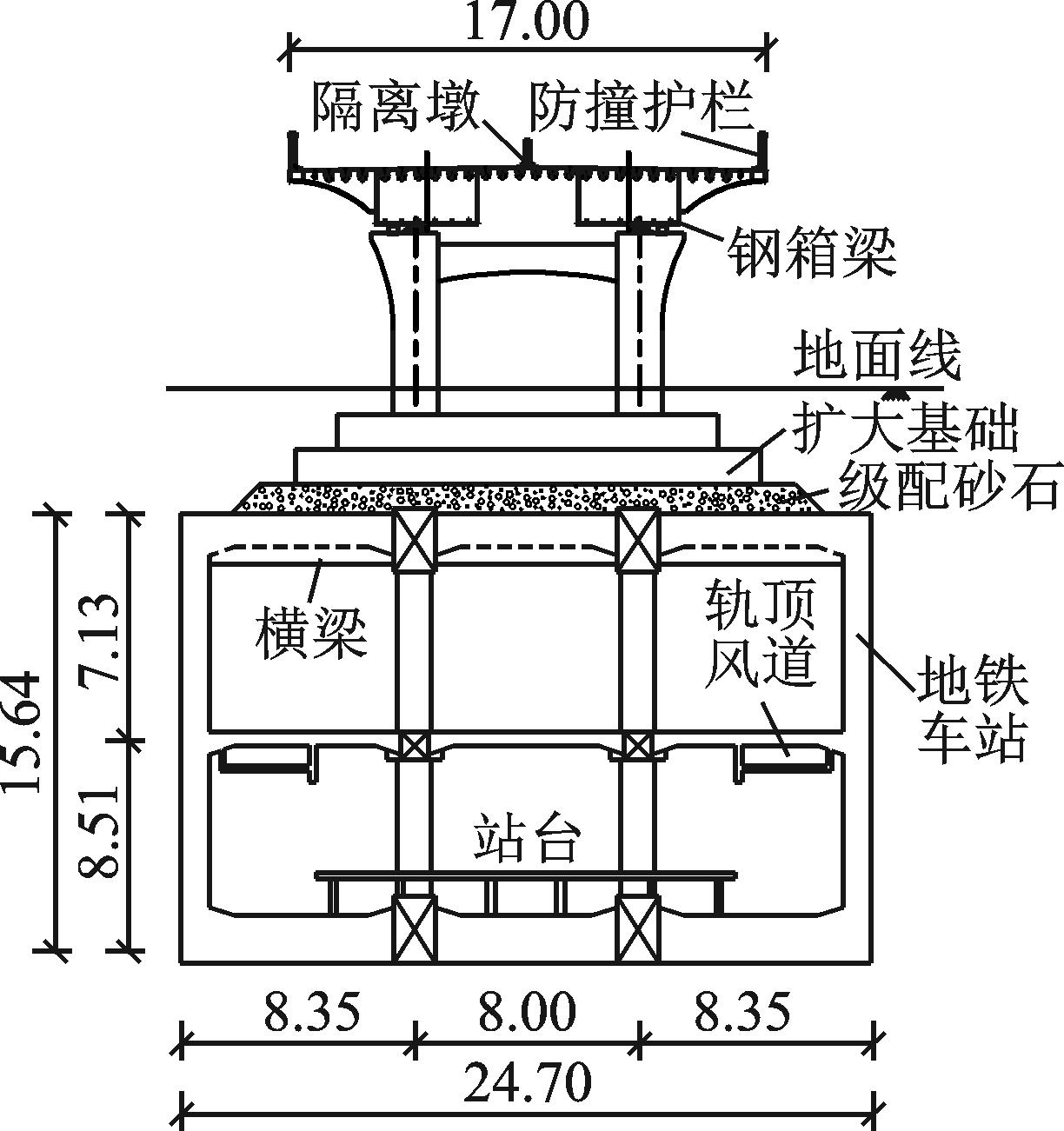

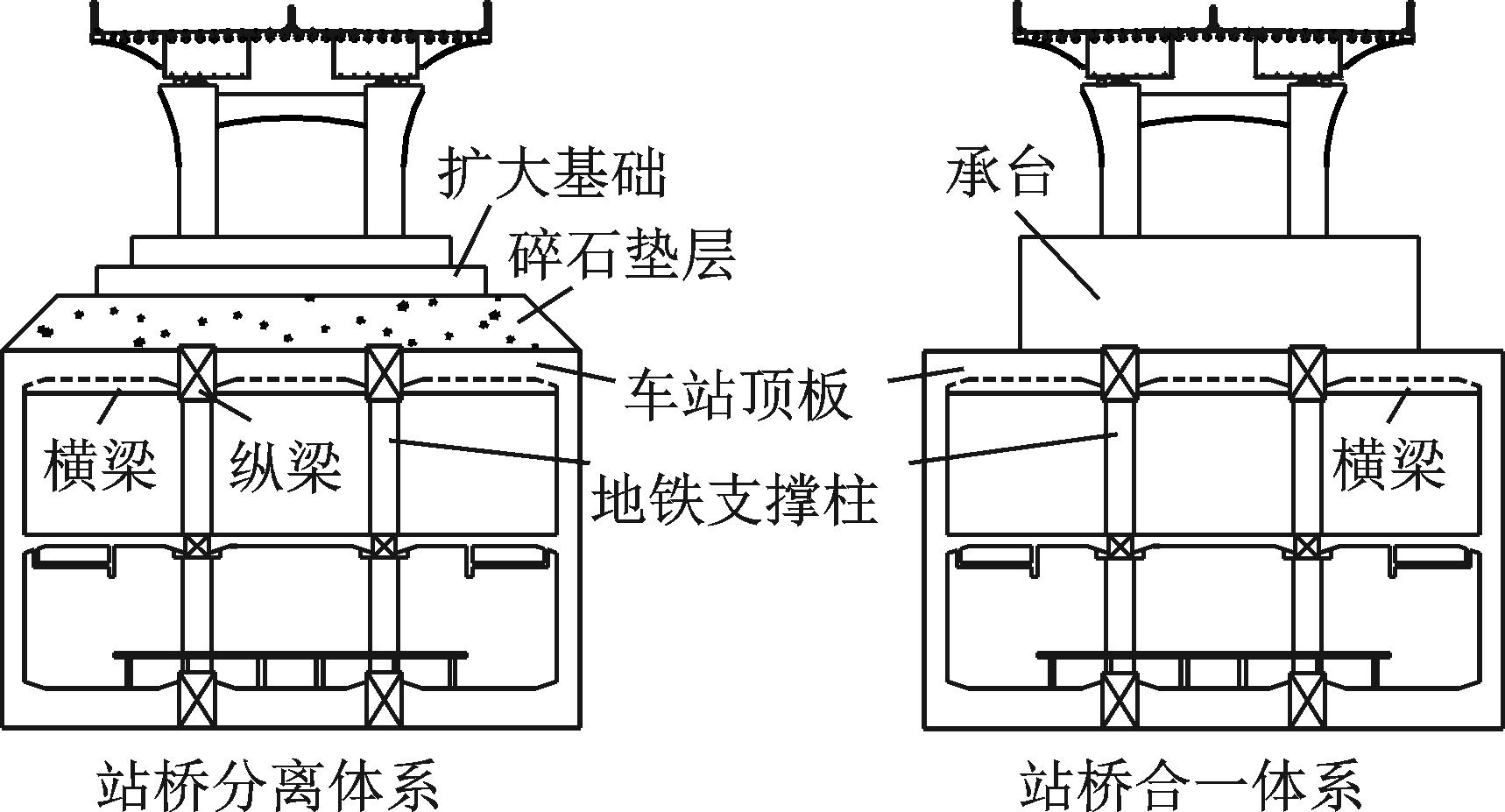

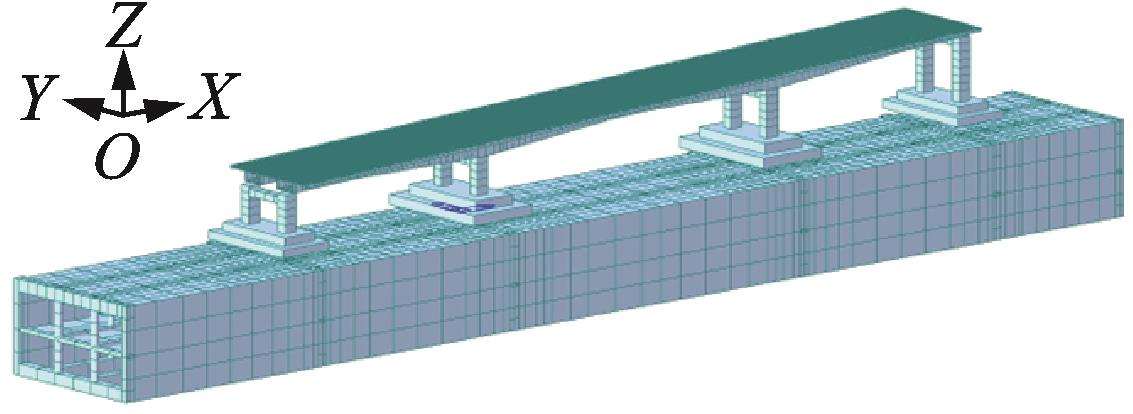

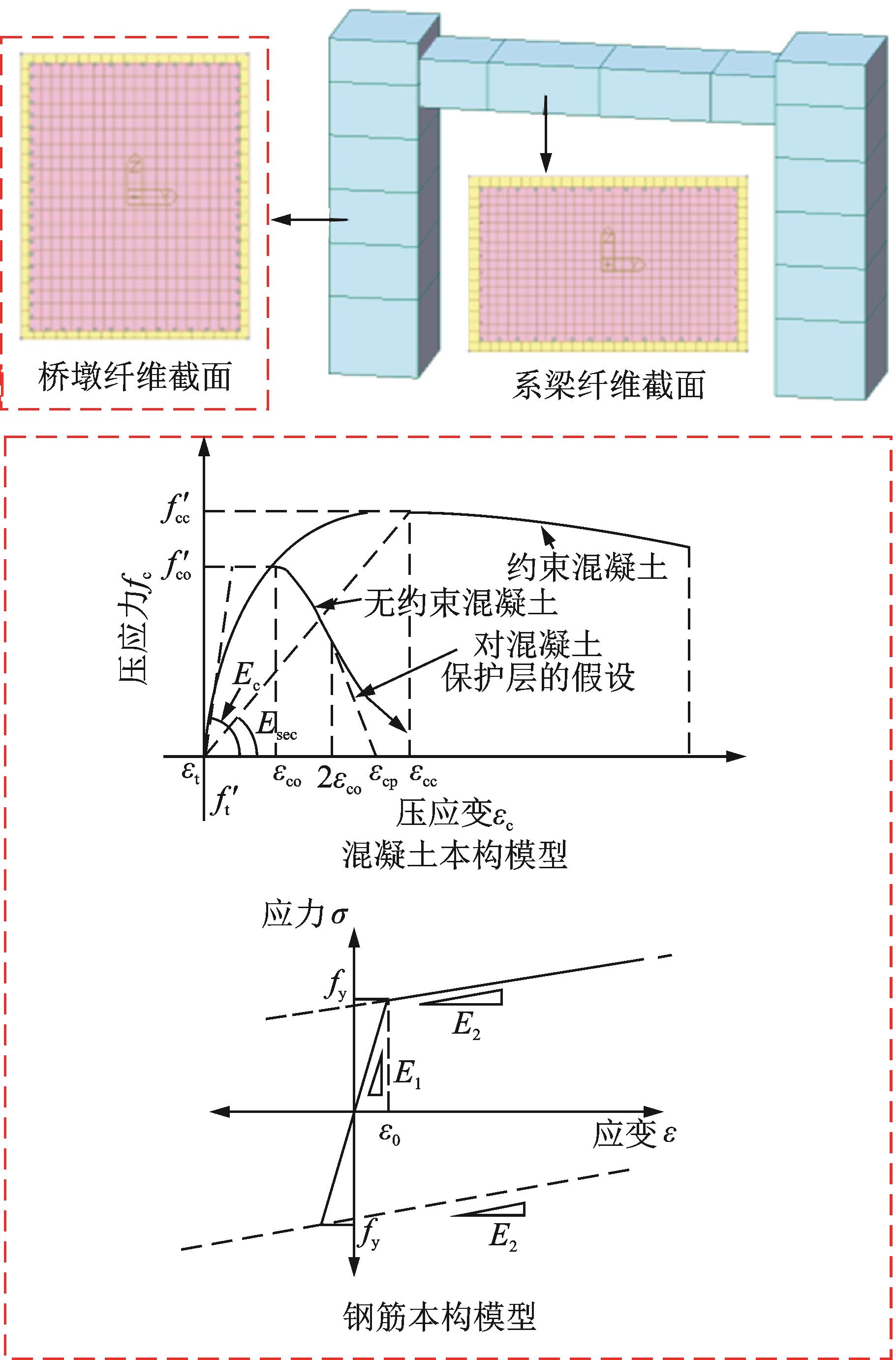

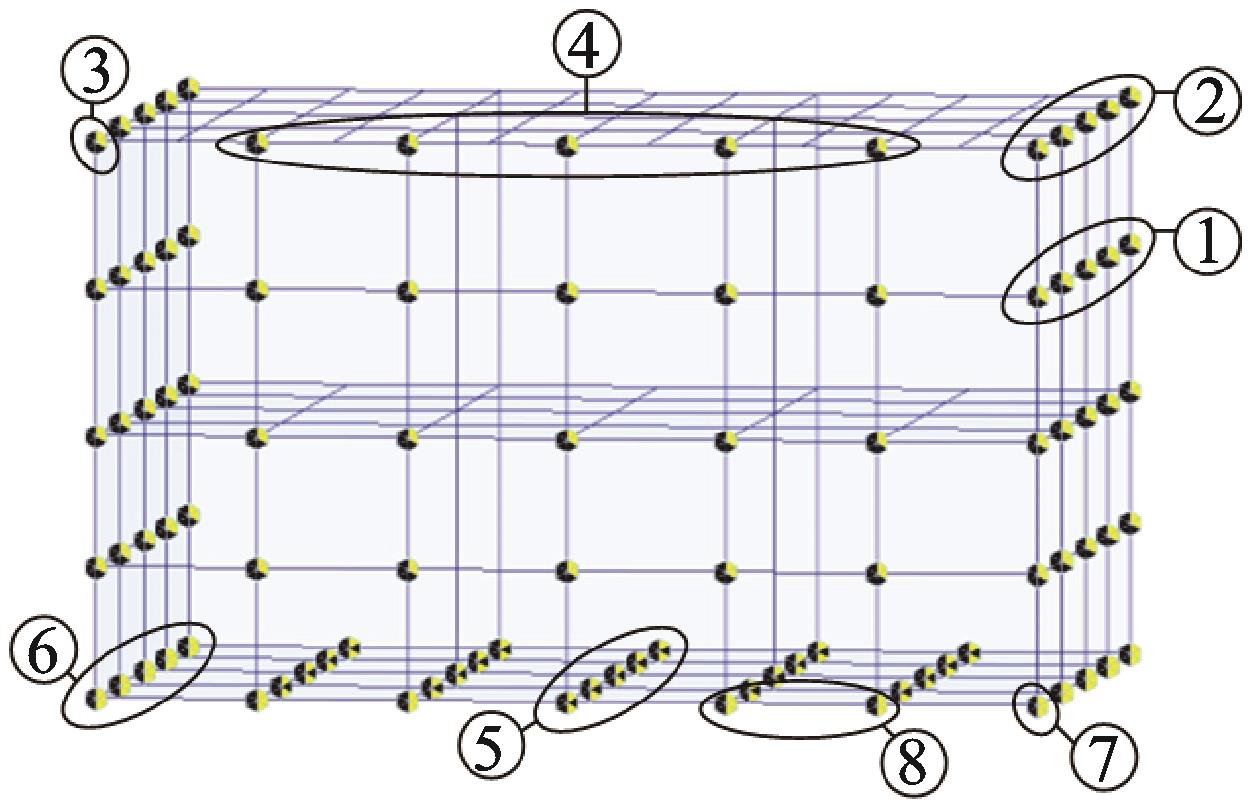

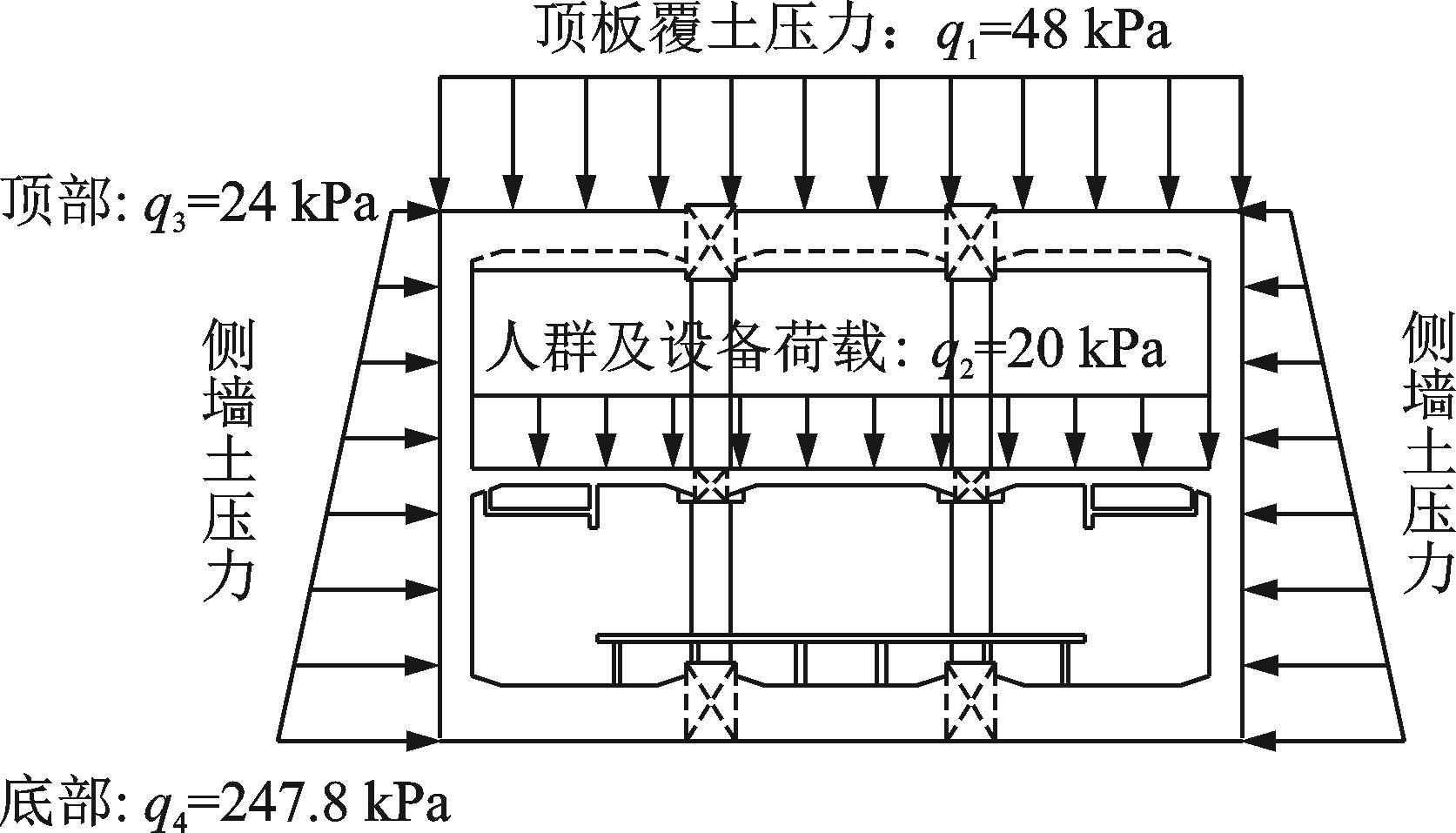

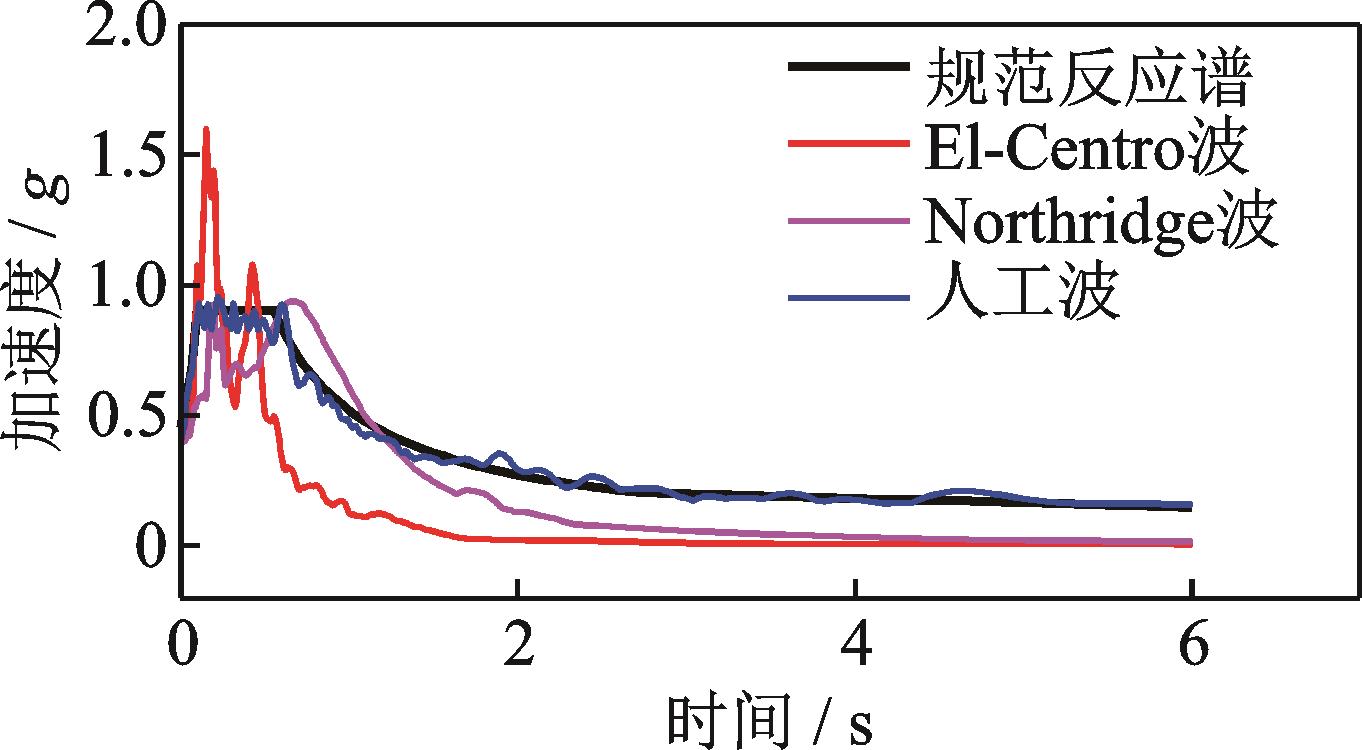

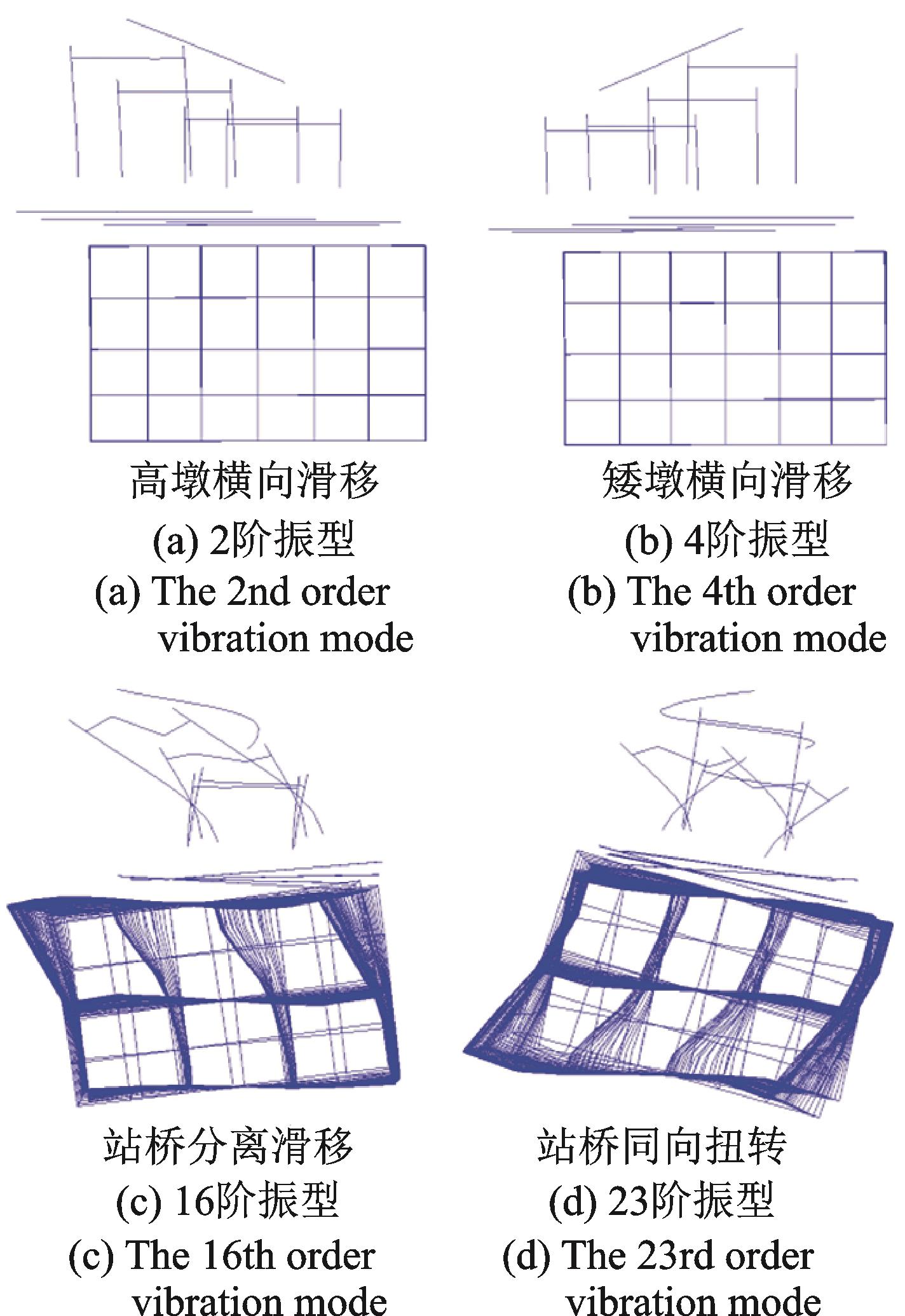

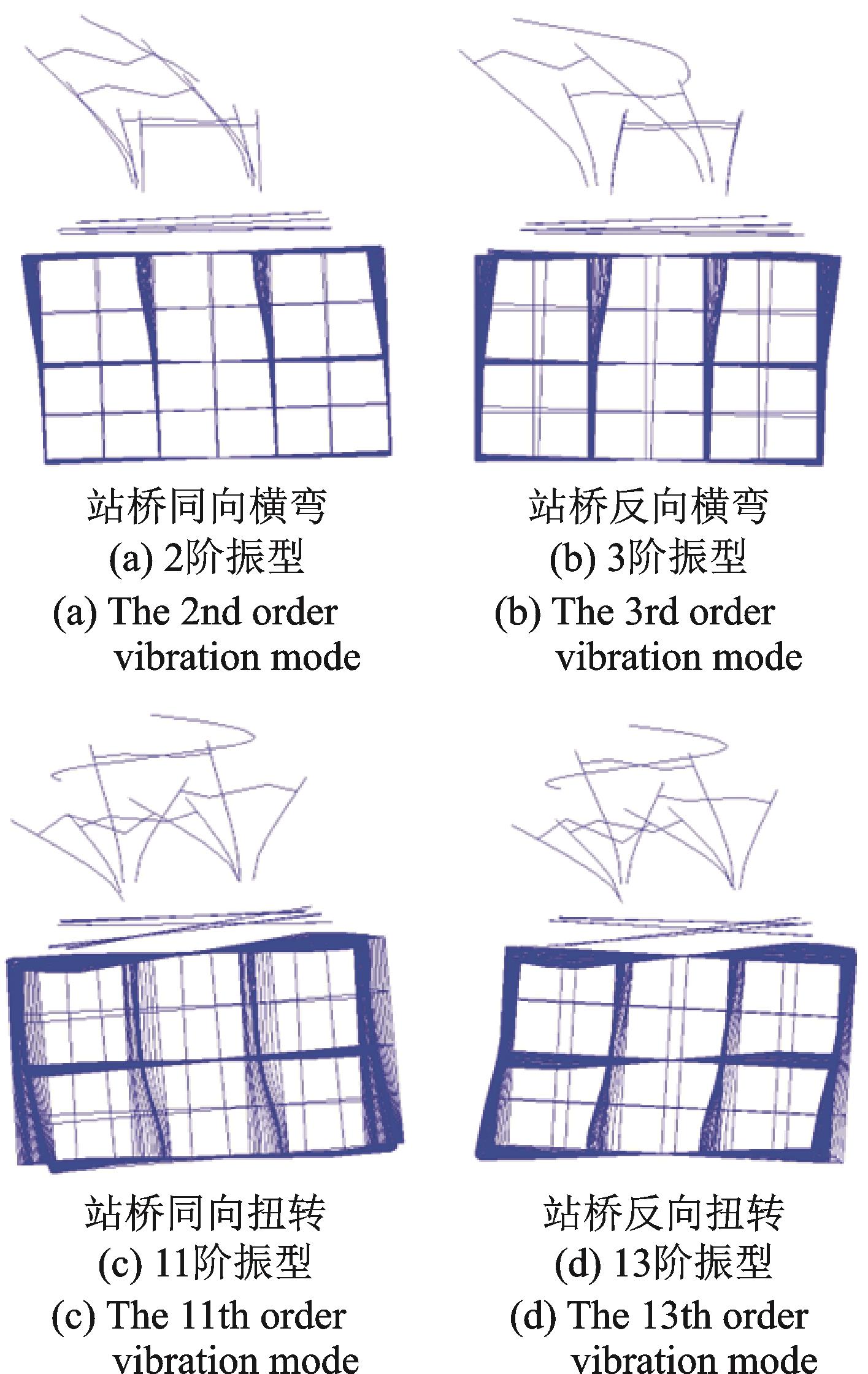

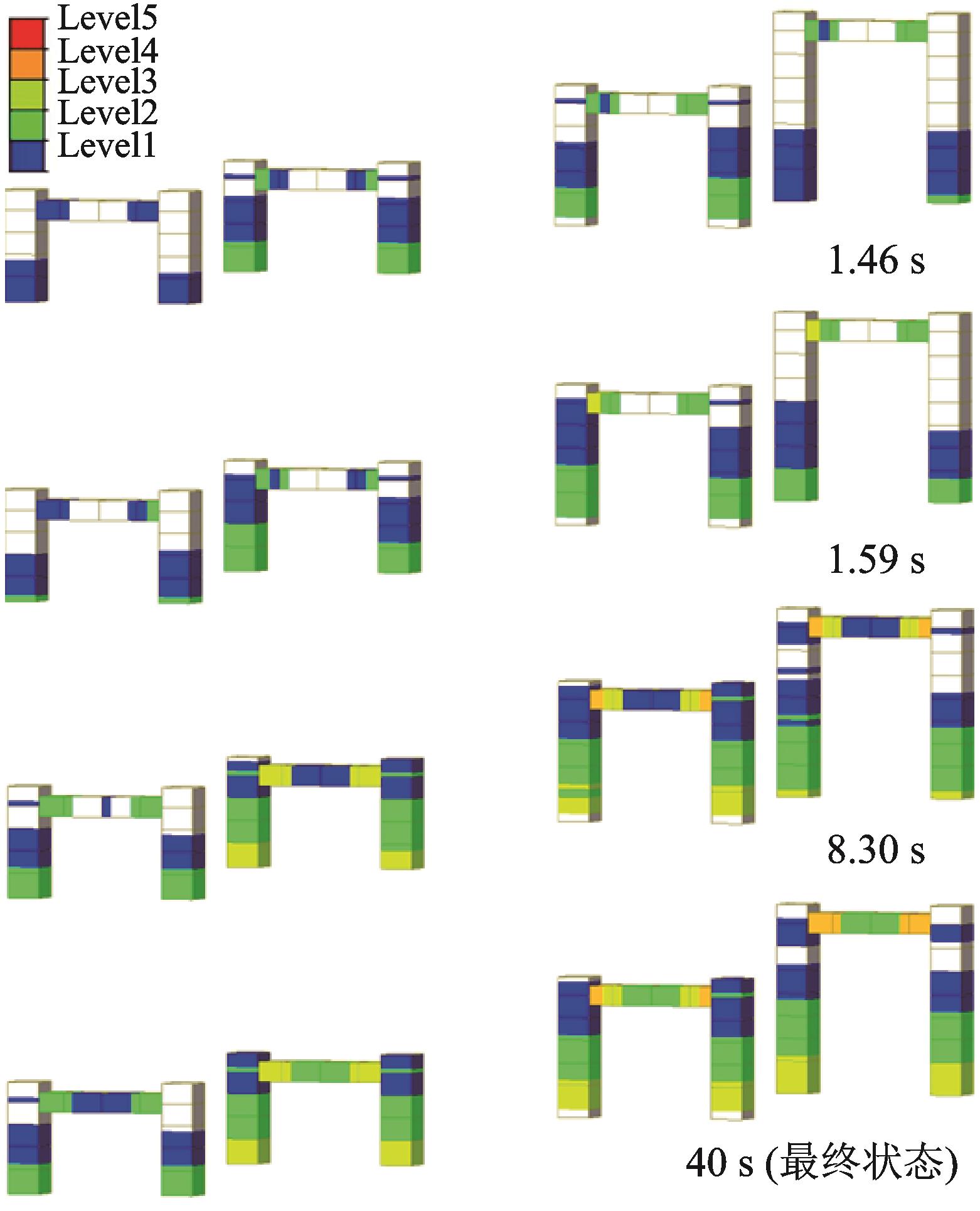

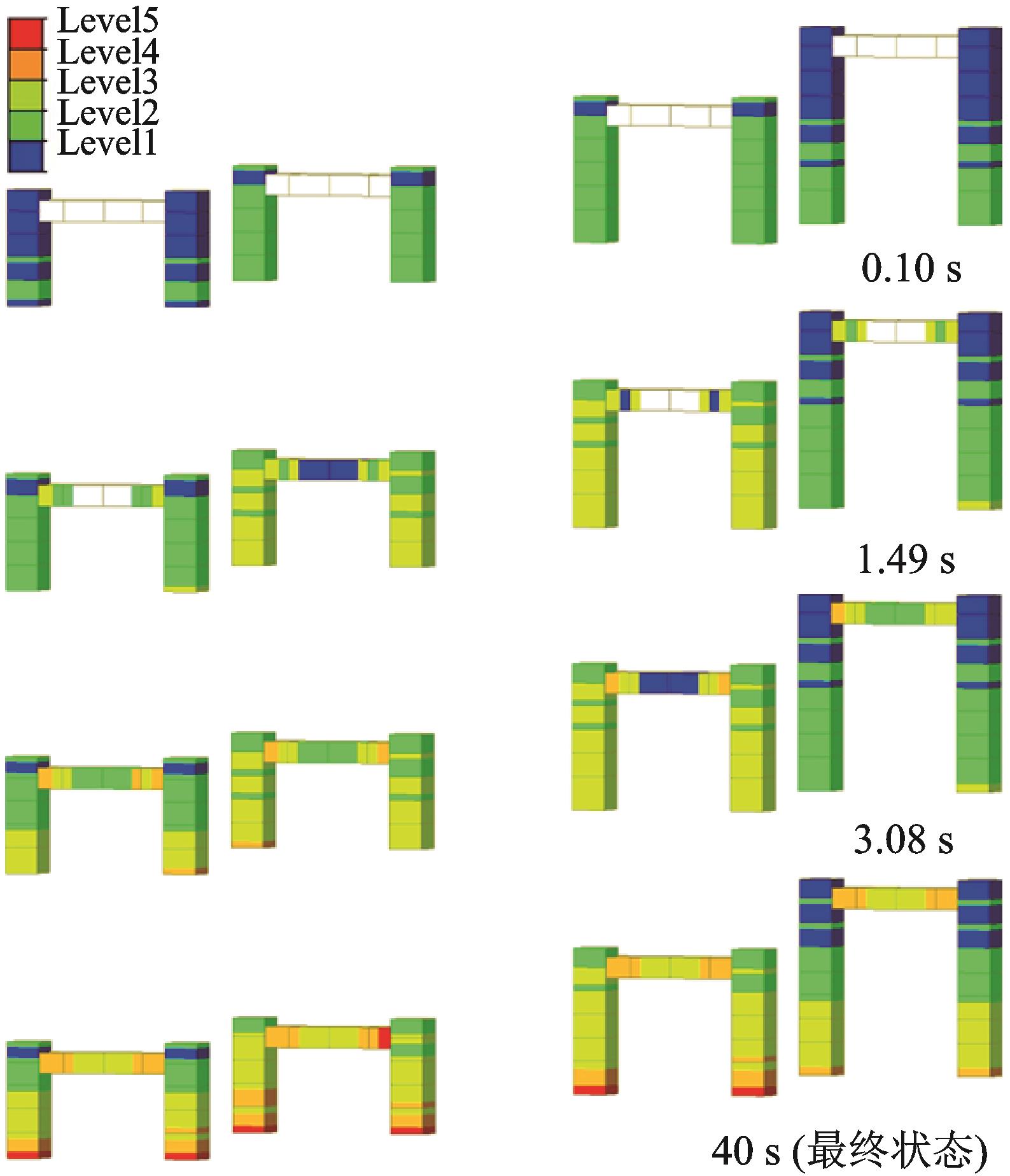

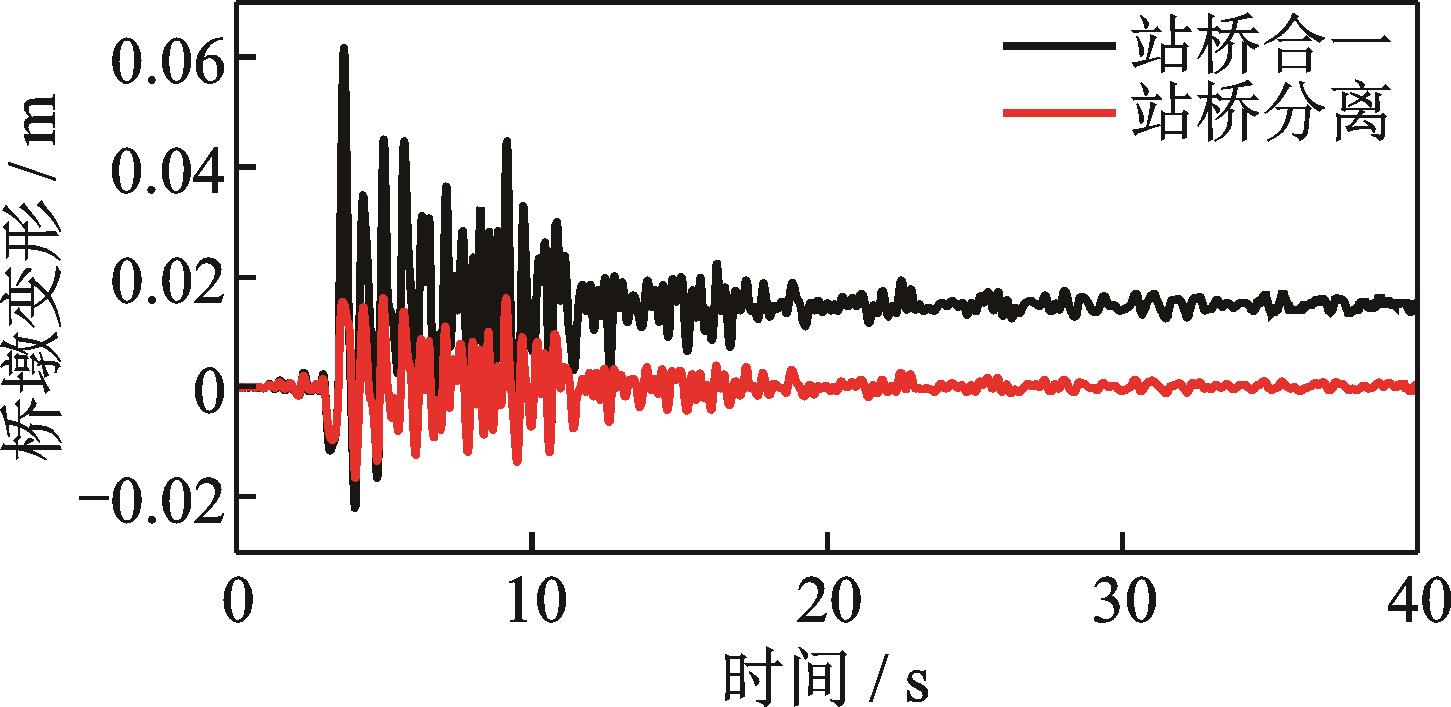

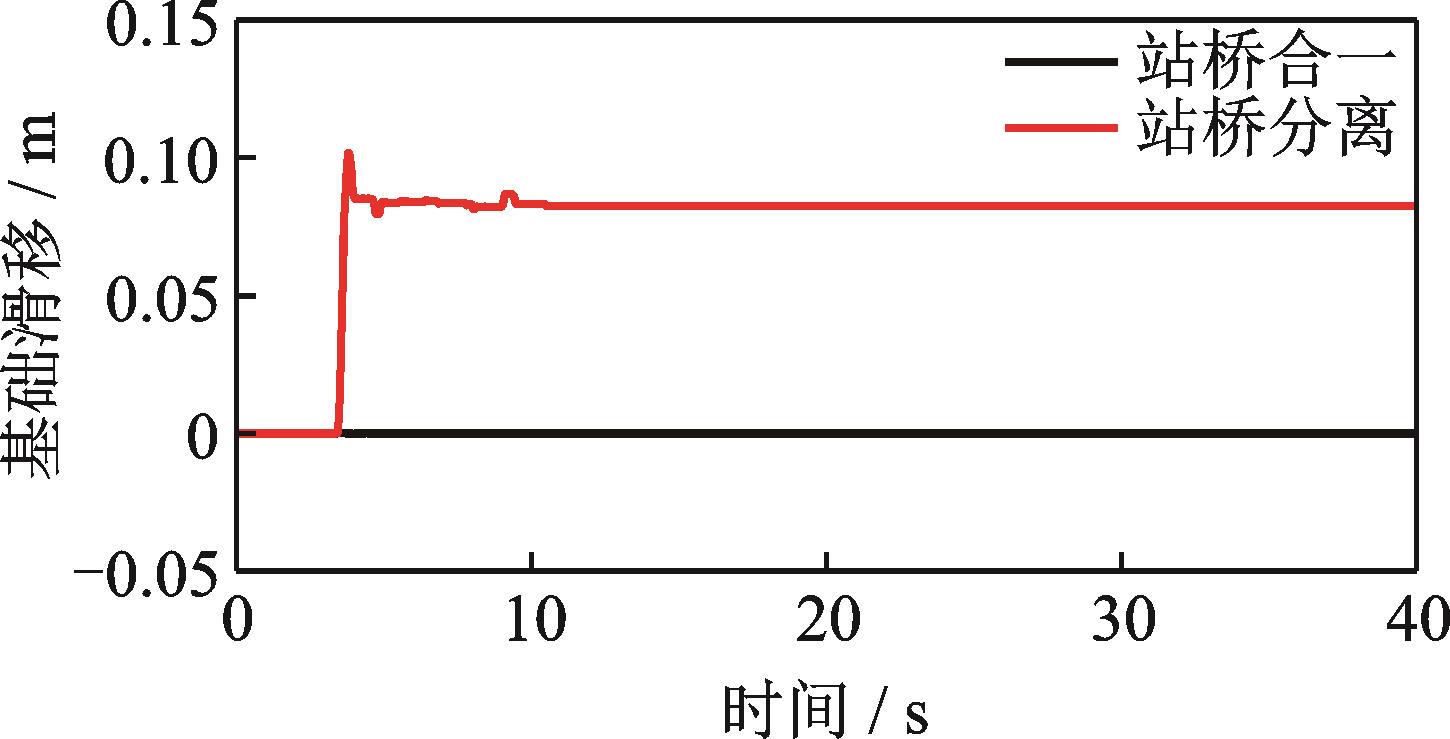

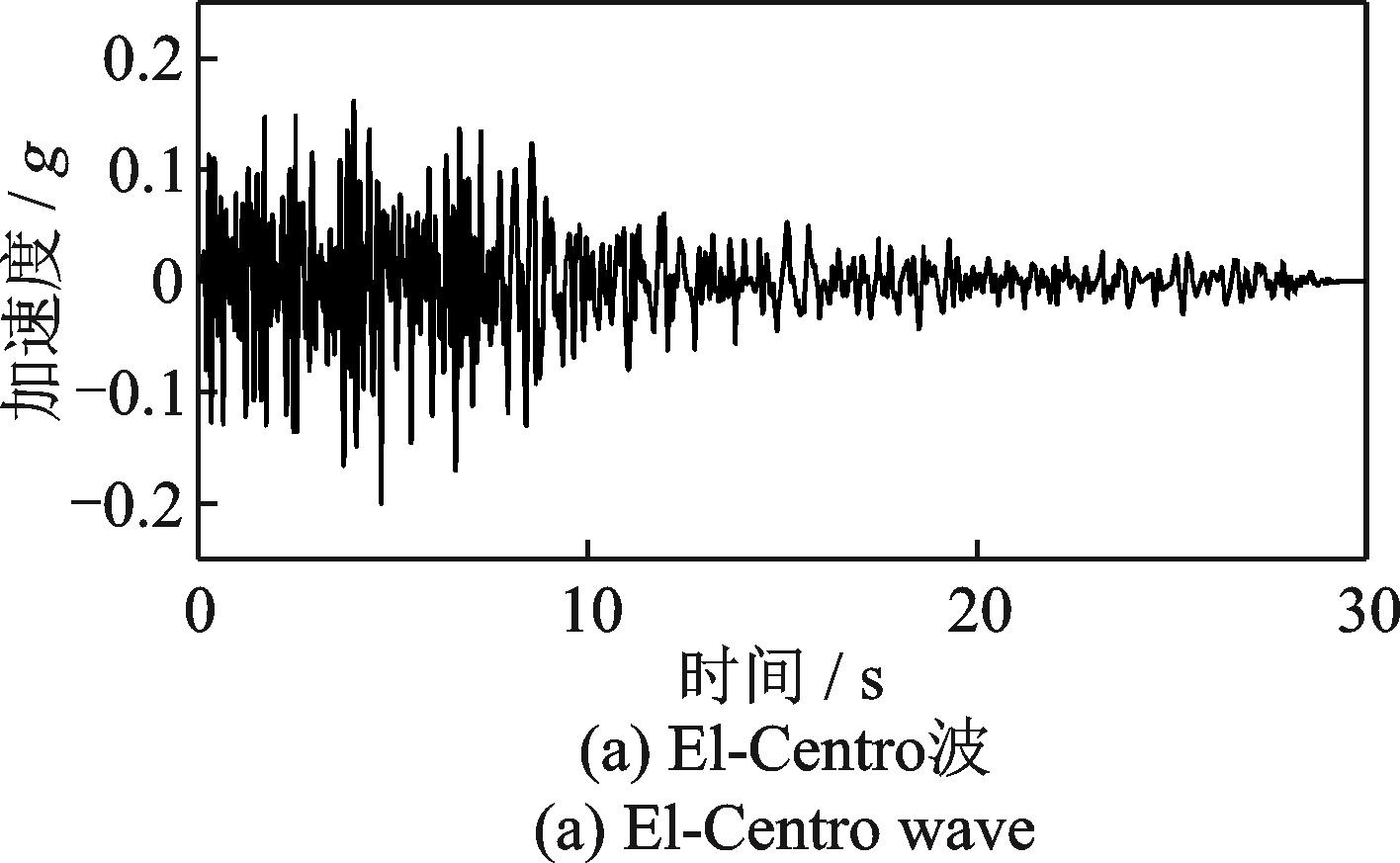

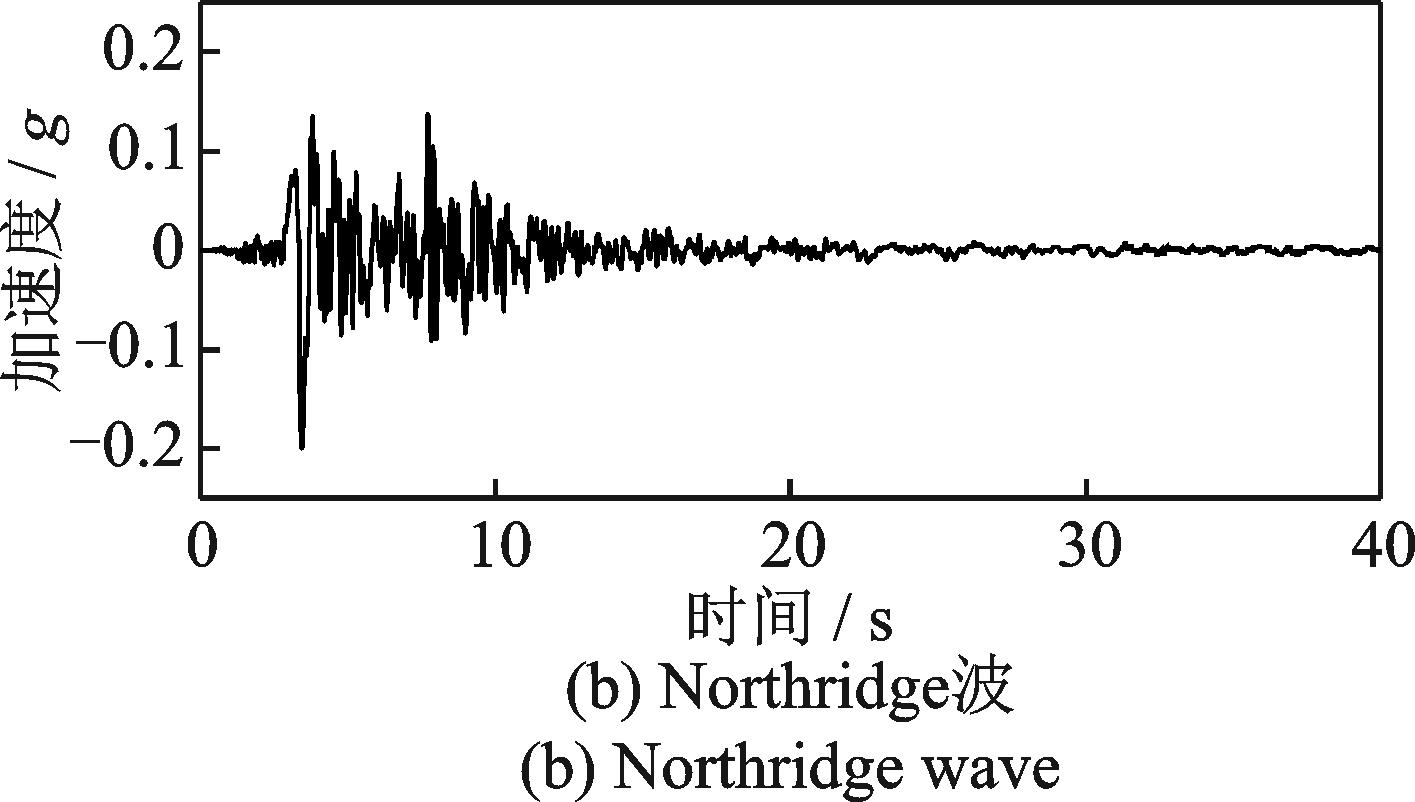

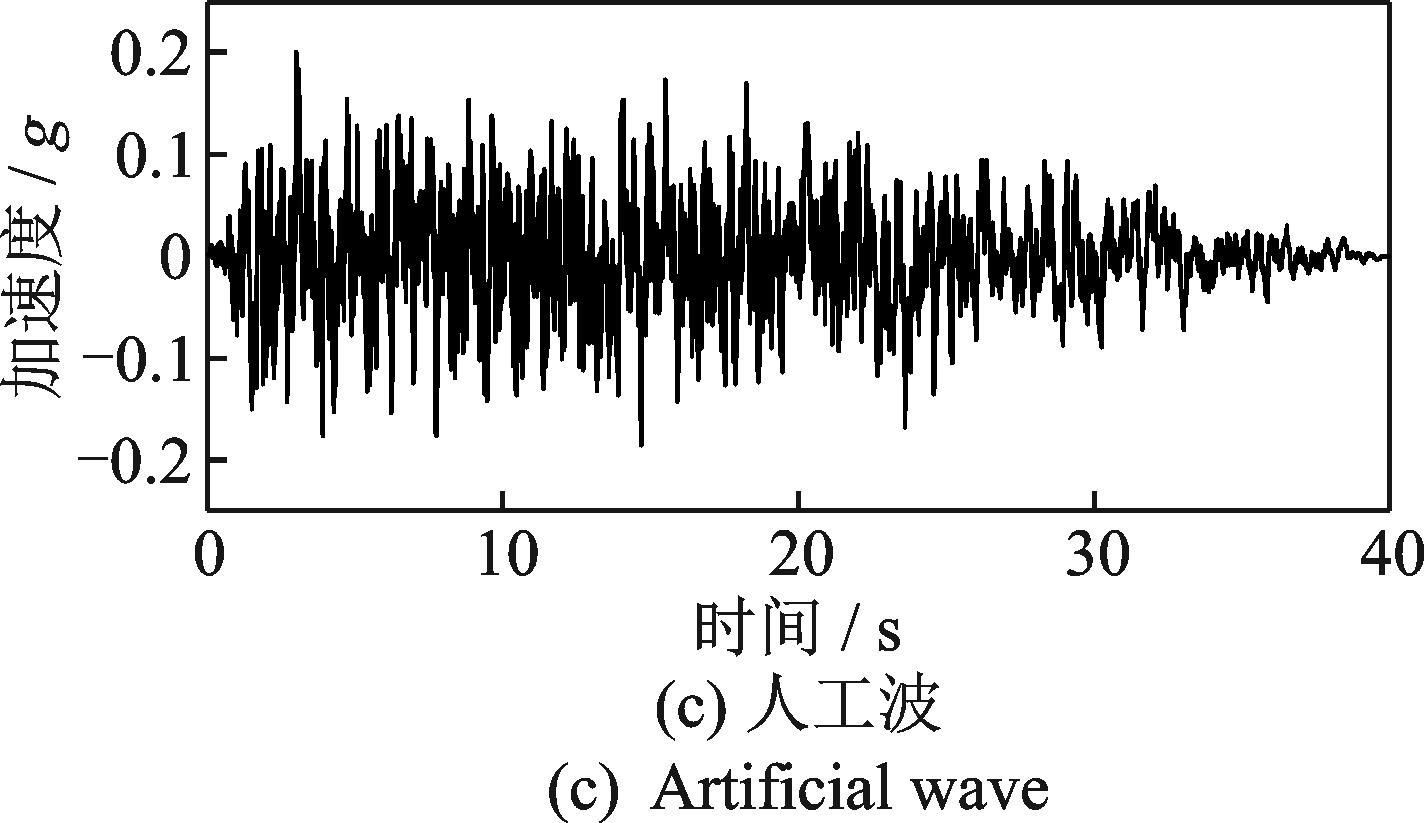

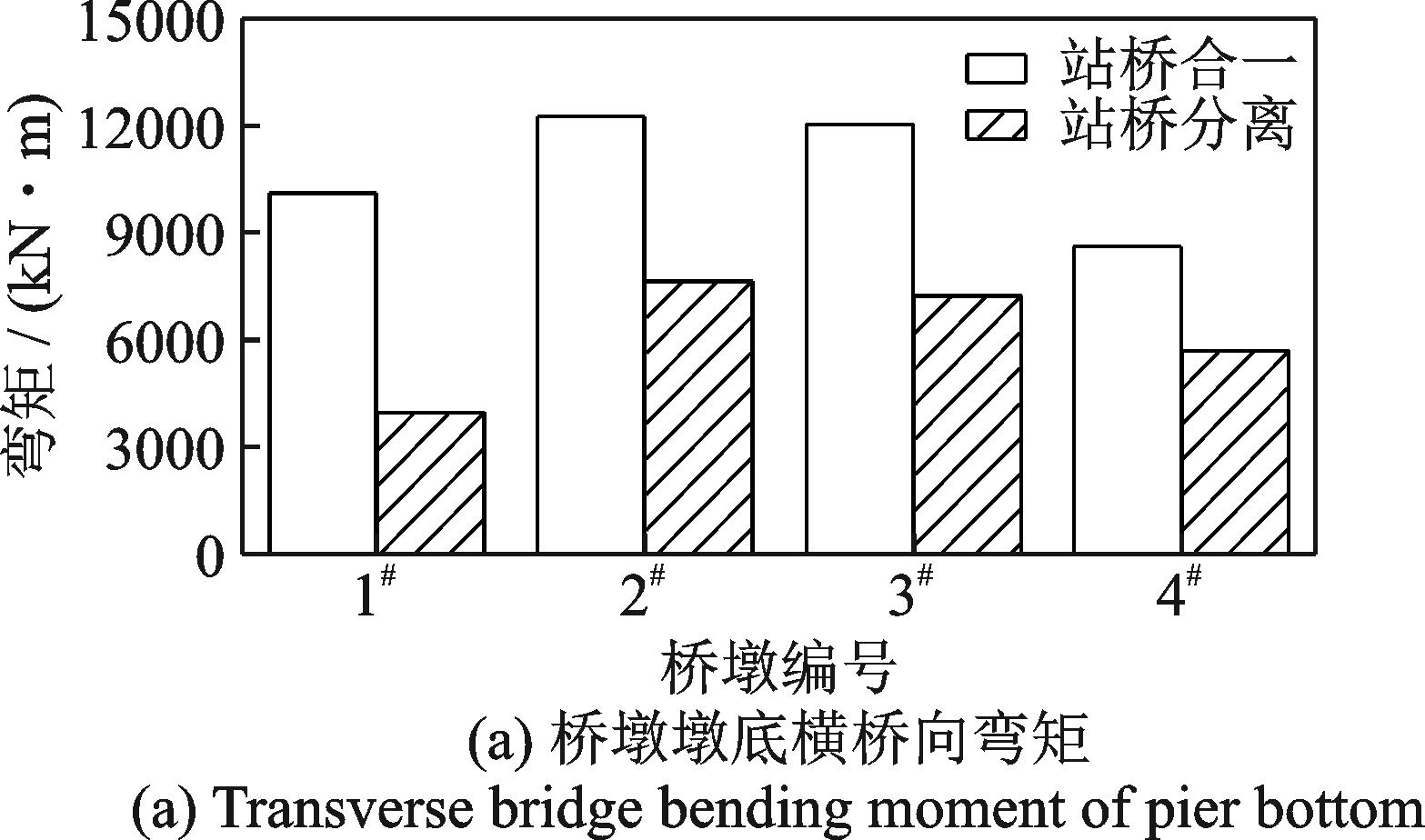

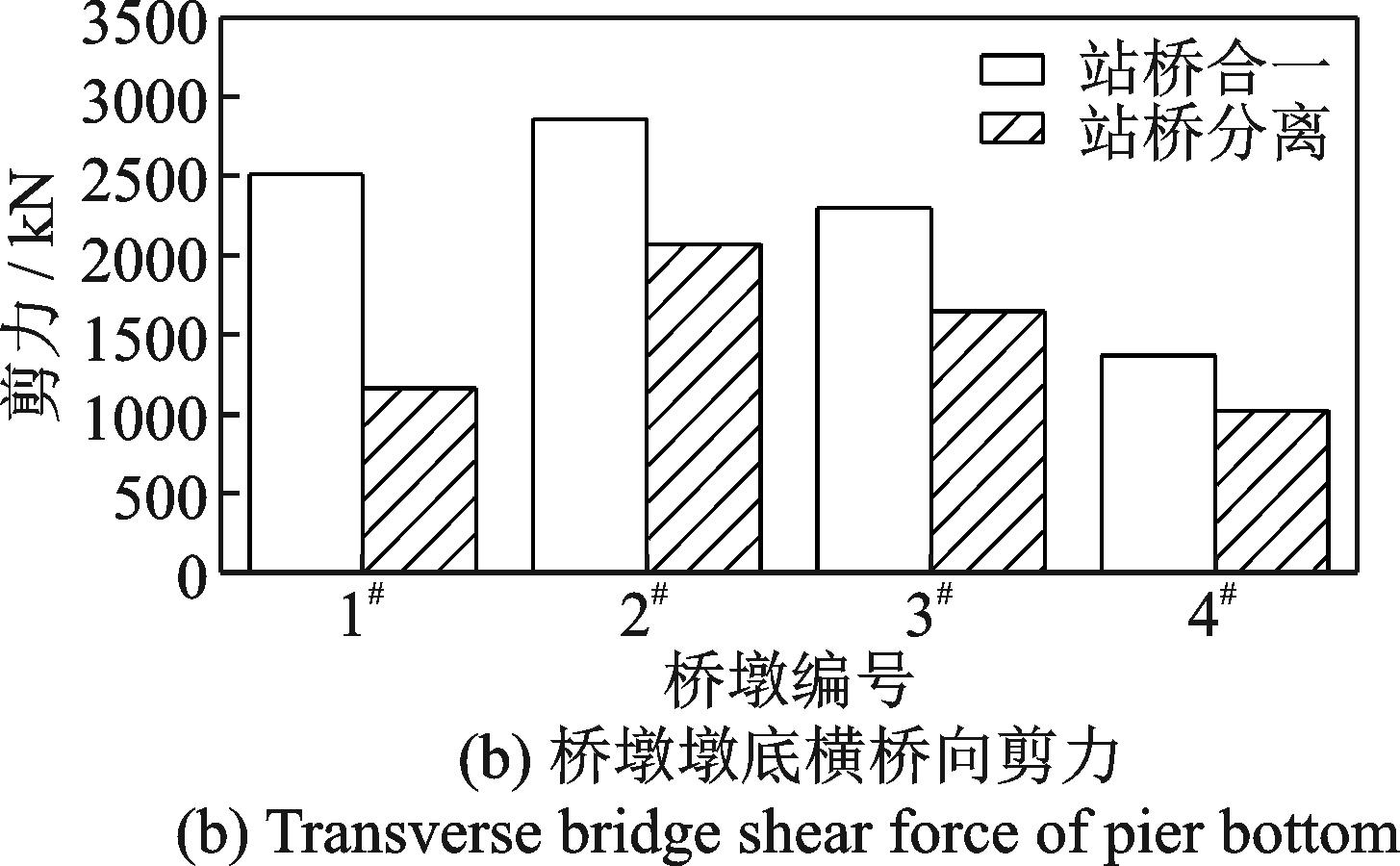

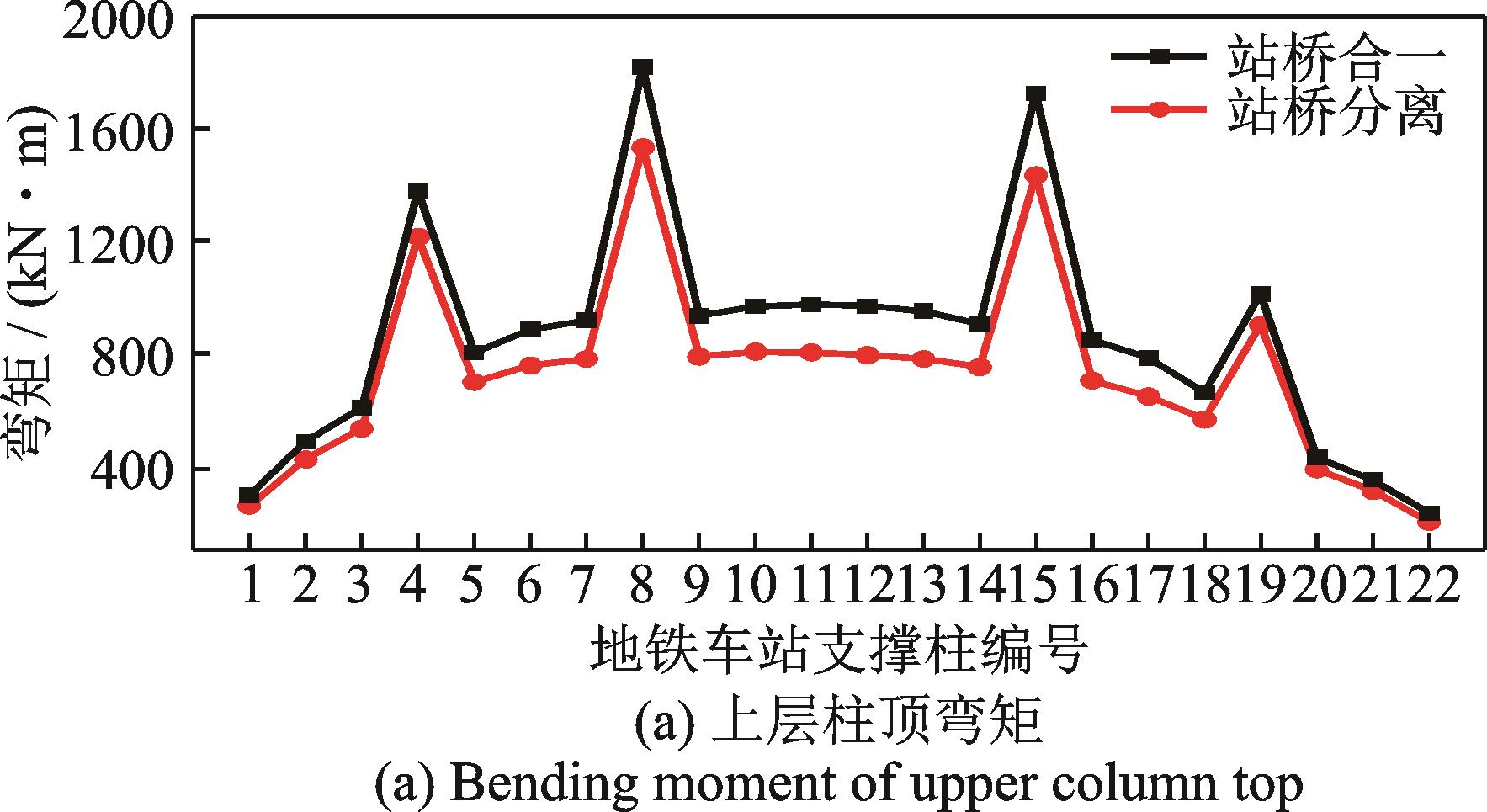

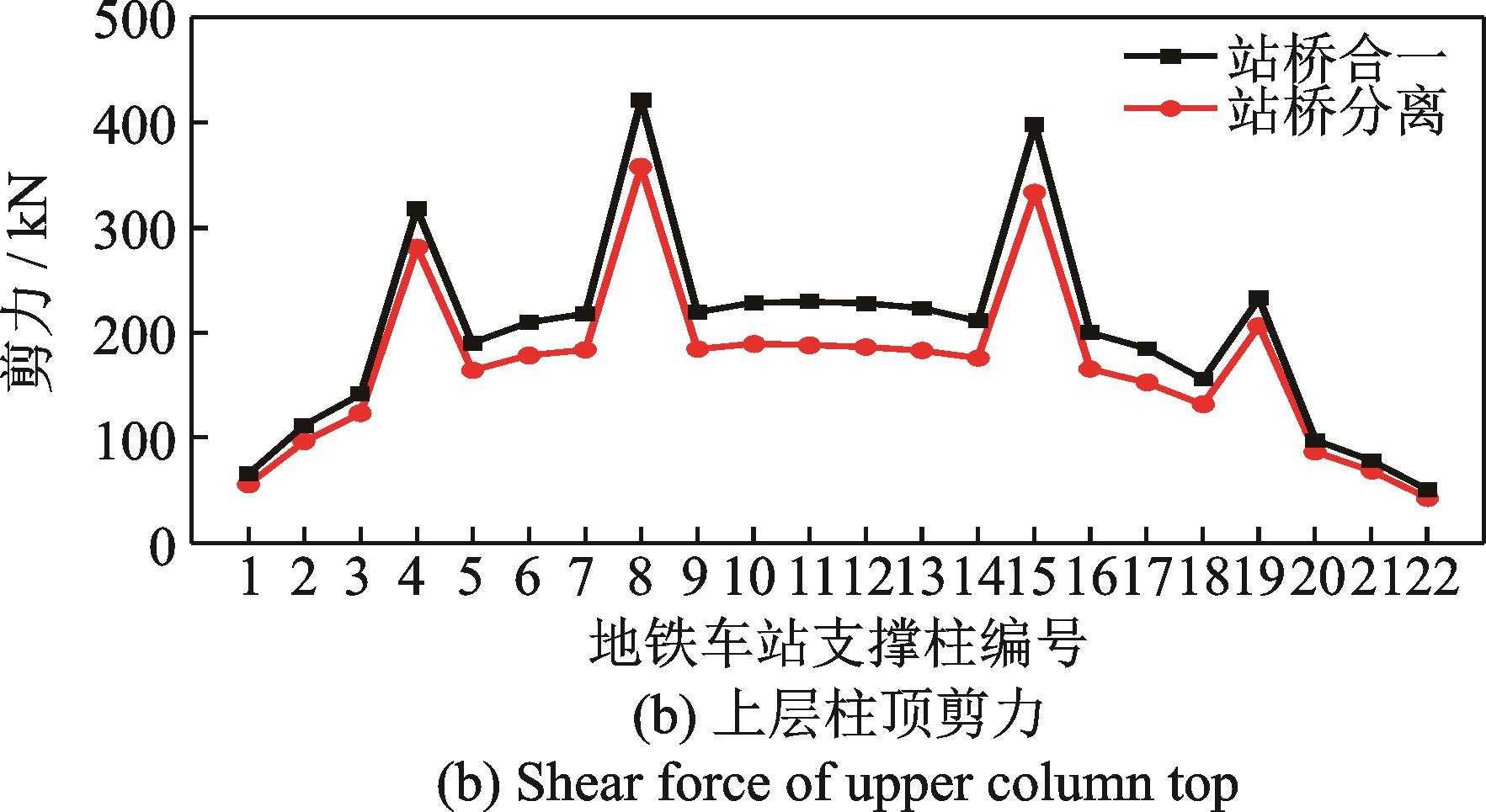

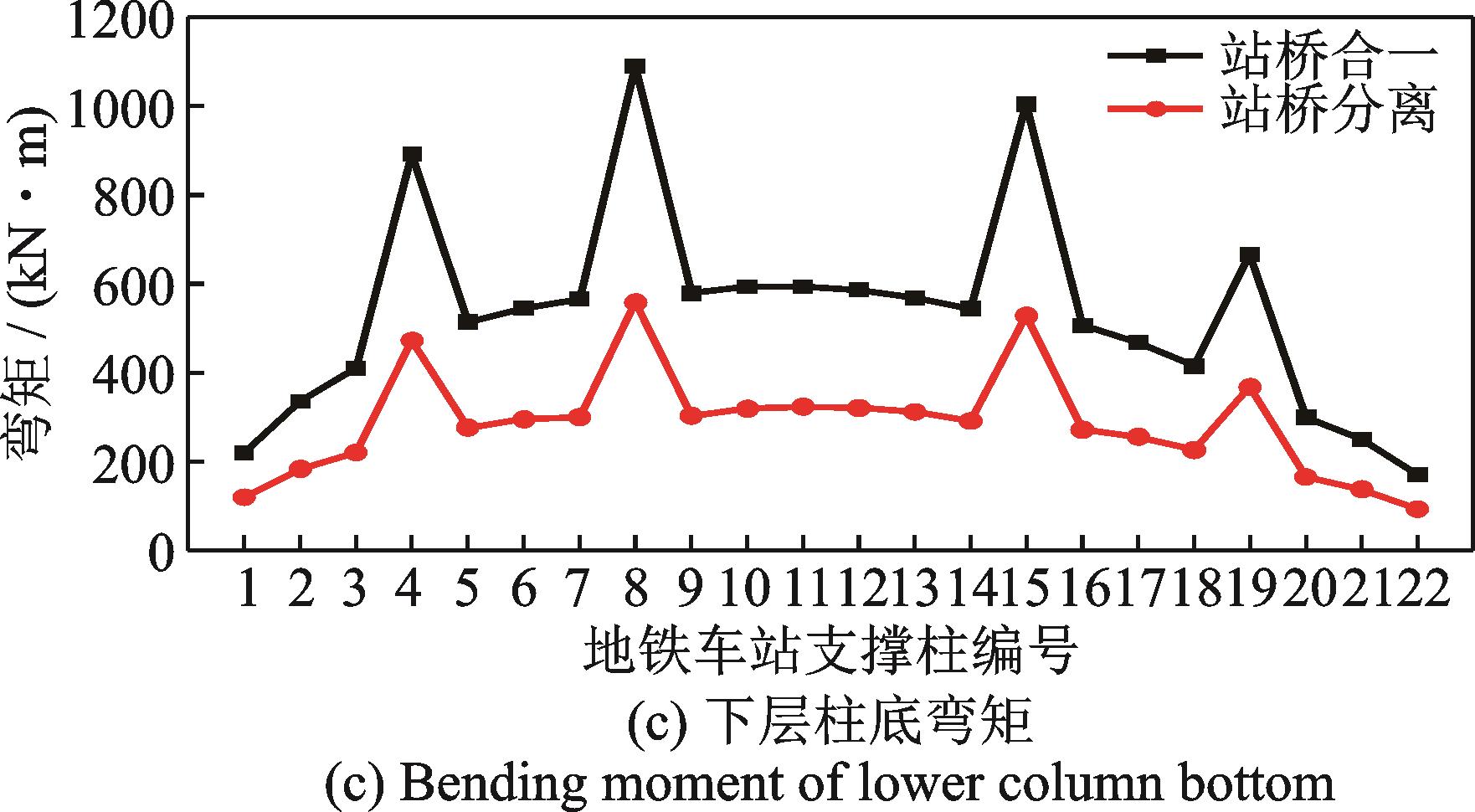

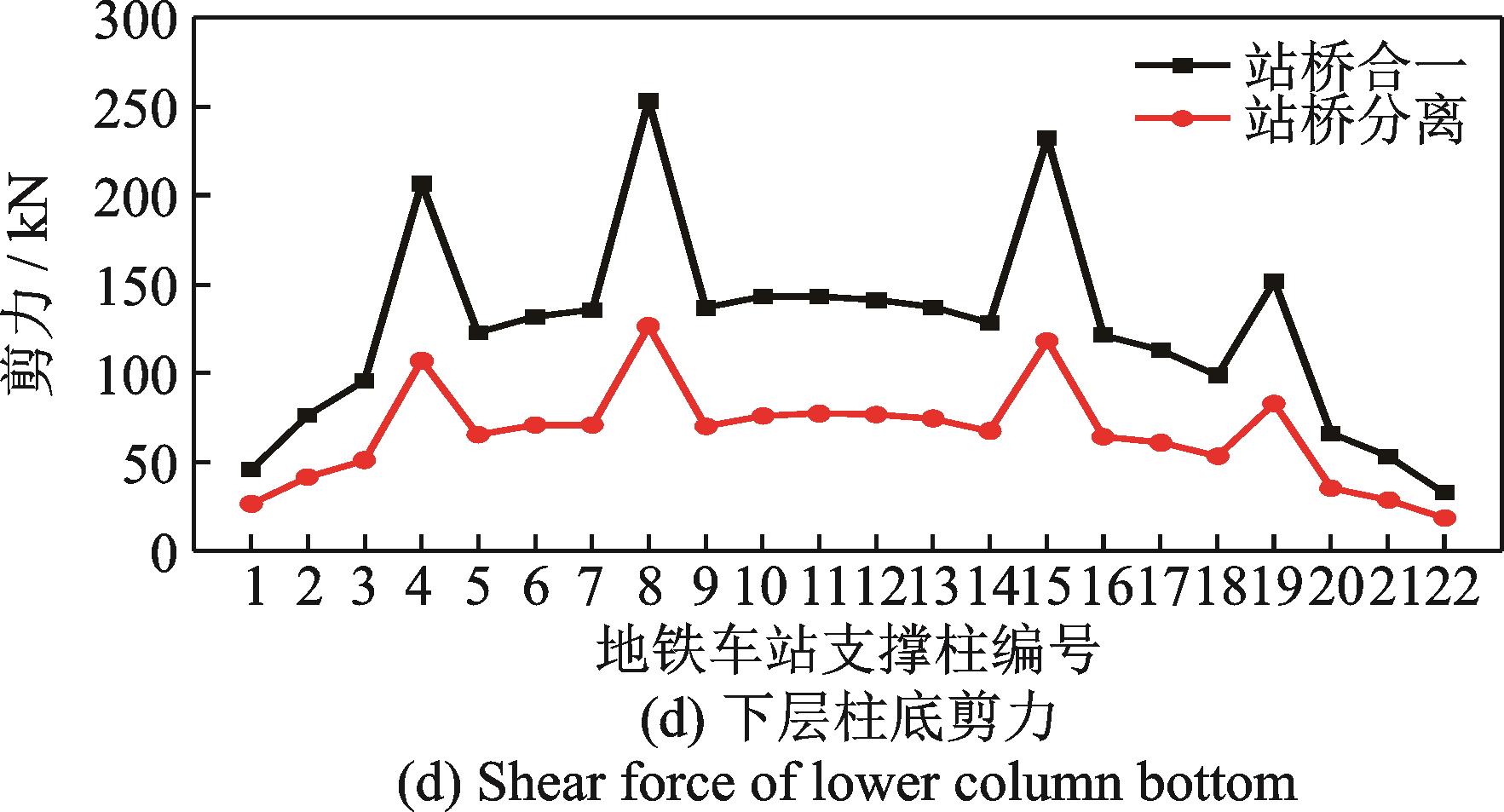

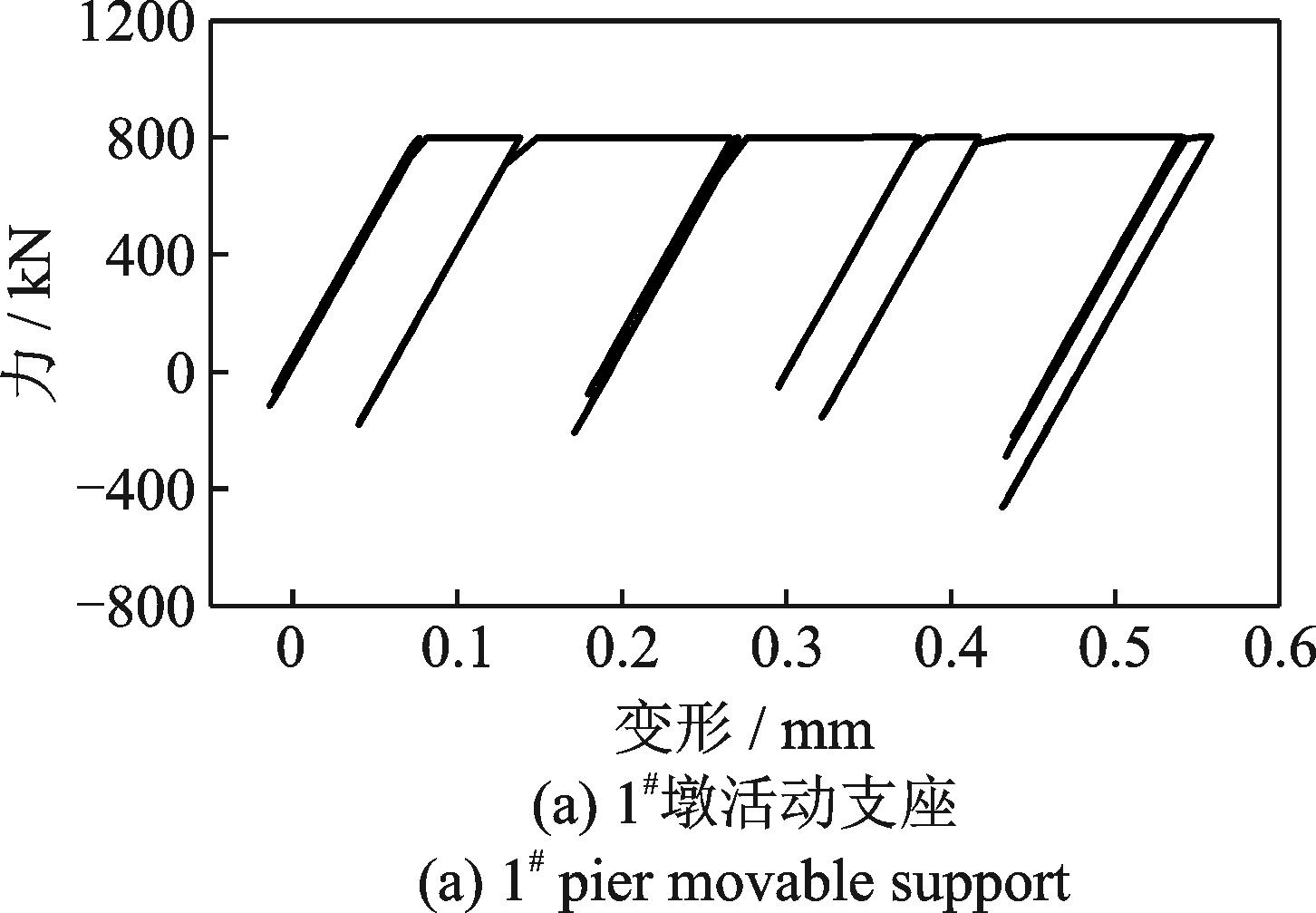

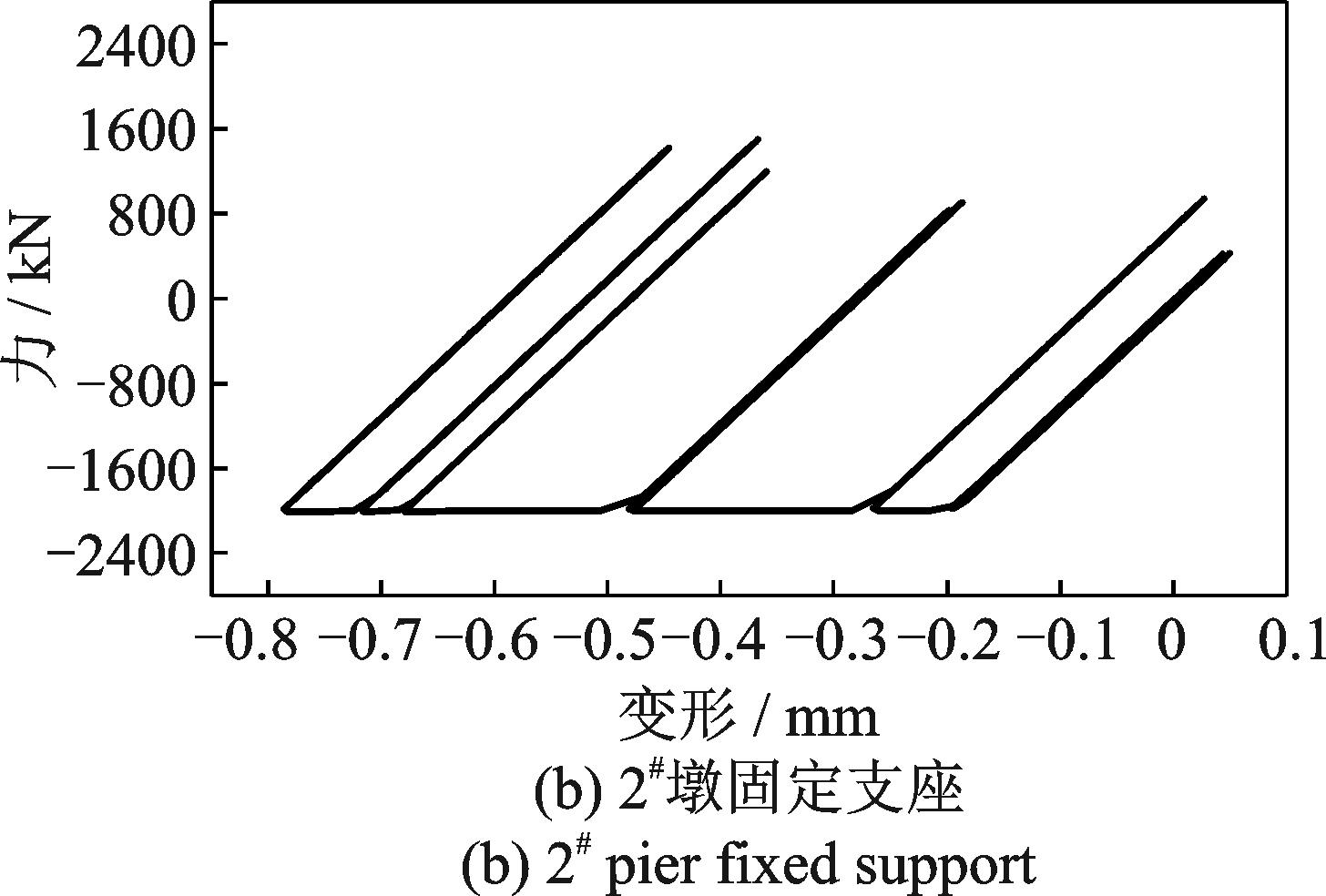

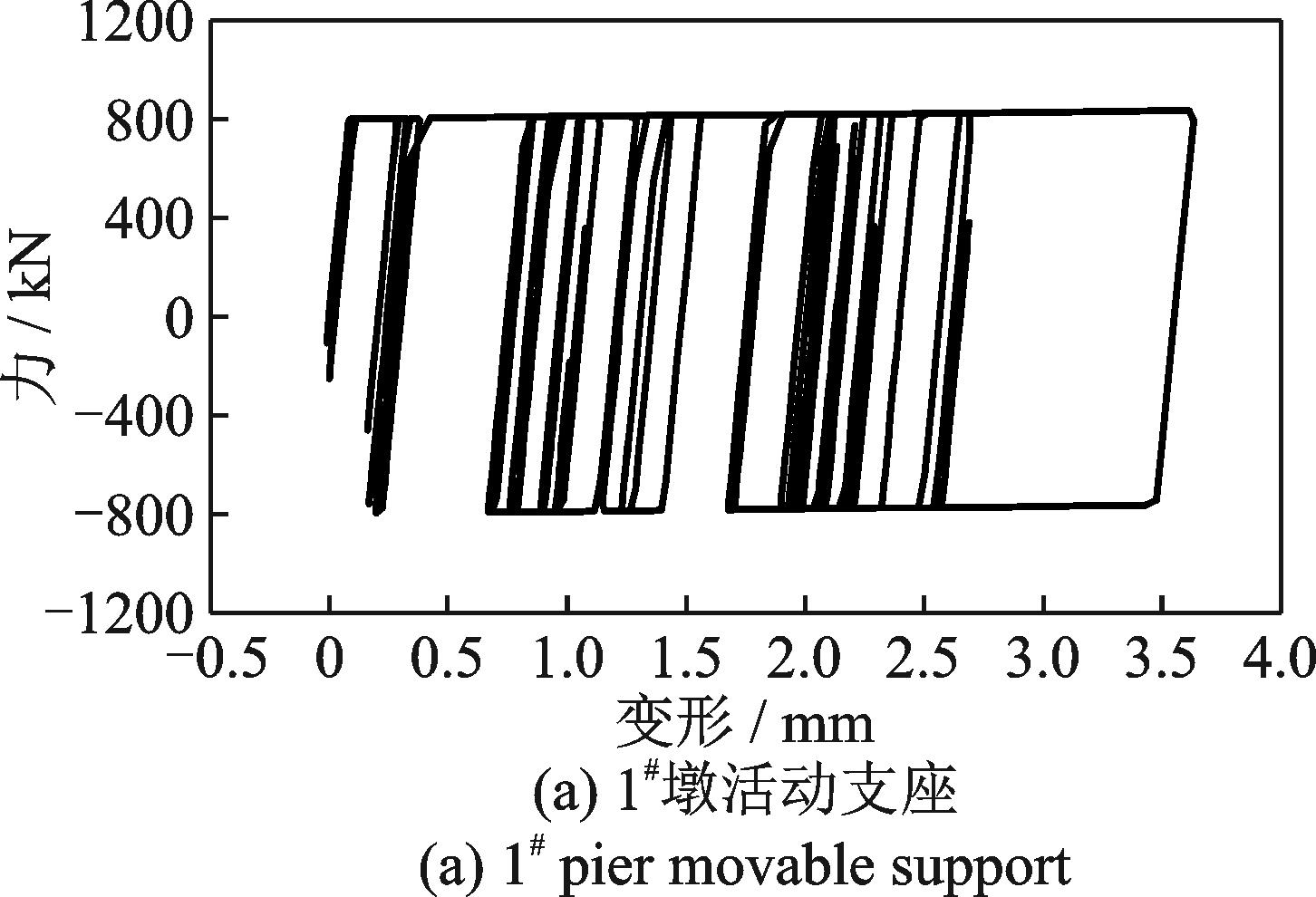

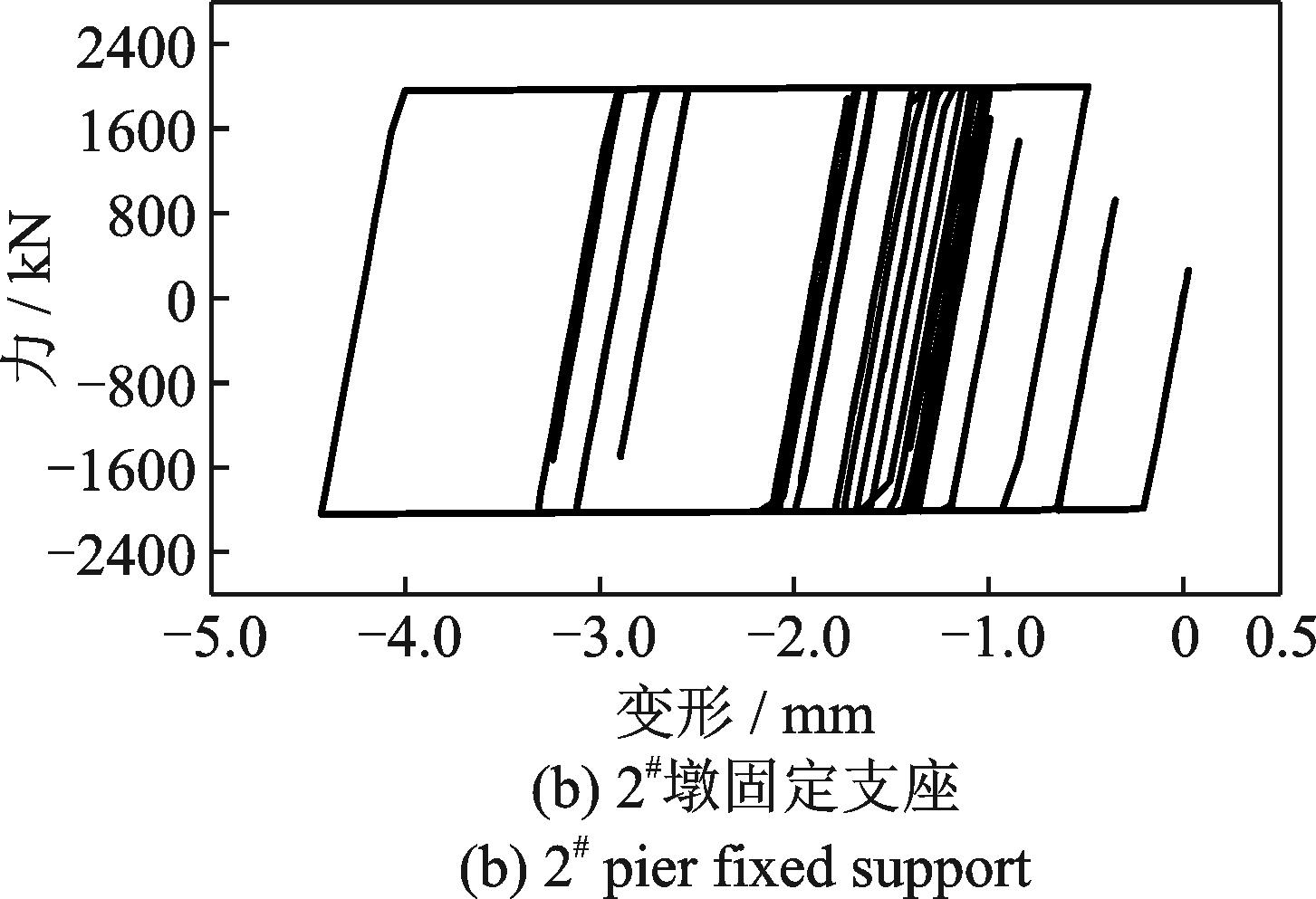

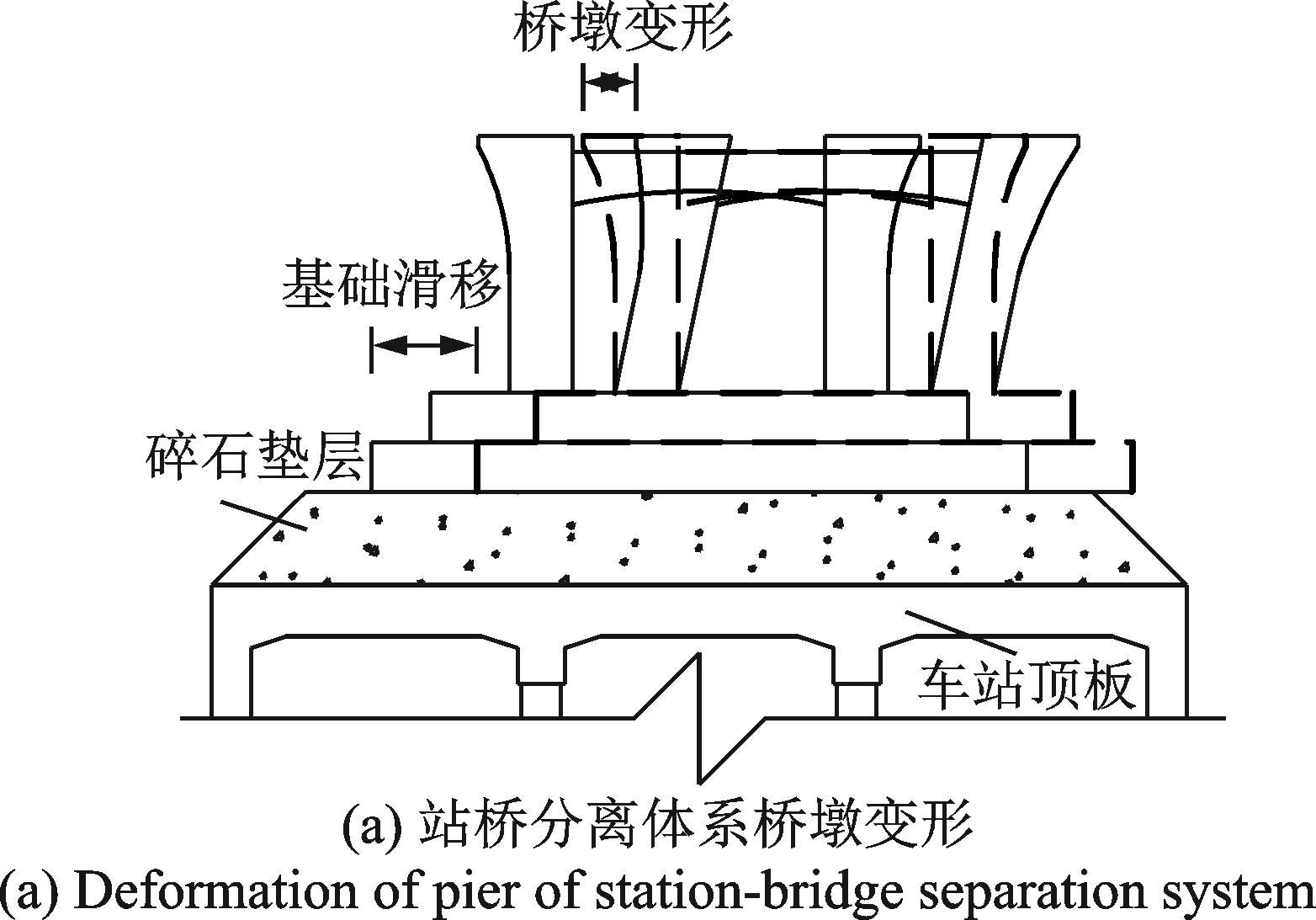

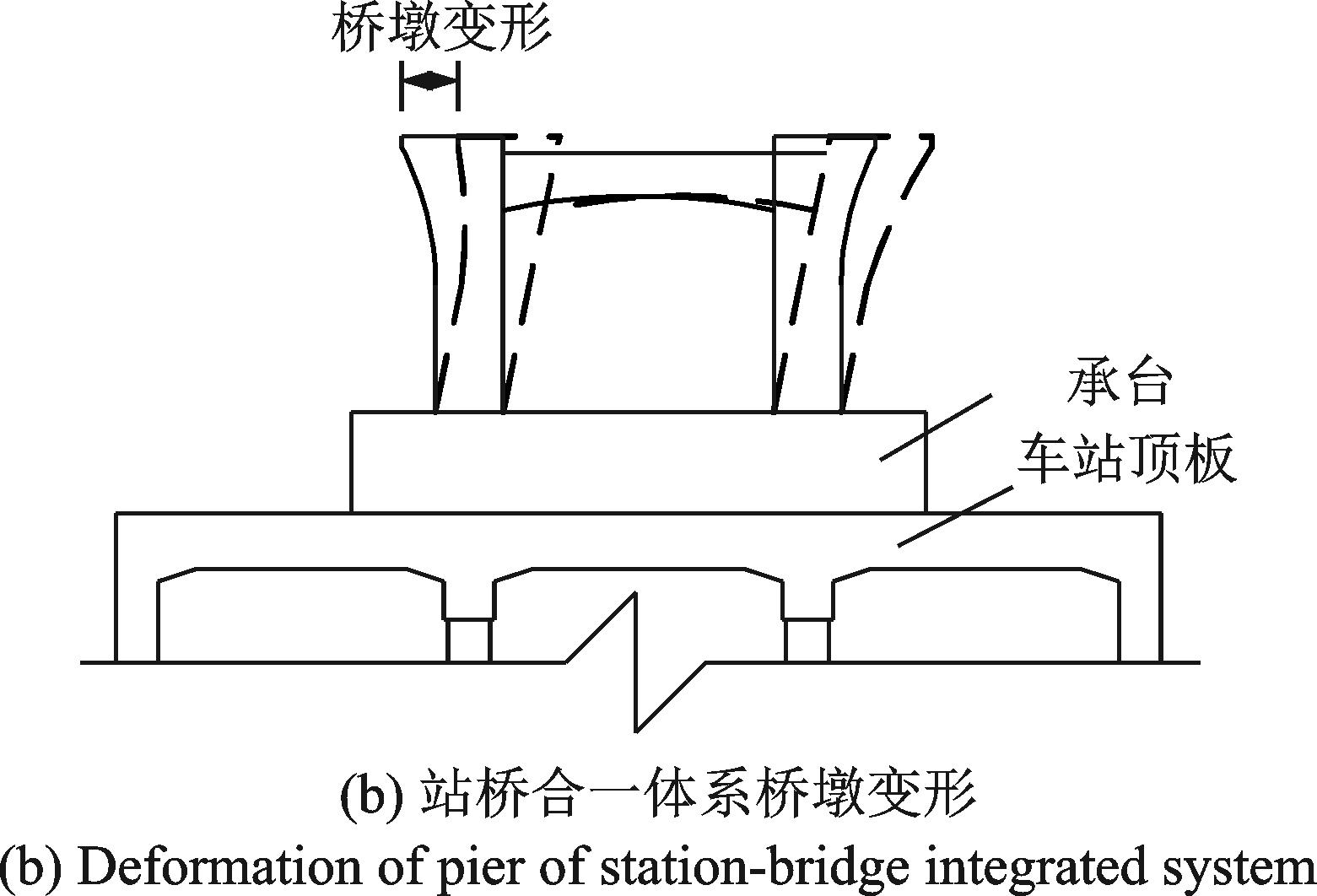

为对比横向地震作用下不同站桥组合体系的抗震性能,以某实际站桥分离体系为研究对象,结合实际情况设计站桥合一 体系,考虑桥墩、支座非线性以及桥梁扩大基础?碎石垫层?地铁车站顶板之间的非线性滑动摩擦效应,利用有限元软件MI DAS/Civil建立其三维非线性动力模型,研究横桥向地震输入下两种工况不同站桥组合体系的动力响应与桥墩损伤。结果表 明:在横向罕遇地震输入下,相较于站桥合一体系,站桥分离体系可延长结构周期,有效减小桥墩墩底与地铁车站支撑柱的动 力响应,对于两种站桥组合体系,桥墩位置对应地铁车站支撑柱的内力响应大于其他普通支撑柱;在横向超罕遇地震输入下, 相较于站桥合一体系,站桥分离体系出现塑性状态的时间更晚,最终损伤程度更轻,支座进入非线性阶段的时间靠后,桥墩整 体变形也更小。在横向地震作用下,站桥分离体系抗震性能更为优良,但在实际工程中应该注意地铁车站支撑柱的横向框架 效应导致的内力增加与桥梁基础滑移的限位。

为对比横向地震作用下不同站桥组合体系的抗震性能,以某实际站桥分离体系为研究对象,结合实际情况设计站桥合一 体系,考虑桥墩、支座非线性以及桥梁扩大基础?碎石垫层?地铁车站顶板之间的非线性滑动摩擦效应,利用有限元软件MI DAS/Civil建立其三维非线性动力模型,研究横桥向地震输入下两种工况不同站桥组合体系的动力响应与桥墩损伤。结果表 明:在横向罕遇地震输入下,相较于站桥合一体系,站桥分离体系可延长结构周期,有效减小桥墩墩底与地铁车站支撑柱的动 力响应,对于两种站桥组合体系,桥墩位置对应地铁车站支撑柱的内力响应大于其他普通支撑柱;在横向超罕遇地震输入下, 相较于站桥合一体系,站桥分离体系出现塑性状态的时间更晚,最终损伤程度更轻,支座进入非线性阶段的时间靠后,桥墩整 体变形也更小。在横向地震作用下,站桥分离体系抗震性能更为优良,但在实际工程中应该注意地铁车站支撑柱的横向框架 效应导致的内力增加与桥梁基础滑移的限位。

2025,38(3):579-586, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.014

摘要:

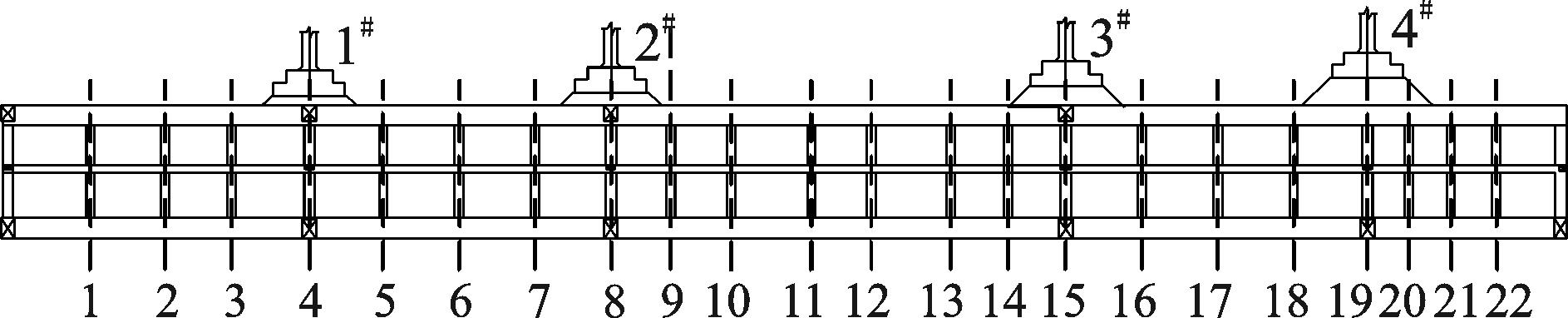

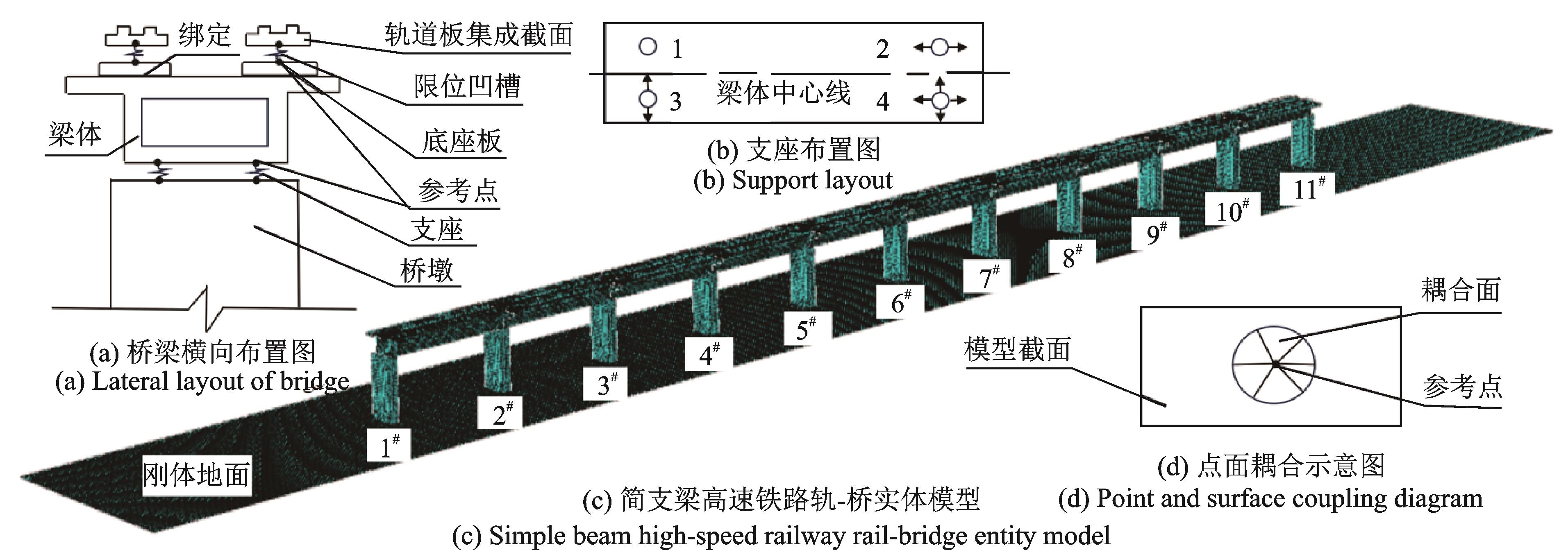

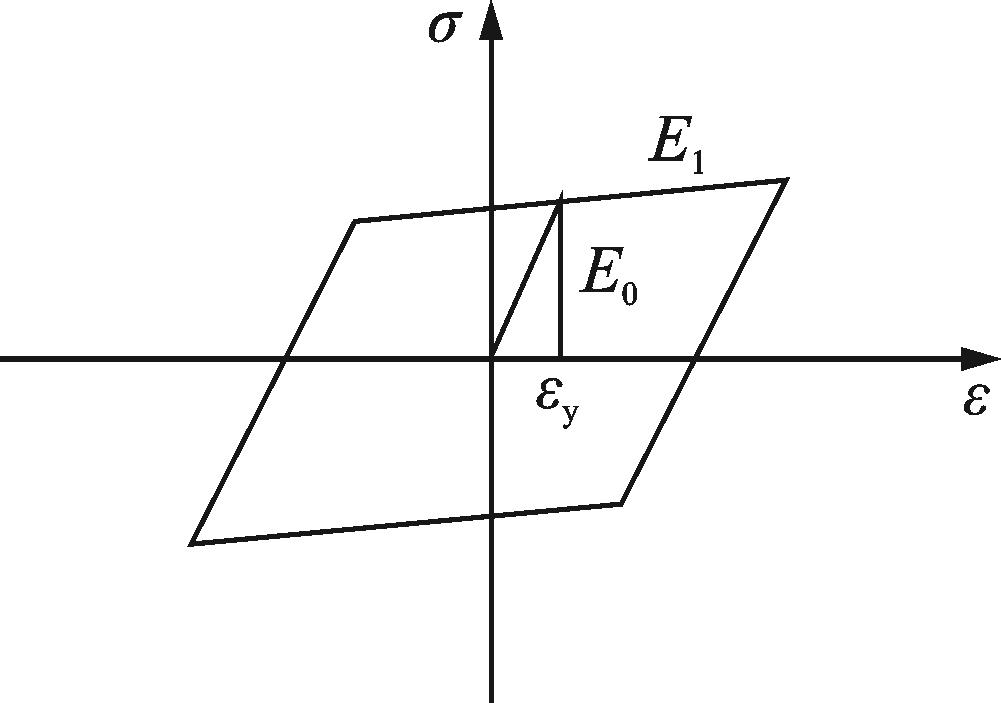

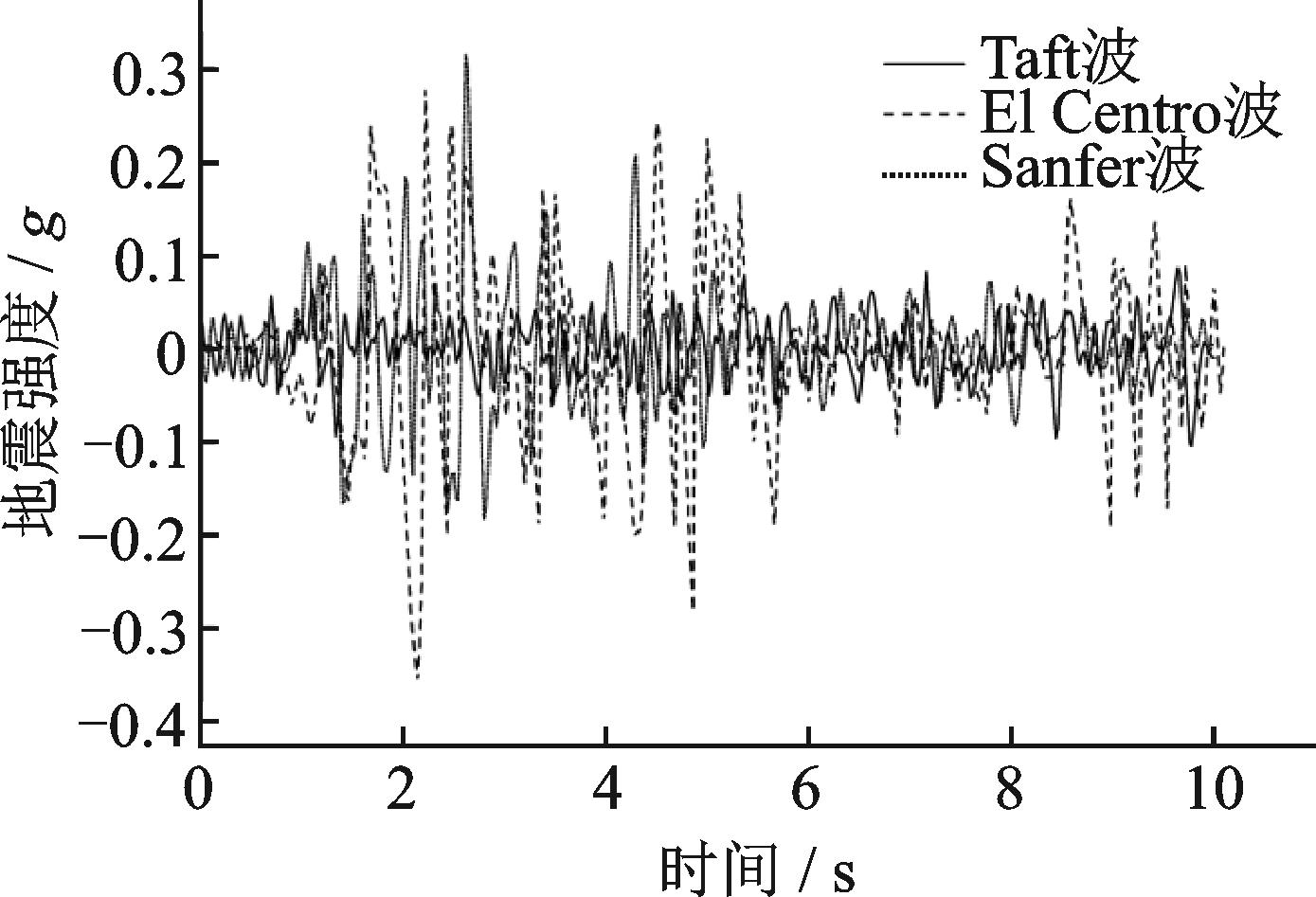

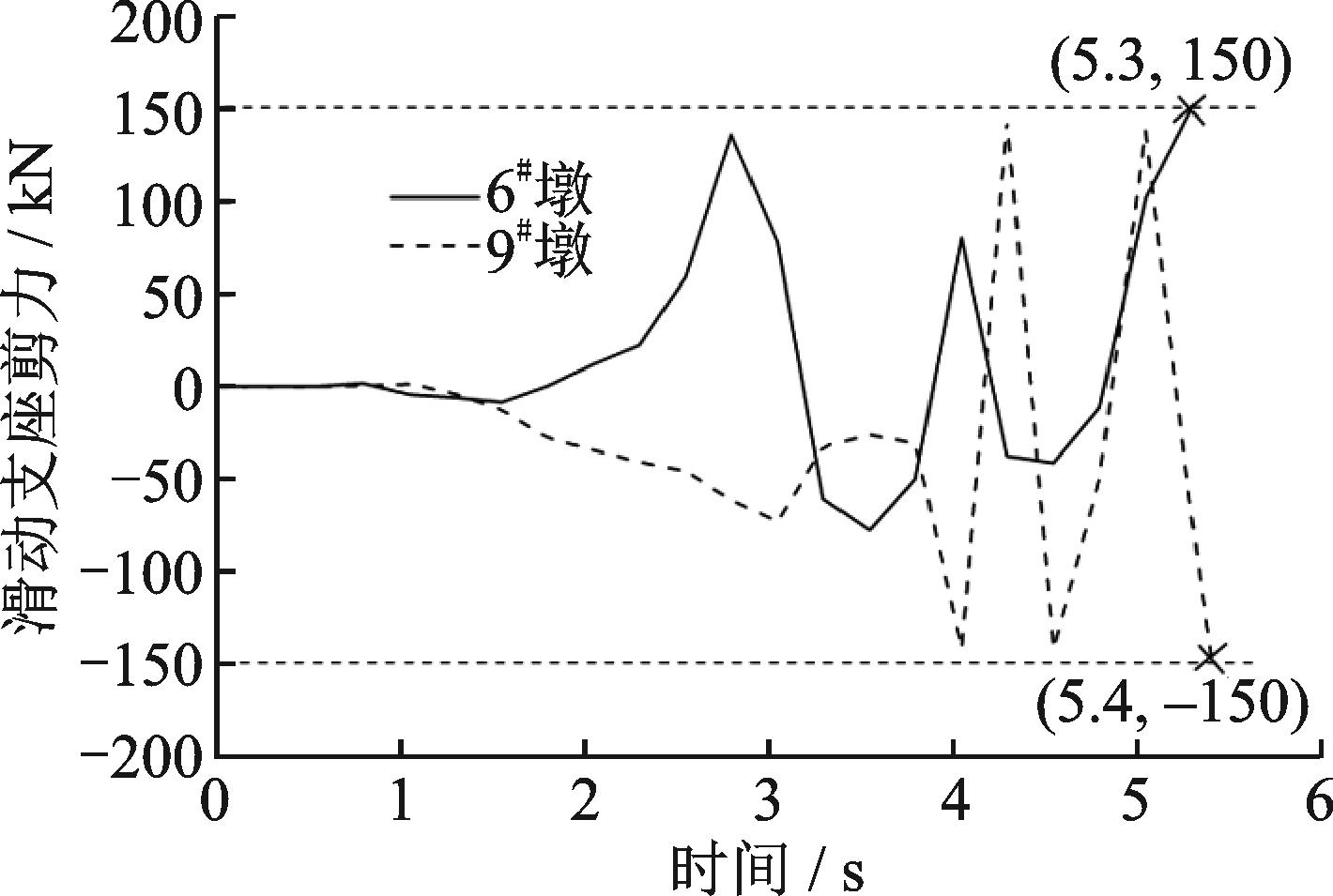

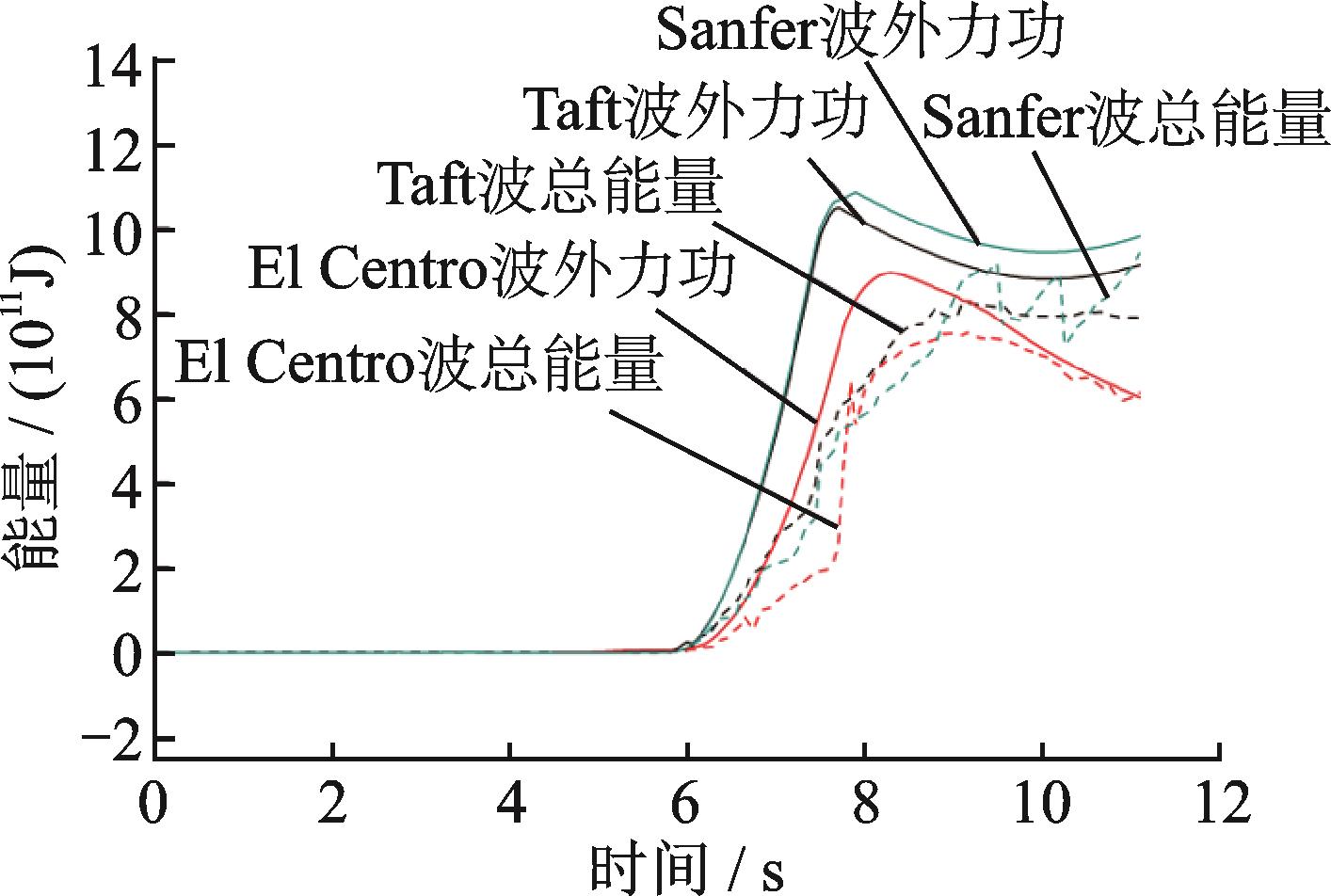

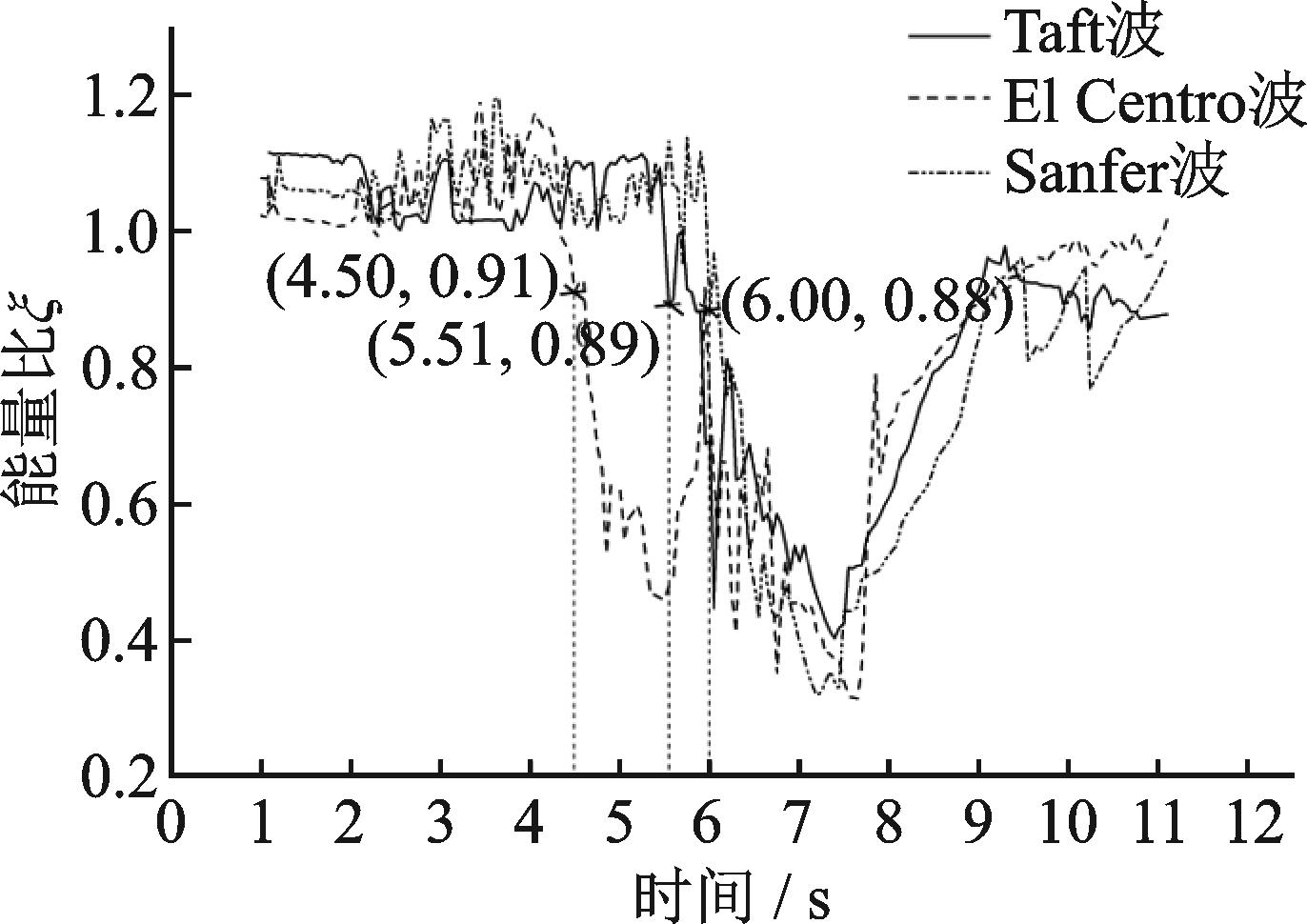

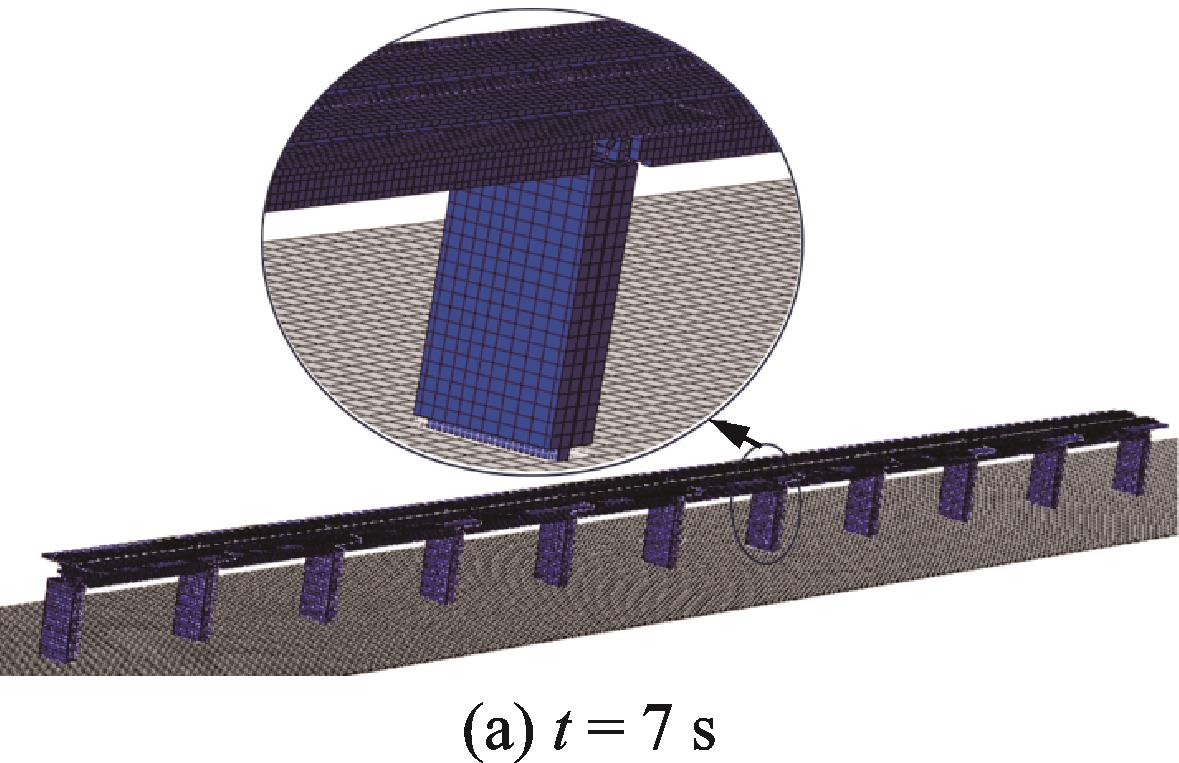

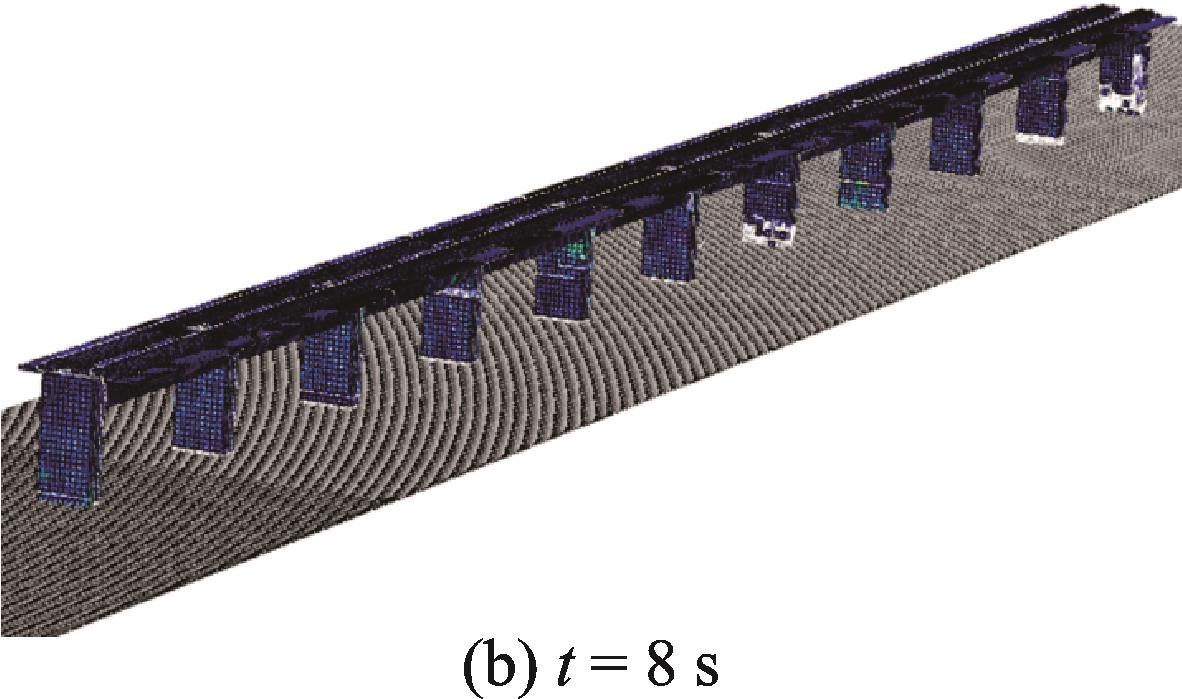

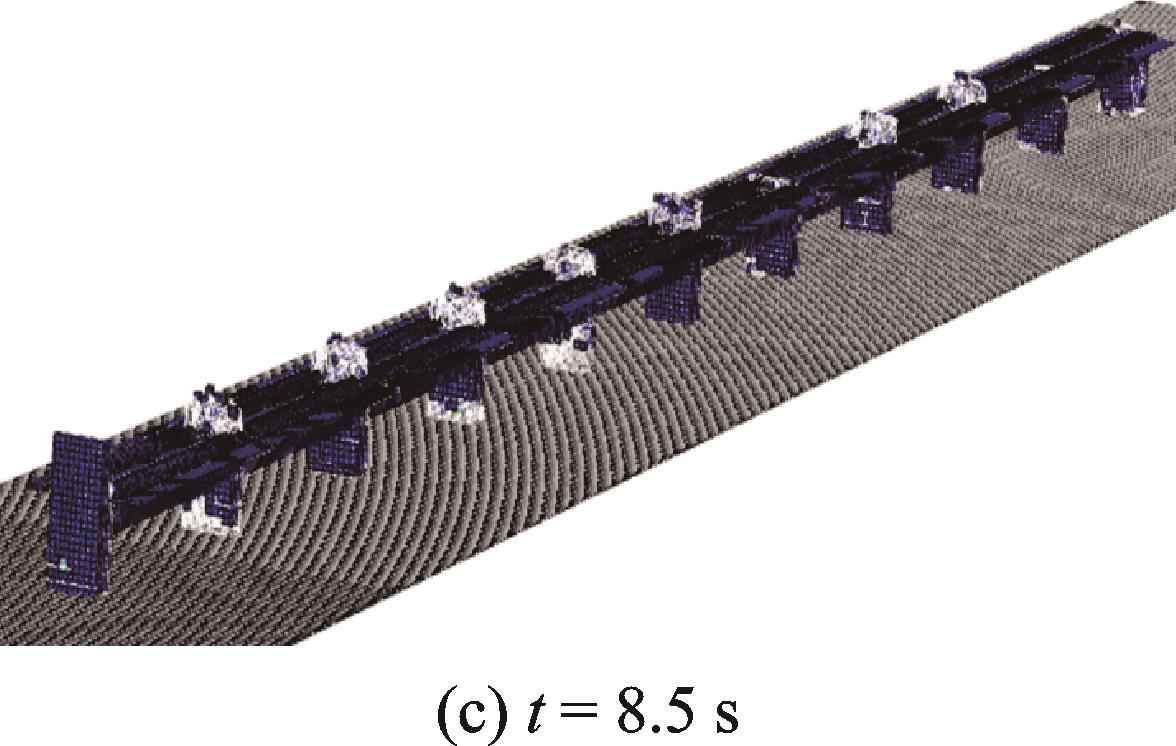

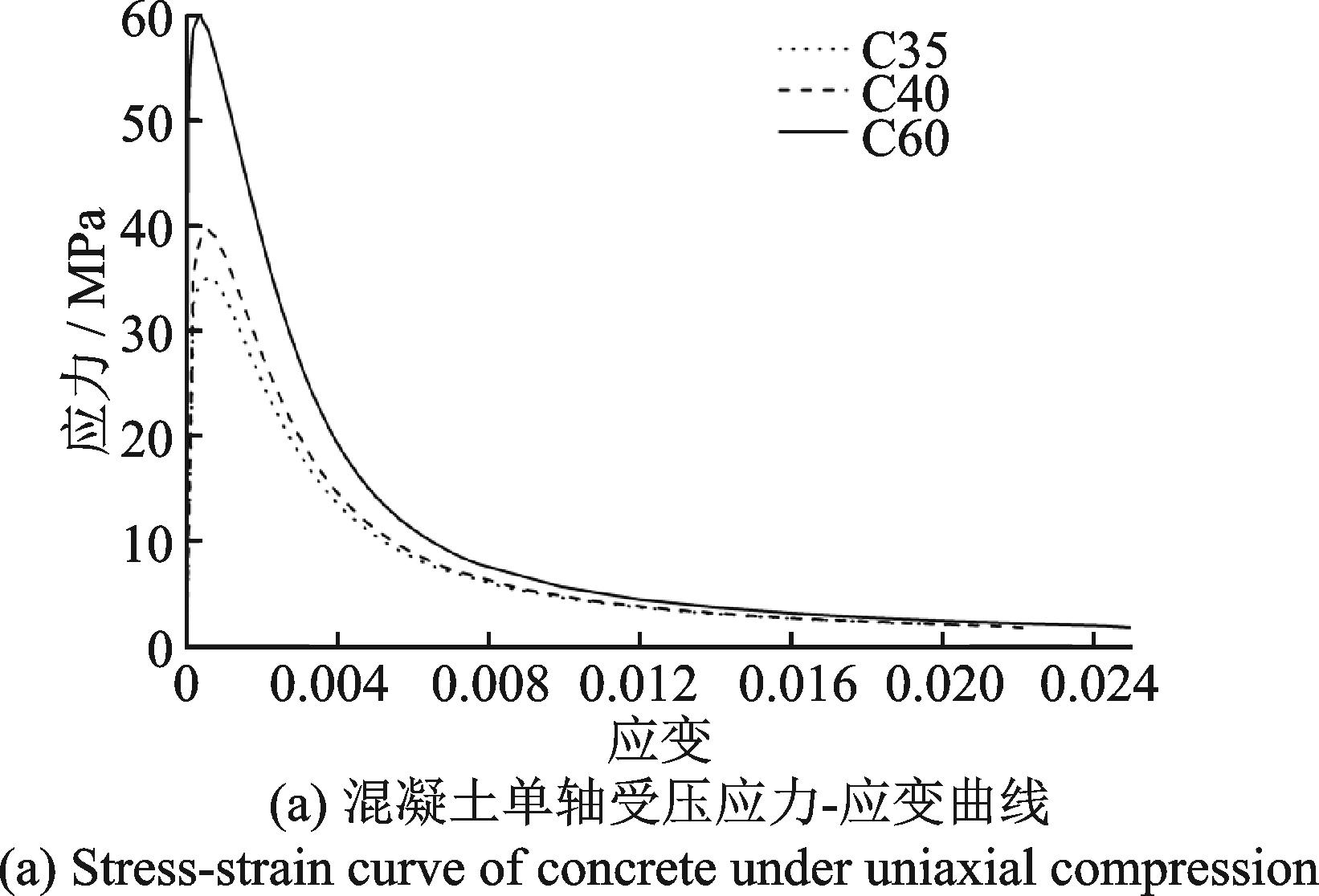

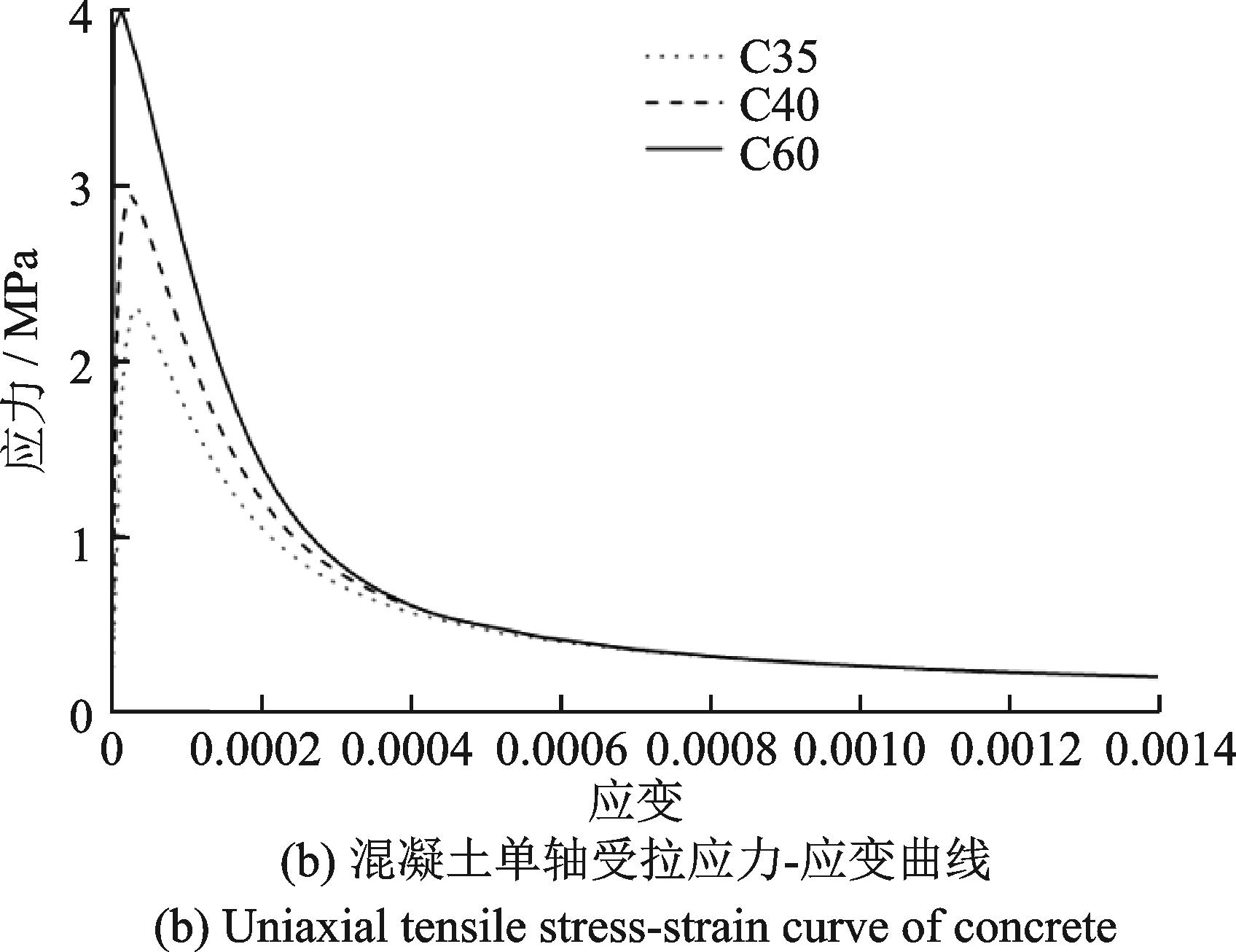

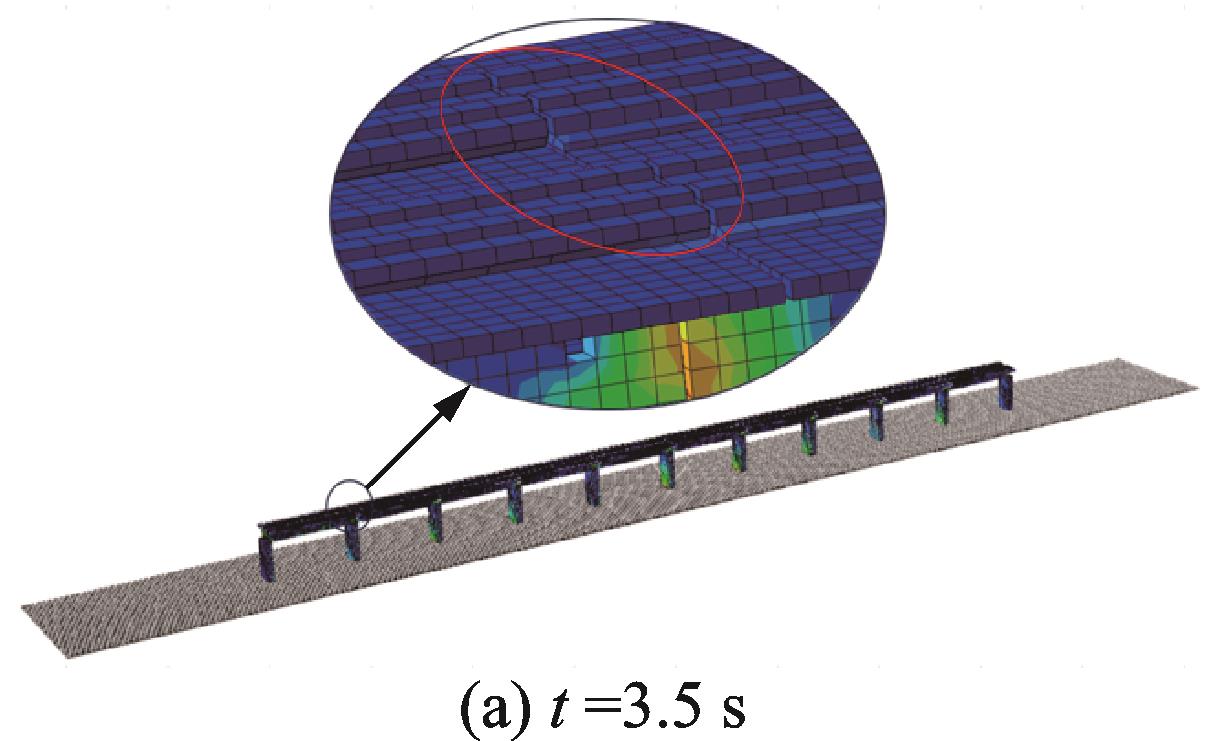

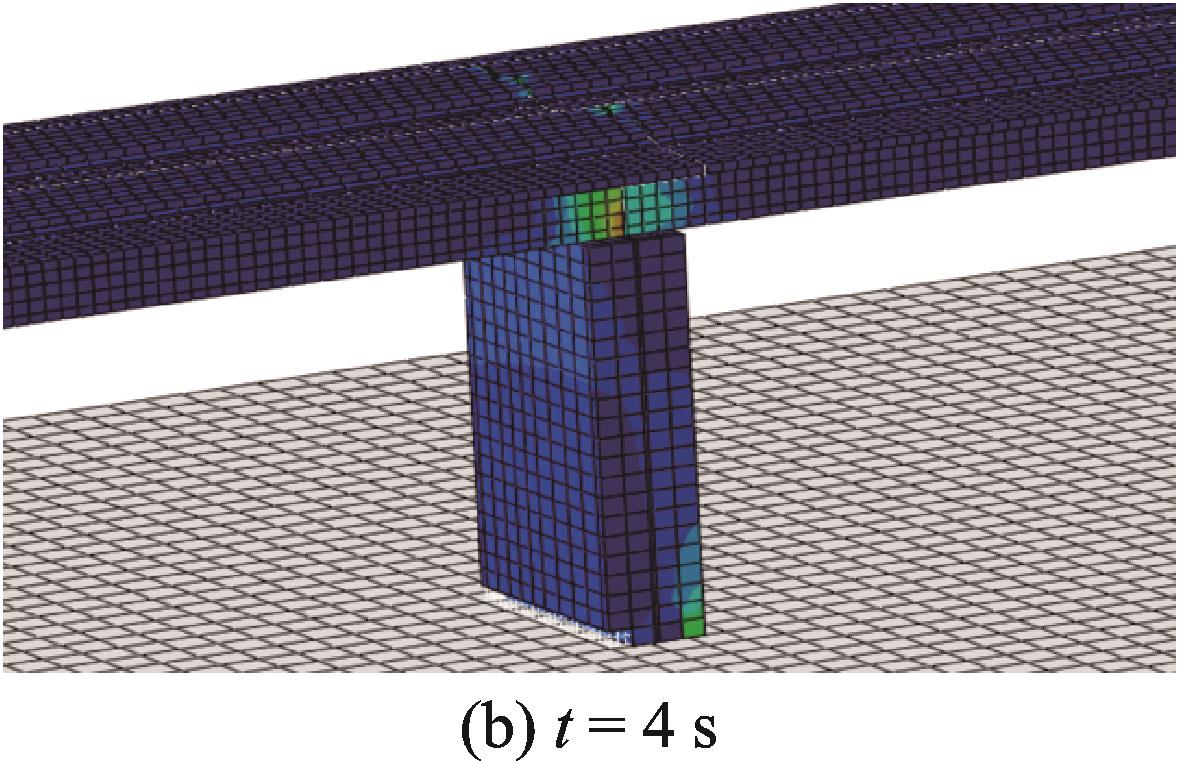

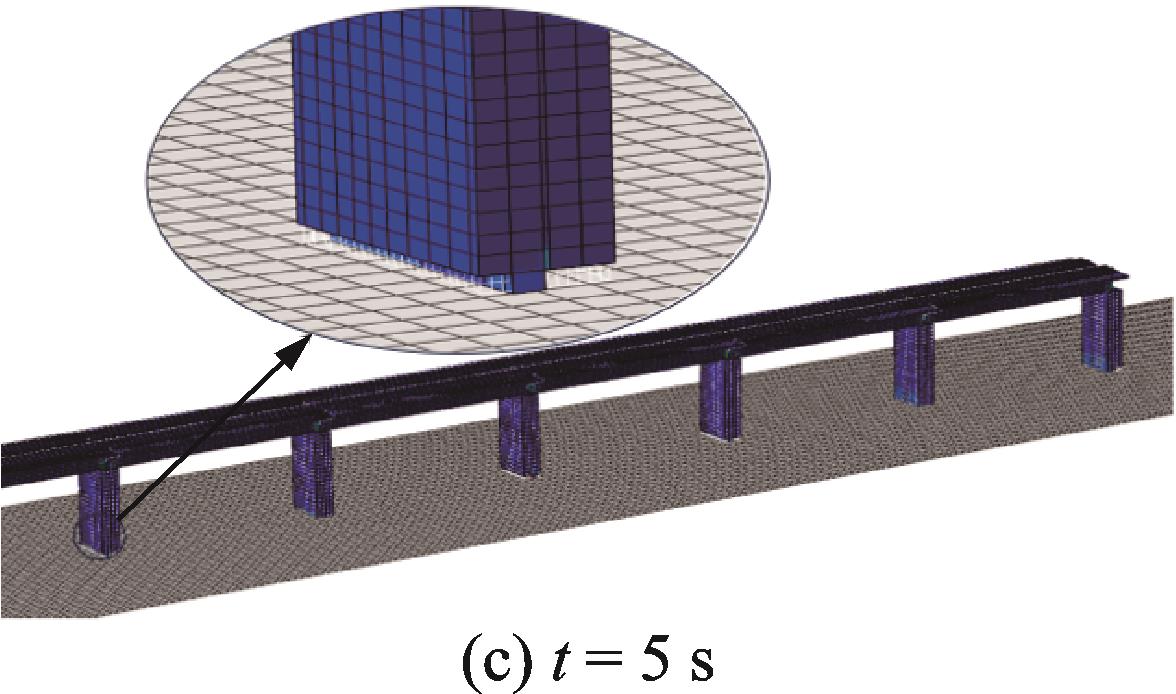

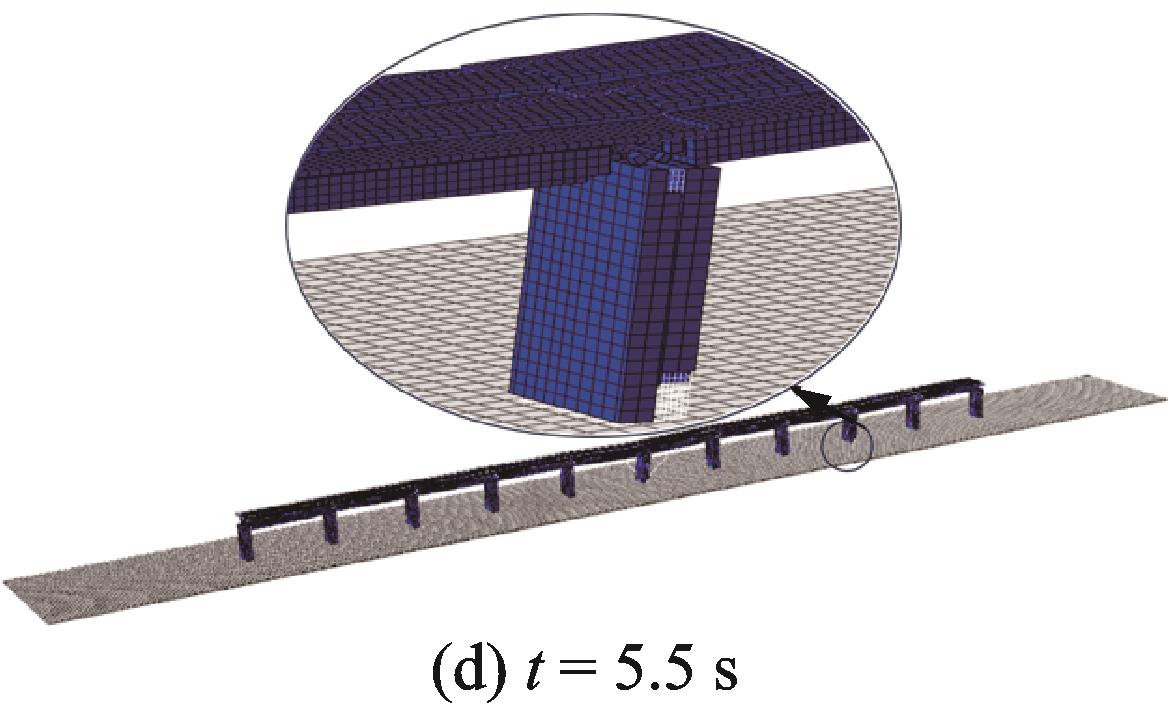

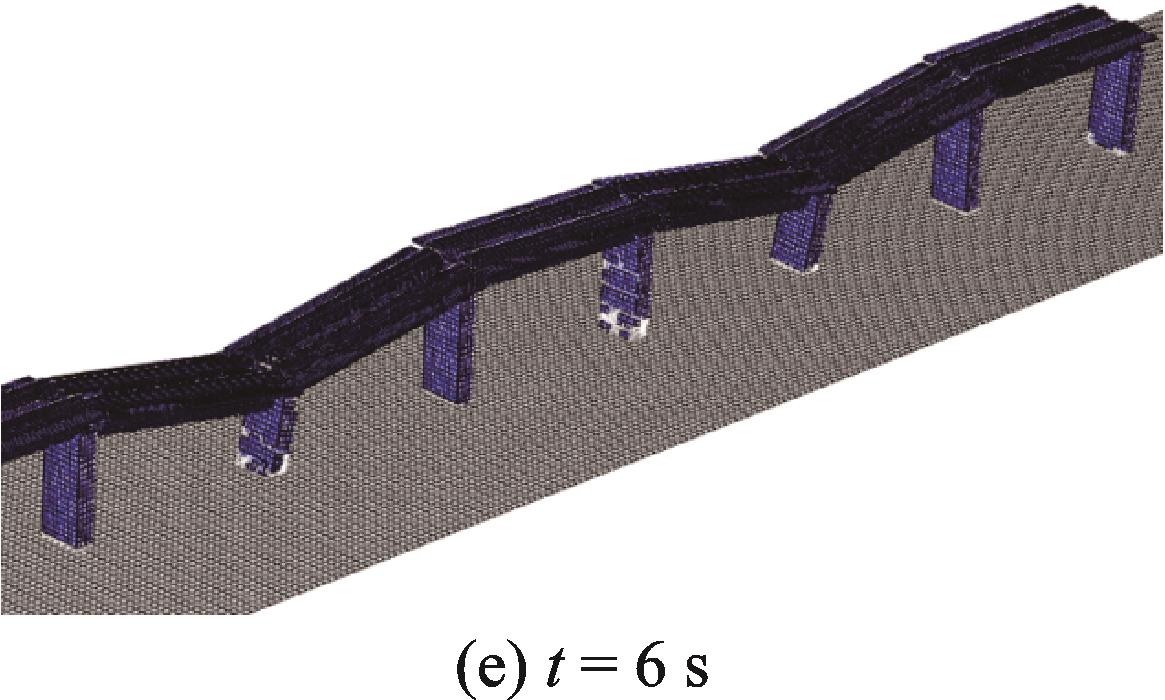

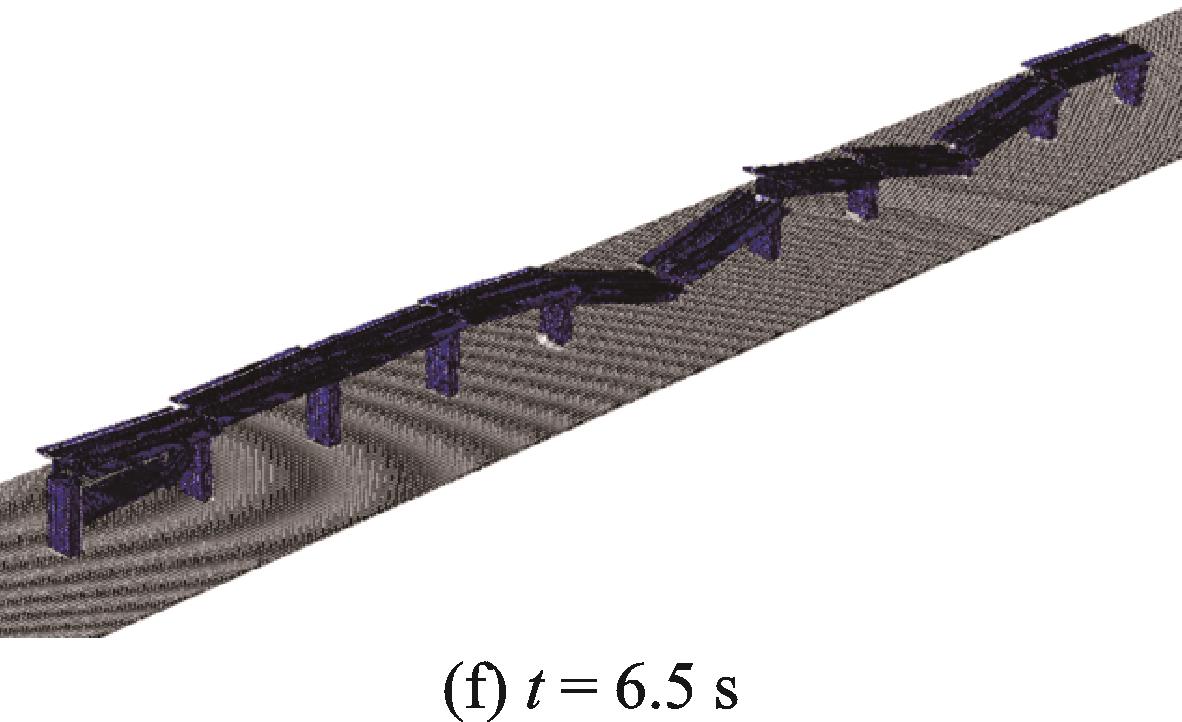

为明确高铁多跨简支梁桥倒塌模式,以中国西北地区10跨高铁简支梁桥为实际工程背景,结合桥上双块式无砟轨道结 构特点,建立轨?桥一体化计算模型。采用显式积分法与能量法研究该类无砟轨道桥梁在高烈度地震区的纵向倒塌模式。结 果表明:高铁多跨简支梁桥破坏的关键部位主要集中在桥梁伸缩缝处的轨道区域、支座及支座接触面的混凝土区域、桥墩墩底 区域;确定了10跨高铁简支梁桥倒塌判别的能量比值为89.33%;通过将桥梁伸缩缝处的轨道板与凹槽截面耦合连接,将结构 体系进行优化,提高了轨道与桥梁连结的整体性,避免桥梁伸缩缝处轨道在地震初期成为桥梁破坏的关键部位,结构体系抗倒 塌时间延长了约45%,减小了落梁概率,提高了桥梁的整体抗倒塌能力。

为明确高铁多跨简支梁桥倒塌模式,以中国西北地区10跨高铁简支梁桥为实际工程背景,结合桥上双块式无砟轨道结 构特点,建立轨?桥一体化计算模型。采用显式积分法与能量法研究该类无砟轨道桥梁在高烈度地震区的纵向倒塌模式。结 果表明:高铁多跨简支梁桥破坏的关键部位主要集中在桥梁伸缩缝处的轨道区域、支座及支座接触面的混凝土区域、桥墩墩底 区域;确定了10跨高铁简支梁桥倒塌判别的能量比值为89.33%;通过将桥梁伸缩缝处的轨道板与凹槽截面耦合连接,将结构 体系进行优化,提高了轨道与桥梁连结的整体性,避免桥梁伸缩缝处轨道在地震初期成为桥梁破坏的关键部位,结构体系抗倒 塌时间延长了约45%,减小了落梁概率,提高了桥梁的整体抗倒塌能力。

2025,38(3):587-594, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.015

摘要:

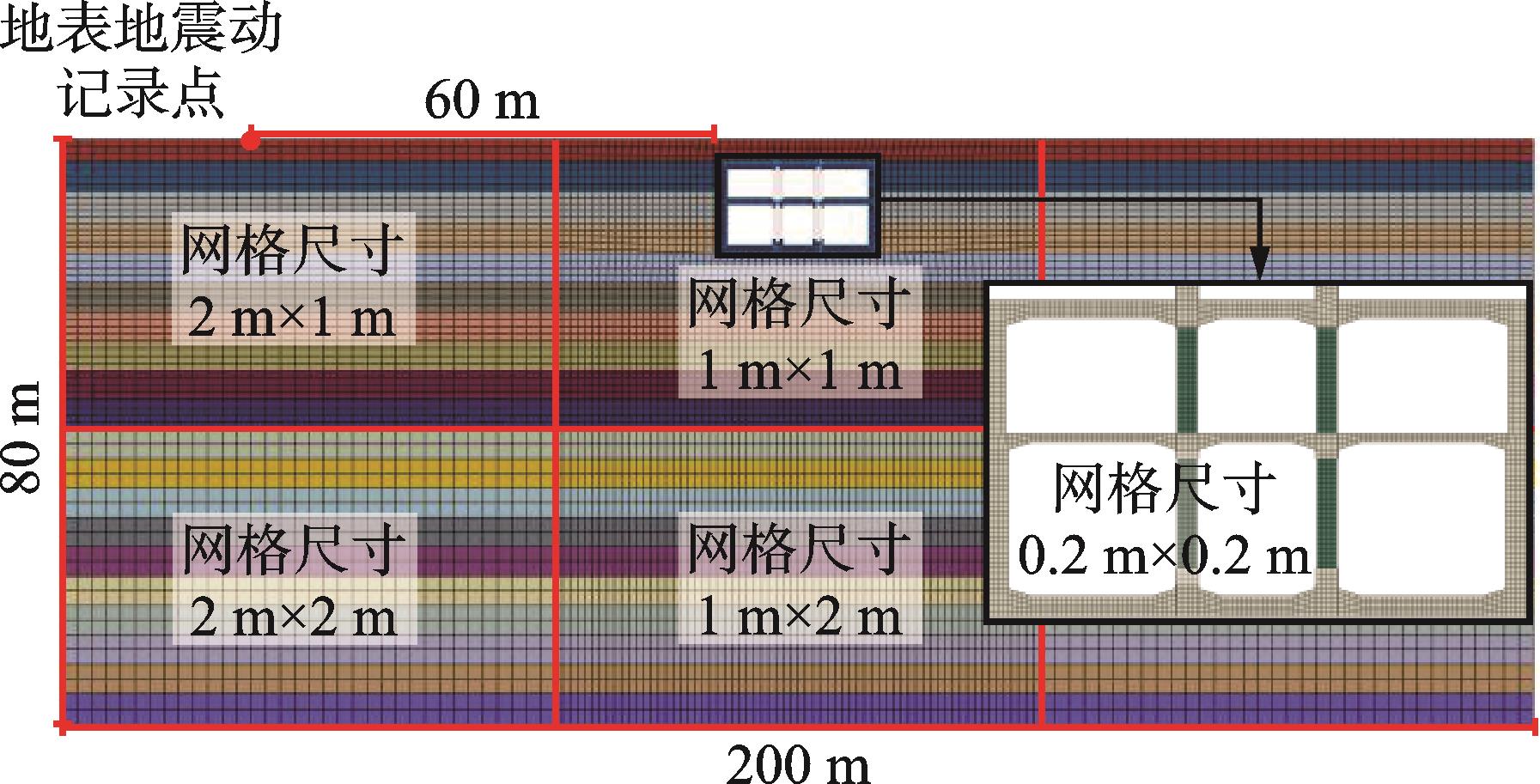

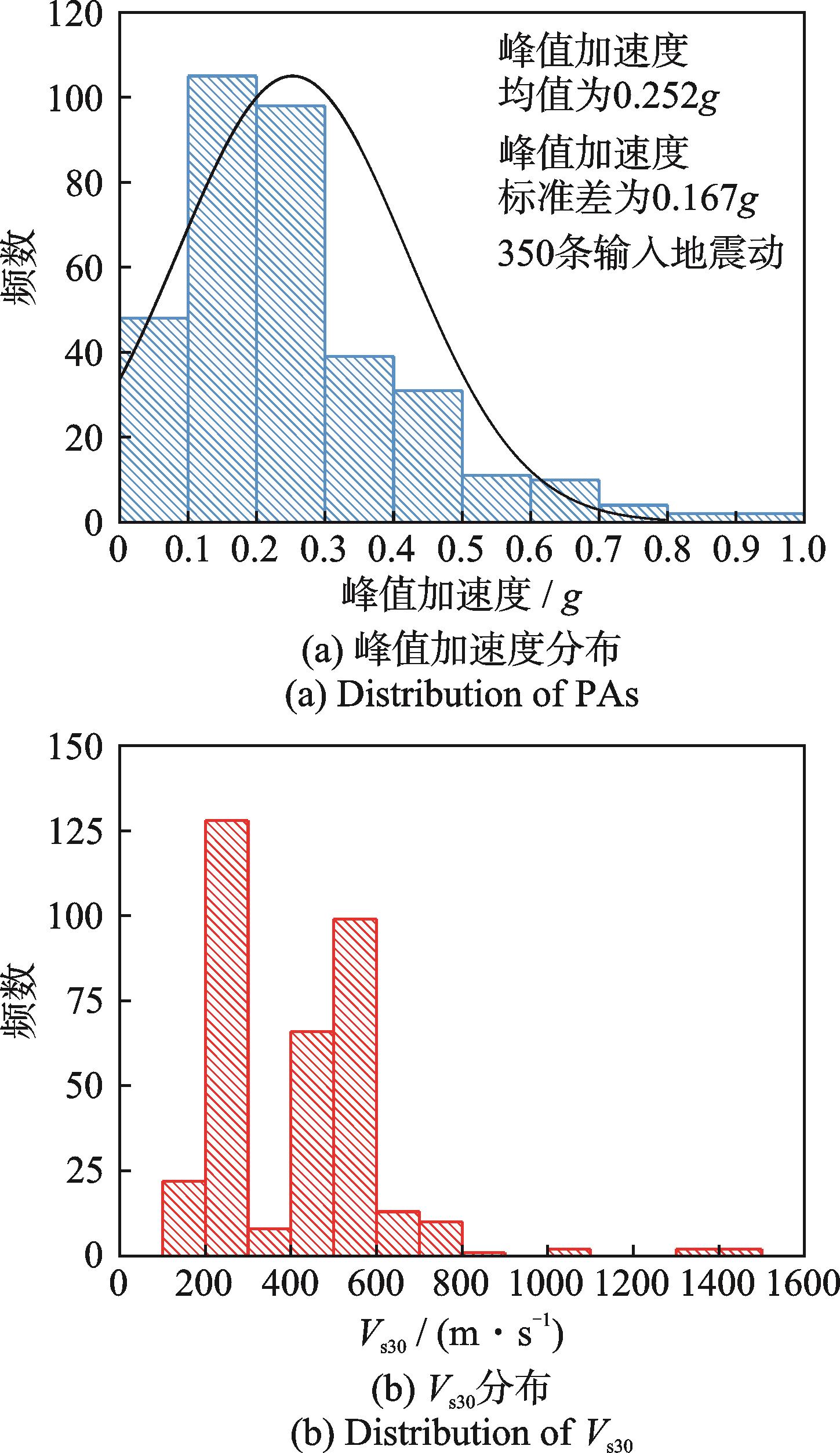

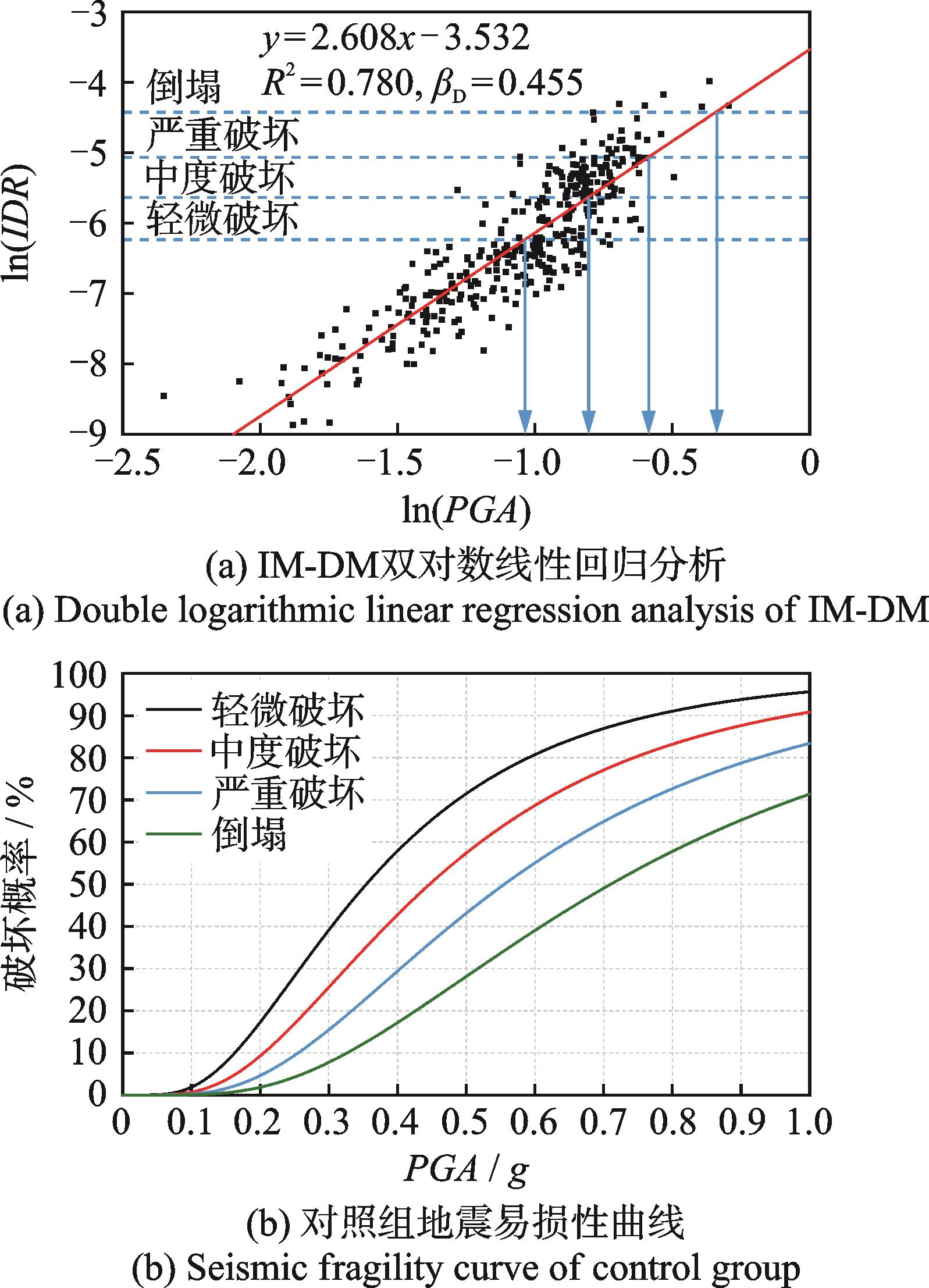

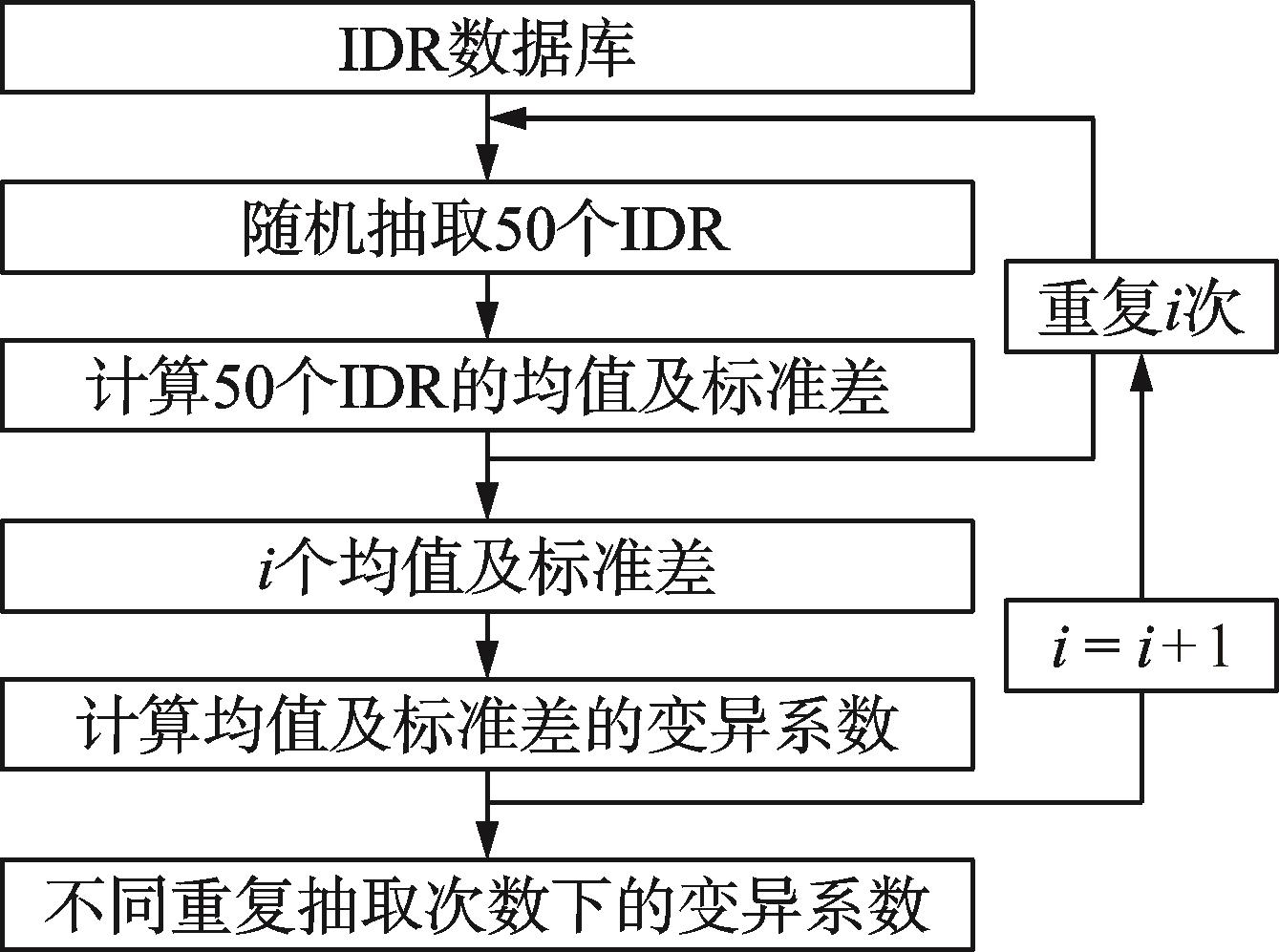

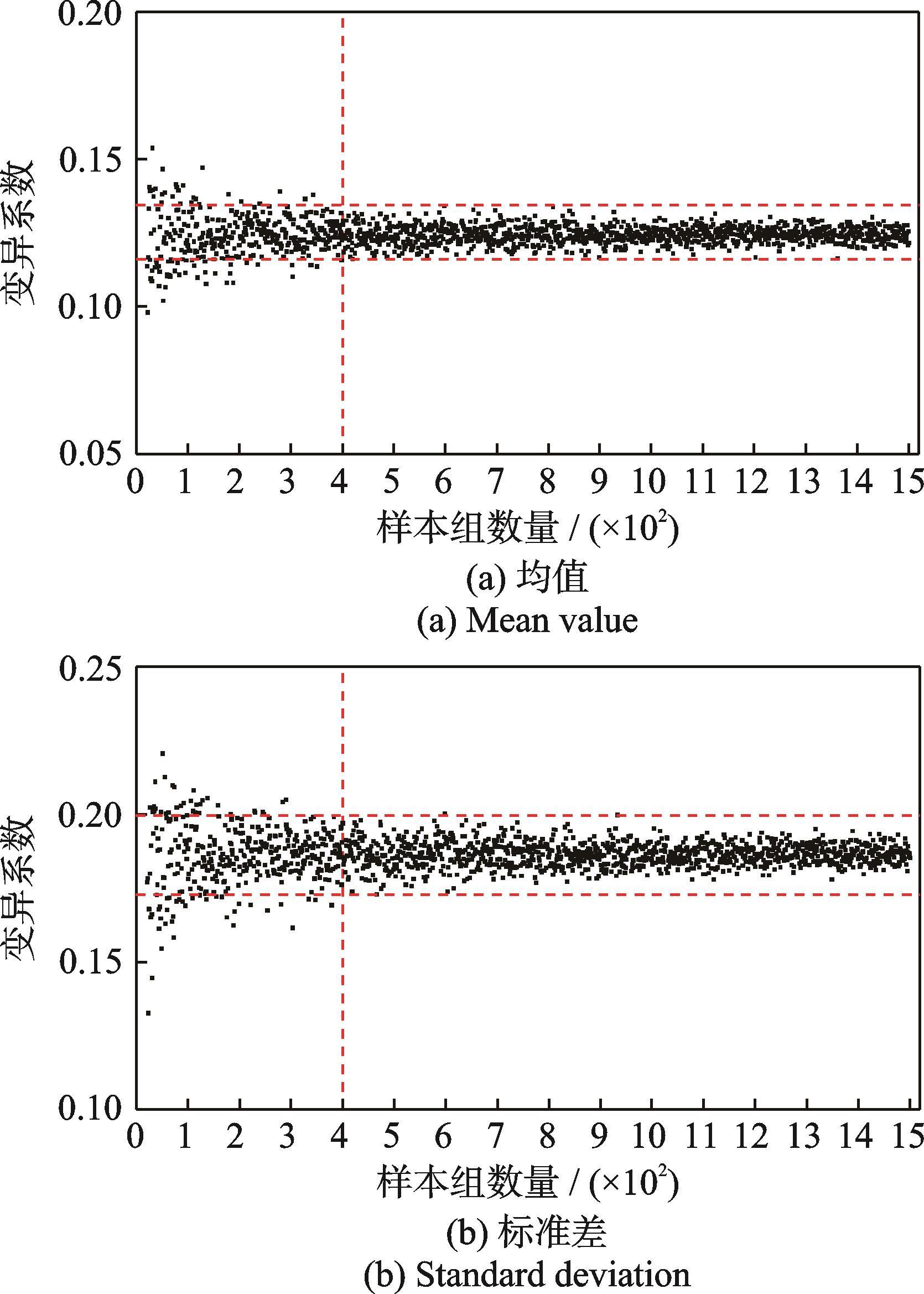

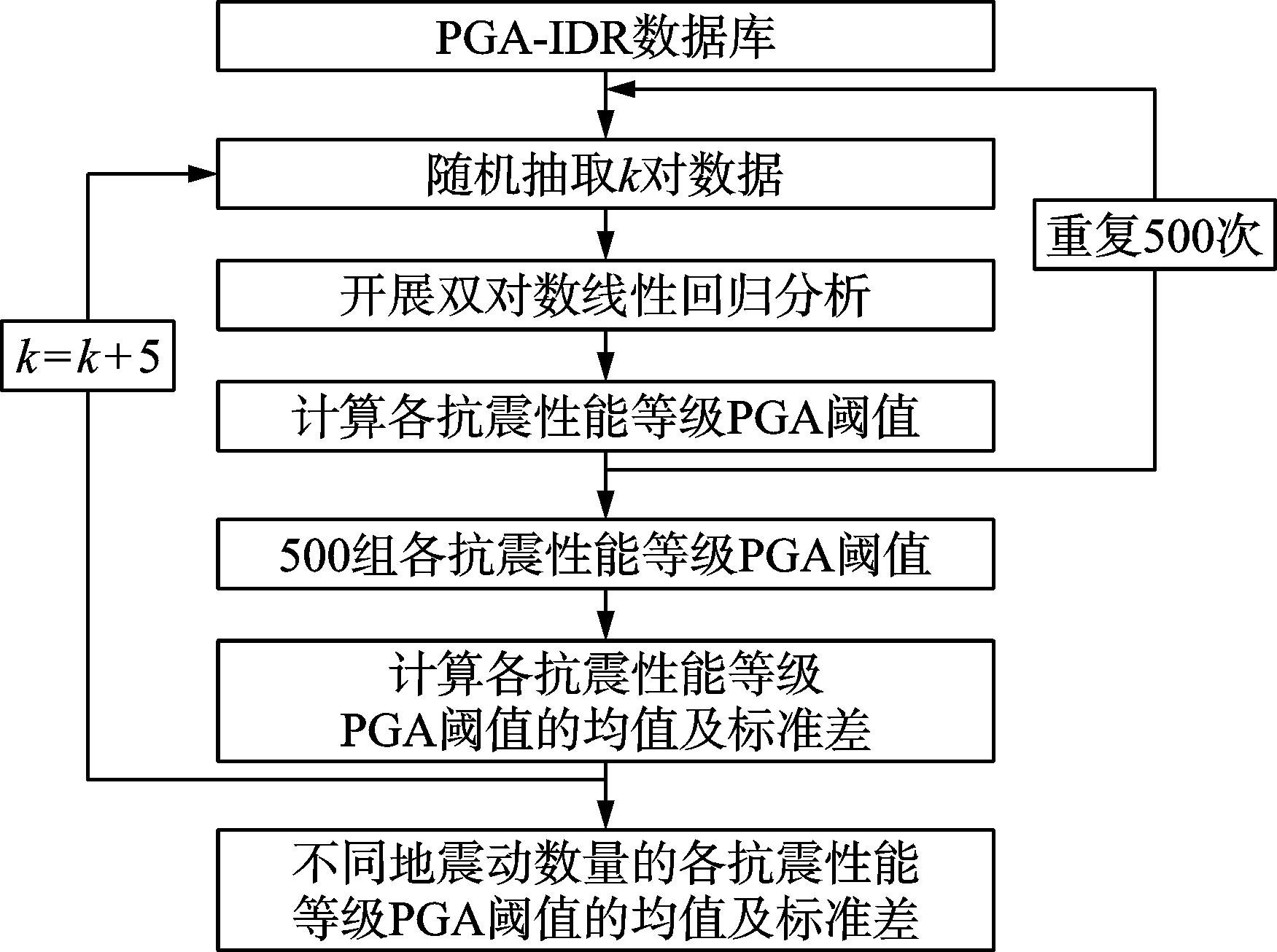

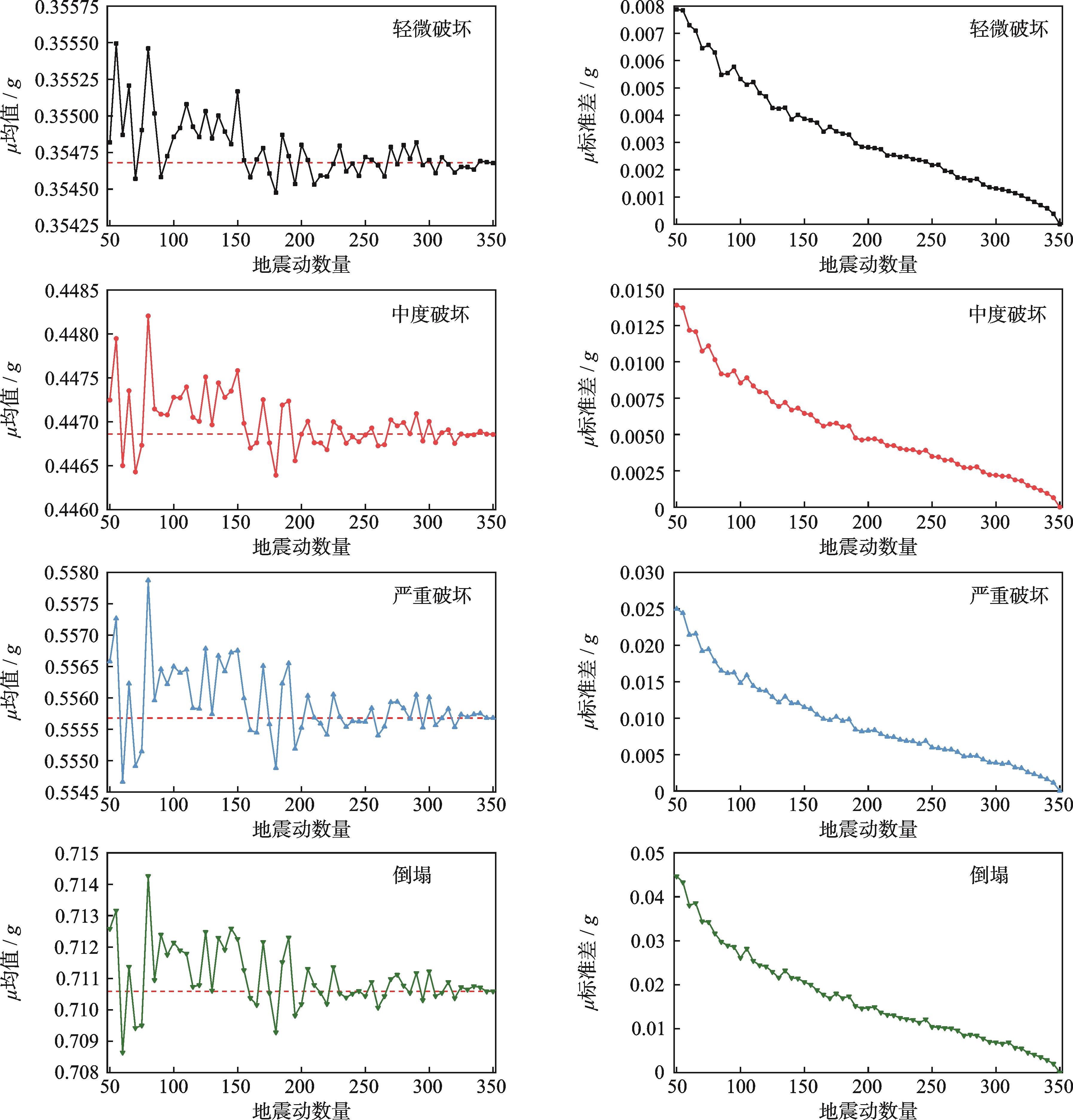

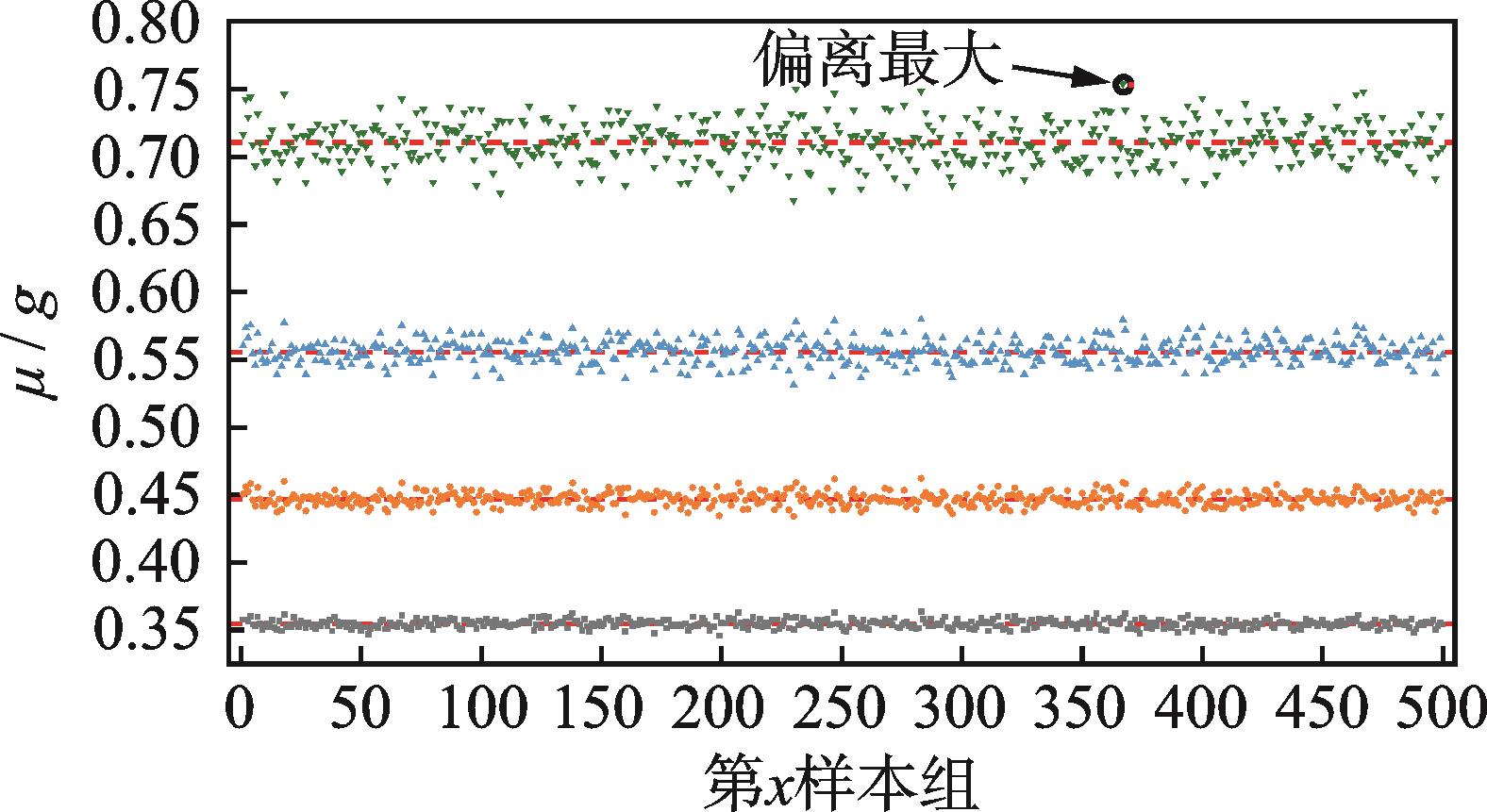

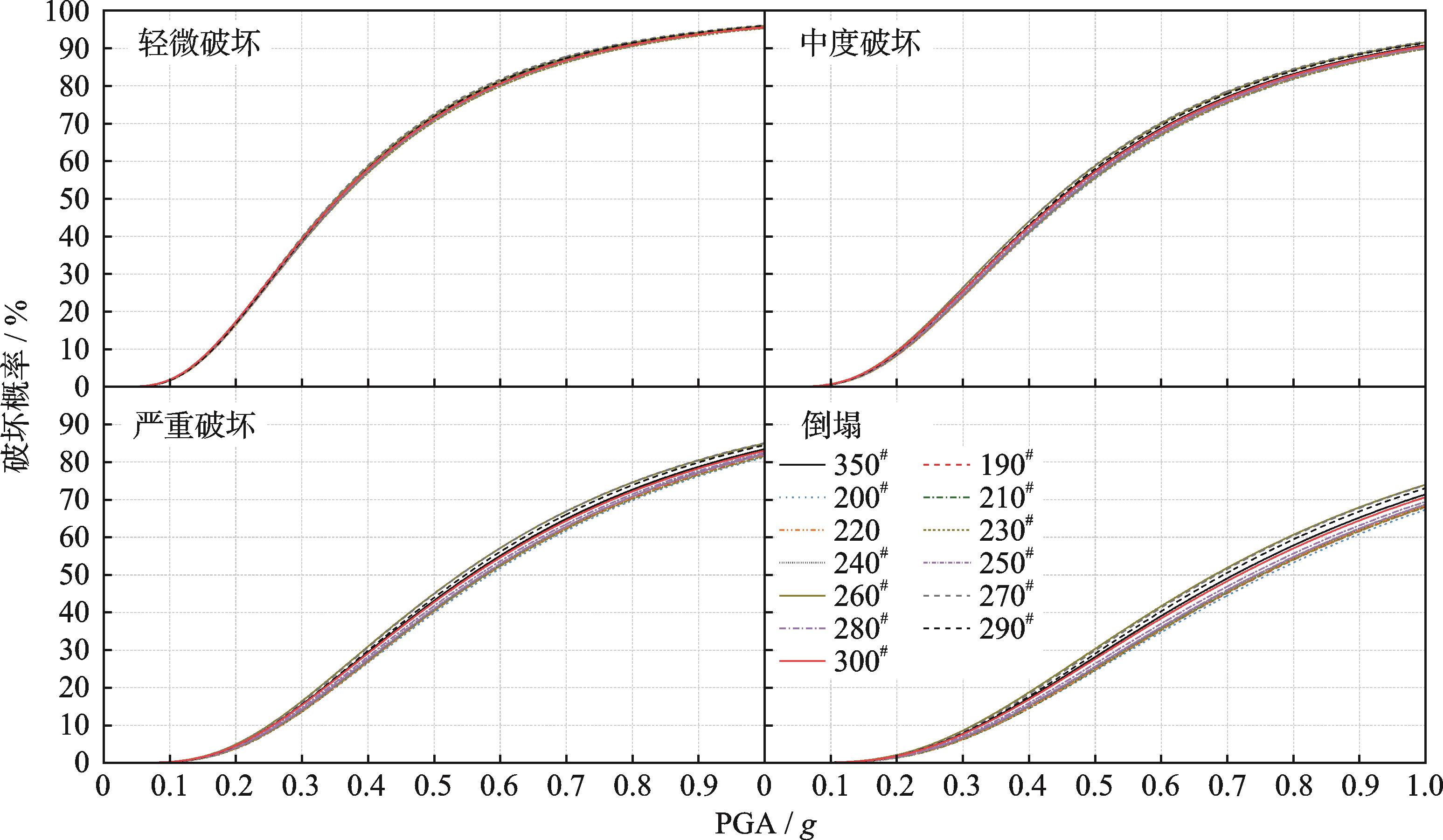

本文基于地震易损性分析方法,设计样本随机抽取程序,探究了云图法中不同输入地震动数量对于地下结构地震易损性 曲线的影响。以浅埋两层三跨地铁车站结构为研究对象,建立土?地下结构非线性动力相互作用有限元模型,选取350条天然 地震动记录作为输入,计算获得了350个工况下该地下结构的地震响应。选取层间位移角(IDR)作为结构地震损伤参数,地震 动峰值地表加速度(PGA)作为地震动强度参数,构建了该地下结构的地震易损性曲线。结果表明,当输入地震动数量小于 190条时,输入数量对地下结构各抗震性能等级的PGA阈值影响较大;当输入地震动数量大于190条时,地下结构的轻微破坏 及中度破坏的地震易损性曲线不受输入数量的影响;当输入地震动数量大于280条时,严重破坏及倒塌的曲线受输入数量的 影响也基本可忽略。当常见的两层三跨地下结构处于强震(PGA < 0.3g)威胁概率较低的区域时,本文推荐选用190条天然地 震动作为输入,当处于强震威胁概率较高的区域时,推荐输入280条天然地震动。

本文基于地震易损性分析方法,设计样本随机抽取程序,探究了云图法中不同输入地震动数量对于地下结构地震易损性 曲线的影响。以浅埋两层三跨地铁车站结构为研究对象,建立土?地下结构非线性动力相互作用有限元模型,选取350条天然 地震动记录作为输入,计算获得了350个工况下该地下结构的地震响应。选取层间位移角(IDR)作为结构地震损伤参数,地震 动峰值地表加速度(PGA)作为地震动强度参数,构建了该地下结构的地震易损性曲线。结果表明,当输入地震动数量小于 190条时,输入数量对地下结构各抗震性能等级的PGA阈值影响较大;当输入地震动数量大于190条时,地下结构的轻微破坏 及中度破坏的地震易损性曲线不受输入数量的影响;当输入地震动数量大于280条时,严重破坏及倒塌的曲线受输入数量的 影响也基本可忽略。当常见的两层三跨地下结构处于强震(PGA < 0.3g)威胁概率较低的区域时,本文推荐选用190条天然地 震动作为输入,当处于强震威胁概率较高的区域时,推荐输入280条天然地震动。

2025,38(3):595-603, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.016

摘要:

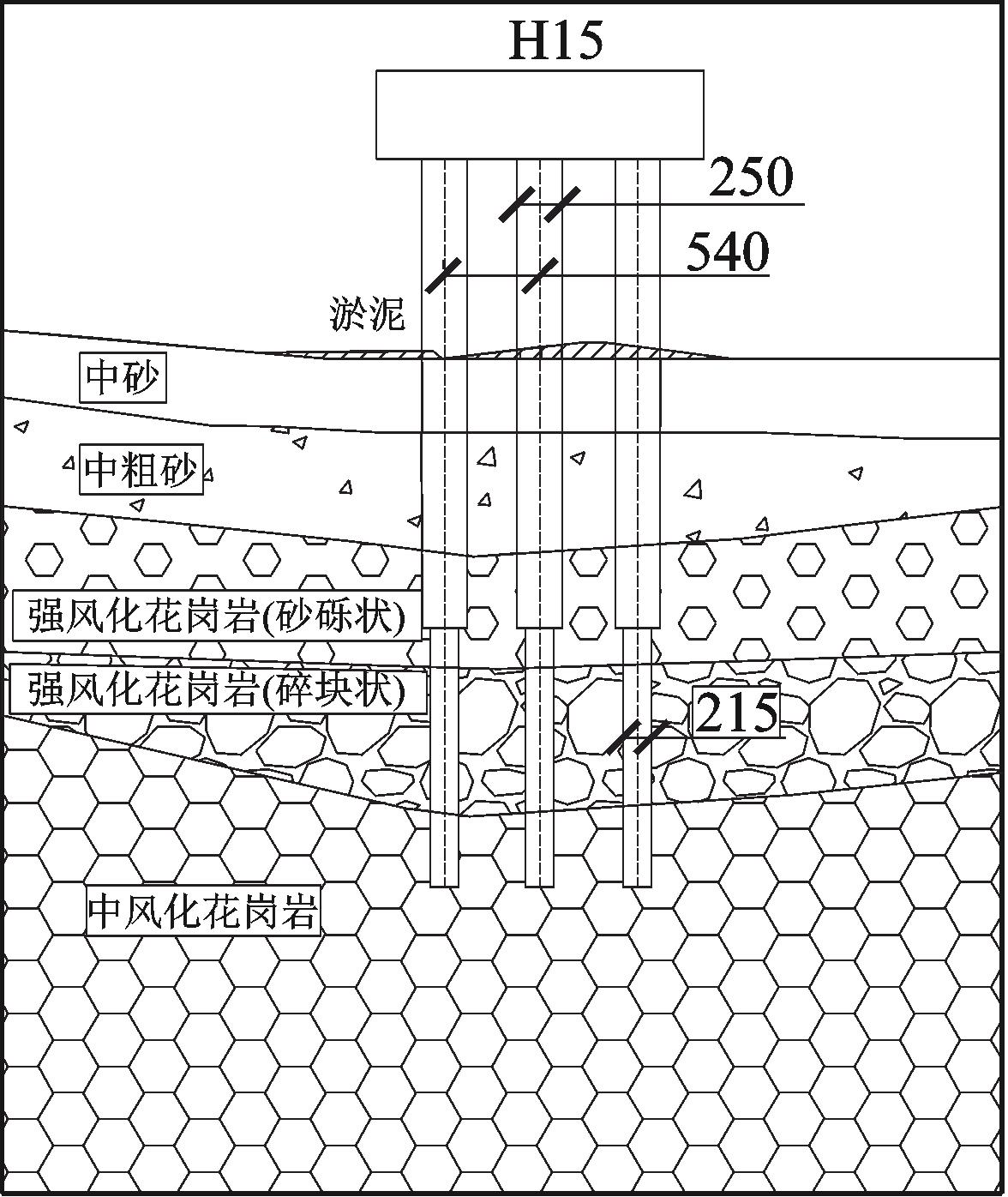

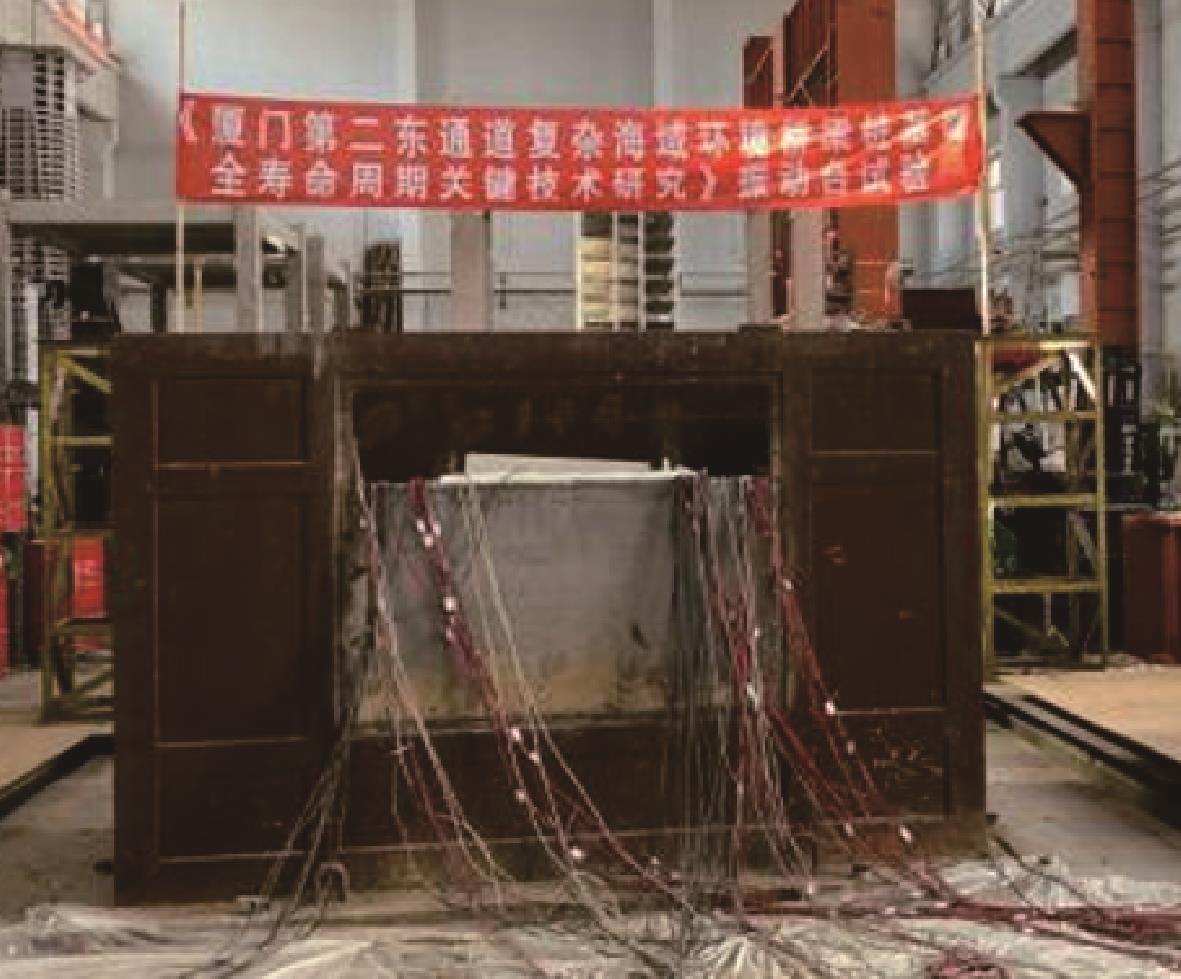

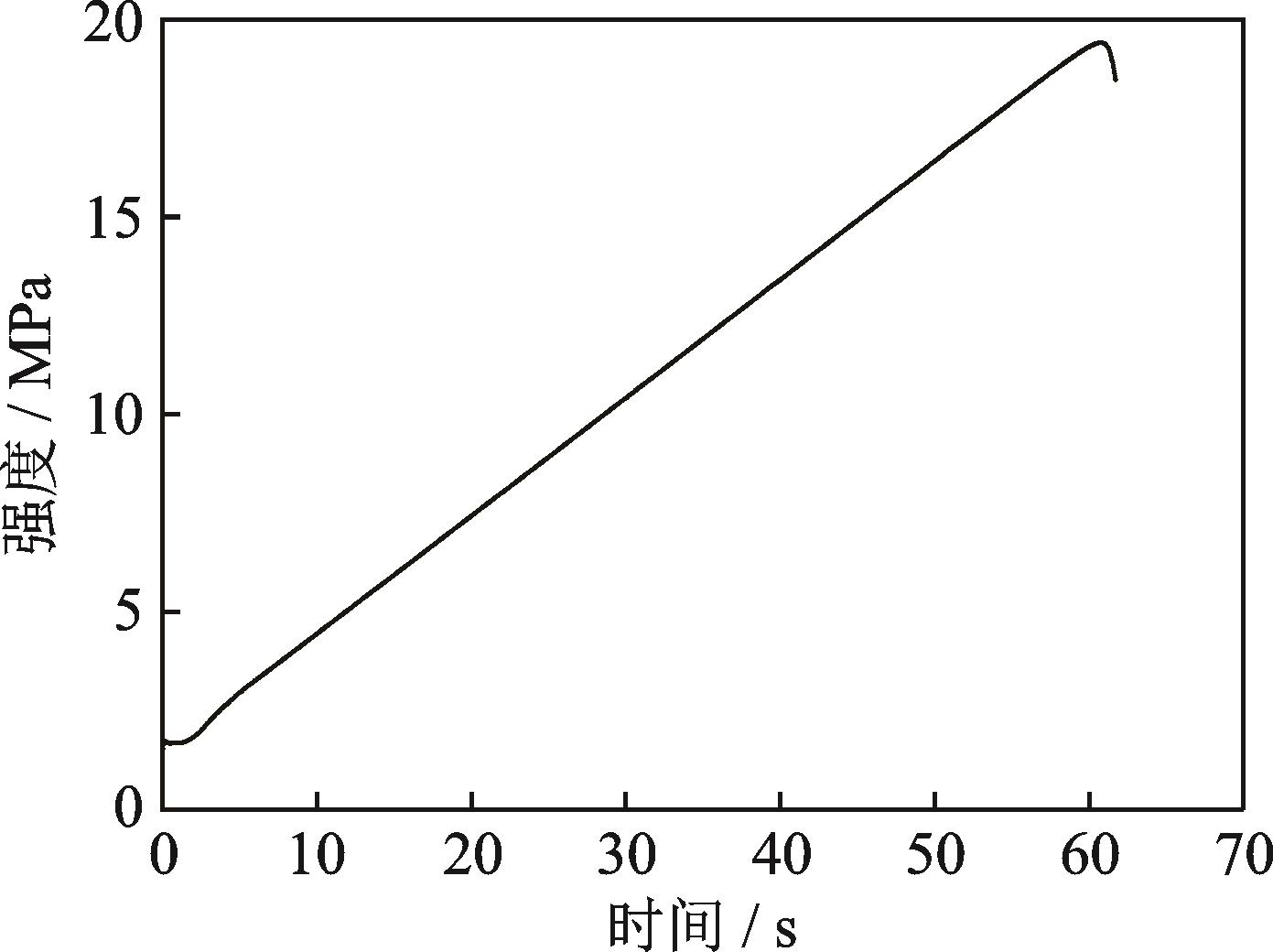

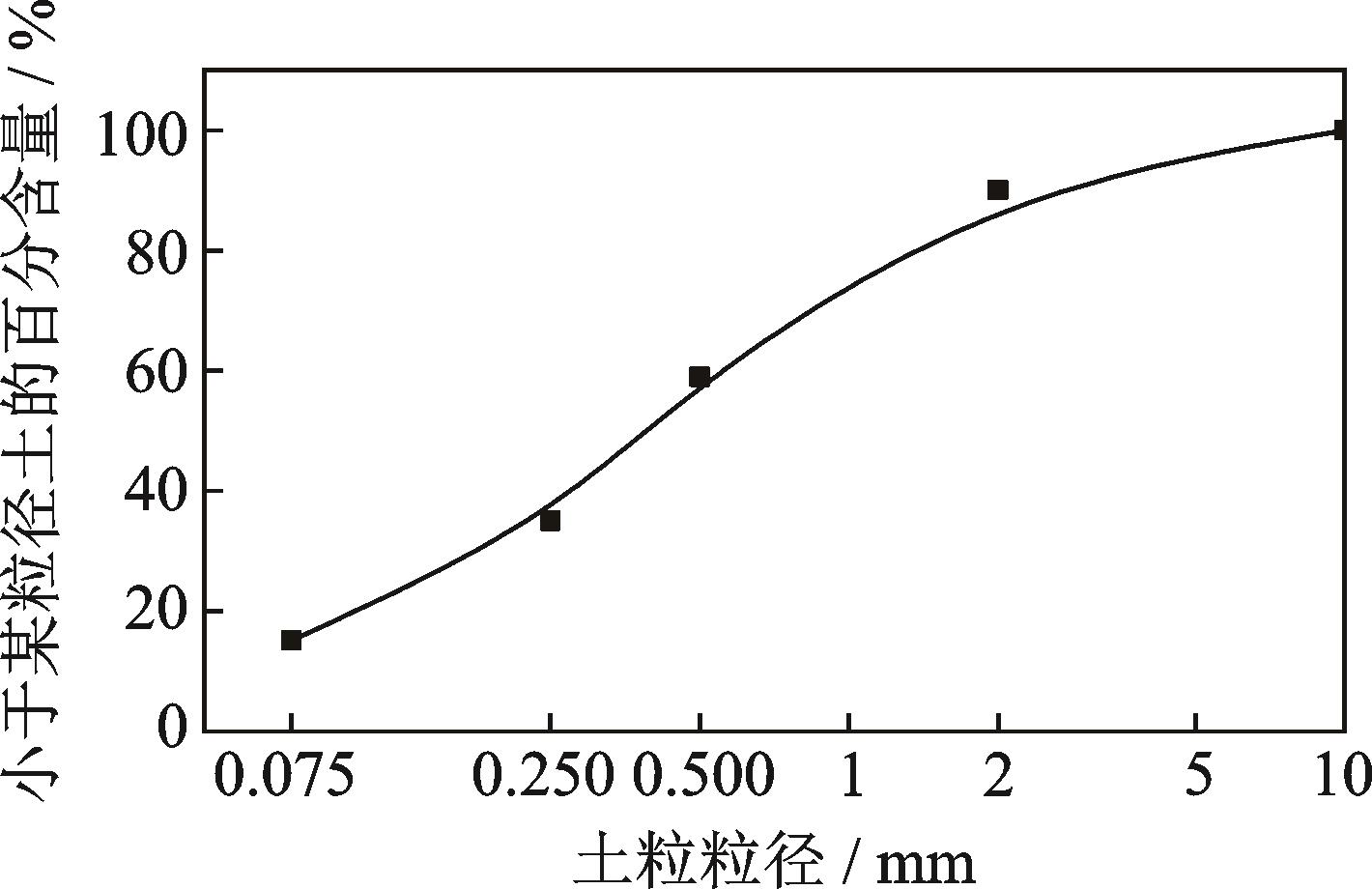

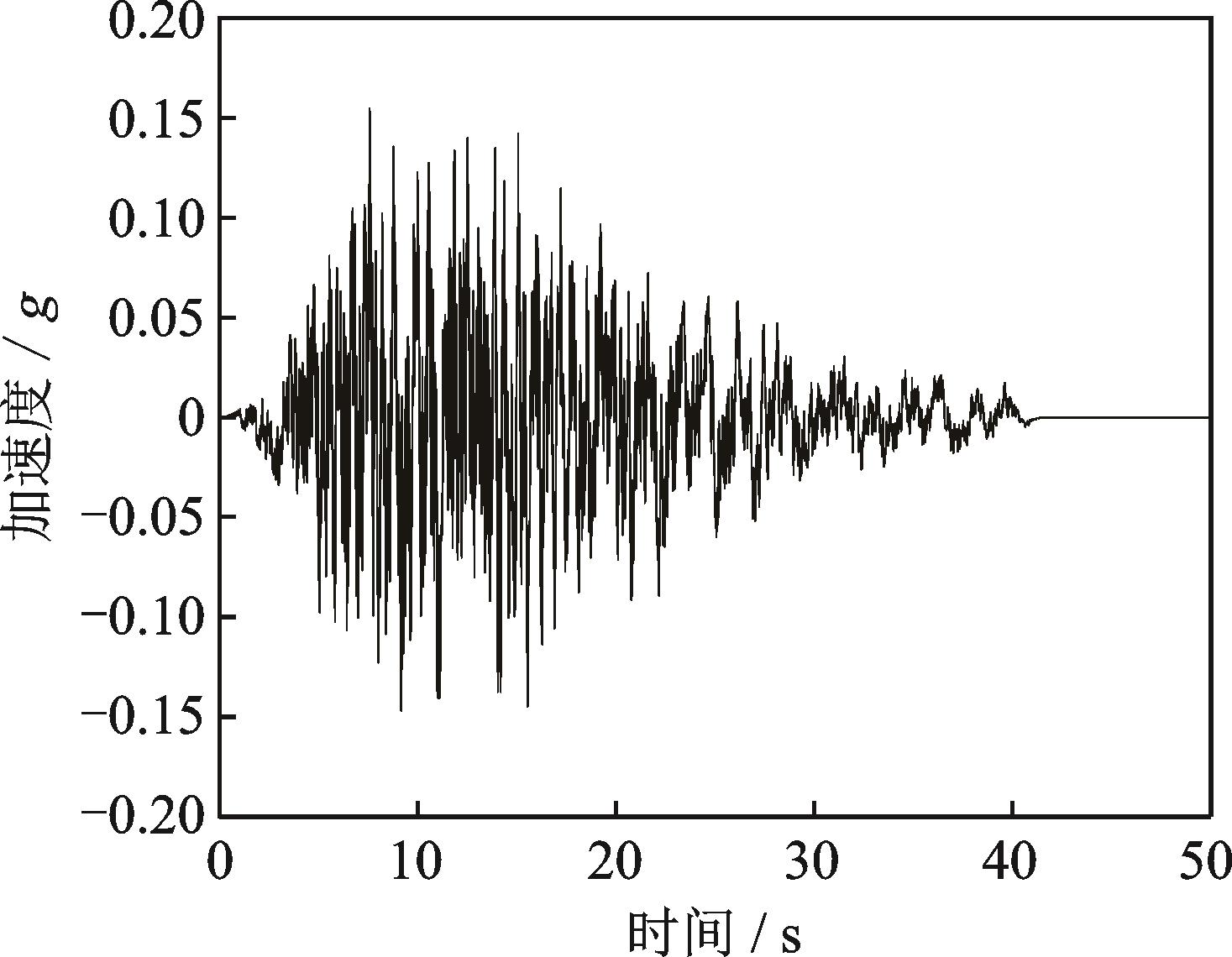

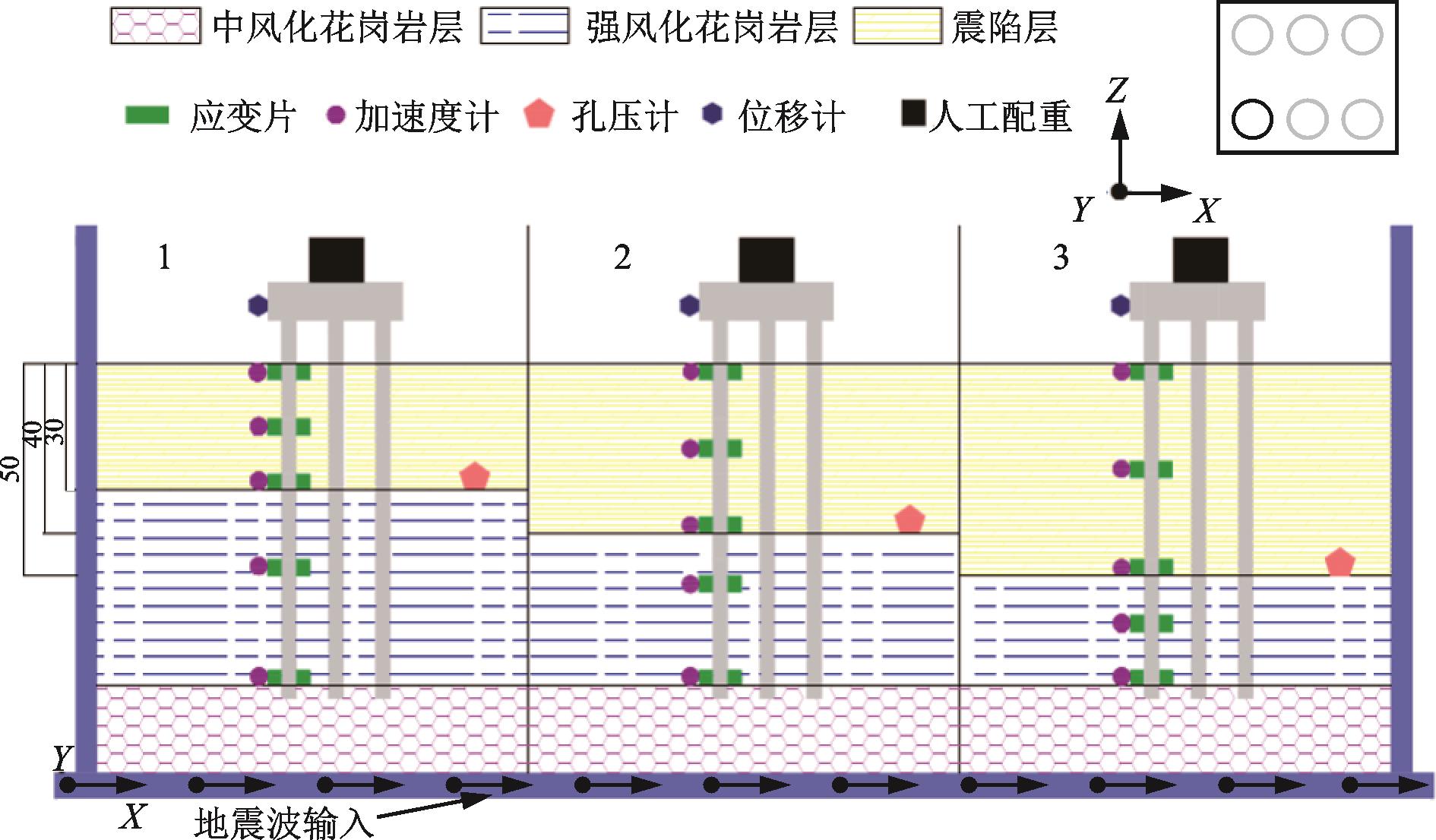

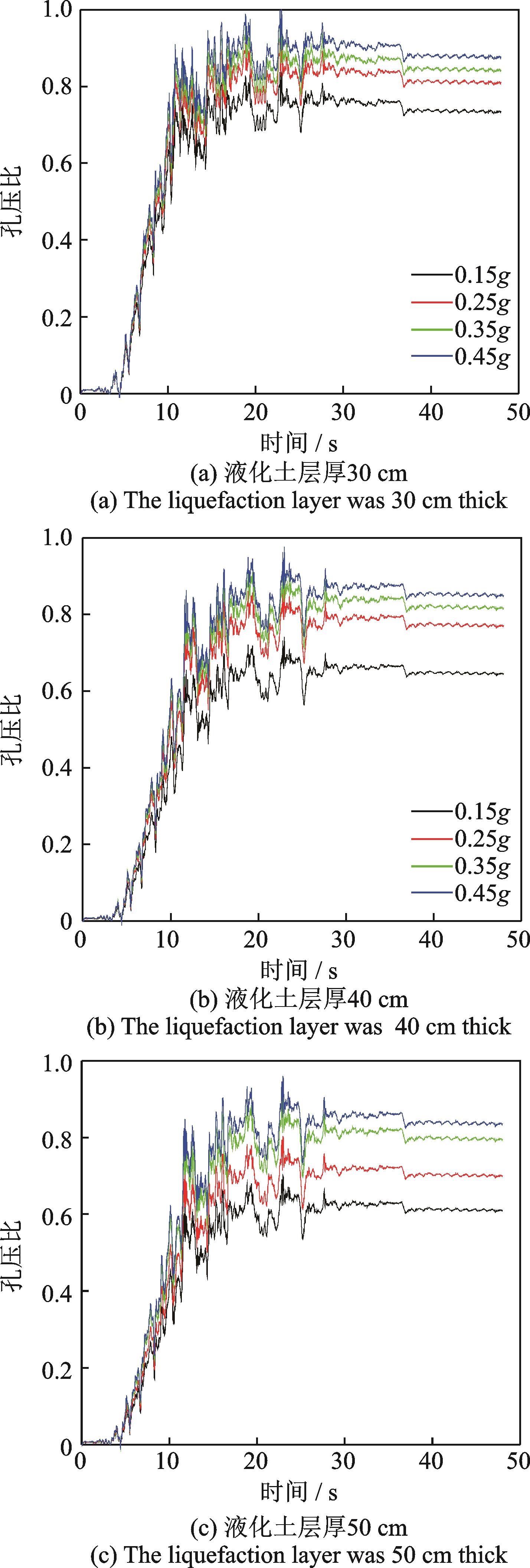

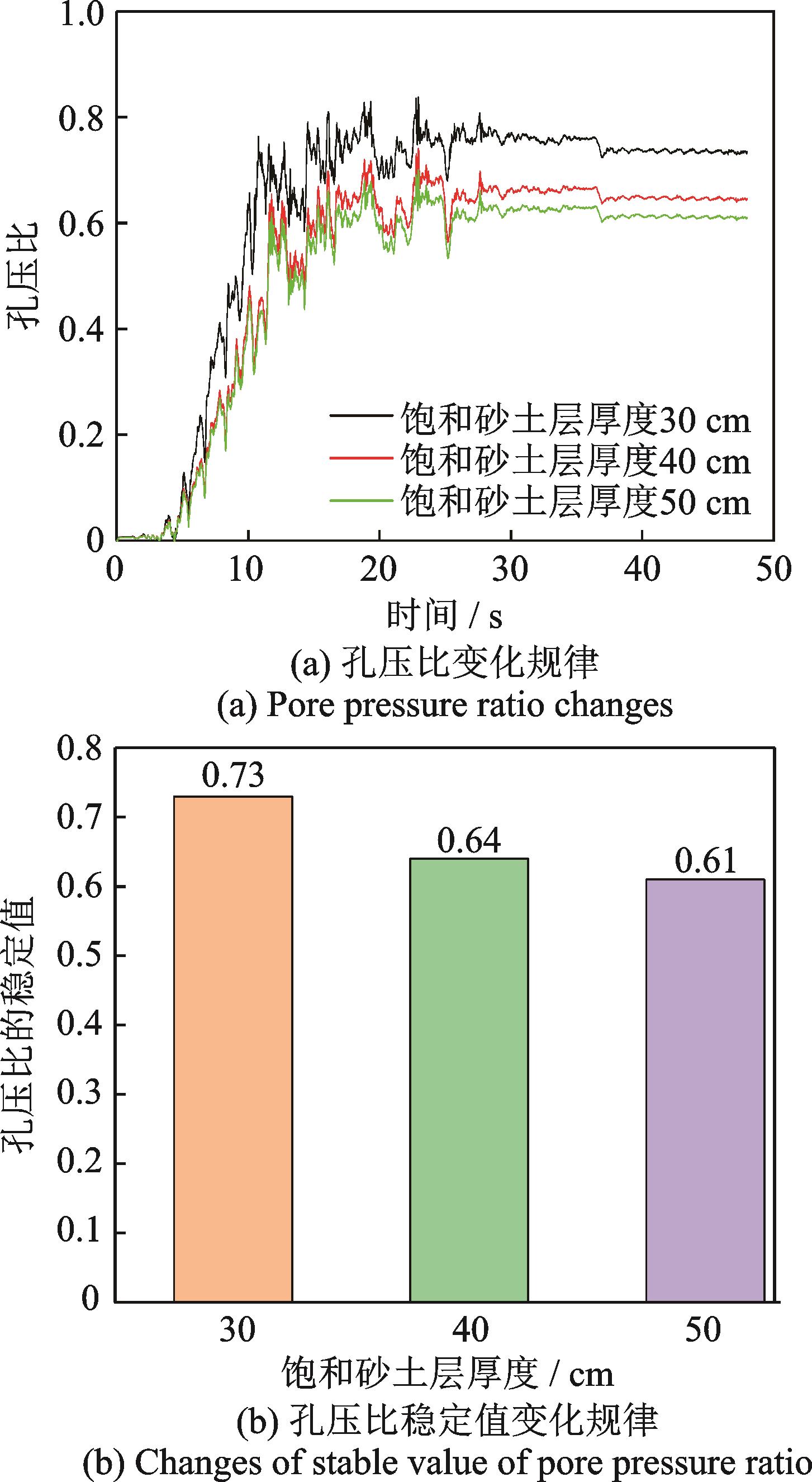

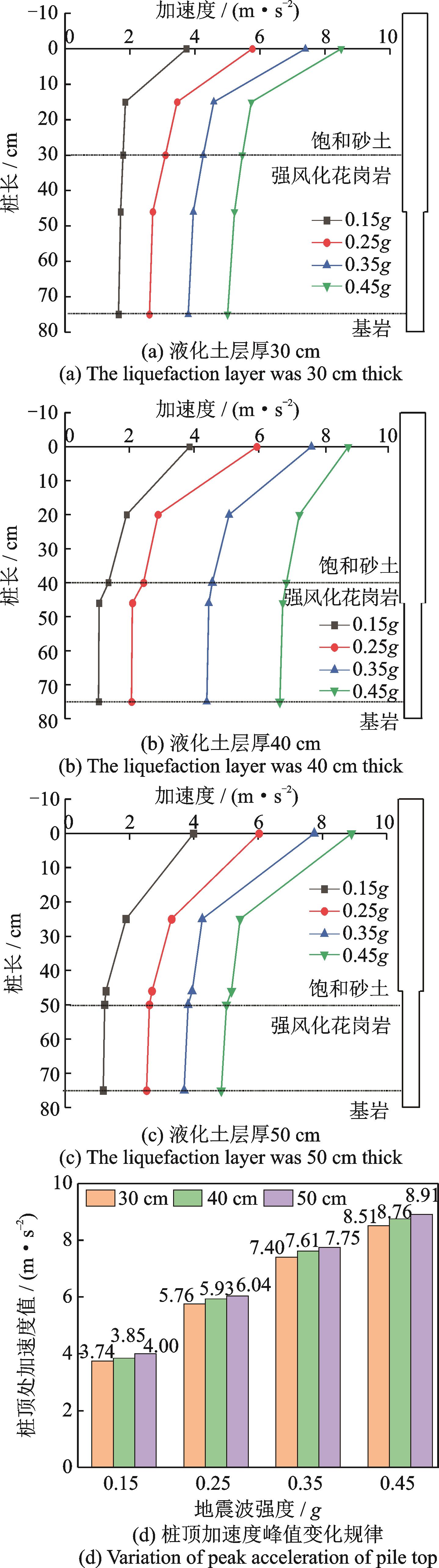

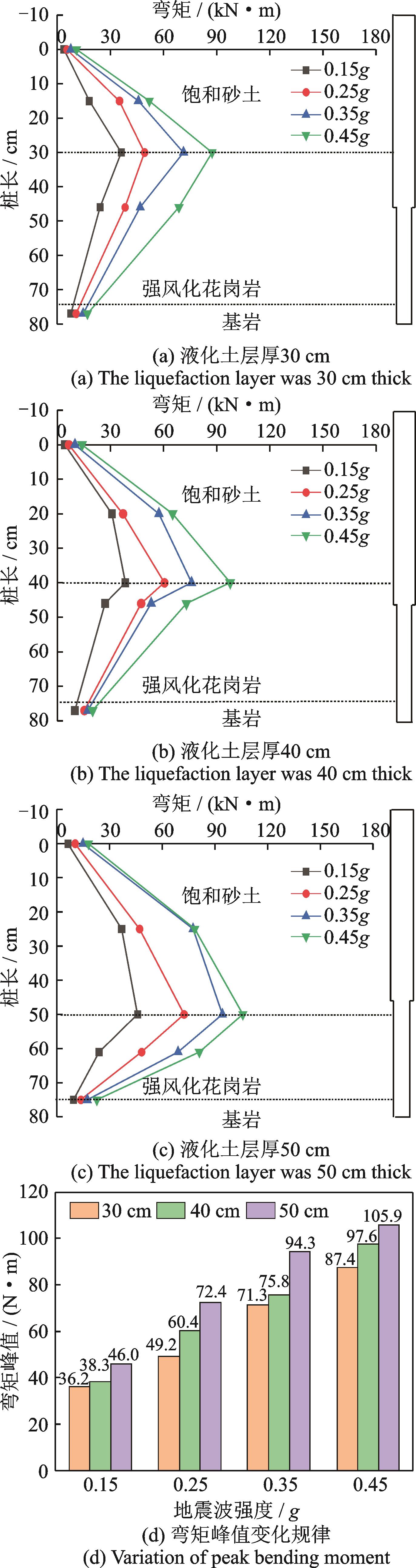

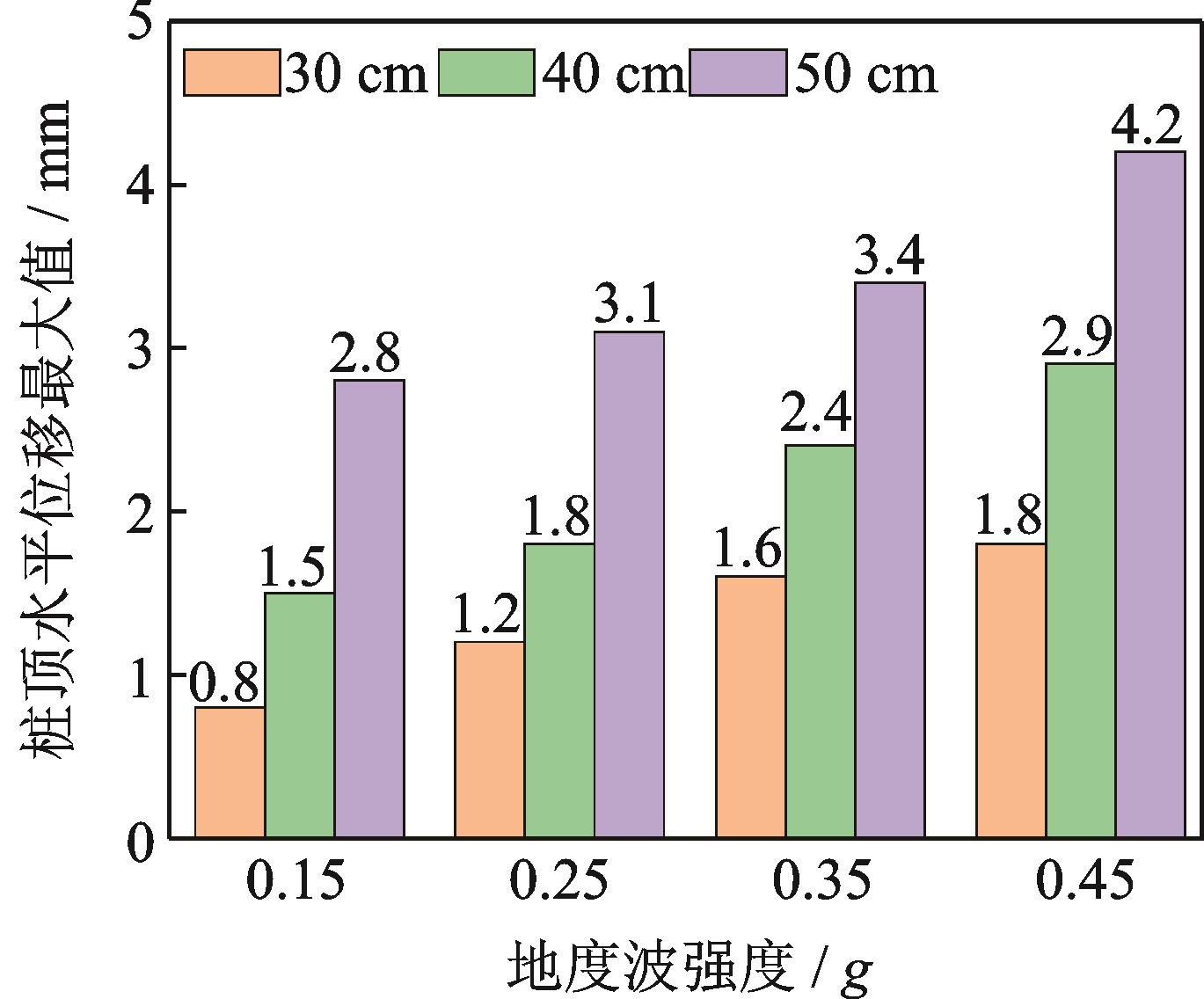

为研究不同厚度液化土层大直径变截面六桩基础动力响应特性,依托厦门第二东通道翔安大桥实体工程,通过室内振动 台模型试验,选取地震动强度分别为0.15g、0.25g、0.35g、0.45g的5010波,开展液化土层厚度分别为30、40、50 cm时饱和砂土 孔压比、大直径变截面六桩基础的桩身加速度、桩身弯矩、桩顶水平位移的动力特性研究。结果表明:不同饱和砂土层厚度下, 大直径变截面六桩基础的桩身加速度及弯矩在变截面和土层分界面处发生突变;同一土层厚度下,随着地震动强度从0.15g增 大到0.45g,饱和砂土孔压比、六桩基础的桩身加速度、桩顶水平位移、桩身弯矩均增大;0.15g地震动强度下,随着饱和砂土层 厚度增大,饱和砂土孔压比稳定值减小,但六桩基础的桩顶水平位移、桩身加速度及弯矩峰值均逐渐增大且增幅变大。建议在 液化场地大直径变截面桩基础设计时,应特别考虑大直径变截面六桩基础在不同液化土层厚度下的动力响应差异,并注重变 截面和土层分界面的抗弯性能,以保证六桩基础的抗震性能。

为研究不同厚度液化土层大直径变截面六桩基础动力响应特性,依托厦门第二东通道翔安大桥实体工程,通过室内振动 台模型试验,选取地震动强度分别为0.15g、0.25g、0.35g、0.45g的5010波,开展液化土层厚度分别为30、40、50 cm时饱和砂土 孔压比、大直径变截面六桩基础的桩身加速度、桩身弯矩、桩顶水平位移的动力特性研究。结果表明:不同饱和砂土层厚度下, 大直径变截面六桩基础的桩身加速度及弯矩在变截面和土层分界面处发生突变;同一土层厚度下,随着地震动强度从0.15g增 大到0.45g,饱和砂土孔压比、六桩基础的桩身加速度、桩顶水平位移、桩身弯矩均增大;0.15g地震动强度下,随着饱和砂土层 厚度增大,饱和砂土孔压比稳定值减小,但六桩基础的桩顶水平位移、桩身加速度及弯矩峰值均逐渐增大且增幅变大。建议在 液化场地大直径变截面桩基础设计时,应特别考虑大直径变截面六桩基础在不同液化土层厚度下的动力响应差异,并注重变 截面和土层分界面的抗弯性能,以保证六桩基础的抗震性能。

2025,38(3):604-611, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004?4523.2025.03.017

摘要:

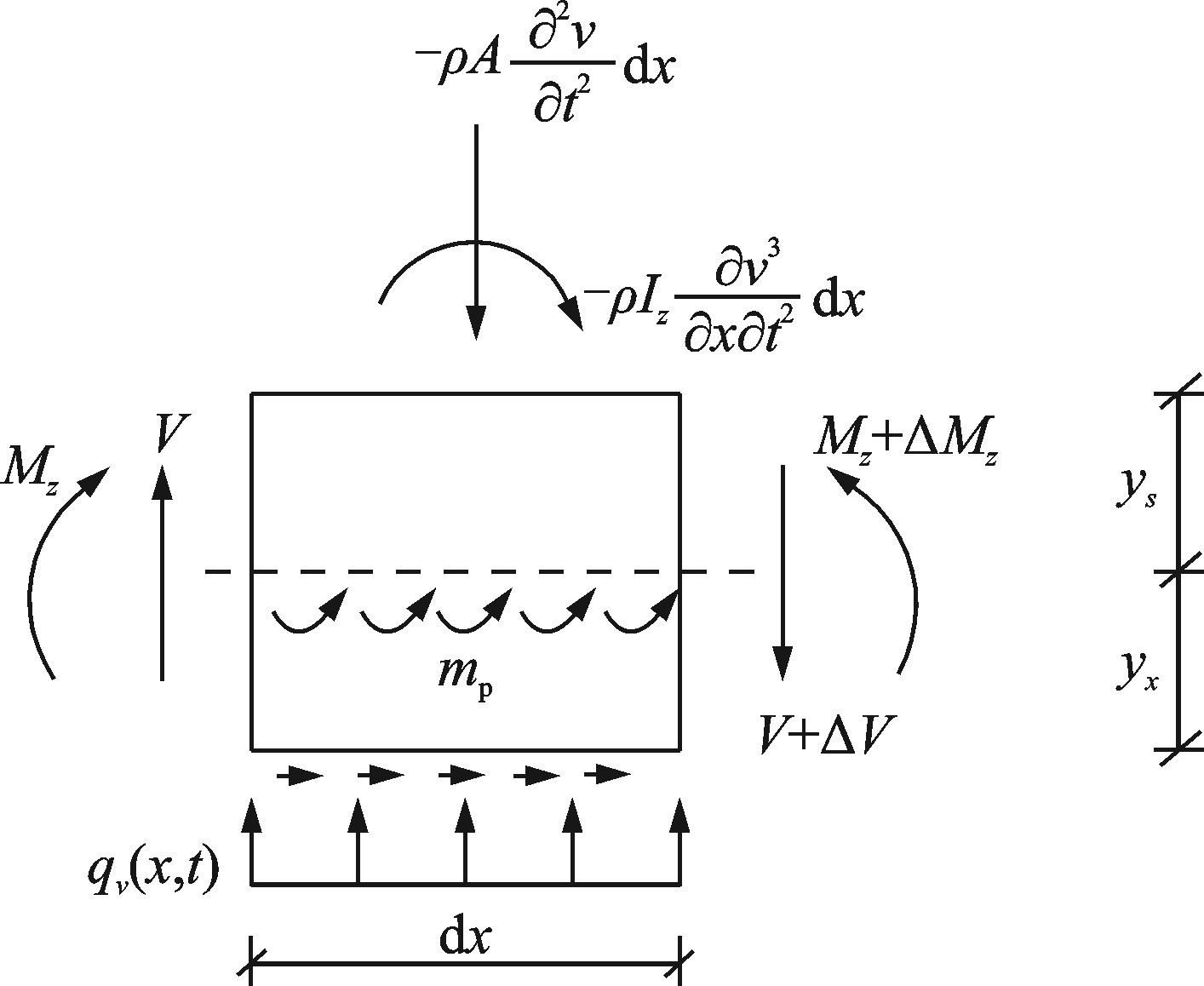

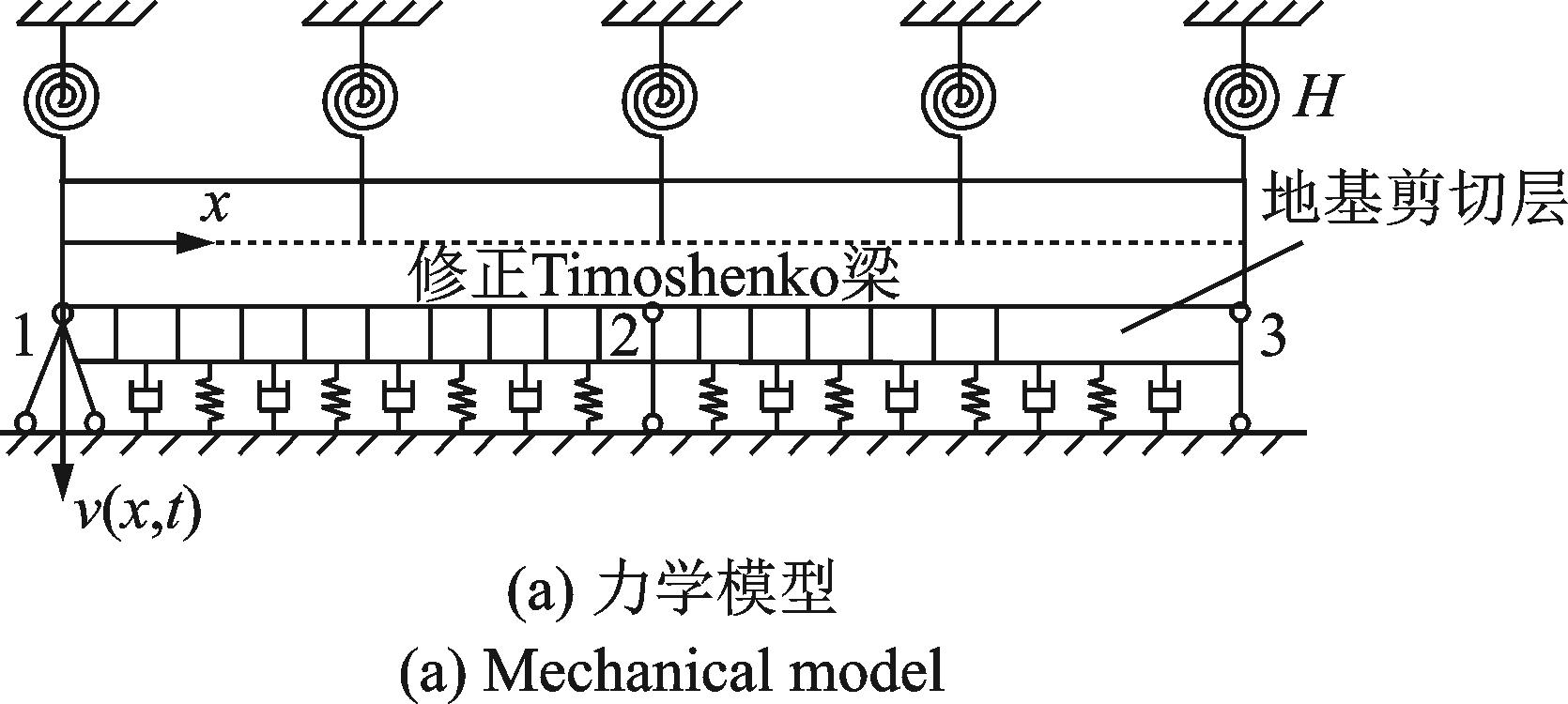

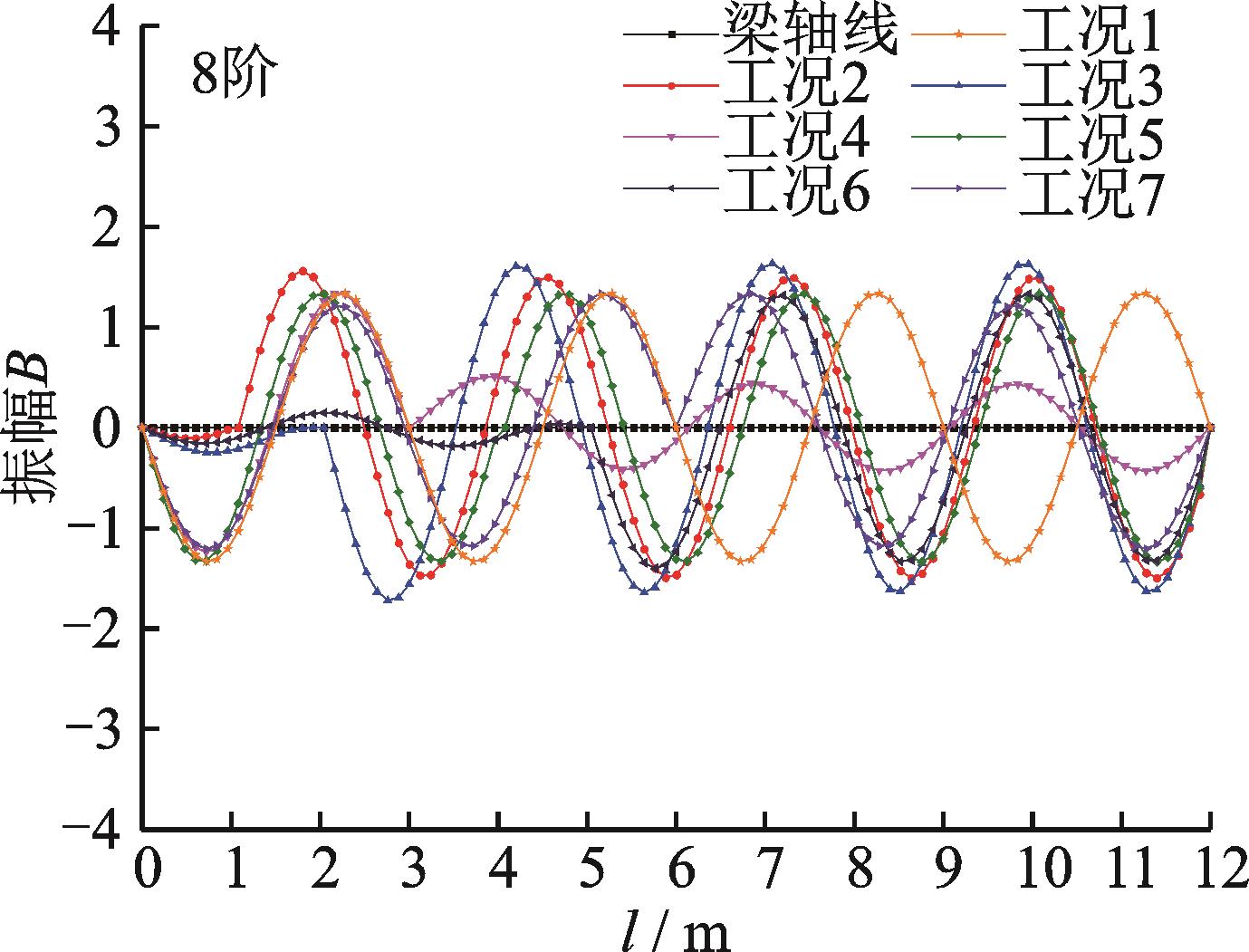

为解决黏弹性四参数地基上两跨连续修正Timoshenko梁的横向振动问题,将两跨连续修正Timoshenko梁与黏弹性四 参数地基进行组合,建立新的振动控制方程,运用回传射线矩阵法,结合二分法和黄金分割法,分析了黏弹性四参数地基上两 跨(等跨、不等跨)连续修正Timoshenko梁与单跨修正Timoshenko梁自振特性之间的联系与区别。结果表明:对于黏弹性四 参数地基上的修正Timoshenko梁,单跨梁的各阶自振频率小于两跨连续梁的各阶自振频率,单跨梁的偶数阶自振频率和衰减 系数与两等跨连续梁的奇数阶自振频率和衰减系数相同,不等跨两跨连续梁奇数阶自振频率小于两等跨连续梁奇数阶自振频 率;两等跨连续修正Timoshenko梁的偶数阶振型关于跨中支座对称,奇数阶振型关于跨中支座反对称。

为解决黏弹性四参数地基上两跨连续修正Timoshenko梁的横向振动问题,将两跨连续修正Timoshenko梁与黏弹性四 参数地基进行组合,建立新的振动控制方程,运用回传射线矩阵法,结合二分法和黄金分割法,分析了黏弹性四参数地基上两 跨(等跨、不等跨)连续修正Timoshenko梁与单跨修正Timoshenko梁自振特性之间的联系与区别。结果表明:对于黏弹性四 参数地基上的修正Timoshenko梁,单跨梁的各阶自振频率小于两跨连续梁的各阶自振频率,单跨梁的偶数阶自振频率和衰减 系数与两等跨连续梁的奇数阶自振频率和衰减系数相同,不等跨两跨连续梁奇数阶自振频率小于两等跨连续梁奇数阶自振频 率;两等跨连续修正Timoshenko梁的偶数阶振型关于跨中支座对称,奇数阶振型关于跨中支座反对称。

2025,38(3):612-622, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.018

摘要:

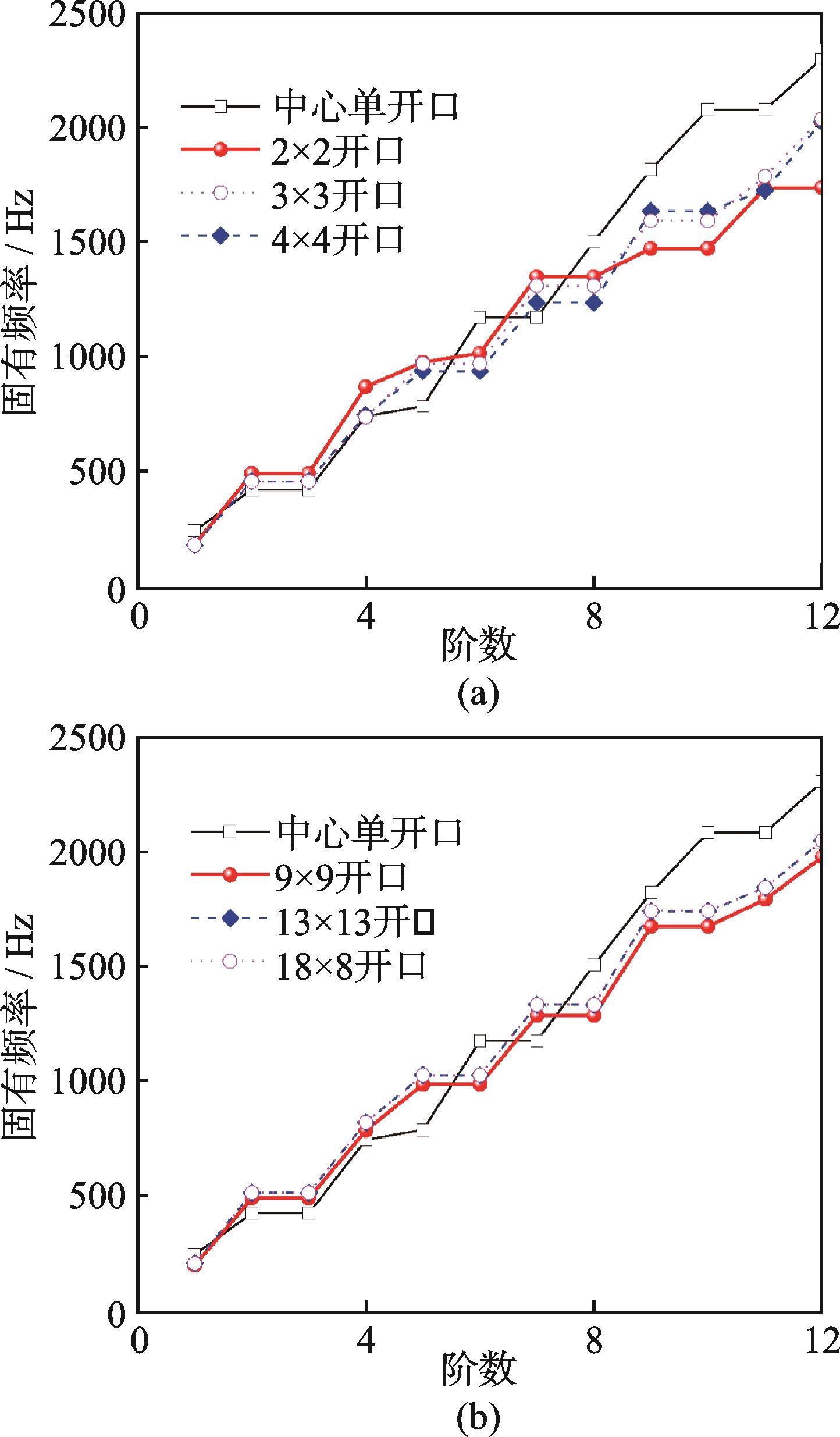

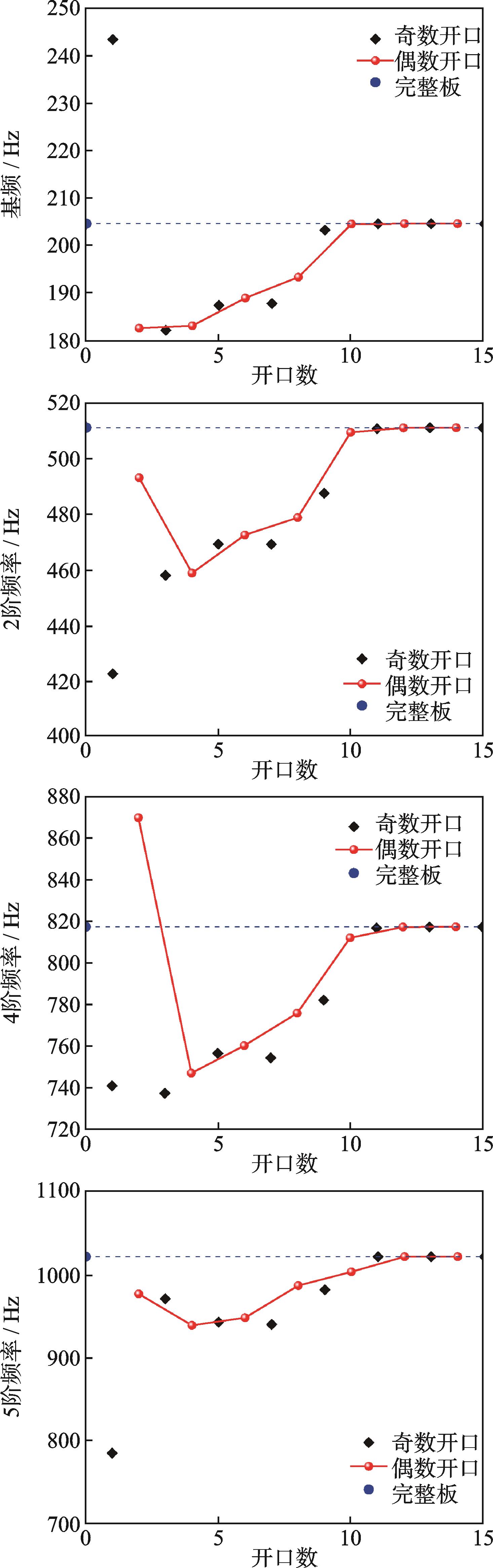

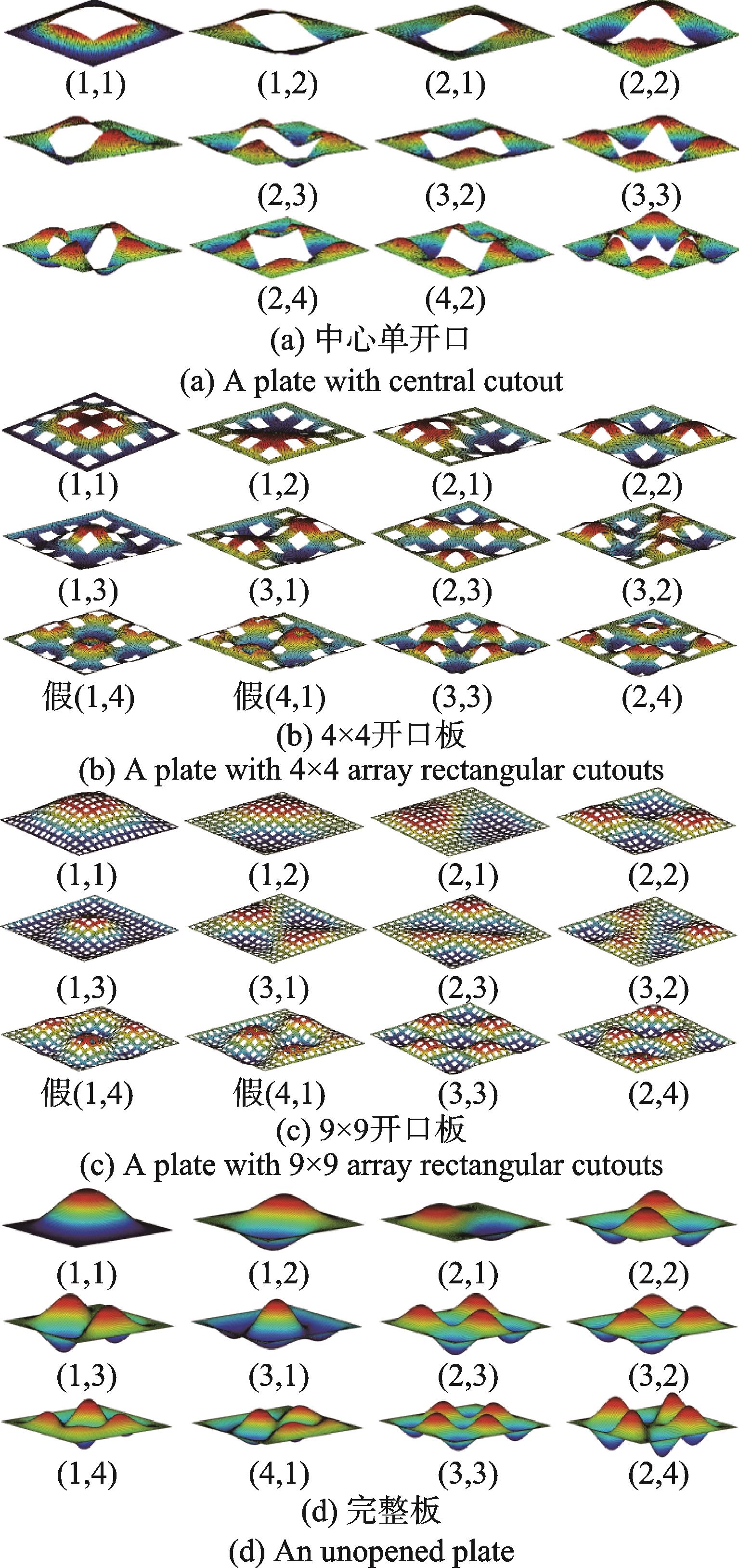

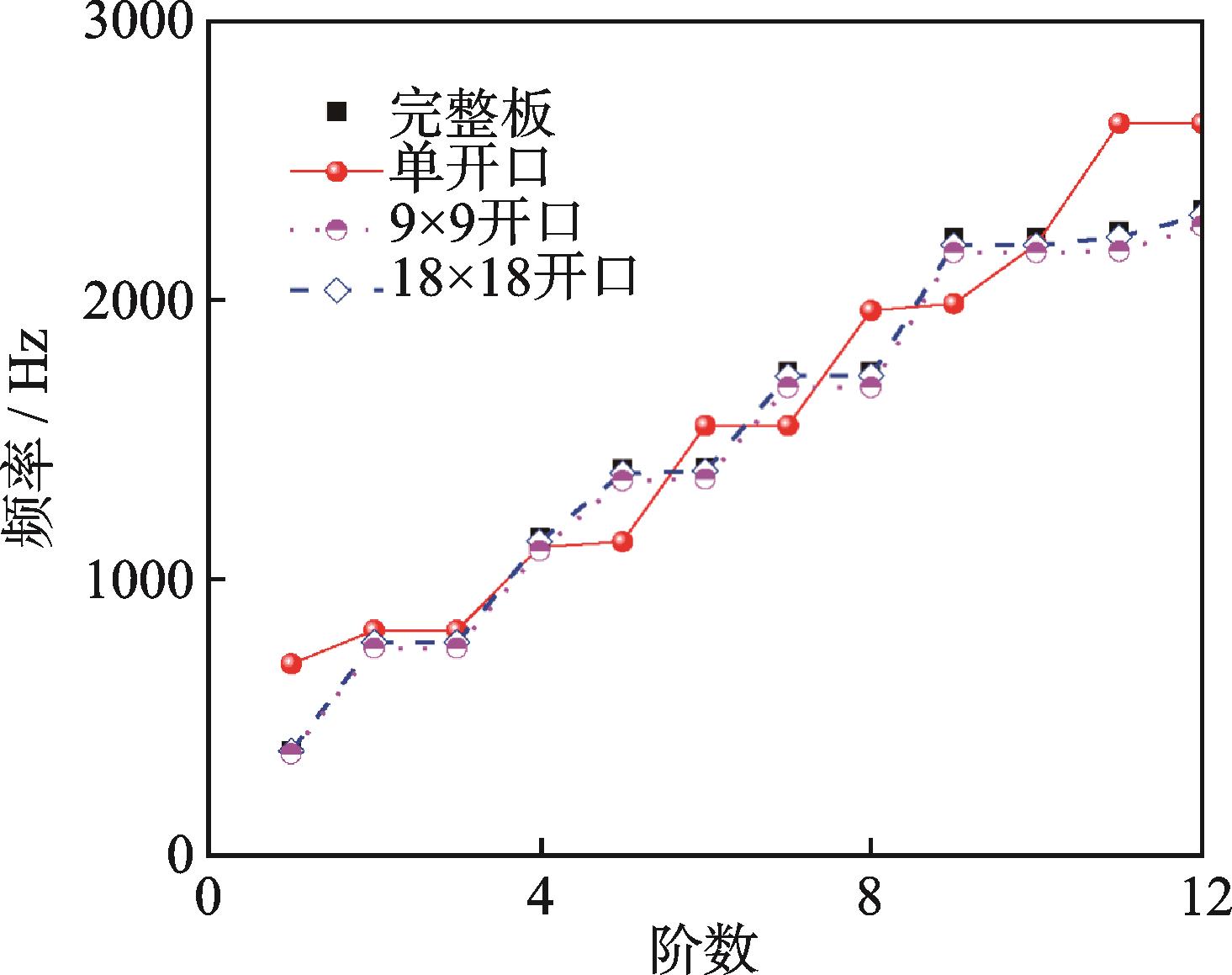

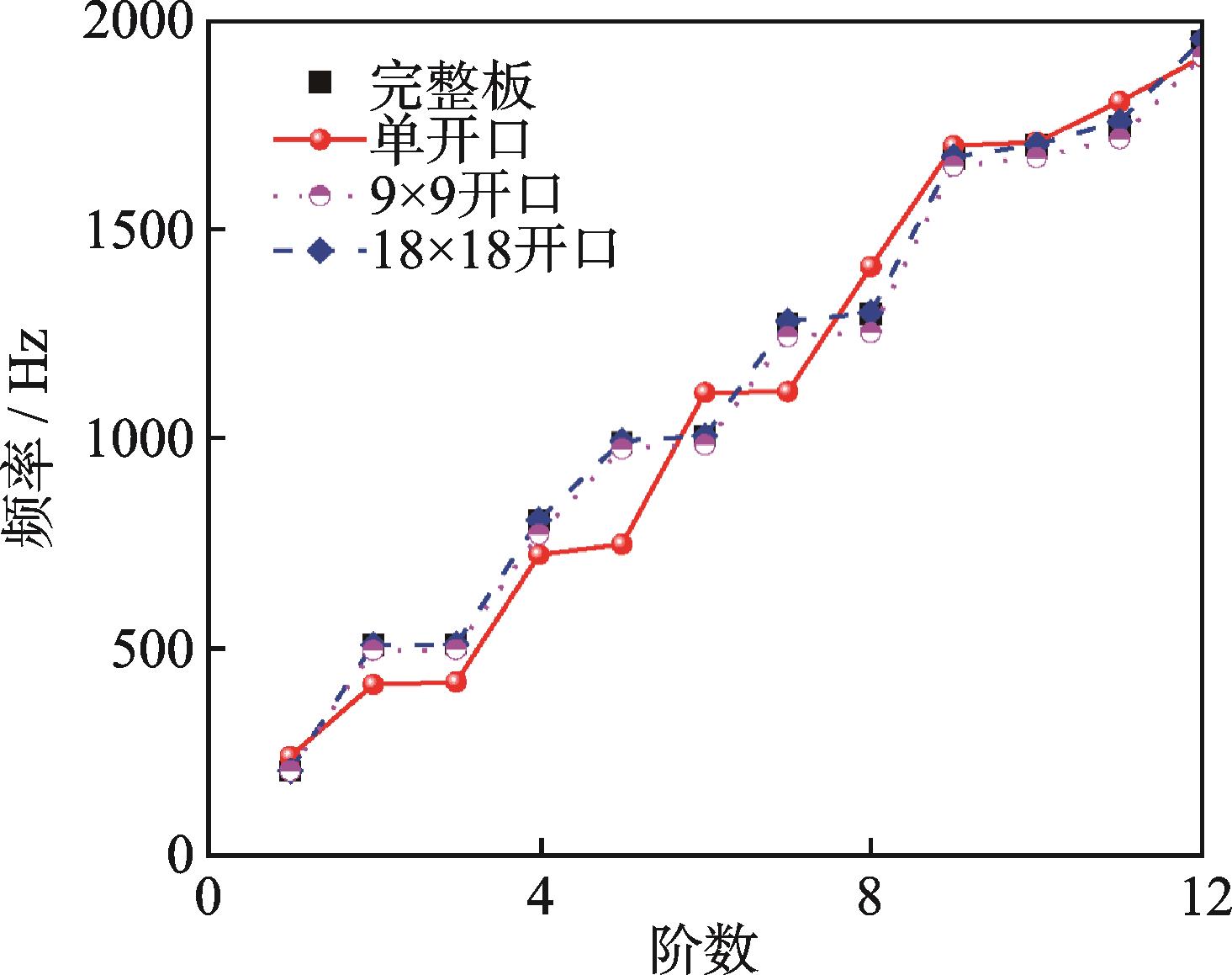

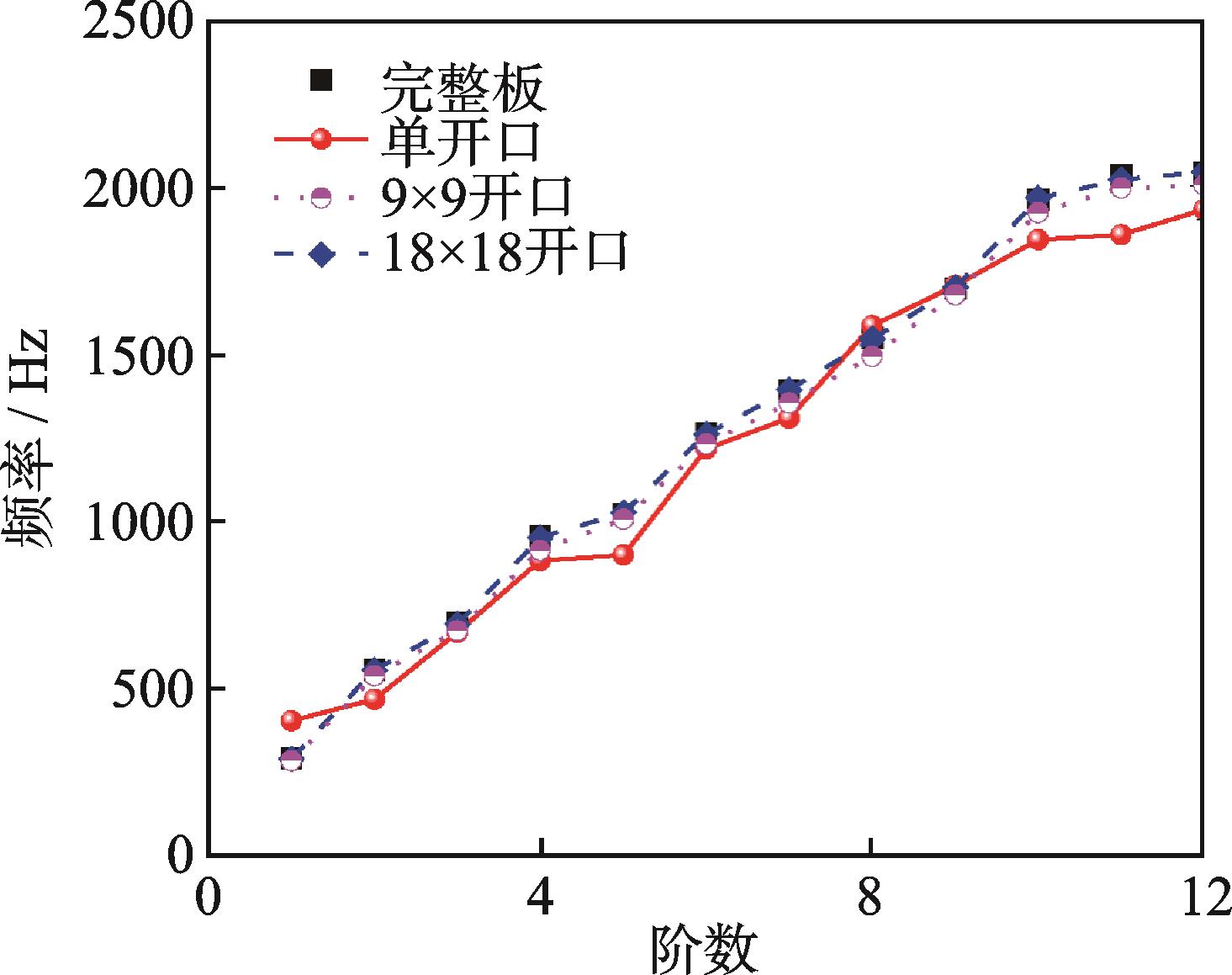

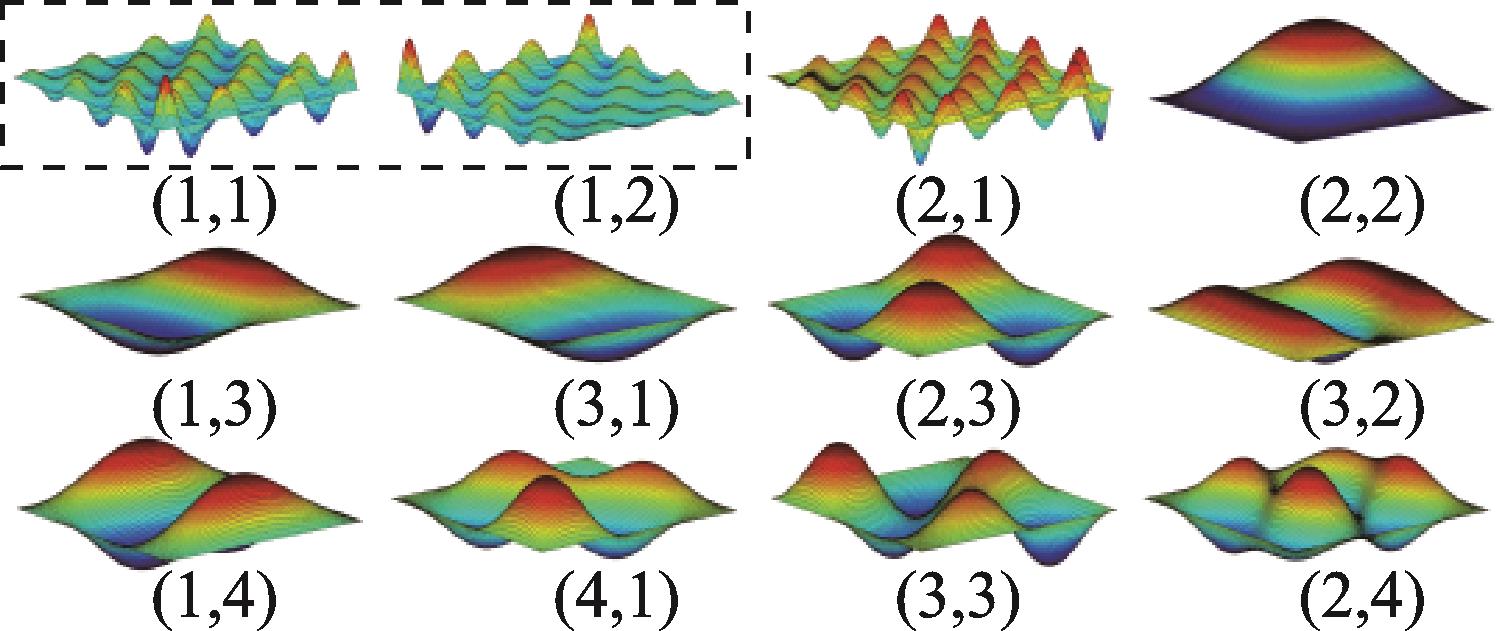

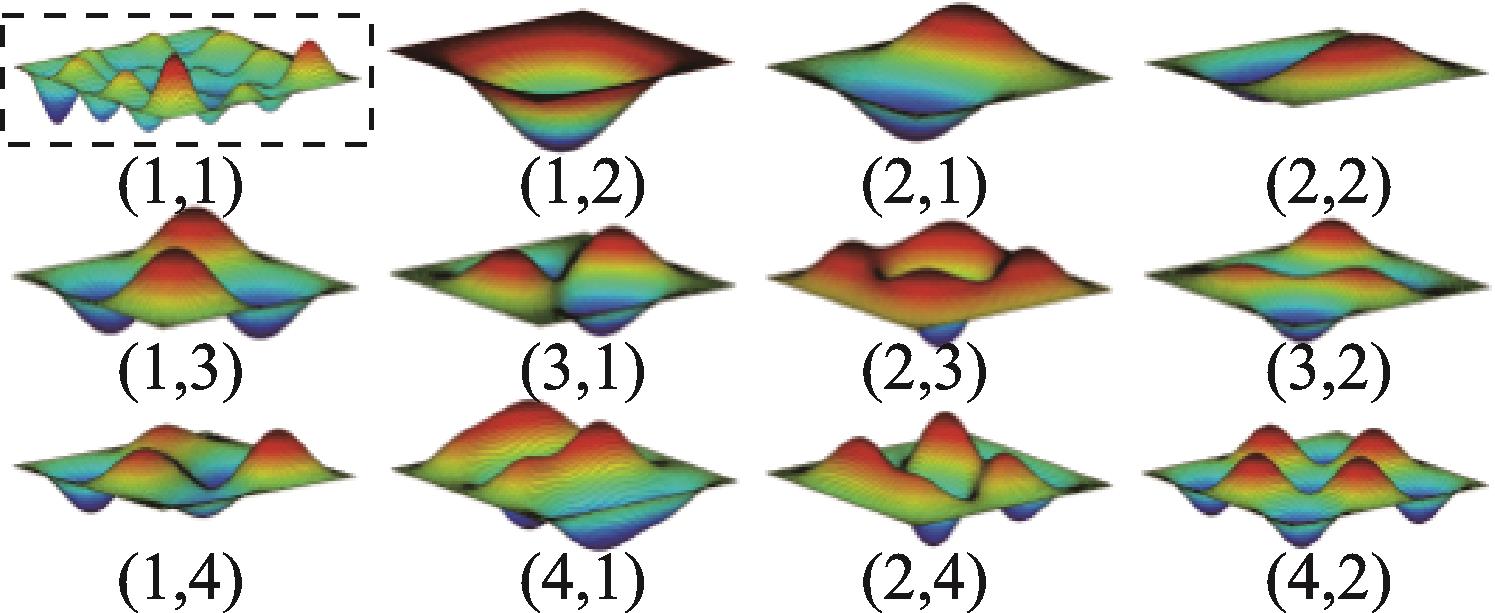

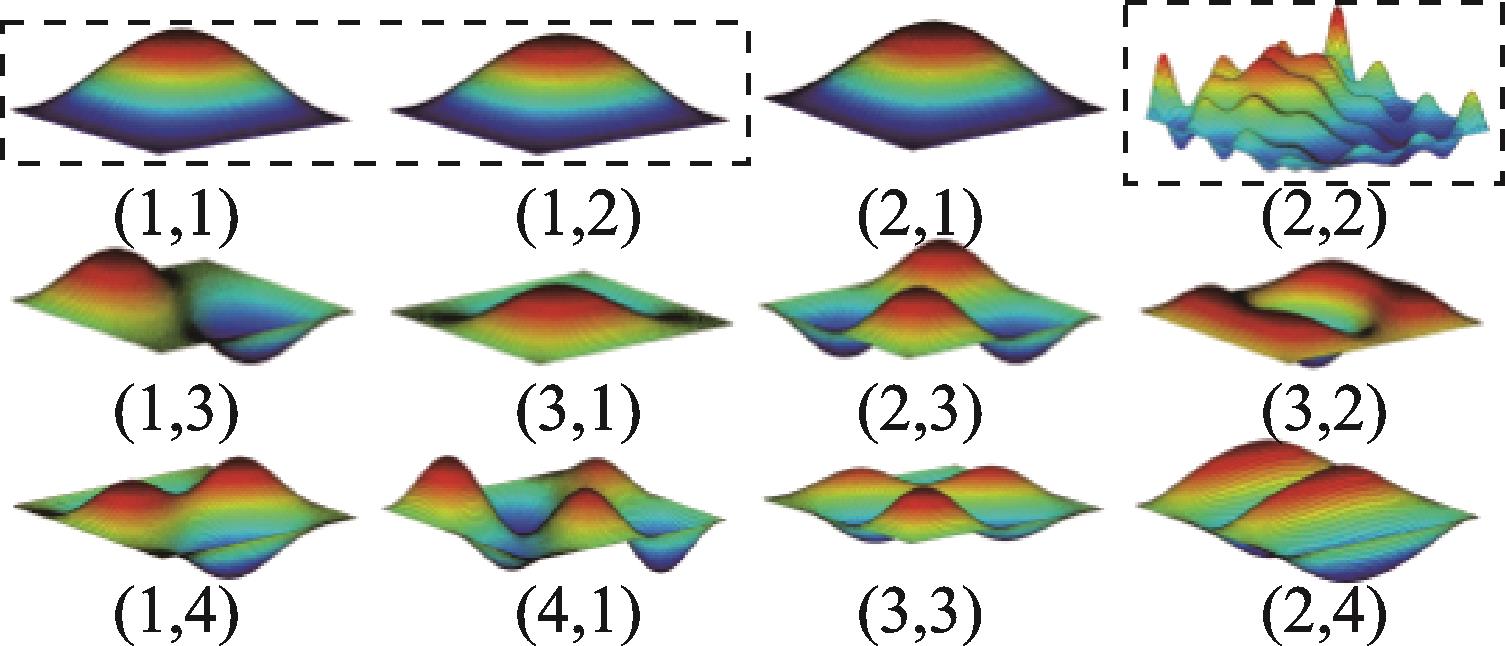

针对板经典解析解中不可避免的场函数假设依赖边界约束问题,提出一种具有高自由选择性的一般性场函数方法,研究 GPLs/Al复合材料板阵列开口结构的自由振动特性。场函数由高自由度的基函数和待定权重系数求积后求和得到,其中权重 系数具有线性相关性,其基础解系恰好由边界约束的位移函数线性方程组确定,因此边界约束的改变只需要修改边界位移函 数线性方程组。由此建立的一般性场函数半解析法在处理边界约束上既解决了场函数依赖边界问题,又具备了快速转换边界 条件的优点,同时在开口结构和阵列结构上以微分求和替代积分的计算方式具有更高的计算效率和鲁棒性。本文在GPLs/Al 复合材料板单开口及阵列开口的自由振动研究中,从固有频率和模态分析发现,随着开口分布的均匀性增加,开口结构的质量 矩阵和刚度矩阵同步减小,其自由振动特性趋于完整板的自由振动特性。

针对板经典解析解中不可避免的场函数假设依赖边界约束问题,提出一种具有高自由选择性的一般性场函数方法,研究 GPLs/Al复合材料板阵列开口结构的自由振动特性。场函数由高自由度的基函数和待定权重系数求积后求和得到,其中权重 系数具有线性相关性,其基础解系恰好由边界约束的位移函数线性方程组确定,因此边界约束的改变只需要修改边界位移函 数线性方程组。由此建立的一般性场函数半解析法在处理边界约束上既解决了场函数依赖边界问题,又具备了快速转换边界 条件的优点,同时在开口结构和阵列结构上以微分求和替代积分的计算方式具有更高的计算效率和鲁棒性。本文在GPLs/Al 复合材料板单开口及阵列开口的自由振动研究中,从固有频率和模态分析发现,随着开口分布的均匀性增加,开口结构的质量 矩阵和刚度矩阵同步减小,其自由振动特性趋于完整板的自由振动特性。

2025,38(3):623-630, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.019

摘要:

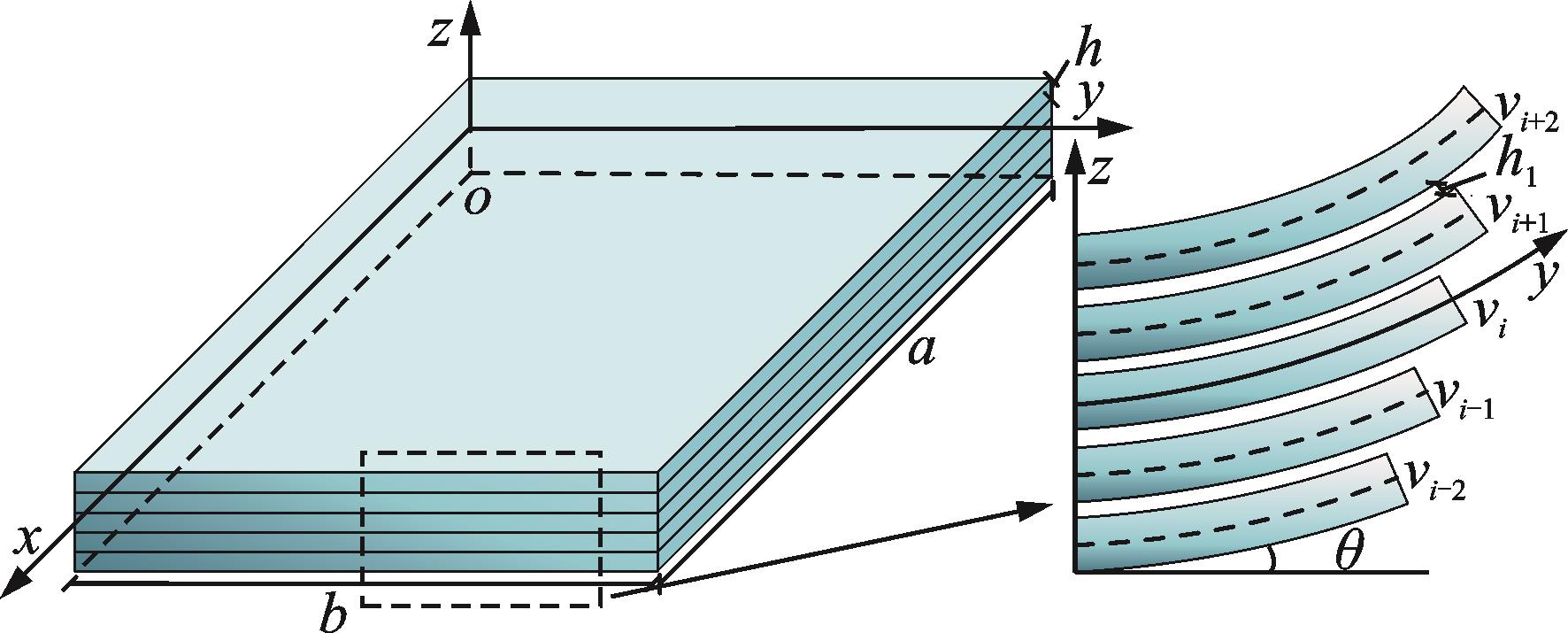

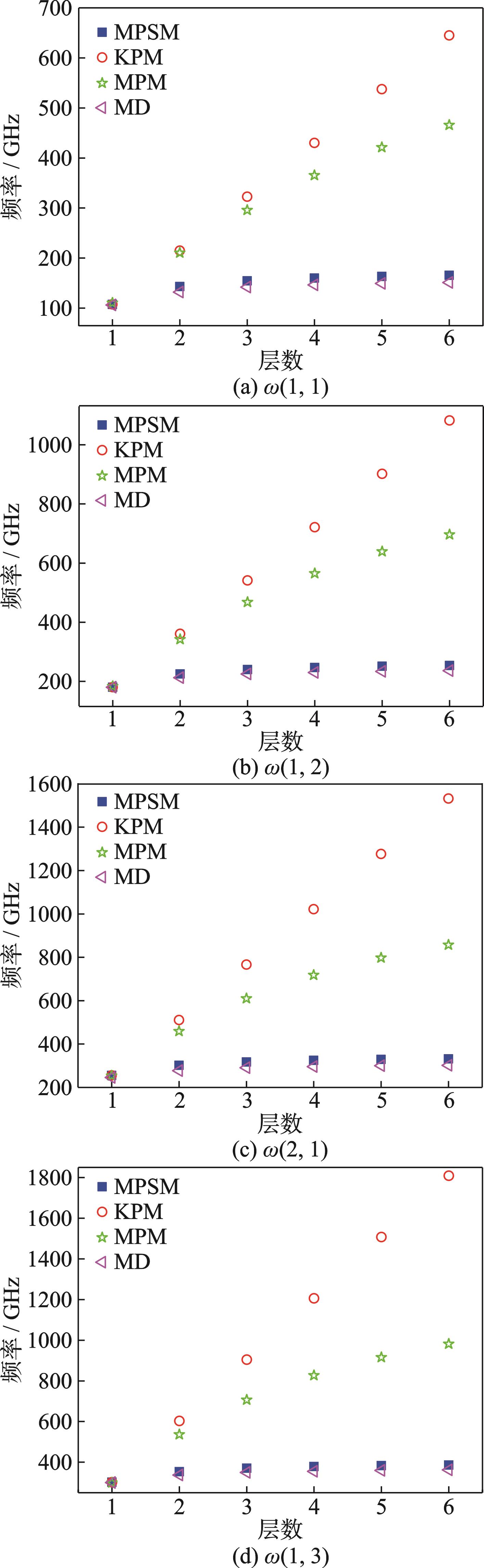

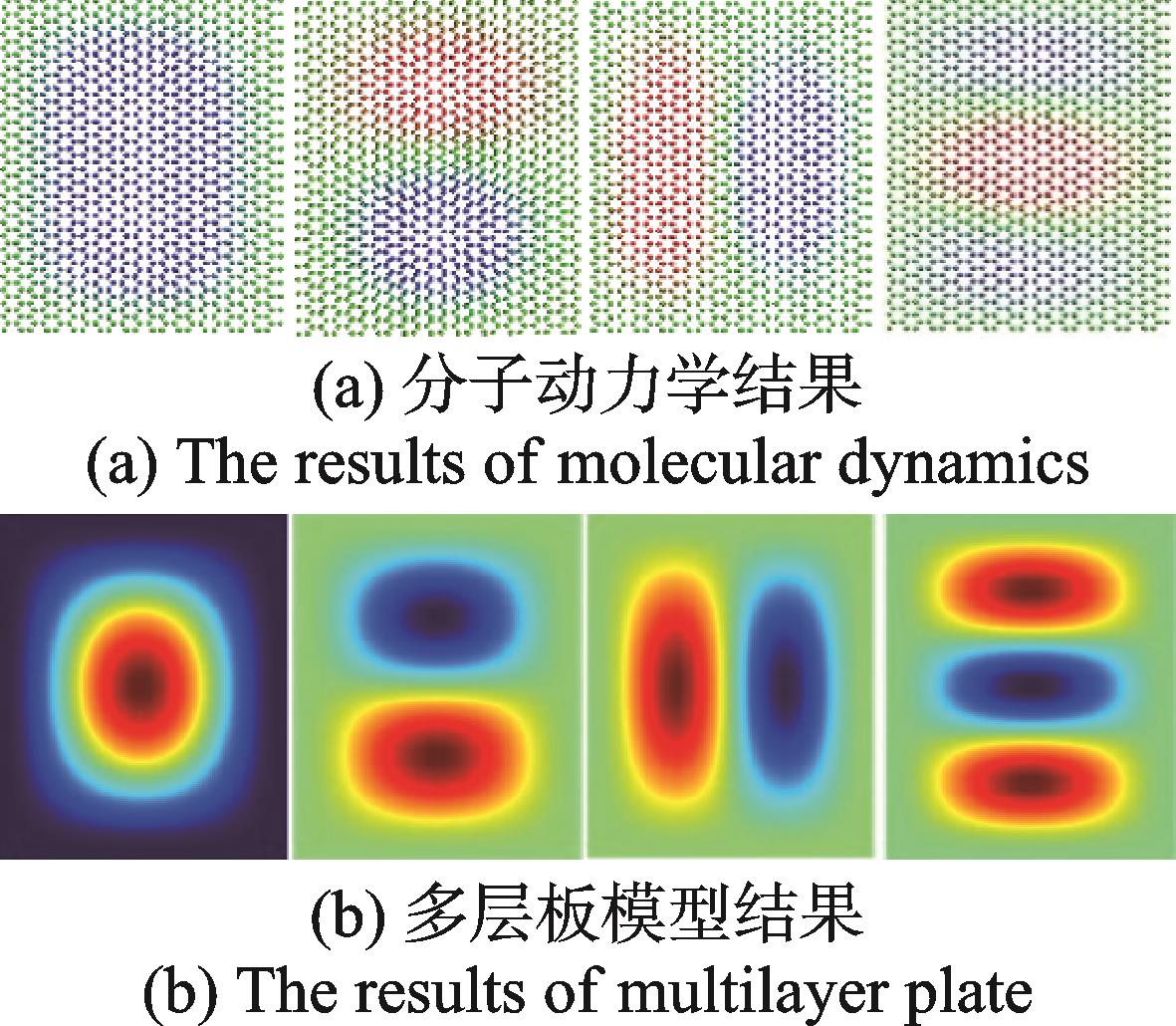

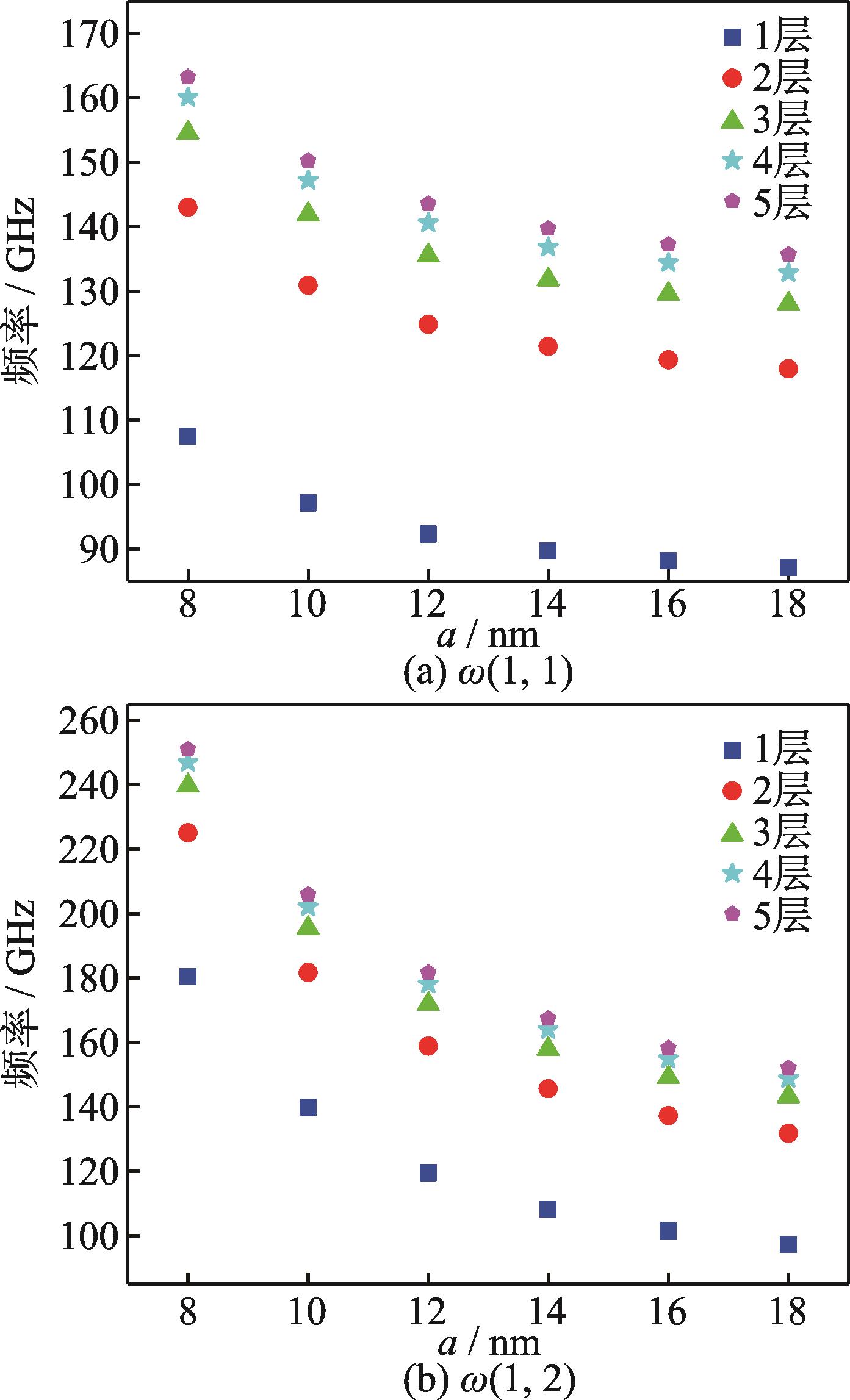

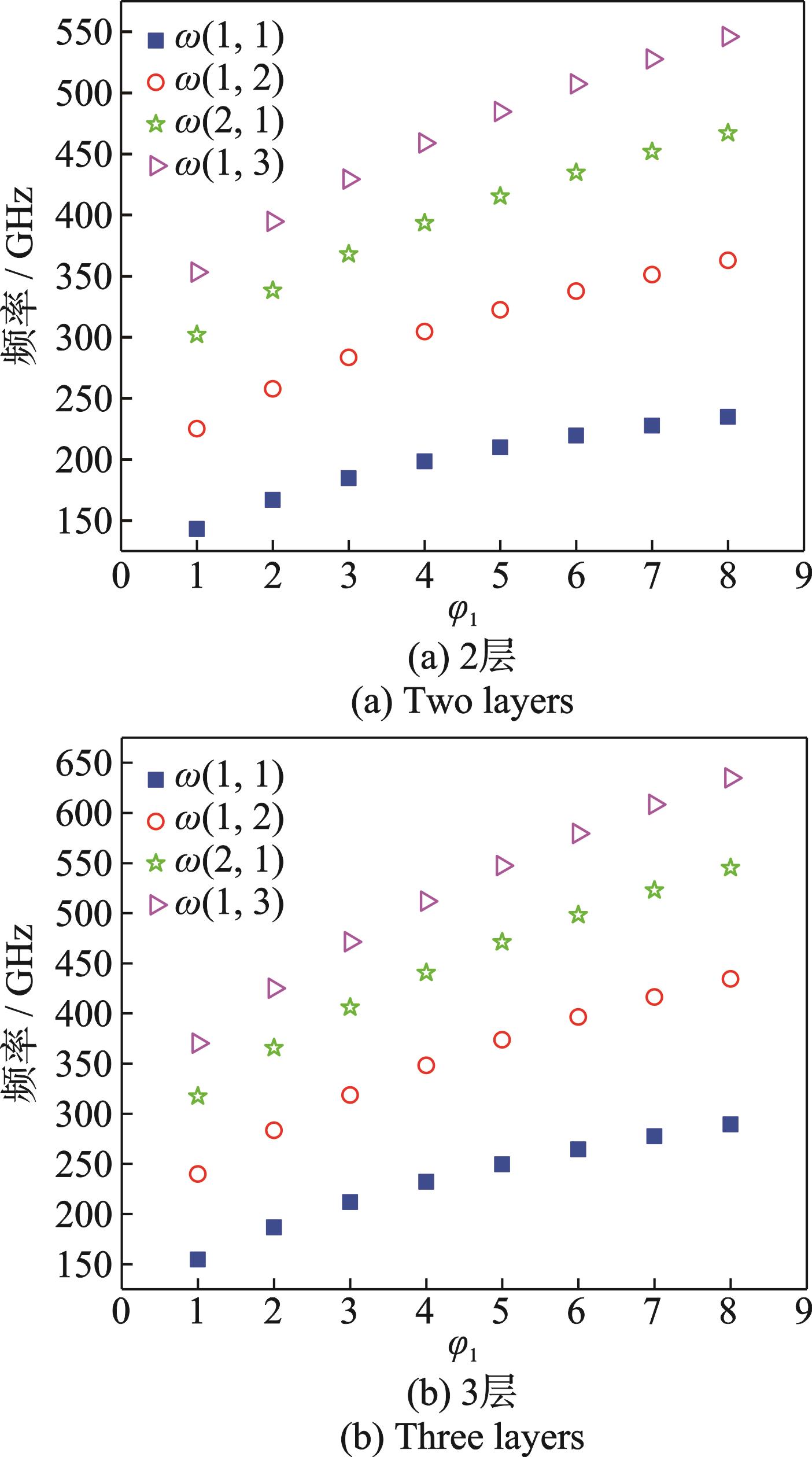

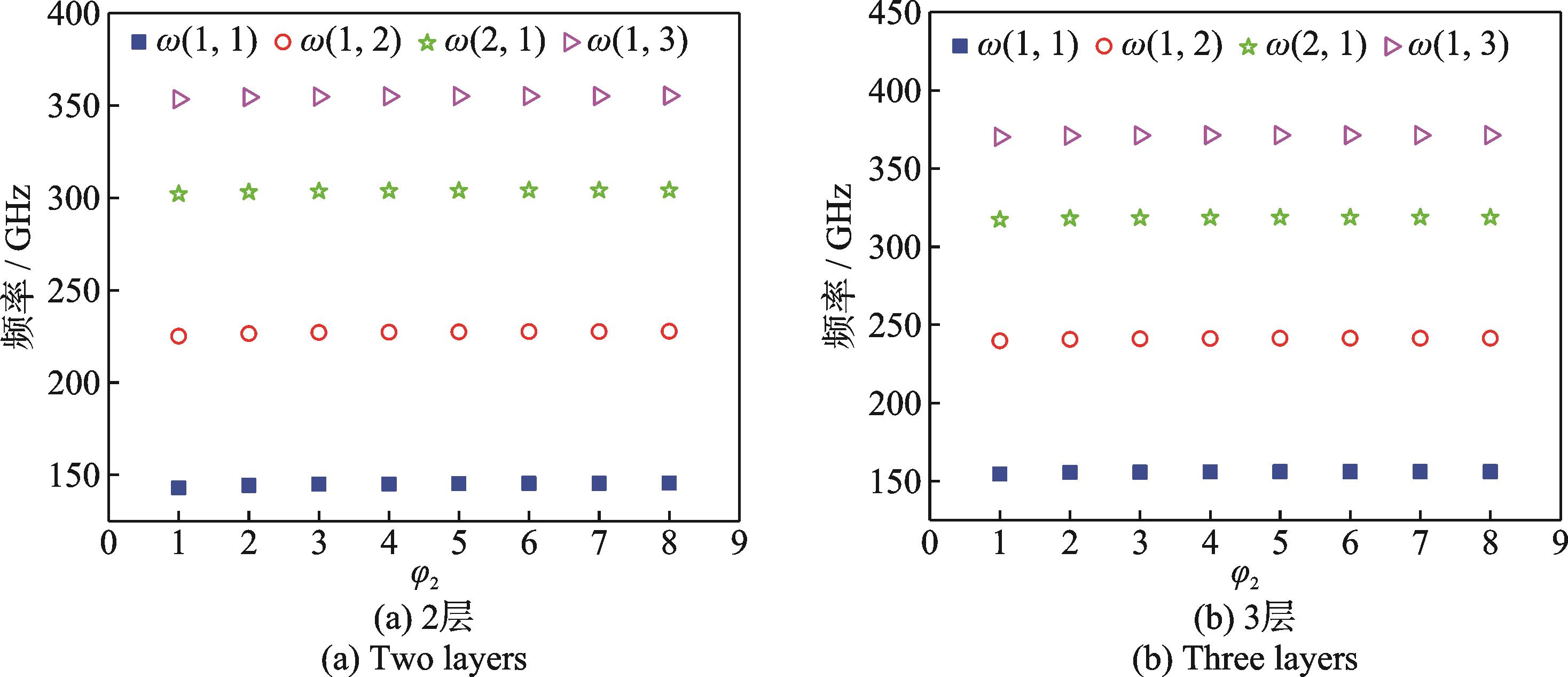

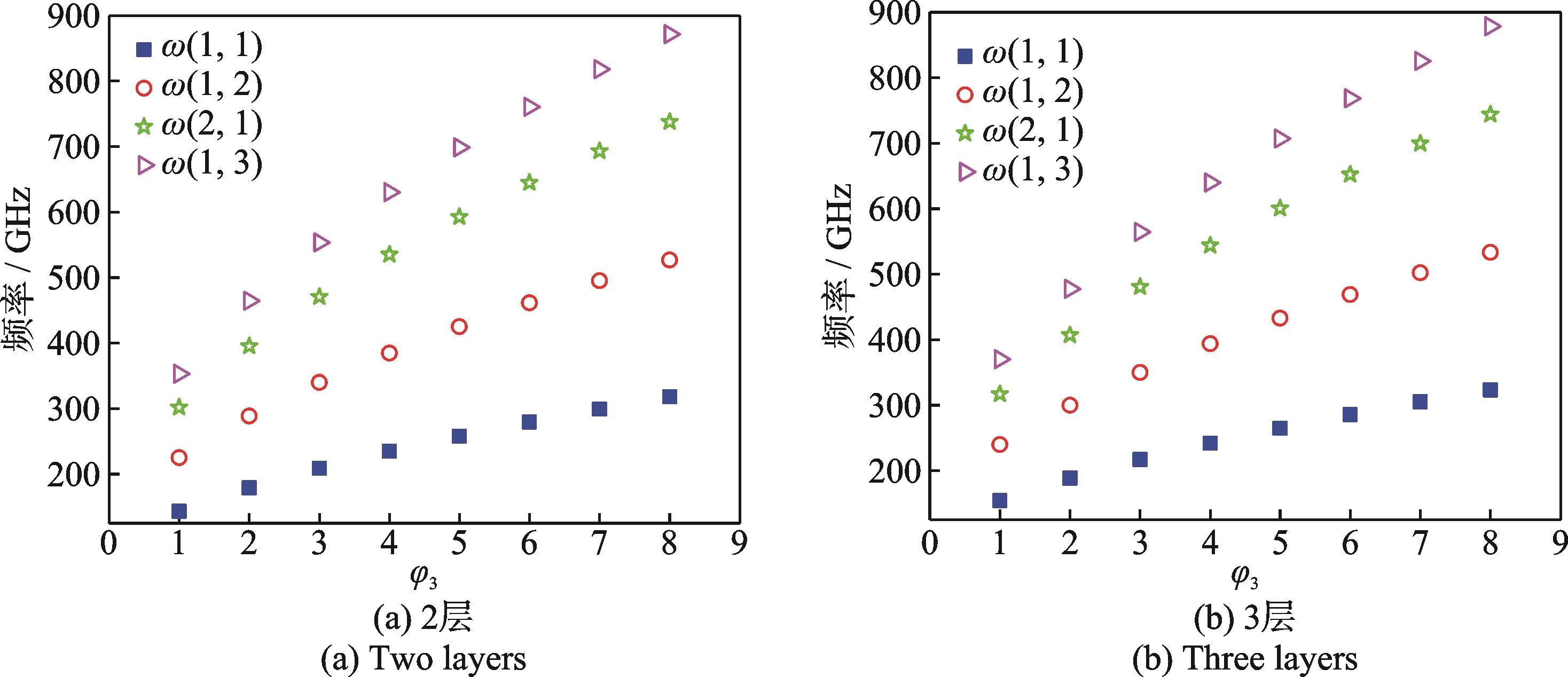

采用基于移动Kriging插值的无网格法研究了多层纳米板的动力学行为。建立了考虑层内拉伸、层间剪切和单层弯曲的 多层二硫化钼动力学模型。通过与分子动力学模拟的结果比较表明,建立的多层纳米板模型能够很好地预测多层二硫化钼的 振动行为。多层二维结构层间剪切和滑移导致其违背了经典板理论的预测,主要归因于二维结构之间的层间剪切影响了其整 体动力学行为。分析了层数和尺寸对振动频率的影响,研究了层内拉伸刚度、层间剪切模量和单层弯曲刚度对振动频率的 影响。

采用基于移动Kriging插值的无网格法研究了多层纳米板的动力学行为。建立了考虑层内拉伸、层间剪切和单层弯曲的 多层二硫化钼动力学模型。通过与分子动力学模拟的结果比较表明,建立的多层纳米板模型能够很好地预测多层二硫化钼的 振动行为。多层二维结构层间剪切和滑移导致其违背了经典板理论的预测,主要归因于二维结构之间的层间剪切影响了其整 体动力学行为。分析了层数和尺寸对振动频率的影响,研究了层内拉伸刚度、层间剪切模量和单层弯曲刚度对振动频率的 影响。

2025,38(3):631-636, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.020

摘要:

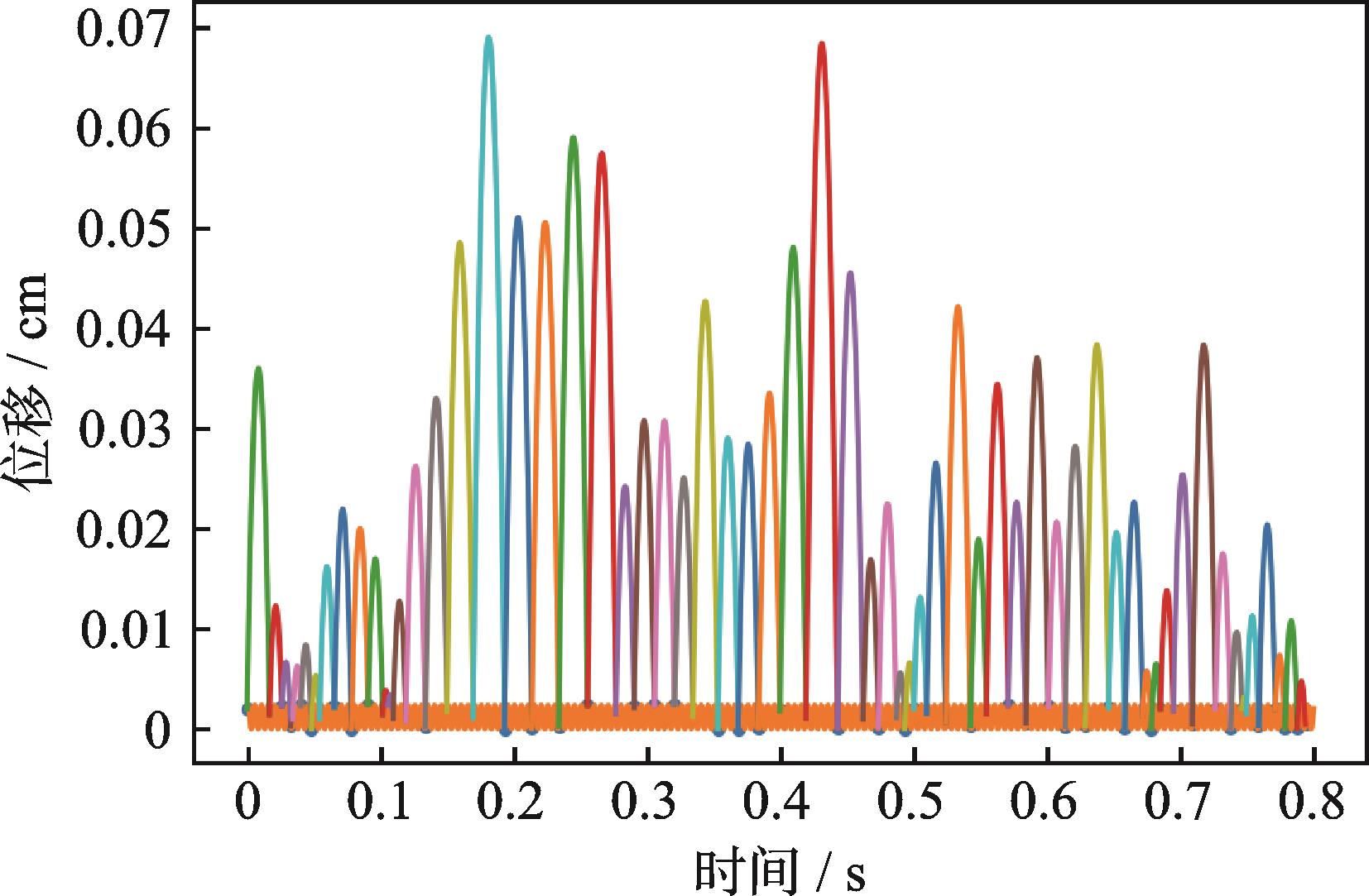

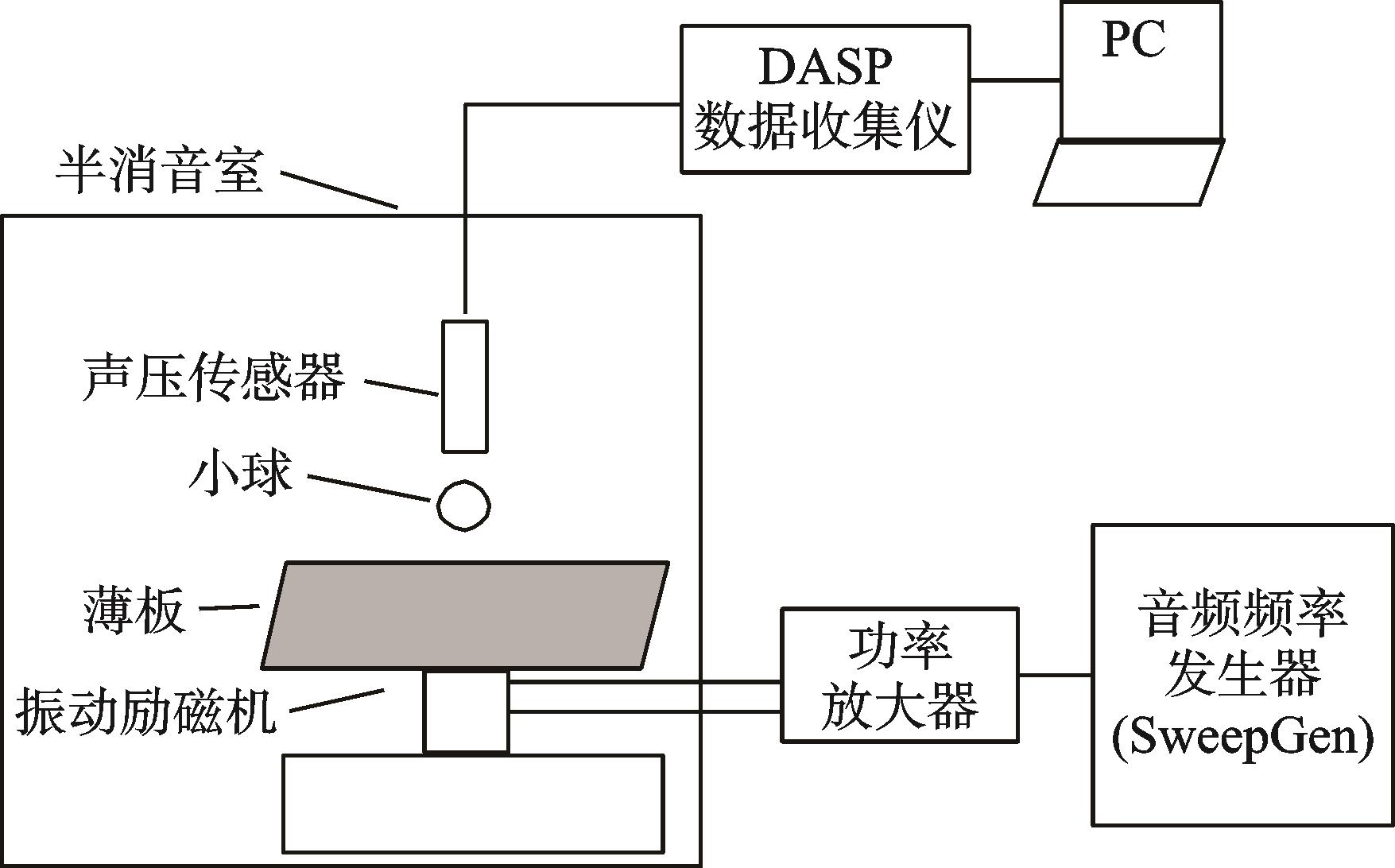

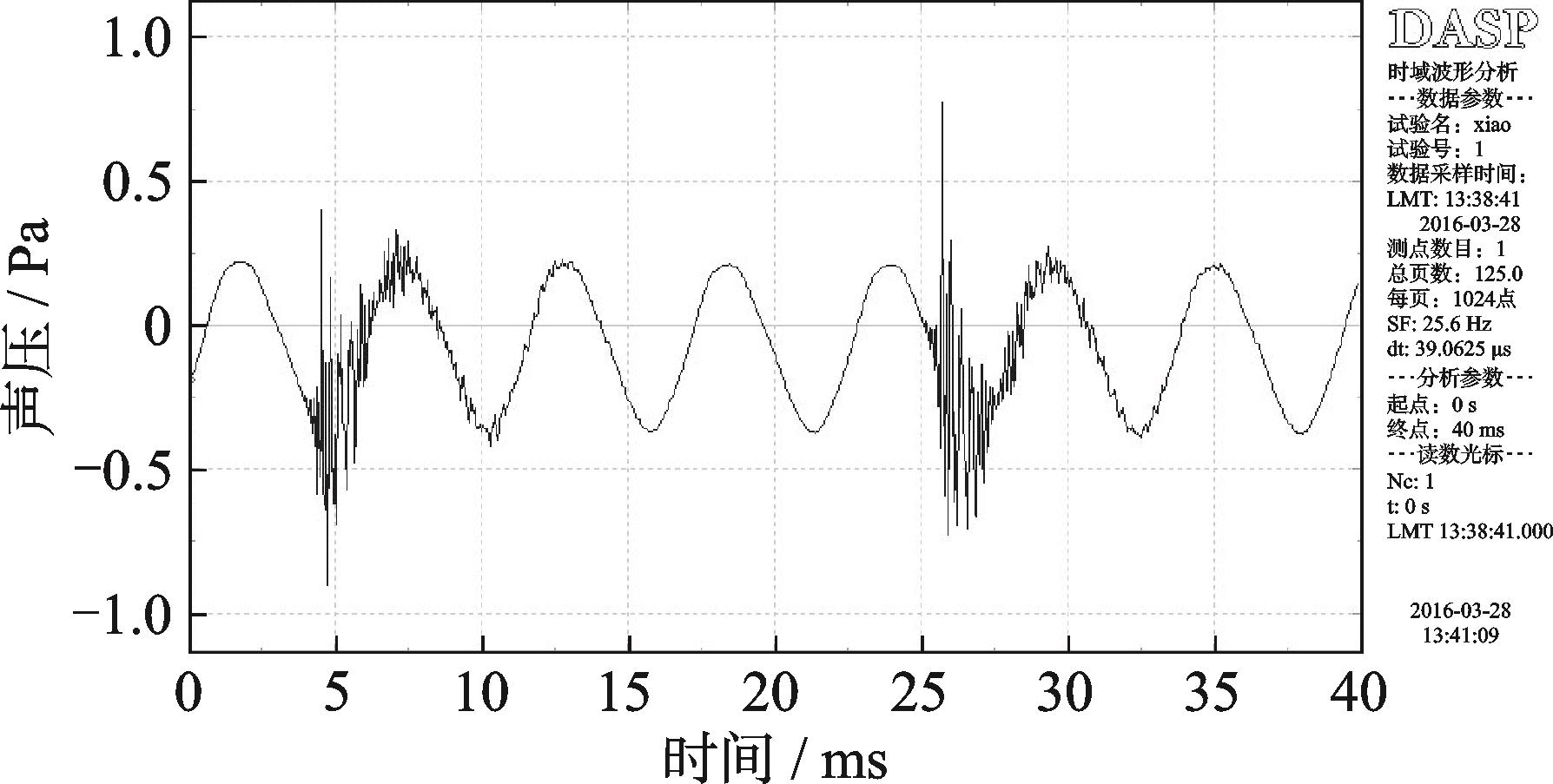

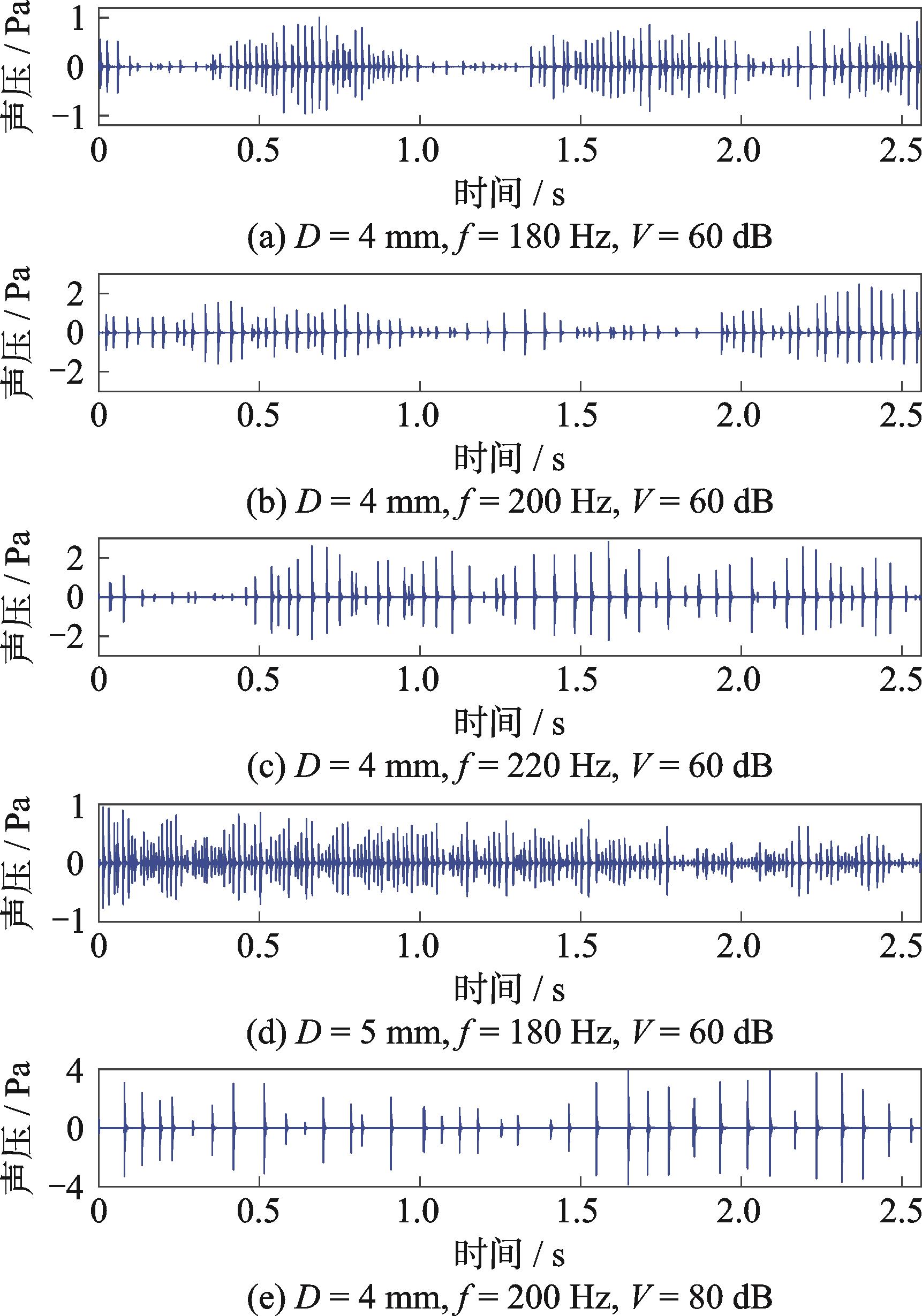

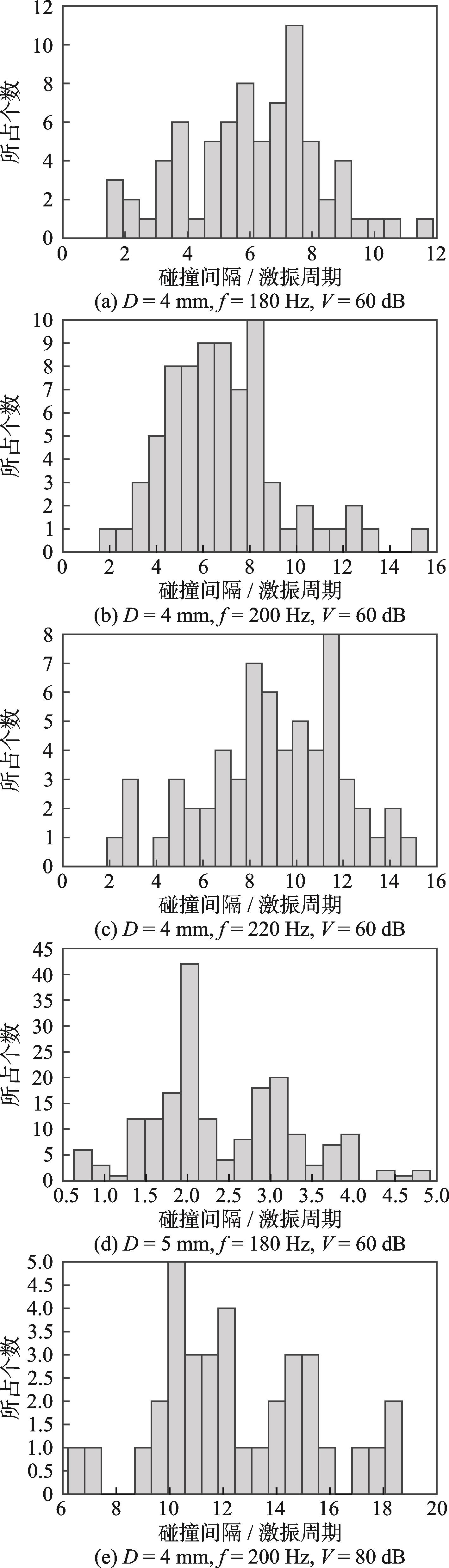

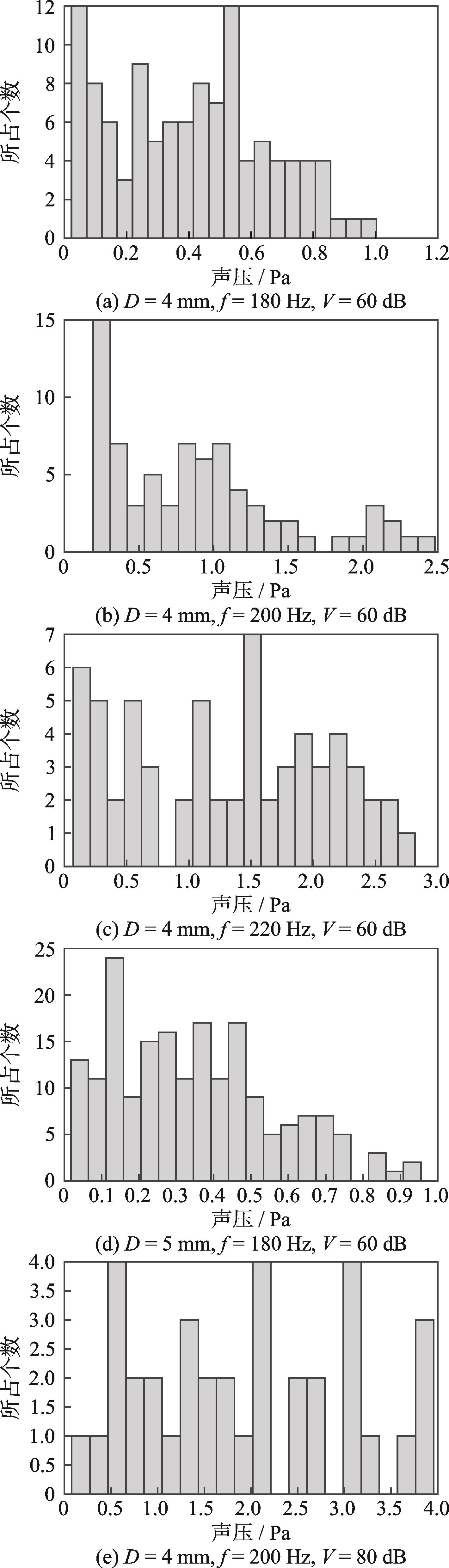

通过物体在振动结构表面上的运动可实现输送,随着机械自动化与智能化的快速发展,这项技术面临着更多的要求和挑 战。此类输送 设备一般可简化为弹跳小球在振动薄板表面上的运动模型。本文在细/宏观尺度下,建立了理想情形下的小球? 薄板碰撞理论模型,设计并搭建了弹跳小球?薄板系统动力学行为实验平台,通过声压传感器和数据采集仪获取并处理小球撞 击薄板的声信号,分析激振频率、振幅和小球质量对碰撞间隔和强度的影响。结果表明,小球?薄板碰撞间隔与碰撞强度不是 一个固定值,呈现出带有单峰值的状态;随着频率和振幅的增大,小球?薄板碰撞间隔与碰撞强度均提高;增大小球的质量,小 球?薄板碰撞间隔与碰撞强度均降低,并且该变化是一种相对趋势的变化即均值体现,而非严格的绝对变化。特别地,在实验 中发现小球与薄板的碰撞时刻波形并不是瞬时的,而是有一段作用时间,这与小球与薄板相撞的耦合作用以及薄板受小球冲 击的受迫振动的衰减有关。

通过物体在振动结构表面上的运动可实现输送,随着机械自动化与智能化的快速发展,这项技术面临着更多的要求和挑 战。此类输送 设备一般可简化为弹跳小球在振动薄板表面上的运动模型。本文在细/宏观尺度下,建立了理想情形下的小球? 薄板碰撞理论模型,设计并搭建了弹跳小球?薄板系统动力学行为实验平台,通过声压传感器和数据采集仪获取并处理小球撞 击薄板的声信号,分析激振频率、振幅和小球质量对碰撞间隔和强度的影响。结果表明,小球?薄板碰撞间隔与碰撞强度不是 一个固定值,呈现出带有单峰值的状态;随着频率和振幅的增大,小球?薄板碰撞间隔与碰撞强度均提高;增大小球的质量,小 球?薄板碰撞间隔与碰撞强度均降低,并且该变化是一种相对趋势的变化即均值体现,而非严格的绝对变化。特别地,在实验 中发现小球与薄板的碰撞时刻波形并不是瞬时的,而是有一段作用时间,这与小球与薄板相撞的耦合作用以及薄板受小球冲 击的受迫振动的衰减有关。

2025,38(3):637-644, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.021

摘要:

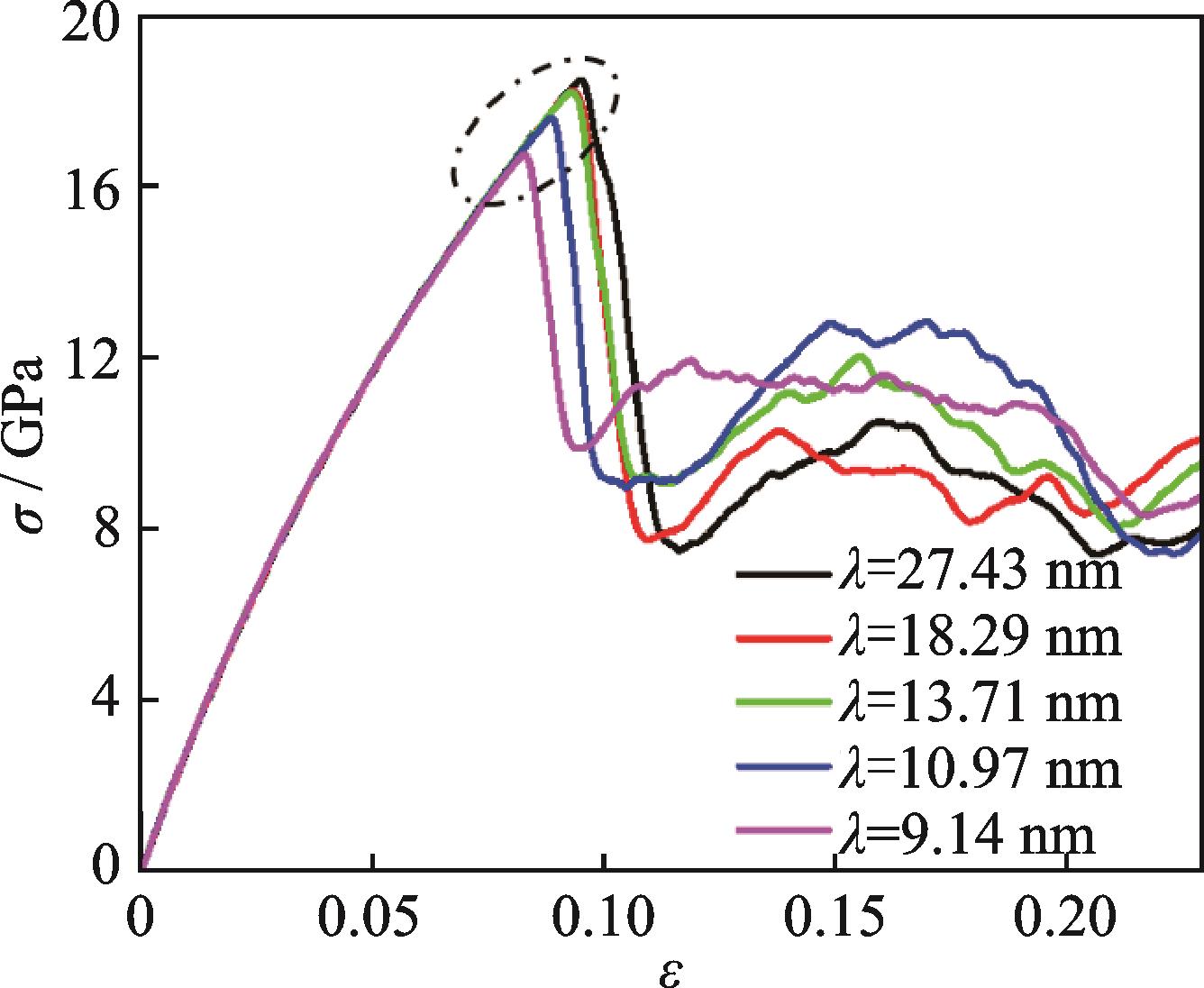

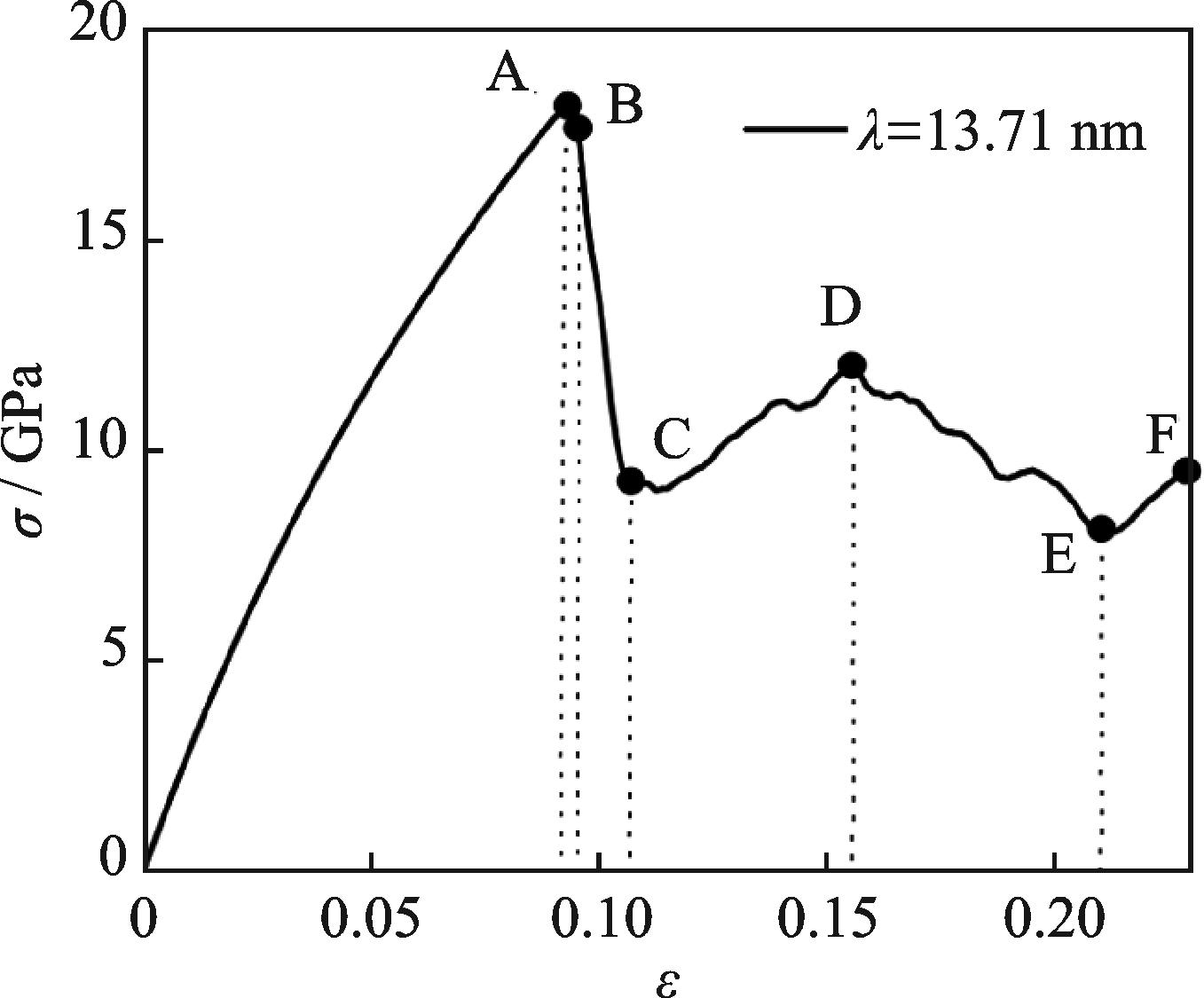

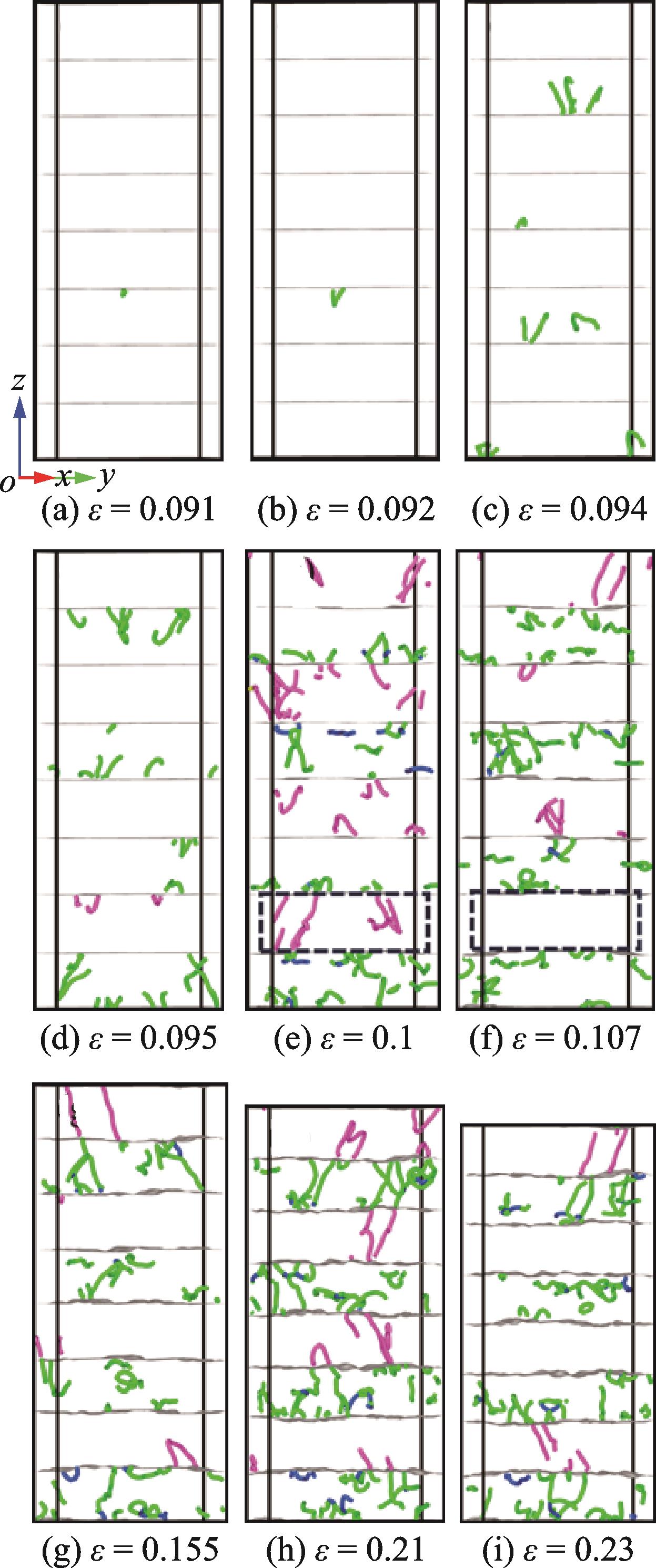

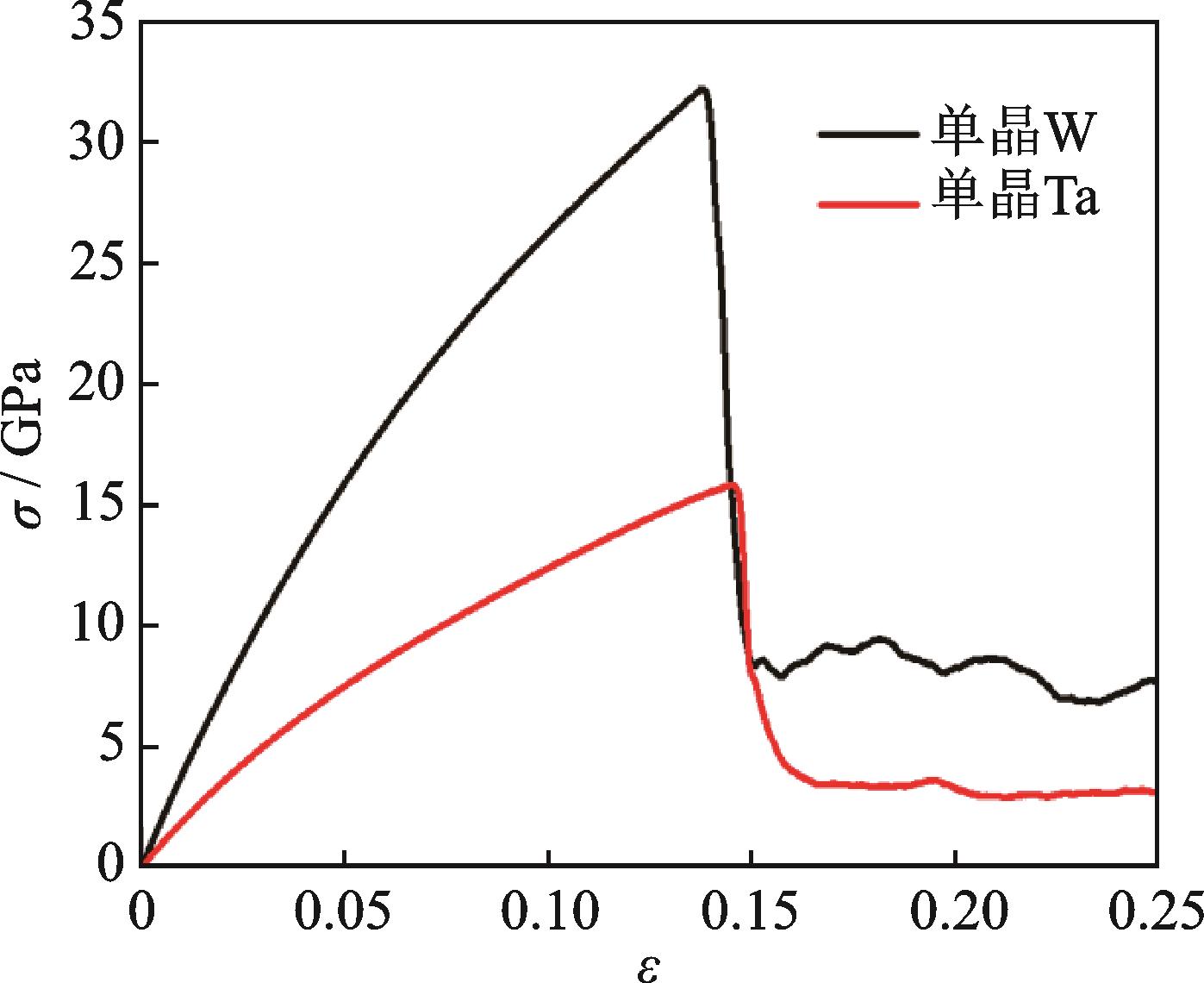

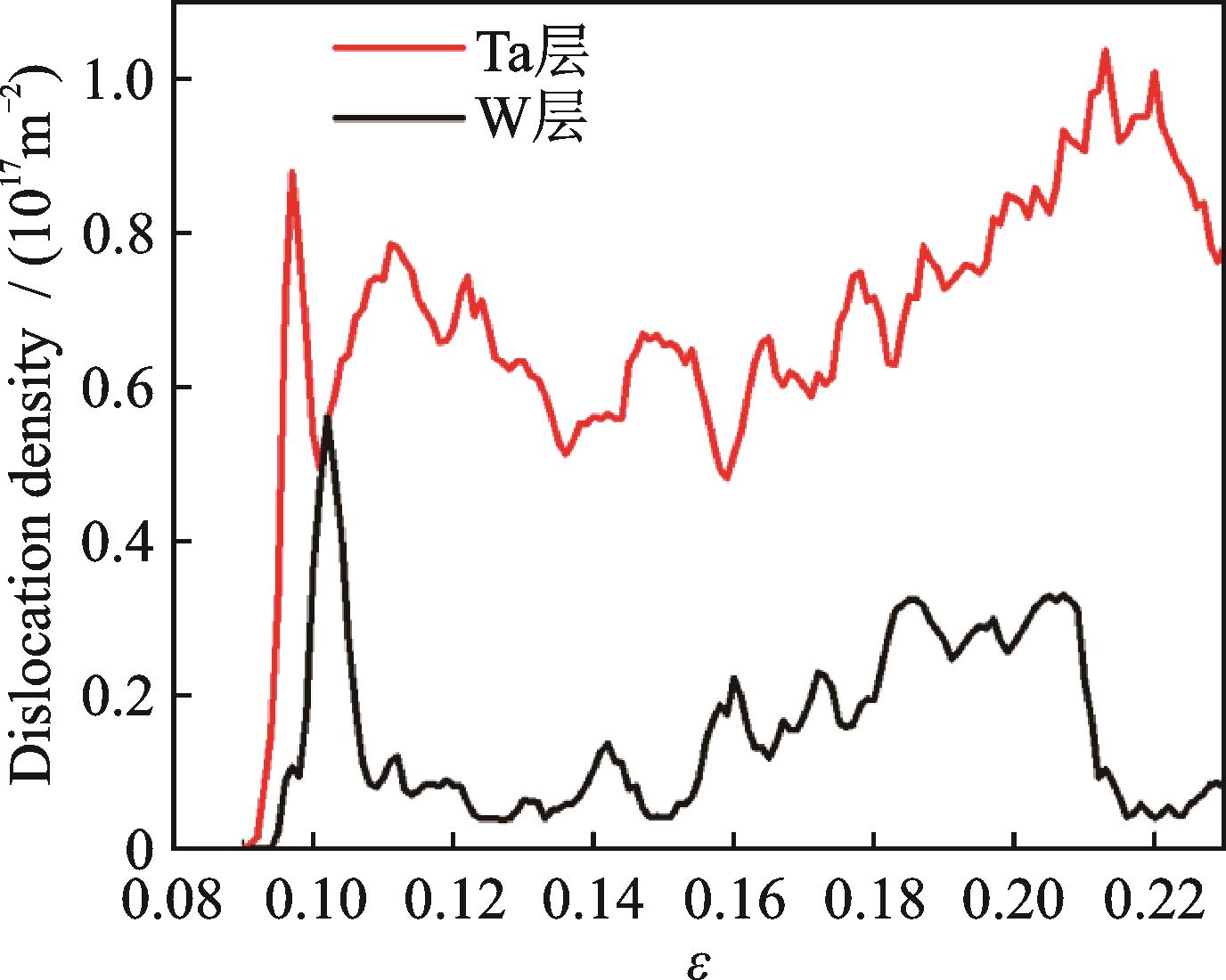

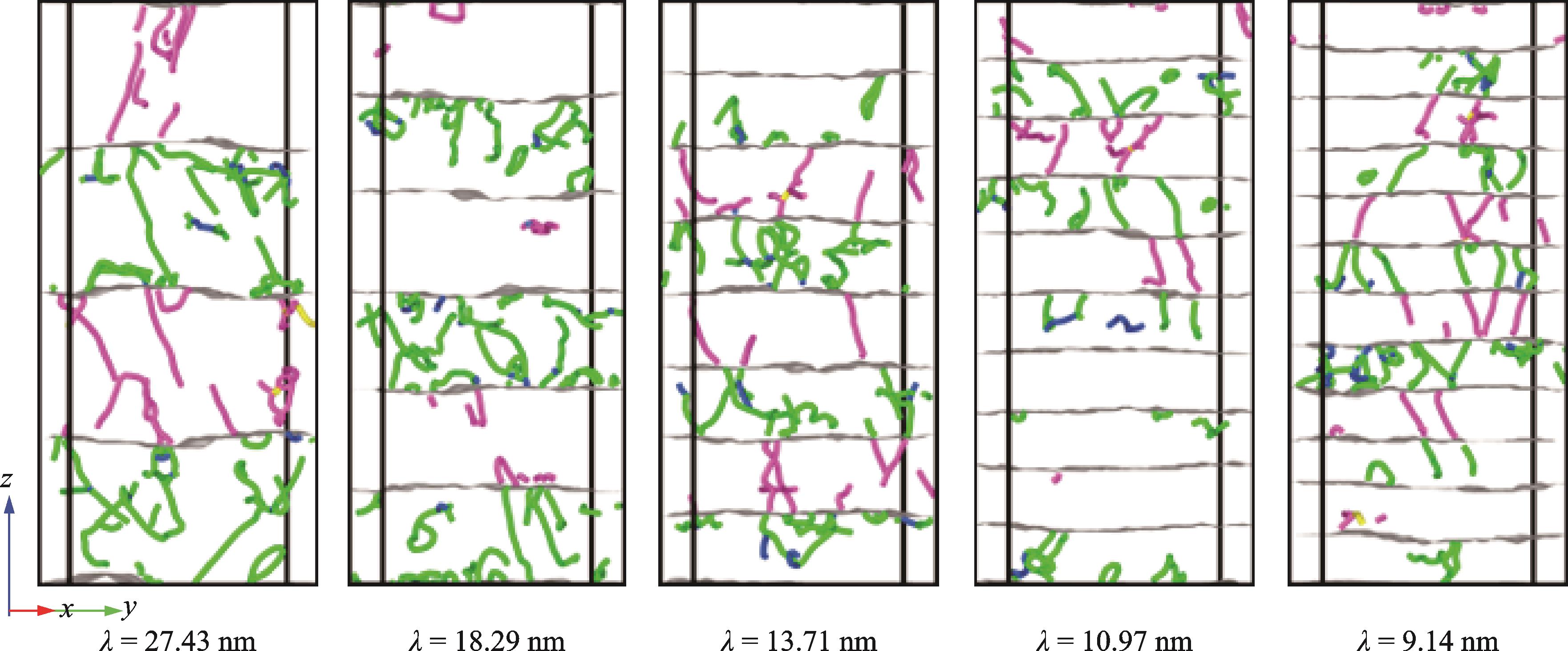

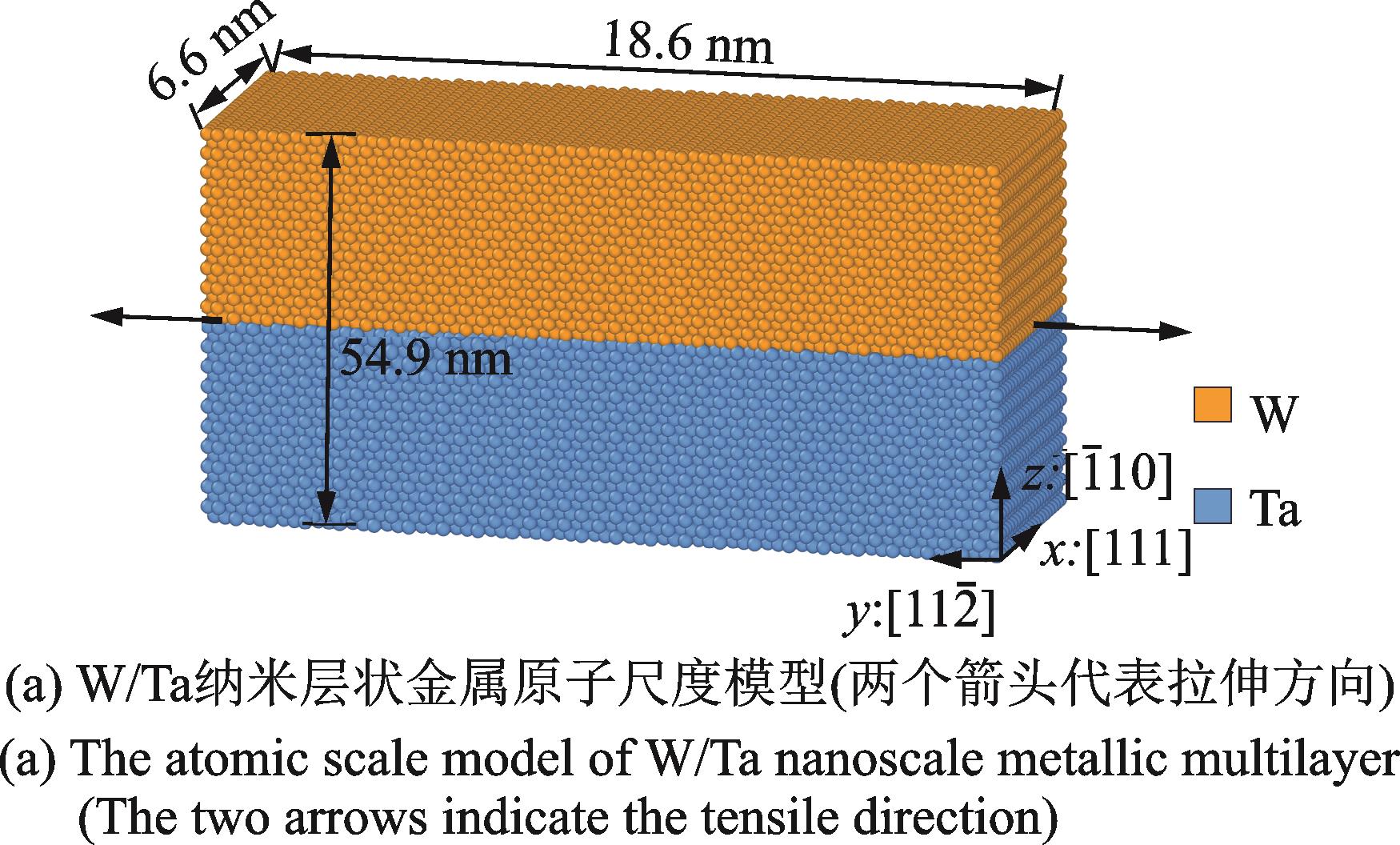

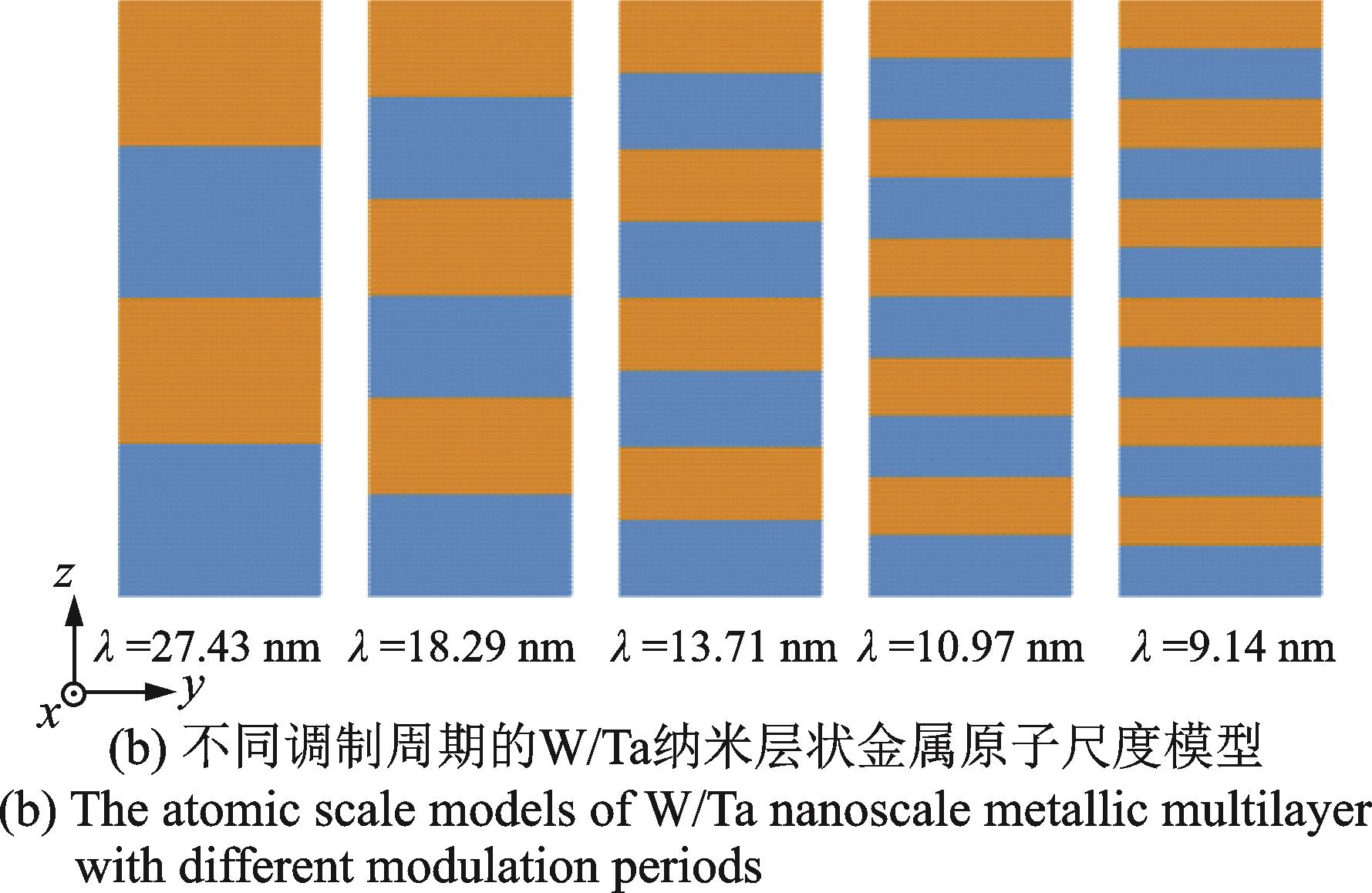

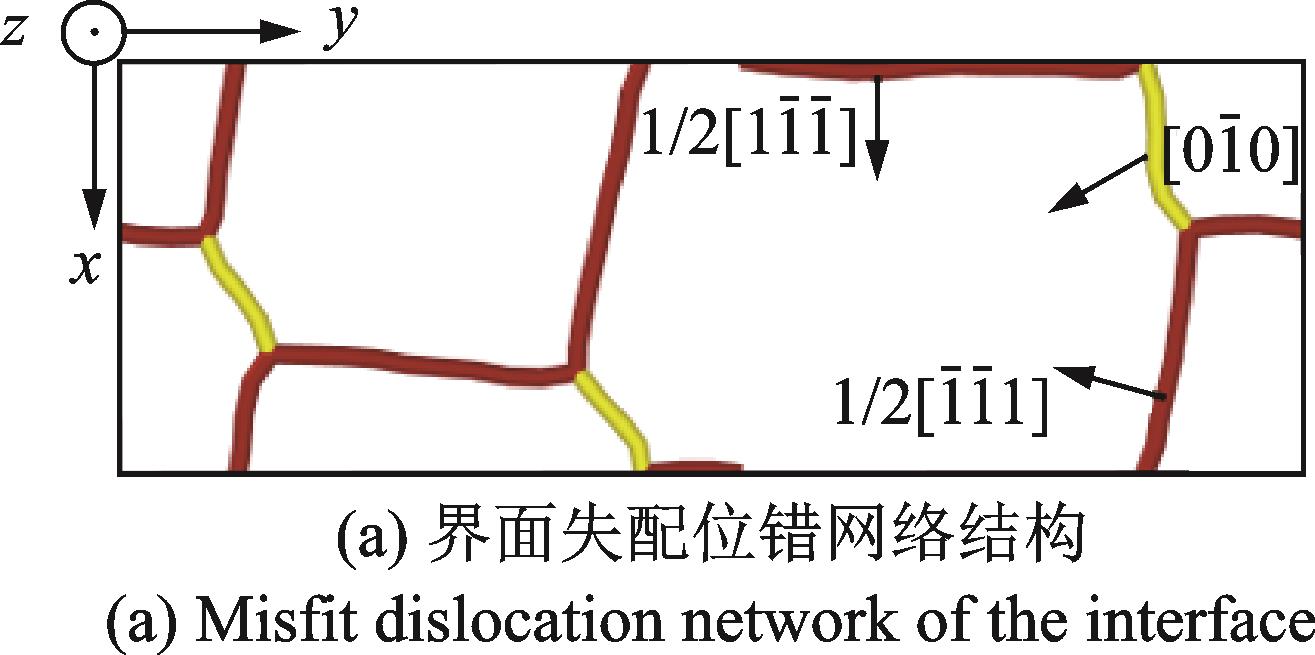

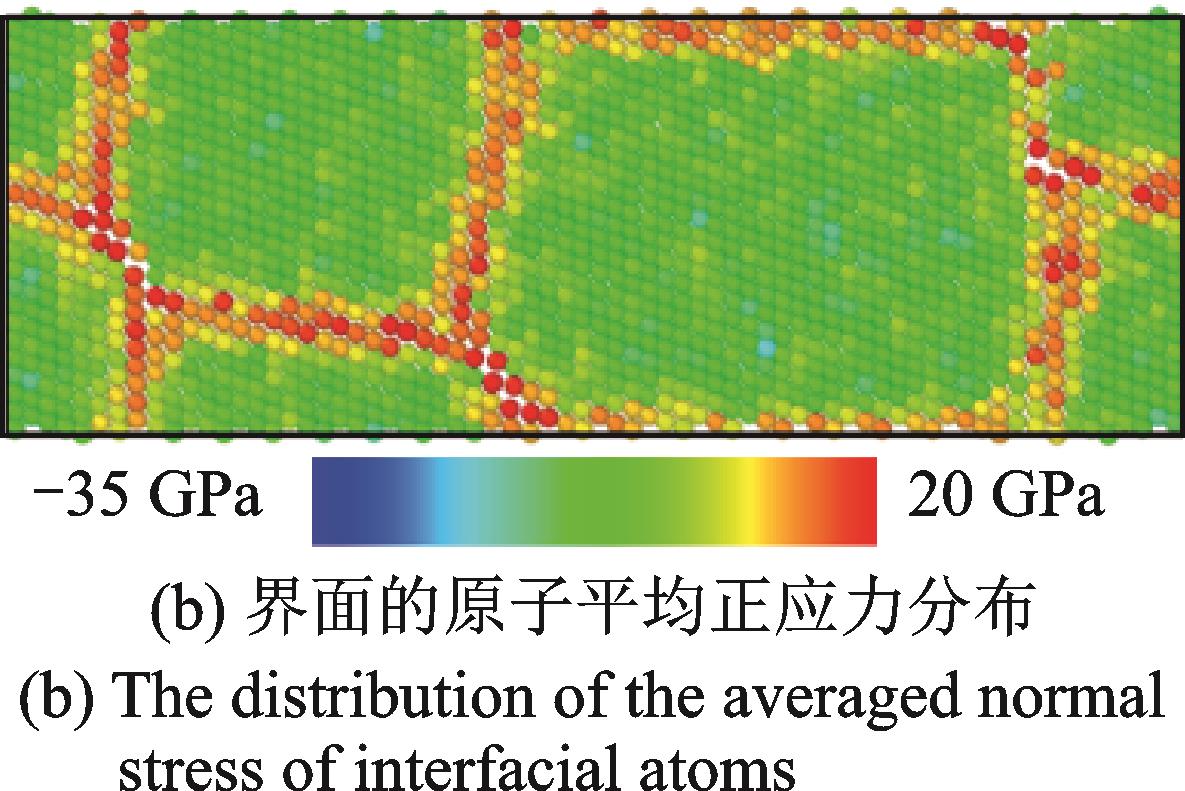

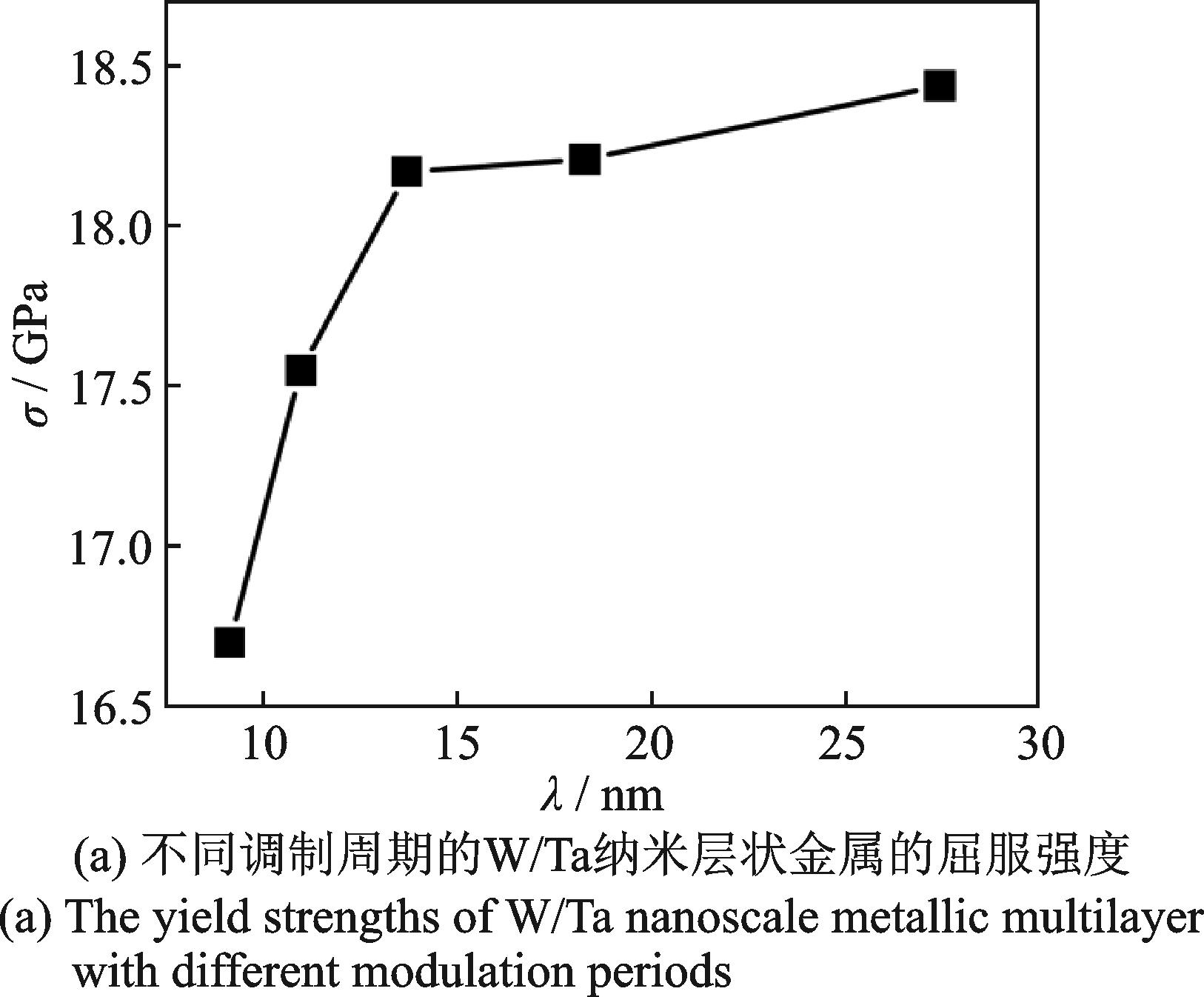

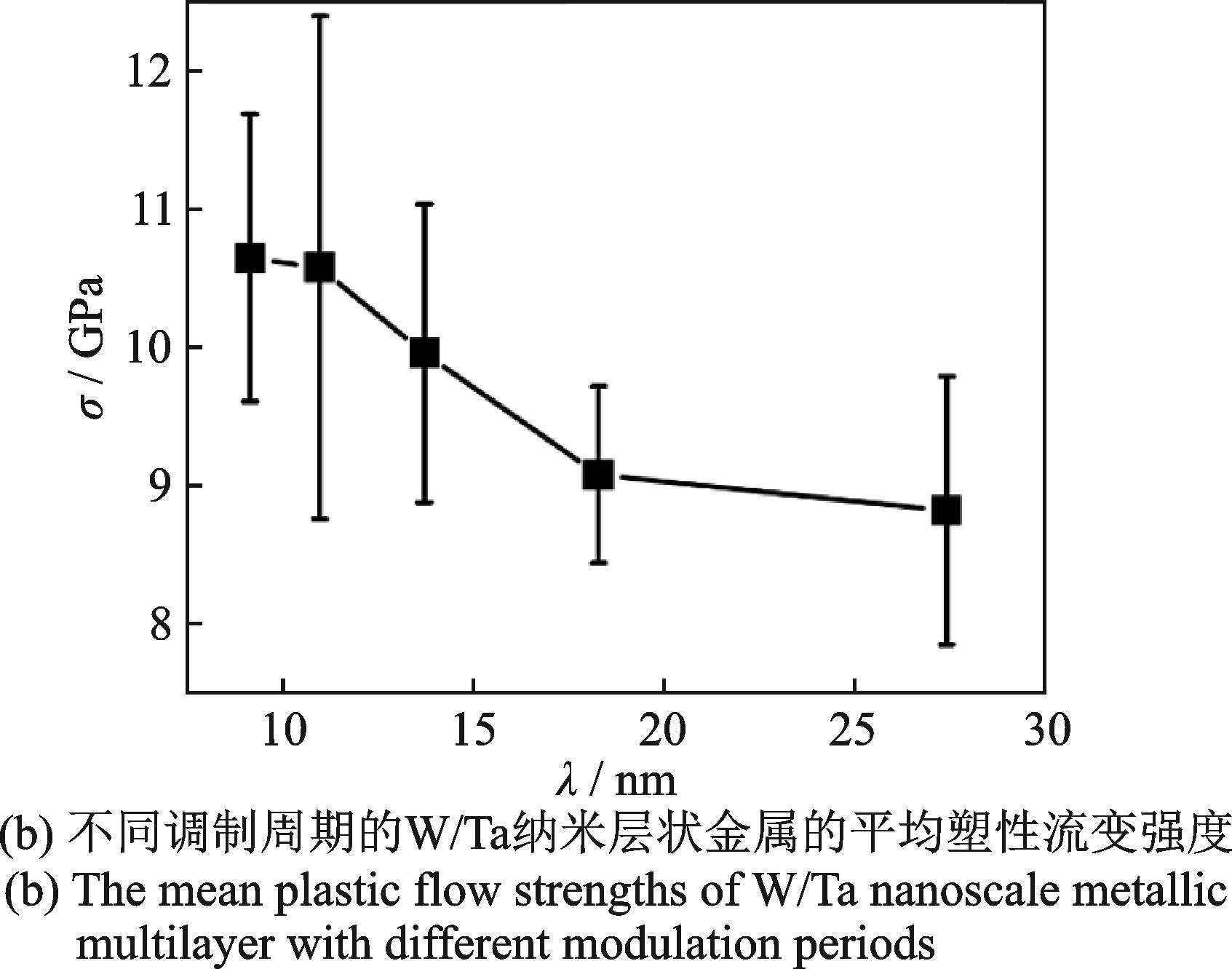

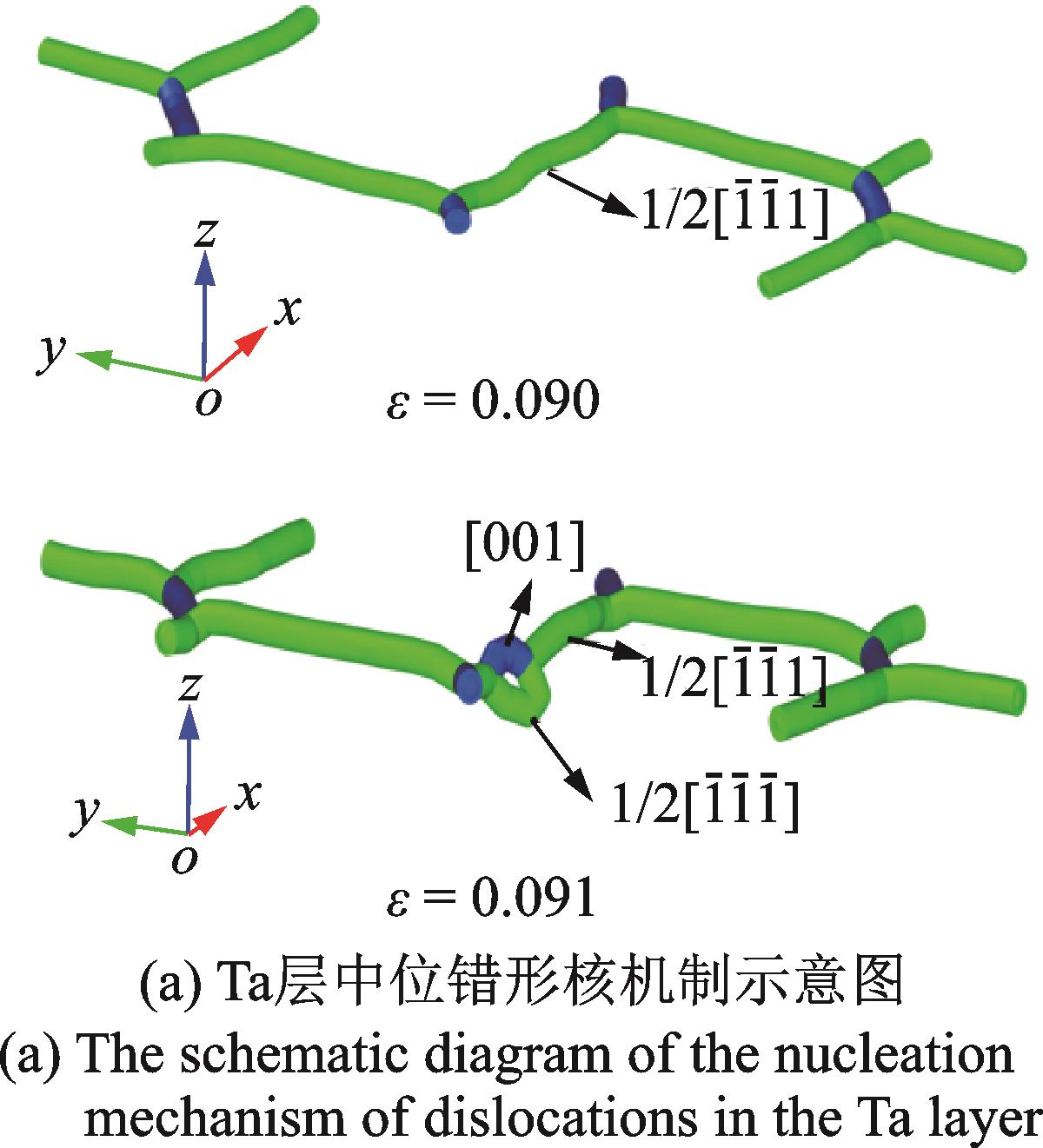

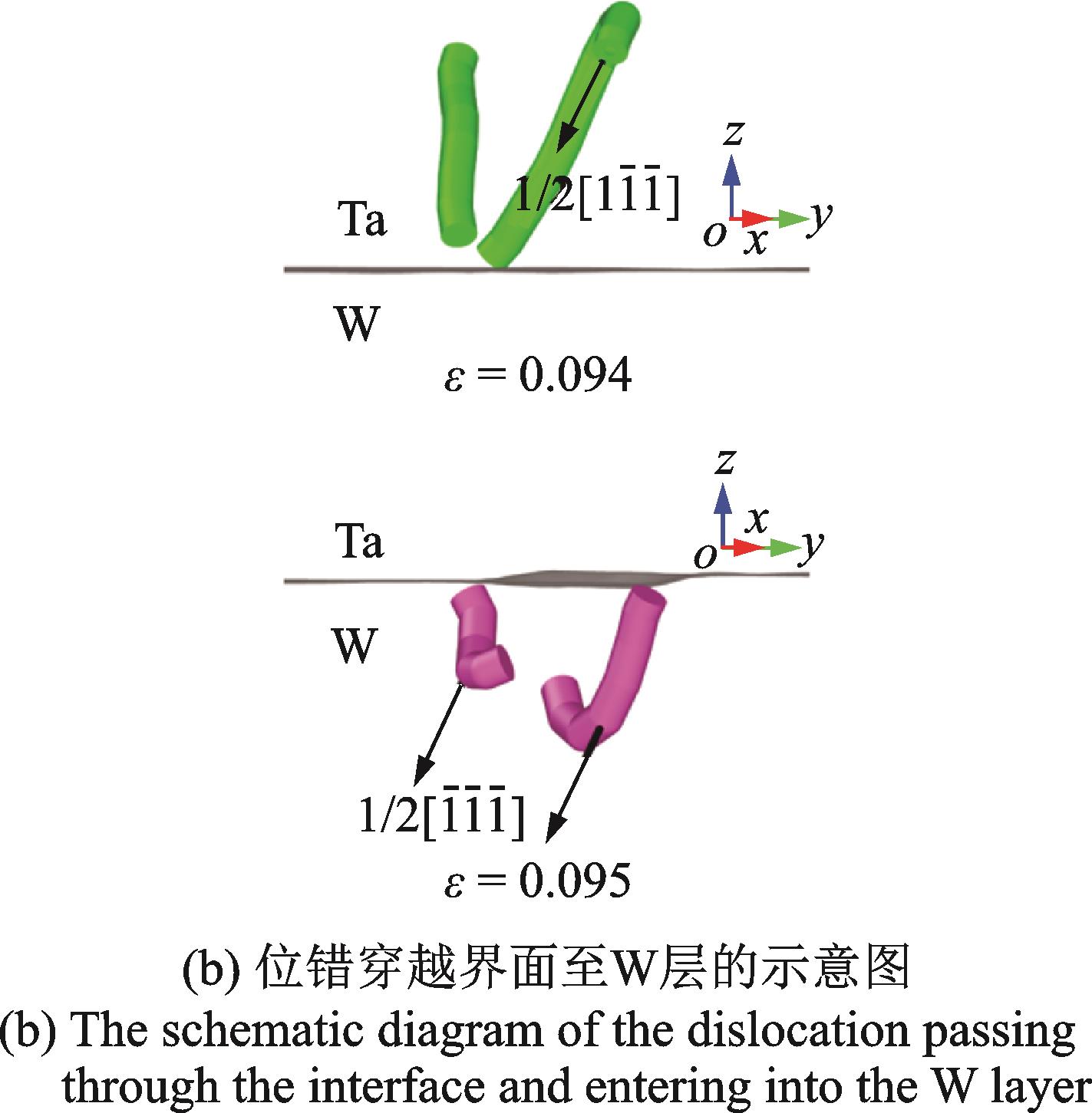

W/Ta纳米层状金属是一种典型的BCC/BCC结构的层状金属材料,在核聚变装置中具有广阔的应用前景。本文采用 原子尺度分子动力学方法研究了W/Ta纳米层状金属在单轴拉伸过程中的力学性能和塑性变形行为,进一步分析了调制周期 对W/Ta纳米层状金属力学响应的影响。结果表明,W (110)/Ta (110) 界面上会形成网络状的失配位错结构,它不仅可以作 为位错形核的源头,而且可以吸收层状金属结构中的位错。微结构演化分析表明,拉伸过程中主要经历三个变形阶段,即线弹 性、塑性屈服和塑性流变阶段。位错首先在Ta层中形核扩展,导致应力急剧下降,随后Ta层中的位错穿越界面至W层中并增 殖扩展,导致W层发生屈服。试样的塑性屈服主要由Ta层主导,流变阶段的塑性变形由W层和Ta层中的位错及其演化共同 决定。调制周期越大,界面数量越少,Ta层中位错形核较少,同样位错被界面吸收的数量较少而且界面阻碍位错的效果减弱, 因此屈服强度和平均塑性流变强度分别增加和降低。

W/Ta纳米层状金属是一种典型的BCC/BCC结构的层状金属材料,在核聚变装置中具有广阔的应用前景。本文采用 原子尺度分子动力学方法研究了W/Ta纳米层状金属在单轴拉伸过程中的力学性能和塑性变形行为,进一步分析了调制周期 对W/Ta纳米层状金属力学响应的影响。结果表明,W (110)/Ta (110) 界面上会形成网络状的失配位错结构,它不仅可以作 为位错形核的源头,而且可以吸收层状金属结构中的位错。微结构演化分析表明,拉伸过程中主要经历三个变形阶段,即线弹 性、塑性屈服和塑性流变阶段。位错首先在Ta层中形核扩展,导致应力急剧下降,随后Ta层中的位错穿越界面至W层中并增 殖扩展,导致W层发生屈服。试样的塑性屈服主要由Ta层主导,流变阶段的塑性变形由W层和Ta层中的位错及其演化共同 决定。调制周期越大,界面数量越少,Ta层中位错形核较少,同样位错被界面吸收的数量较少而且界面阻碍位错的效果减弱, 因此屈服强度和平均塑性流变强度分别增加和降低。

2025,38(3):645-652, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.022

摘要:

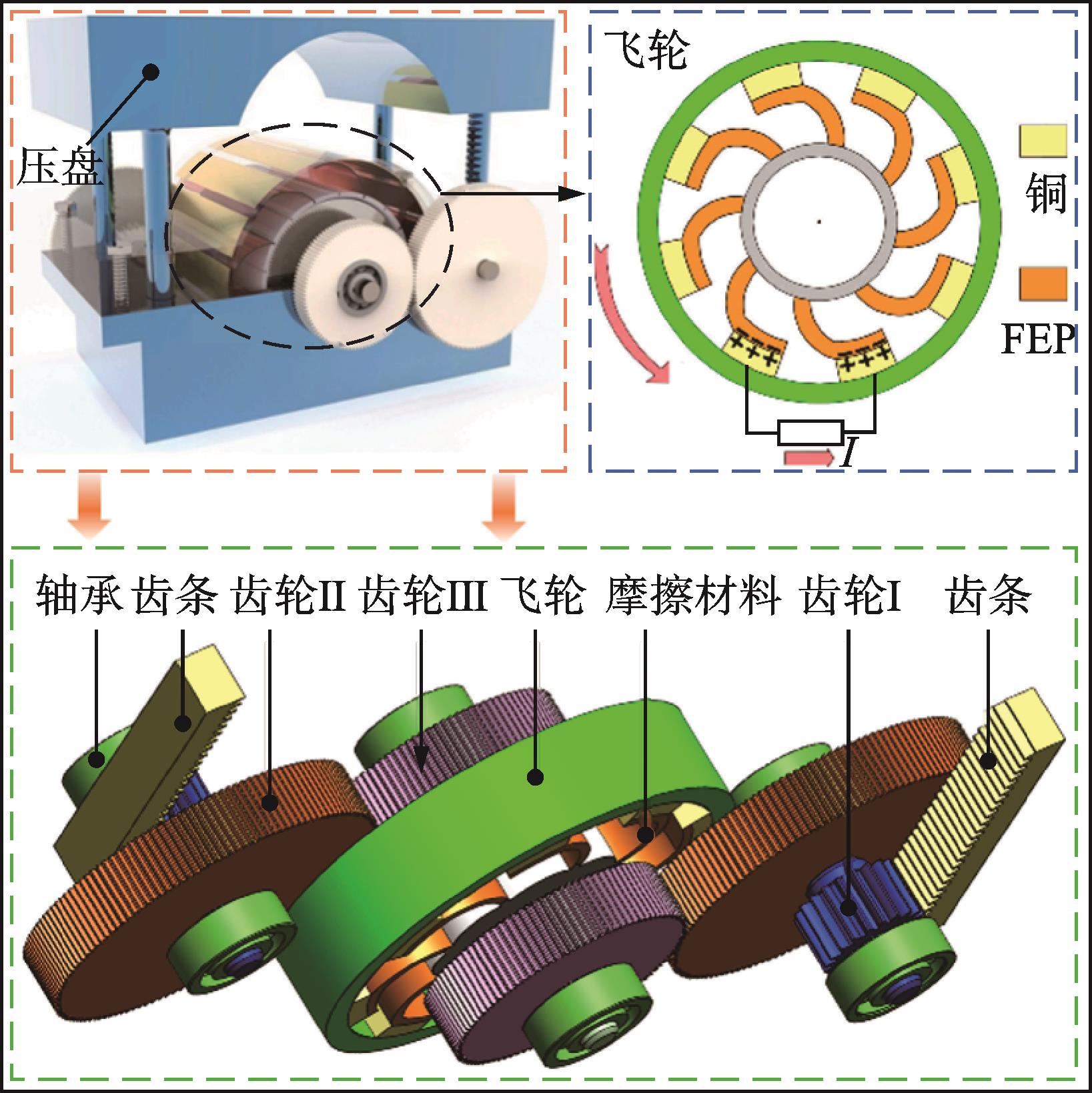

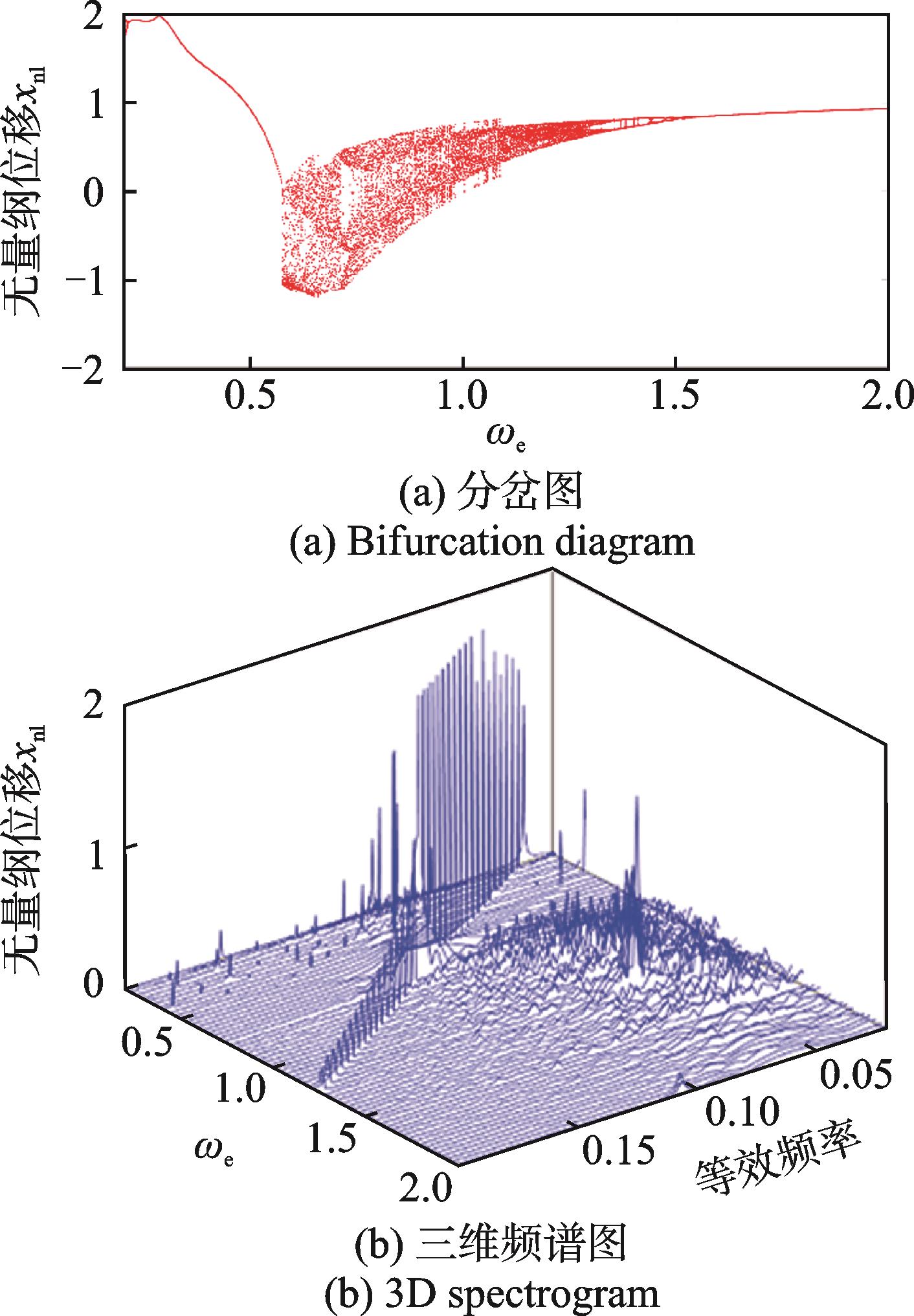

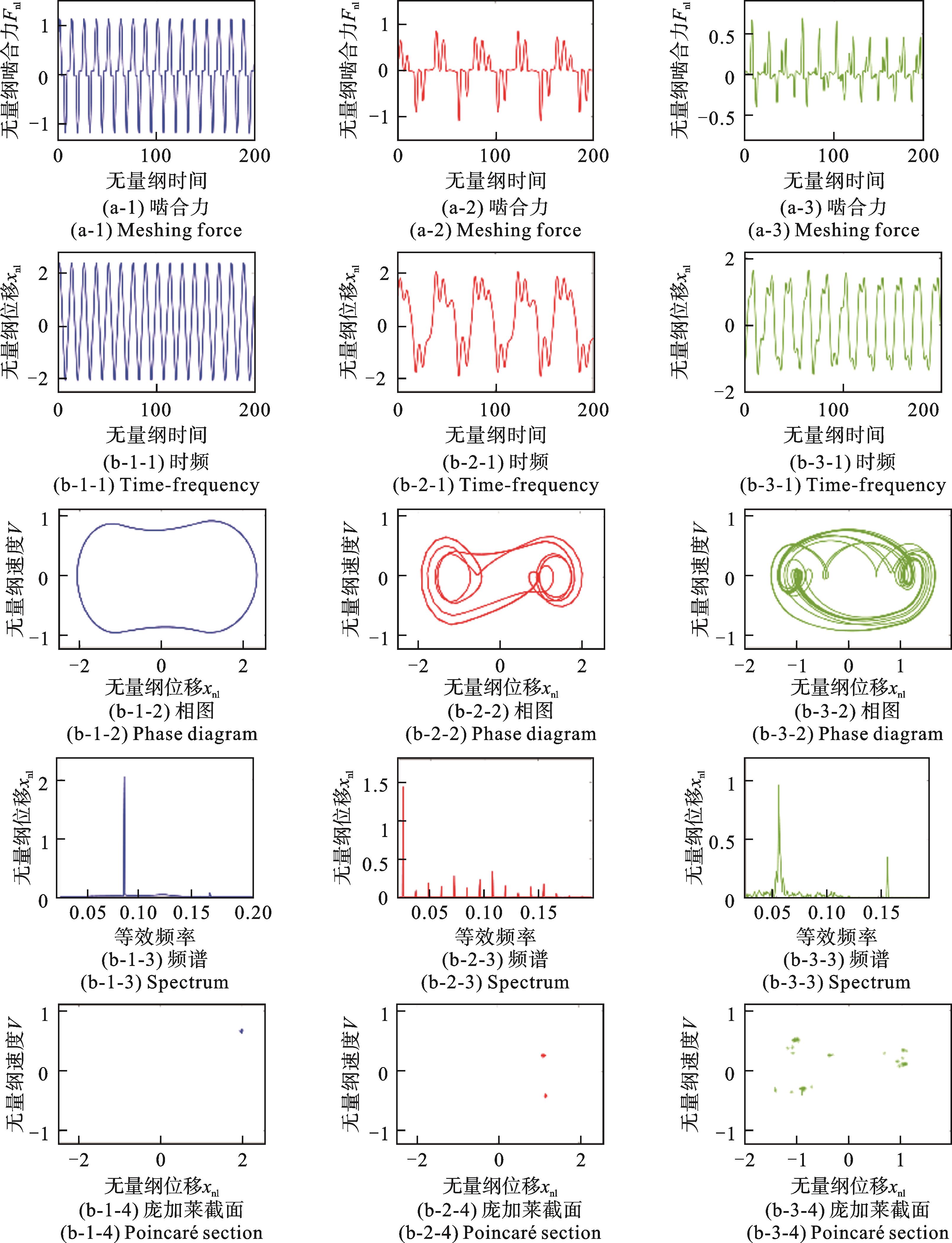

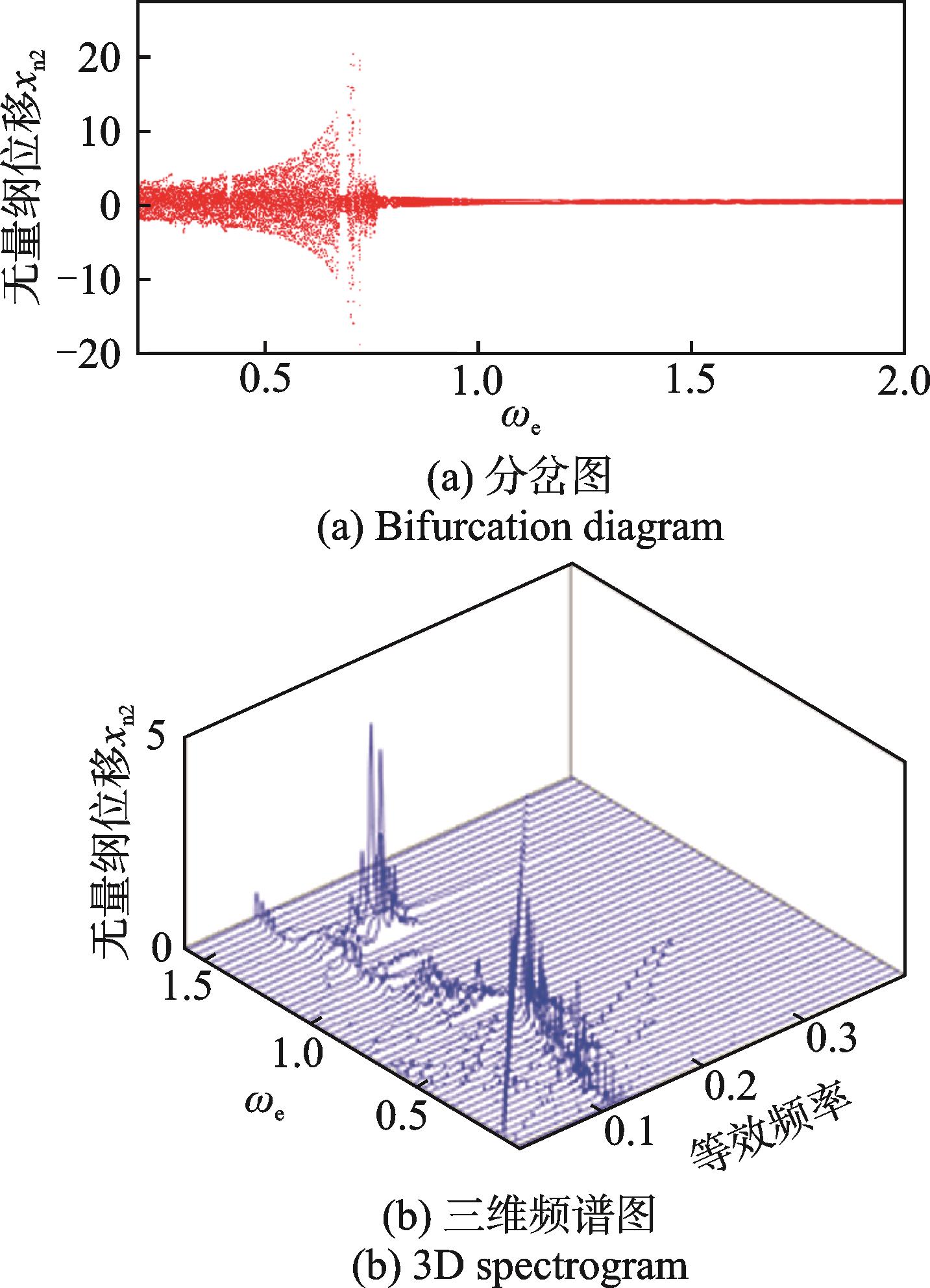

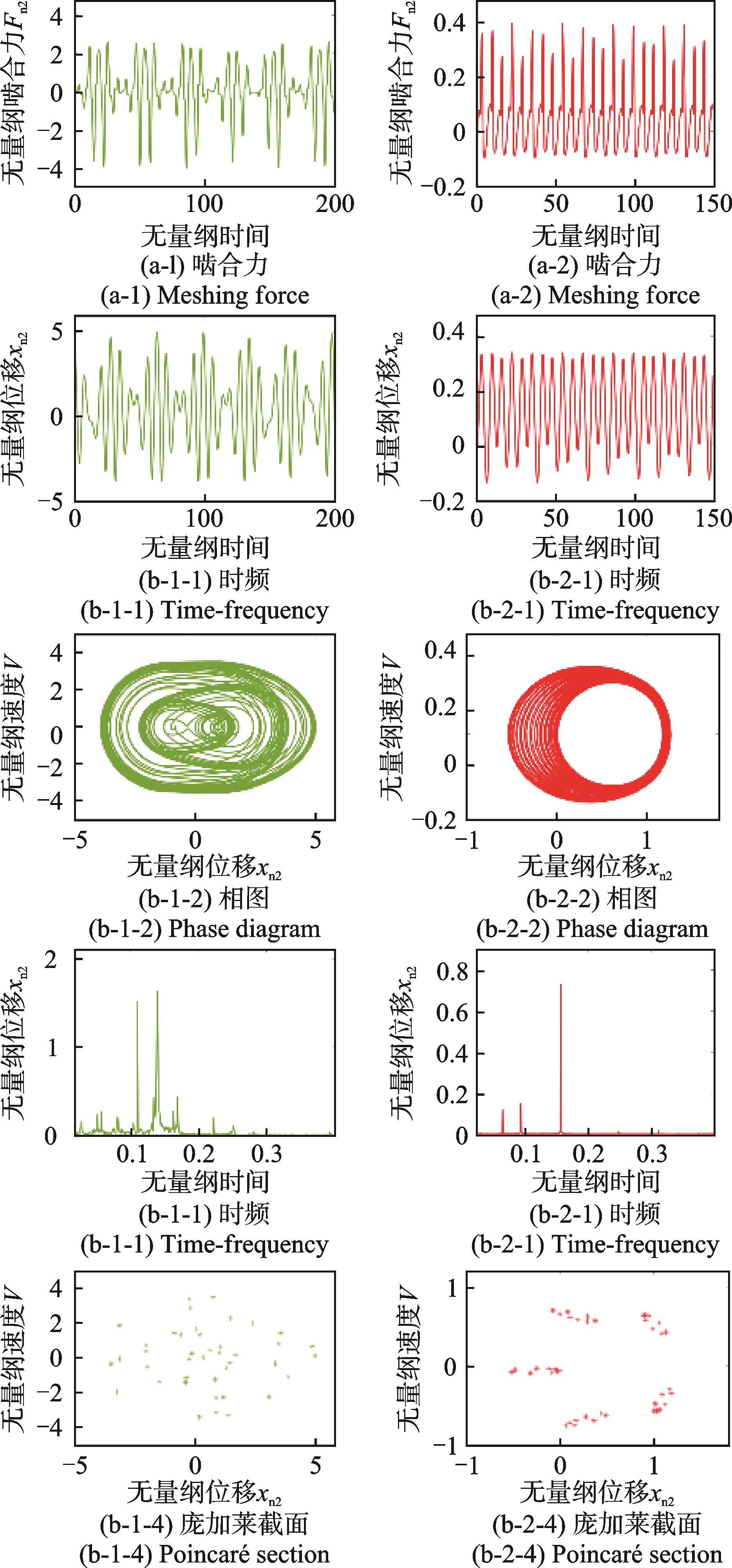

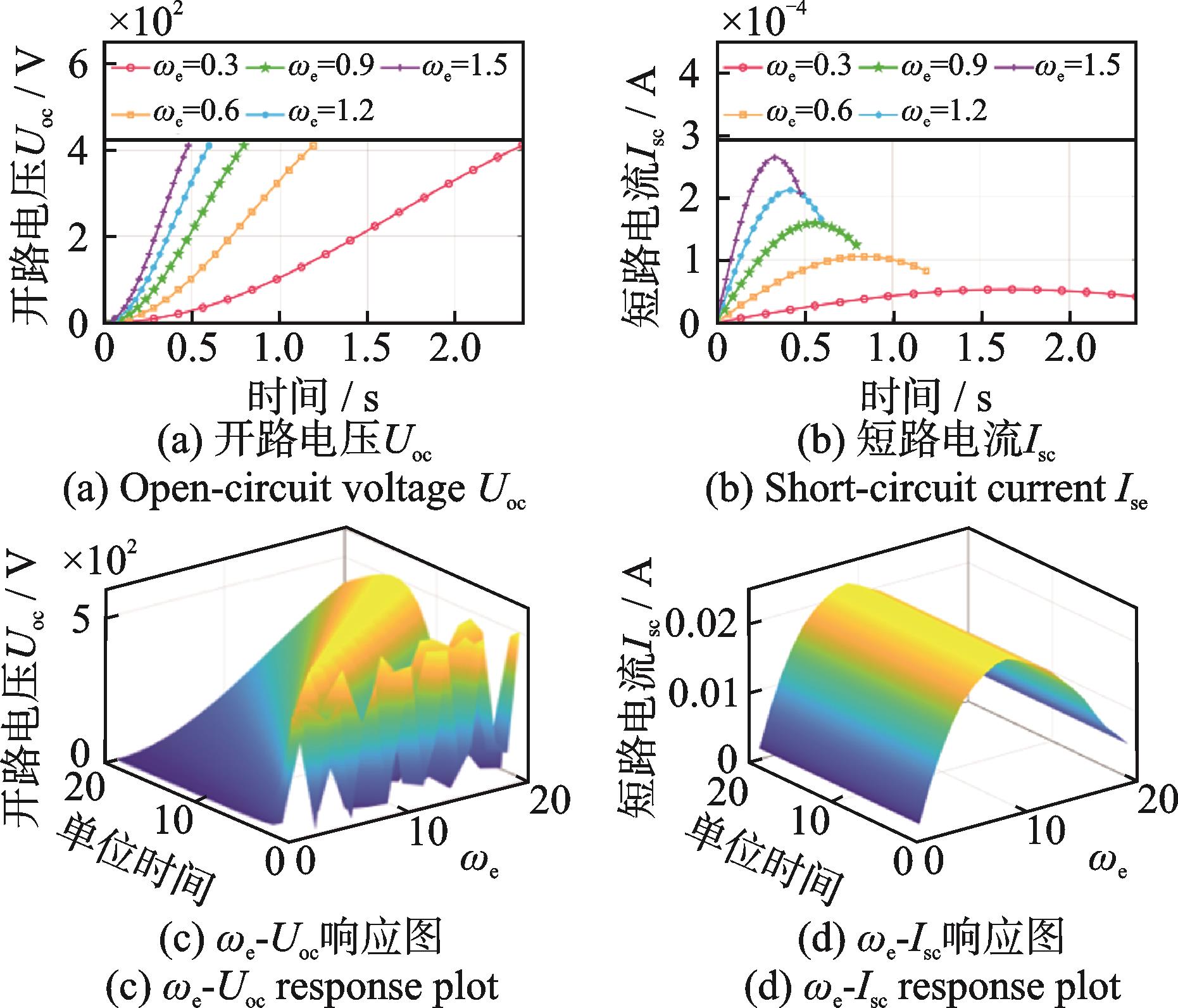

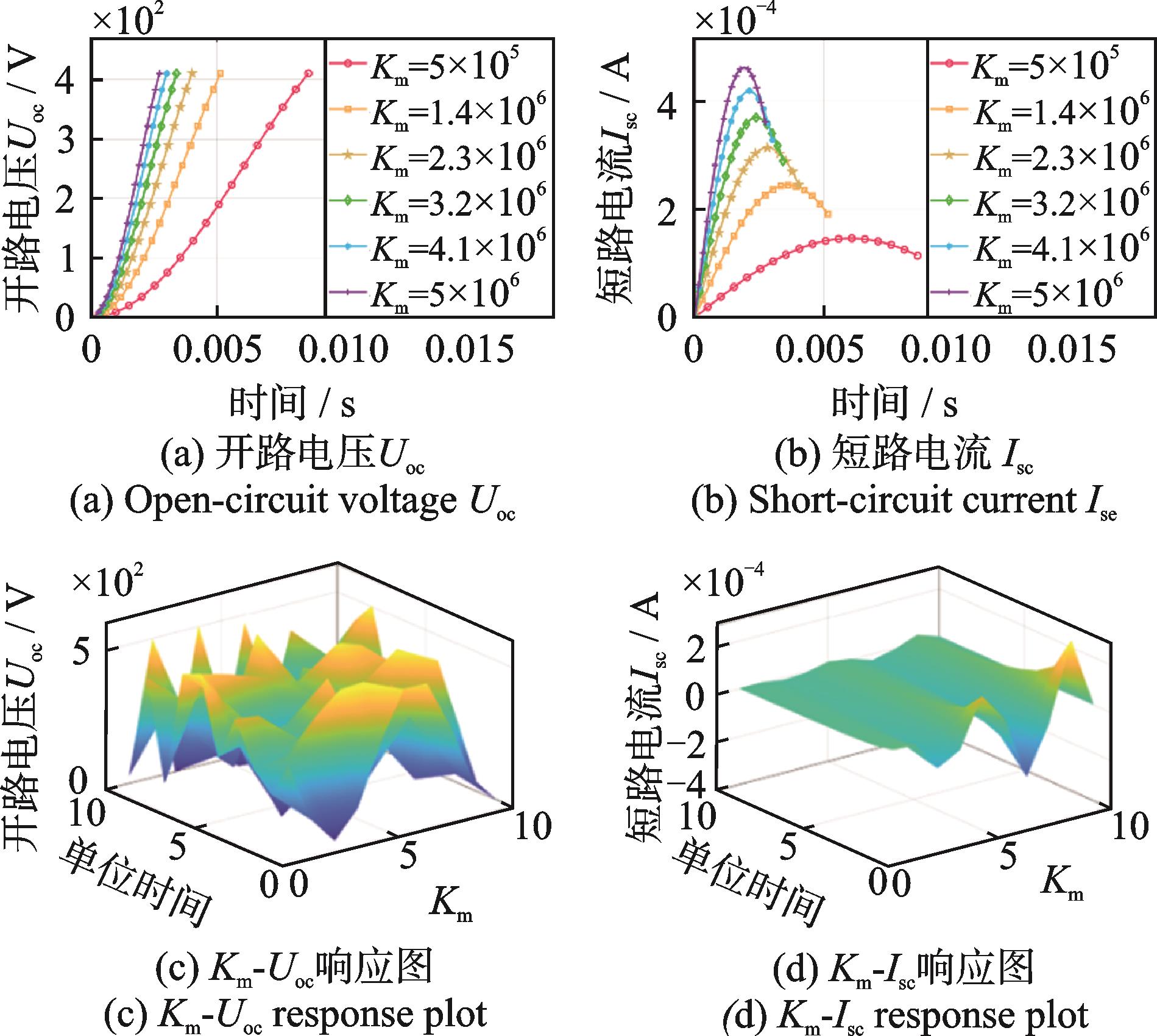

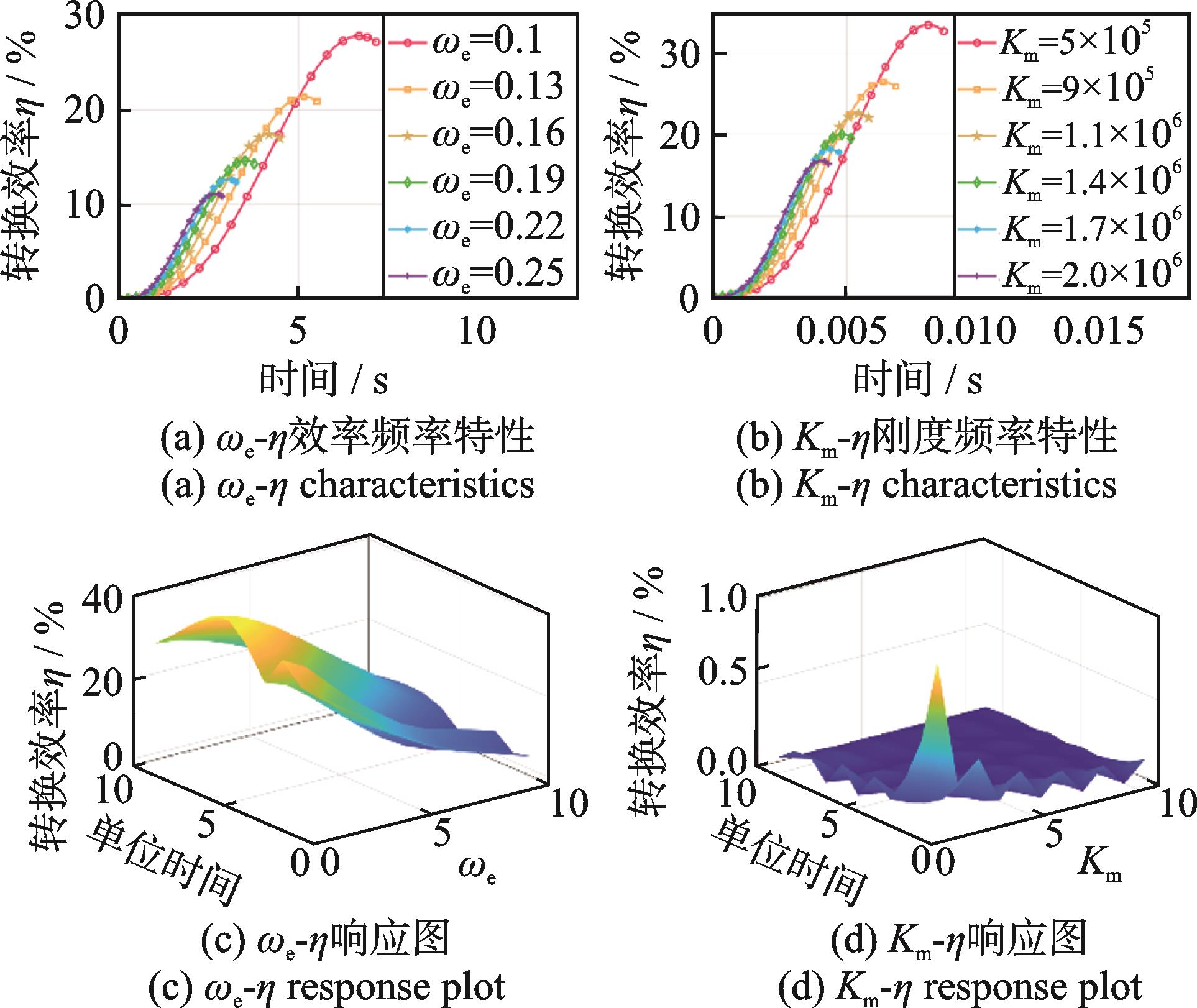

考虑时变啮合刚度、时变支撑刚度、传动误差、齿侧间隙和轴承间隙,建立双向齿条传动摩擦纳米发电机(TENG)系统非 线性动力学模型。采用龙格?库塔法求解系统振动微分方程,得到系统的时变啮合力图、时频图、相图、FFT频谱图、庞加莱截 面图、分岔图和三维频谱图,探究外部负载激励频率对系统动力学特性的影响。结合摩擦纳米发电技术,获取不同参数下 TENG的输出性能,研究外部载荷激励频率和啮合刚度对系统能量收集的影响机理。结果表明:双向齿条传动摩擦纳米发电 机机械传动系统具有明显的非线性特性,合理选择外部负载激励频率和啮合刚度,避免不稳定区间的控制,可以提高机械能转 换效率,增加发电量。

考虑时变啮合刚度、时变支撑刚度、传动误差、齿侧间隙和轴承间隙,建立双向齿条传动摩擦纳米发电机(TENG)系统非 线性动力学模型。采用龙格?库塔法求解系统振动微分方程,得到系统的时变啮合力图、时频图、相图、FFT频谱图、庞加莱截 面图、分岔图和三维频谱图,探究外部负载激励频率对系统动力学特性的影响。结合摩擦纳米发电技术,获取不同参数下 TENG的输出性能,研究外部载荷激励频率和啮合刚度对系统能量收集的影响机理。结果表明:双向齿条传动摩擦纳米发电 机机械传动系统具有明显的非线性特性,合理选择外部负载激励频率和啮合刚度,避免不稳定区间的控制,可以提高机械能转 换效率,增加发电量。

2025,38(3):653-662, DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.03.023

摘要:

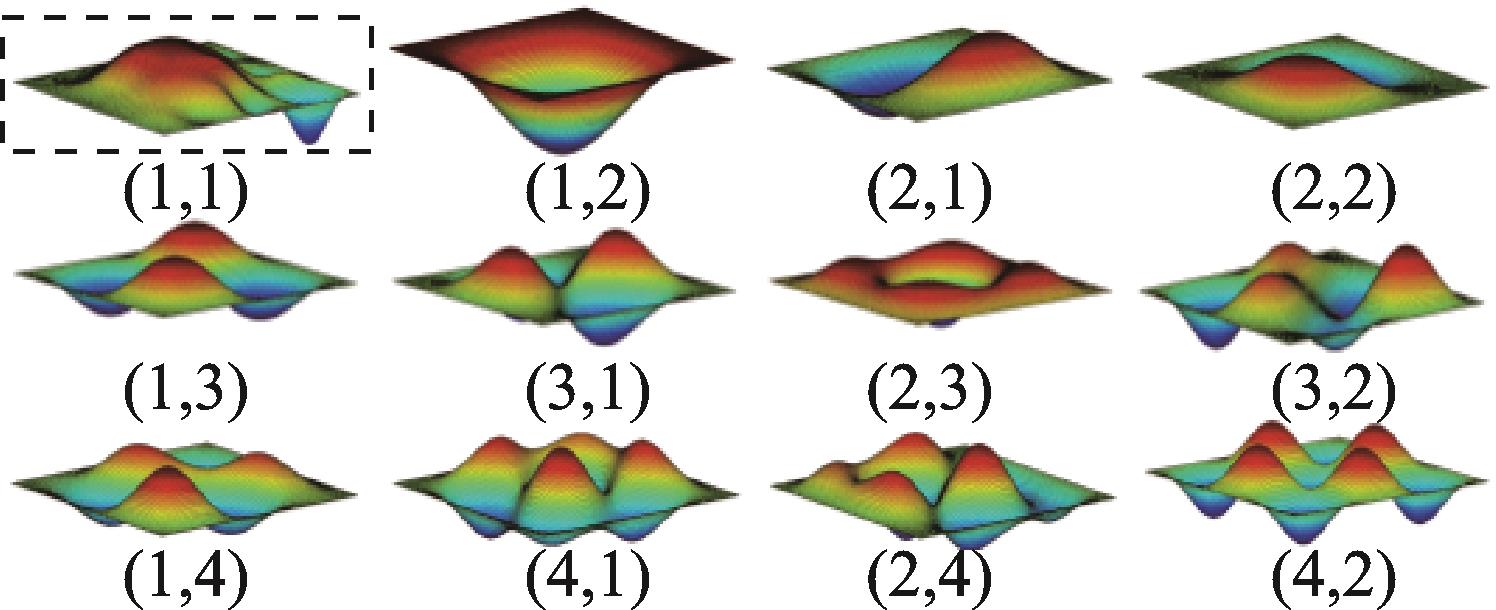

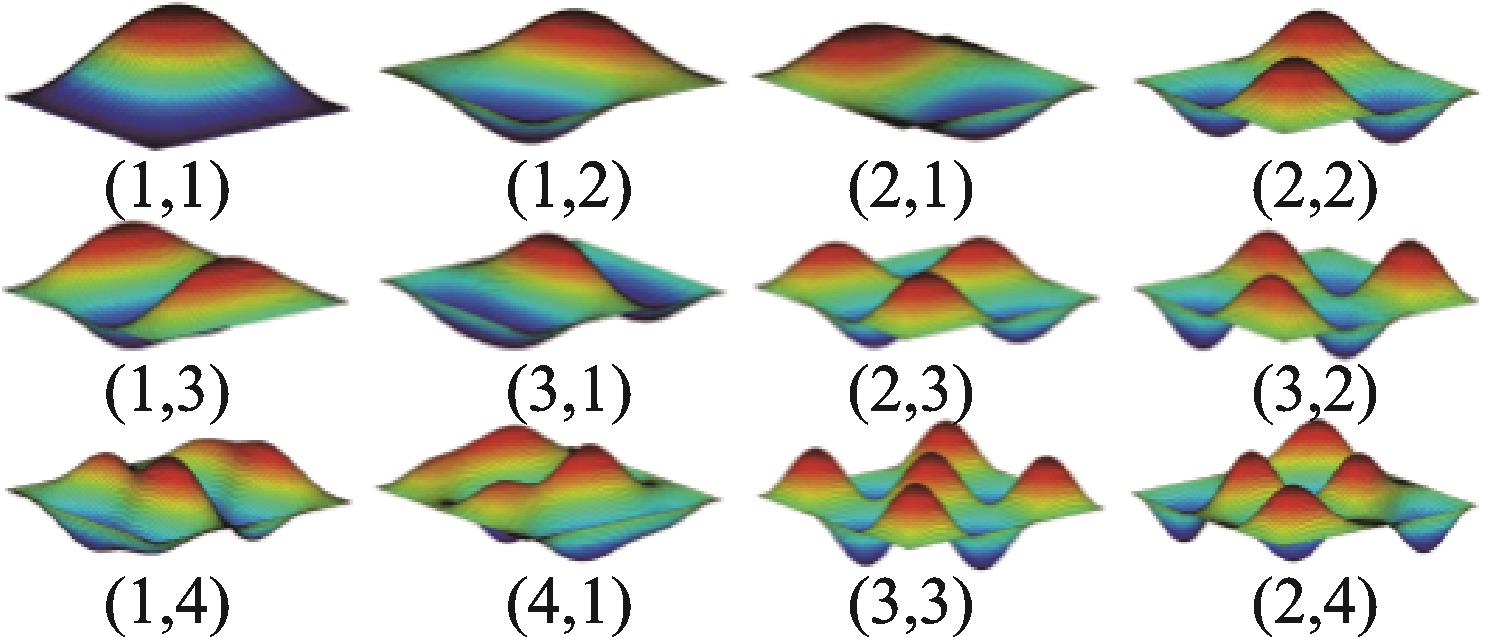

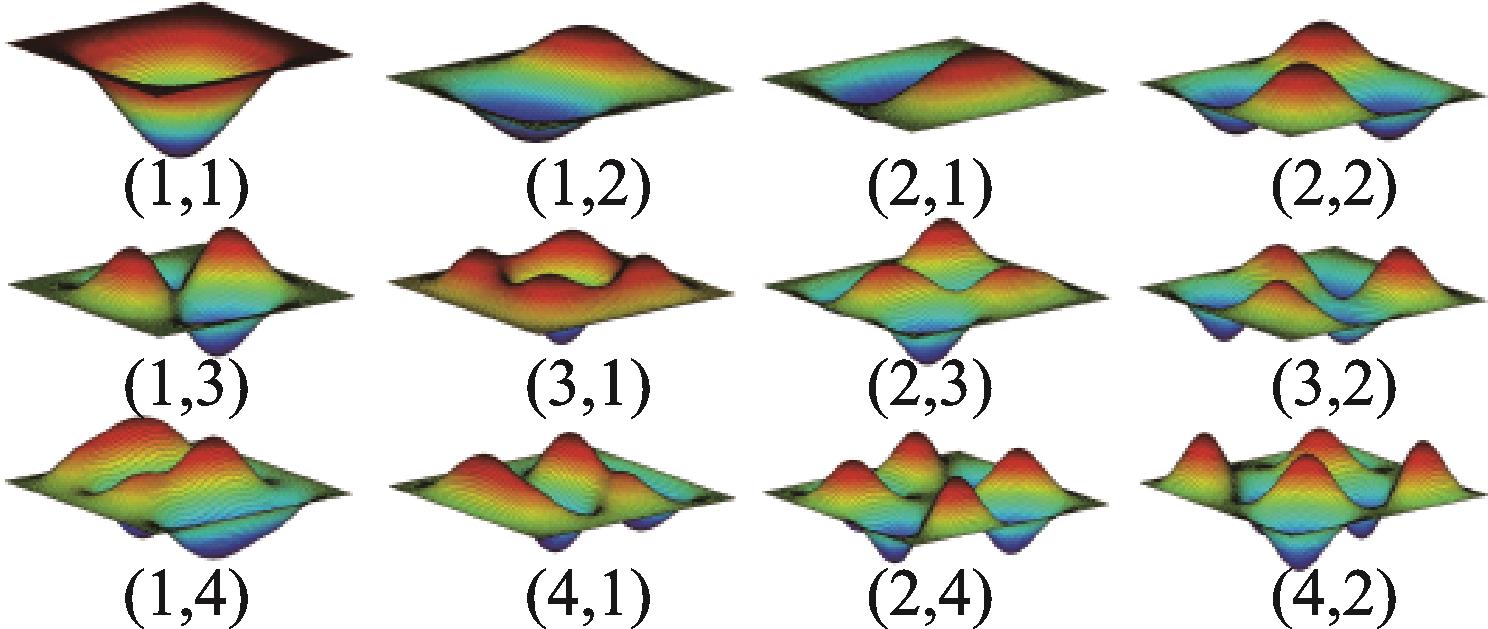

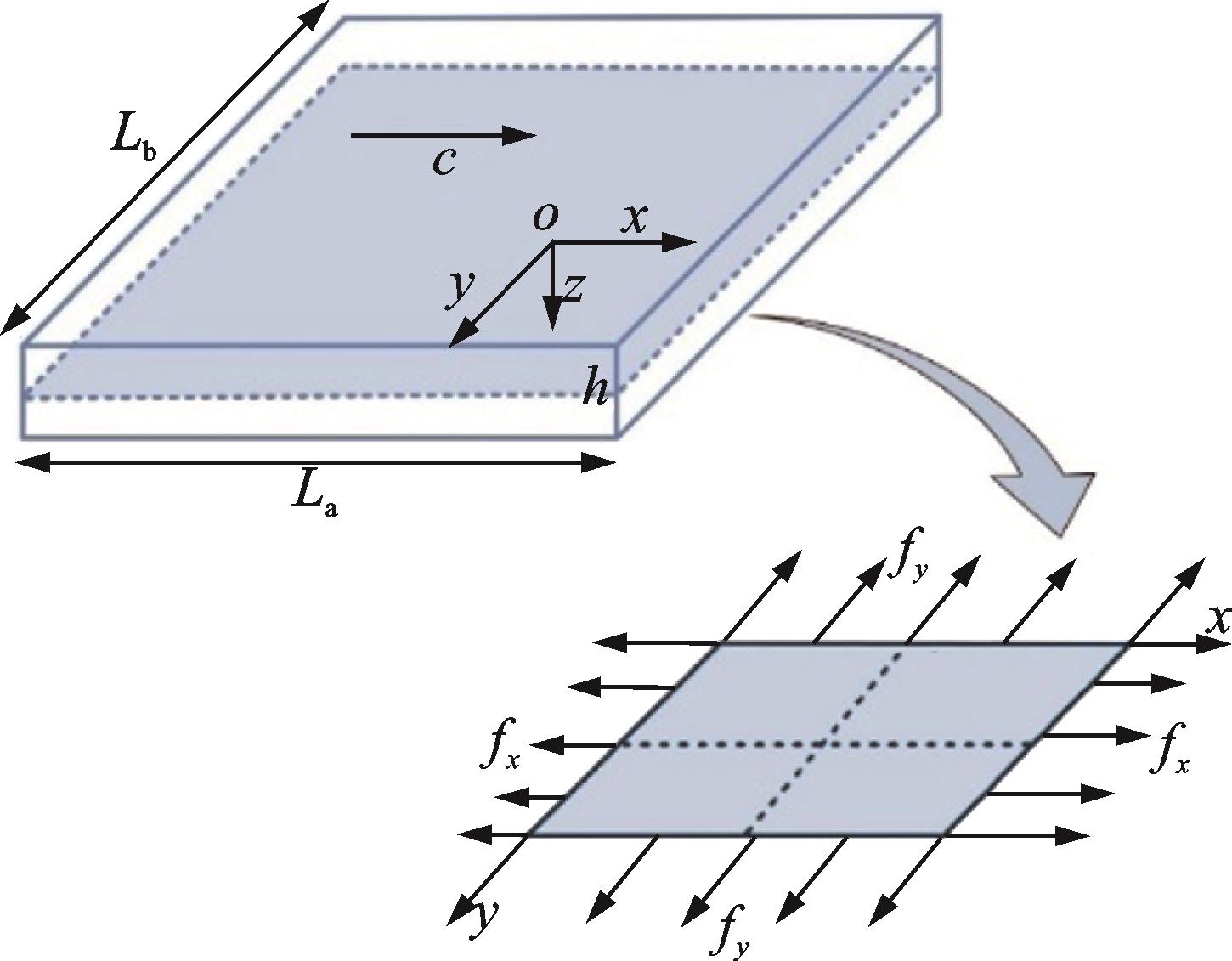

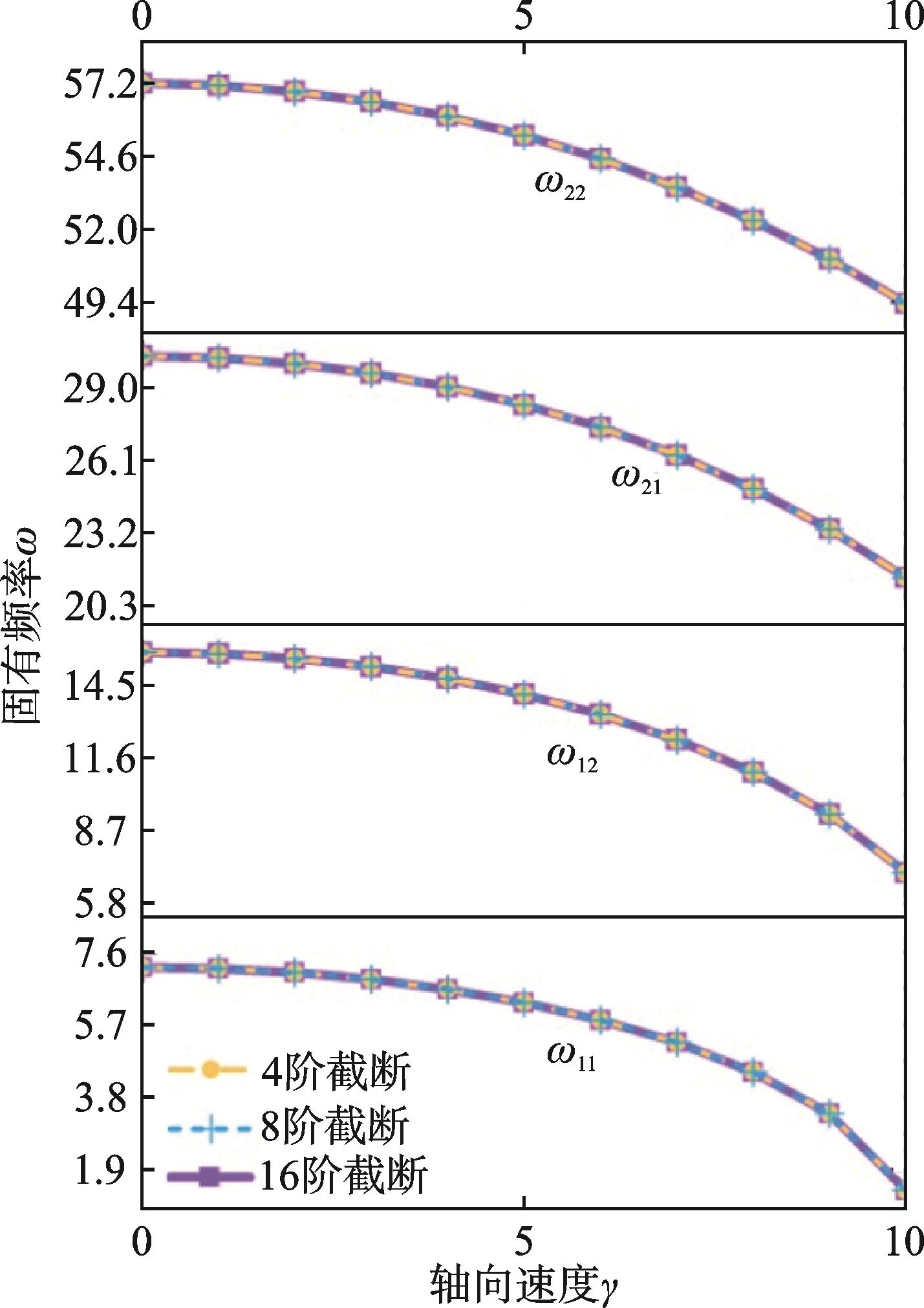

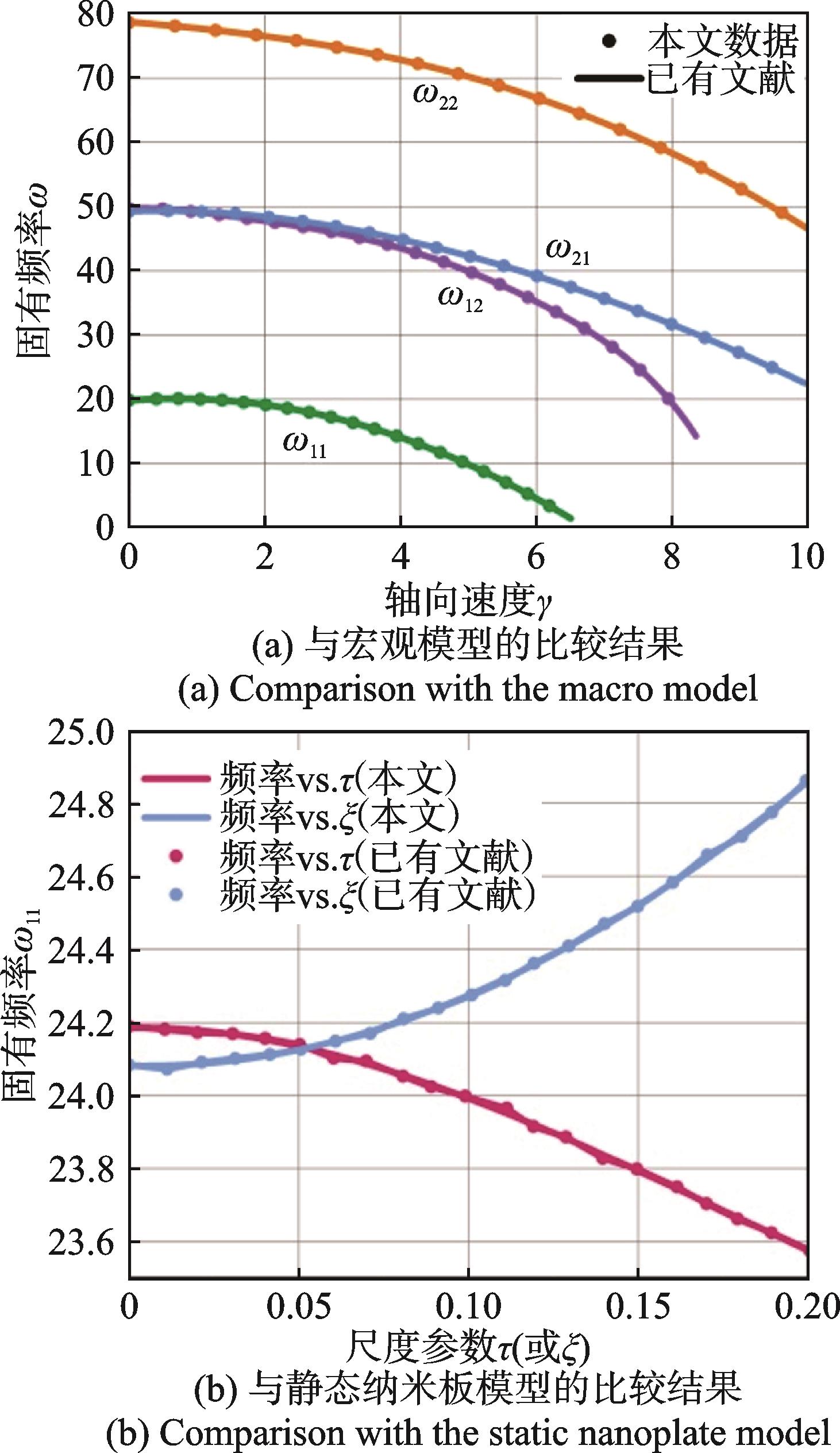

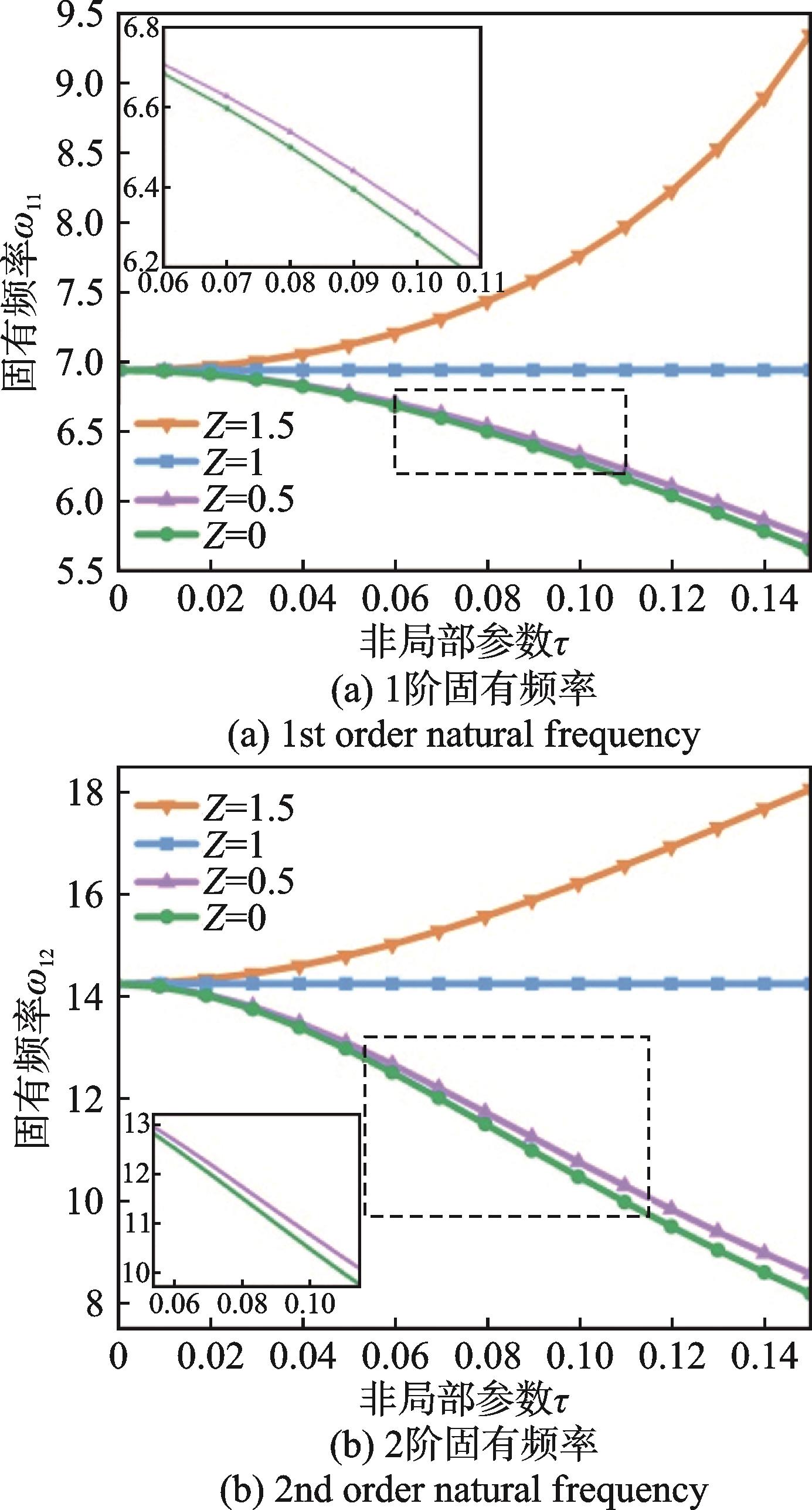

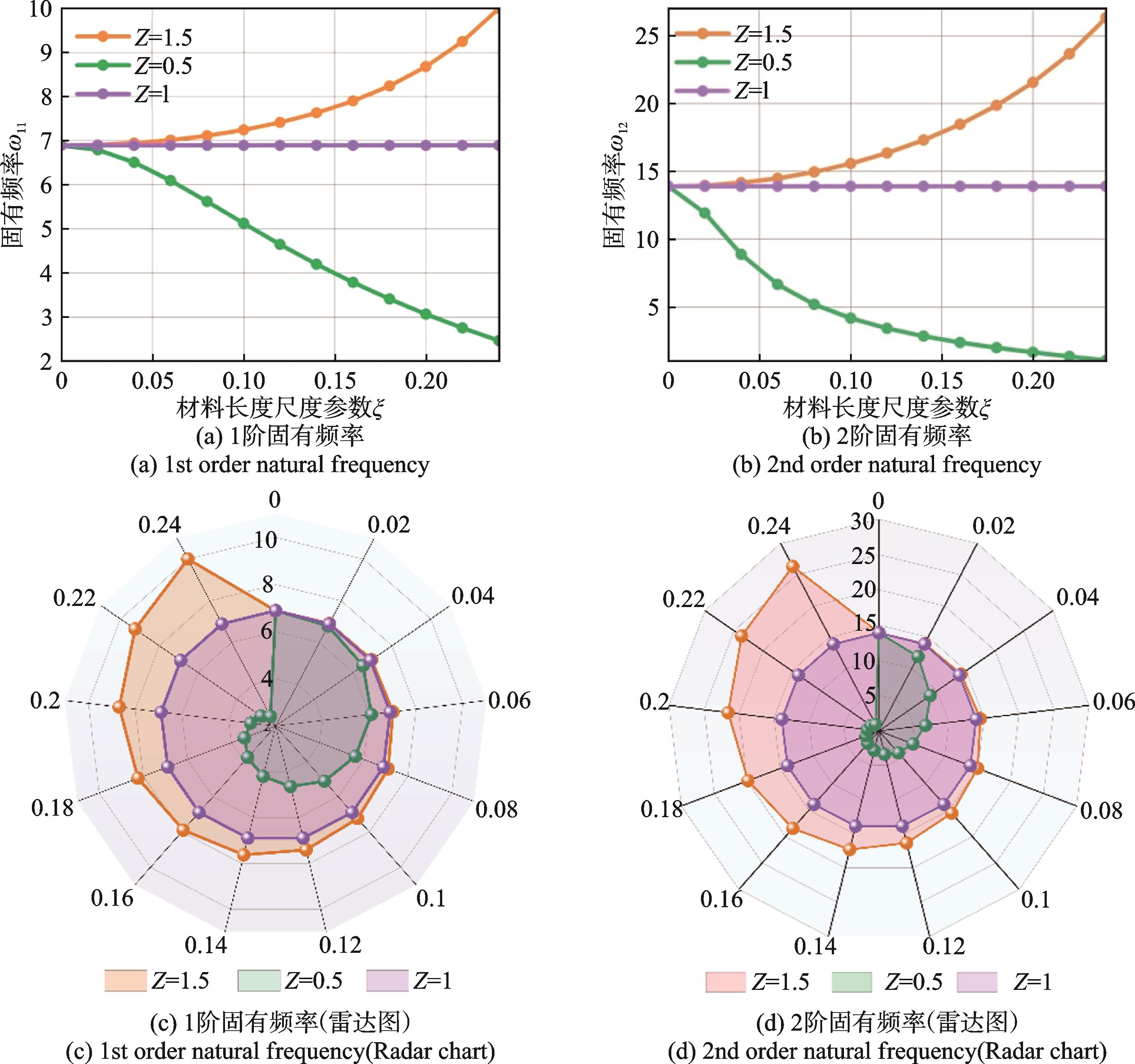

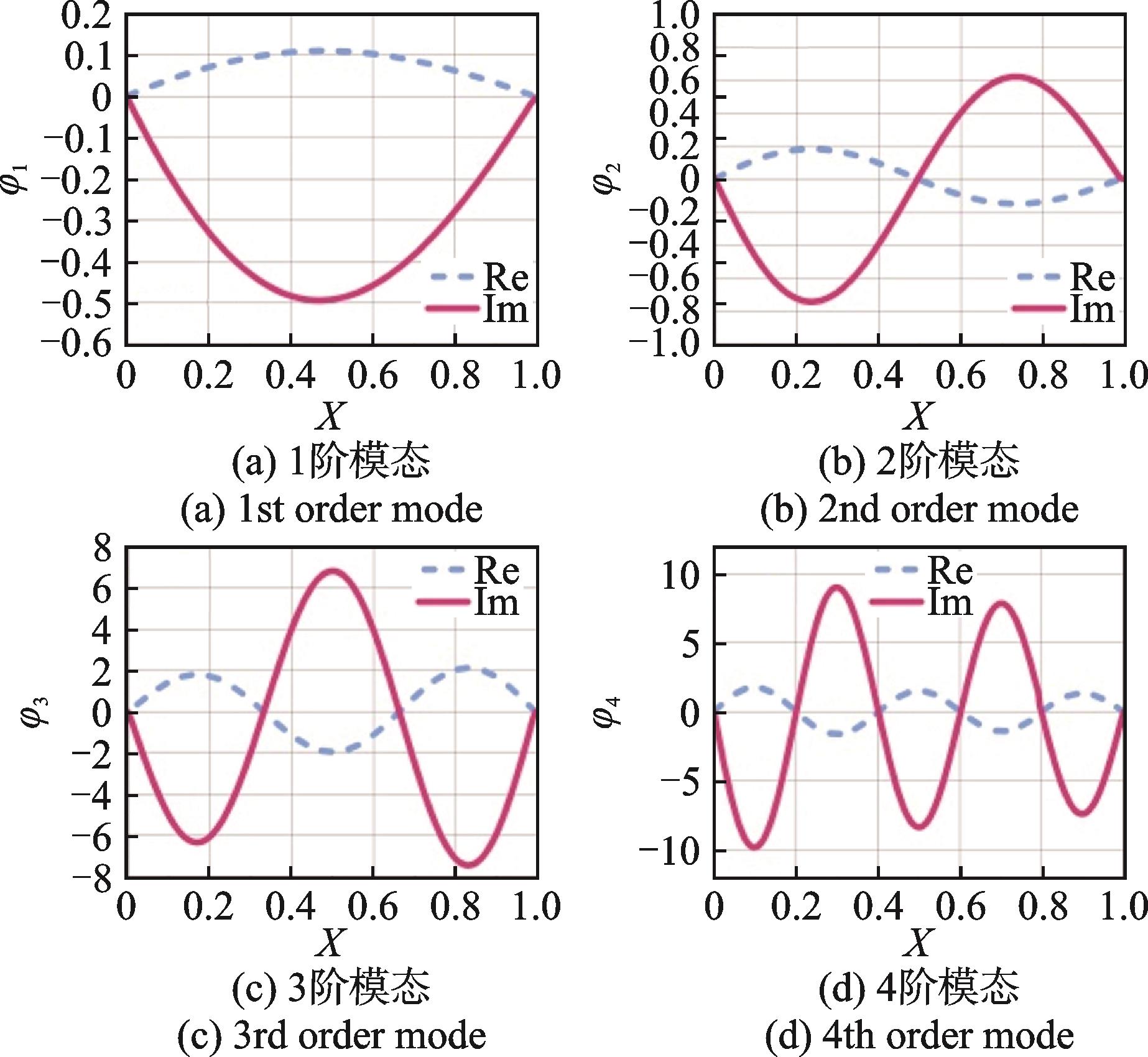

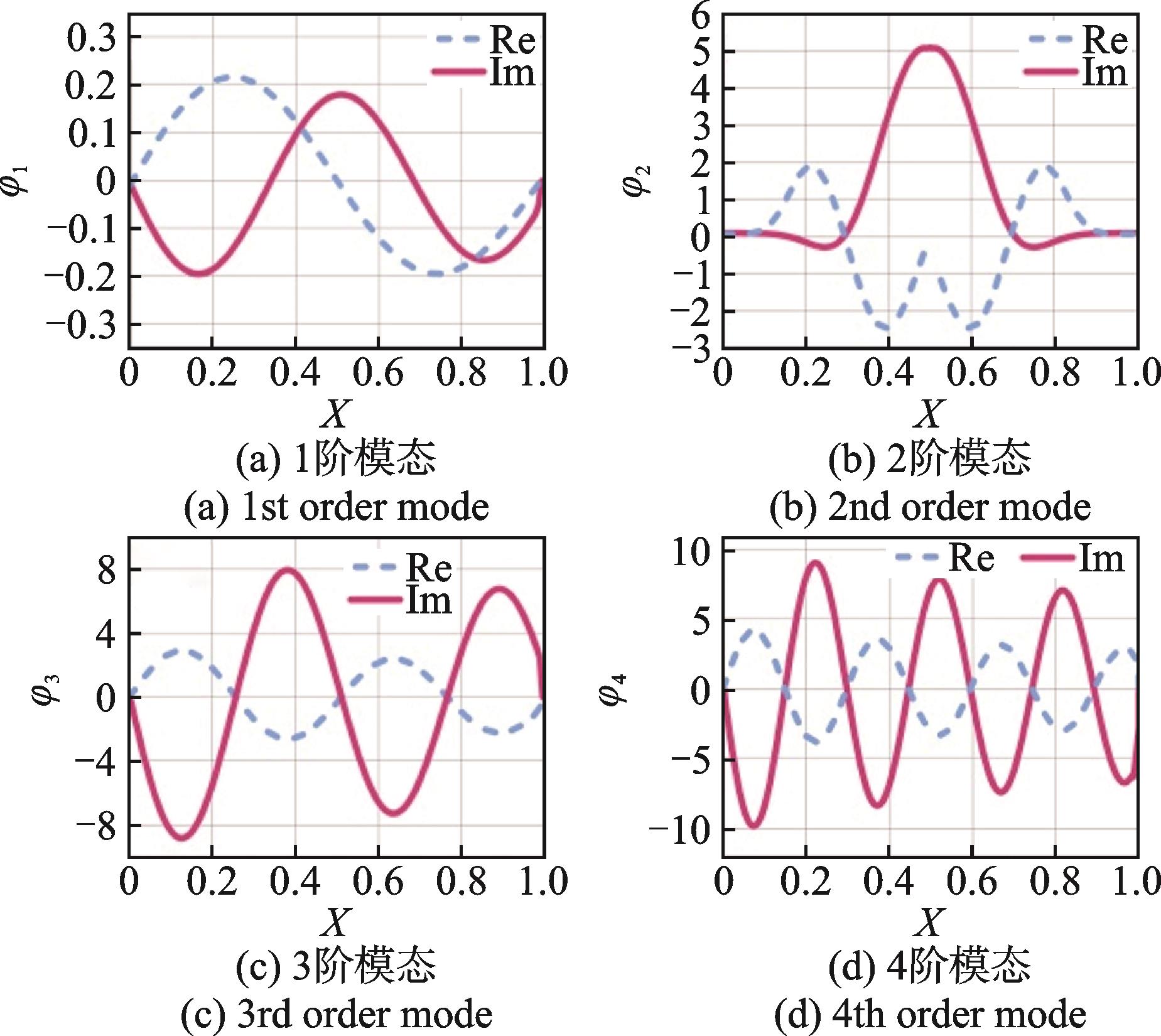

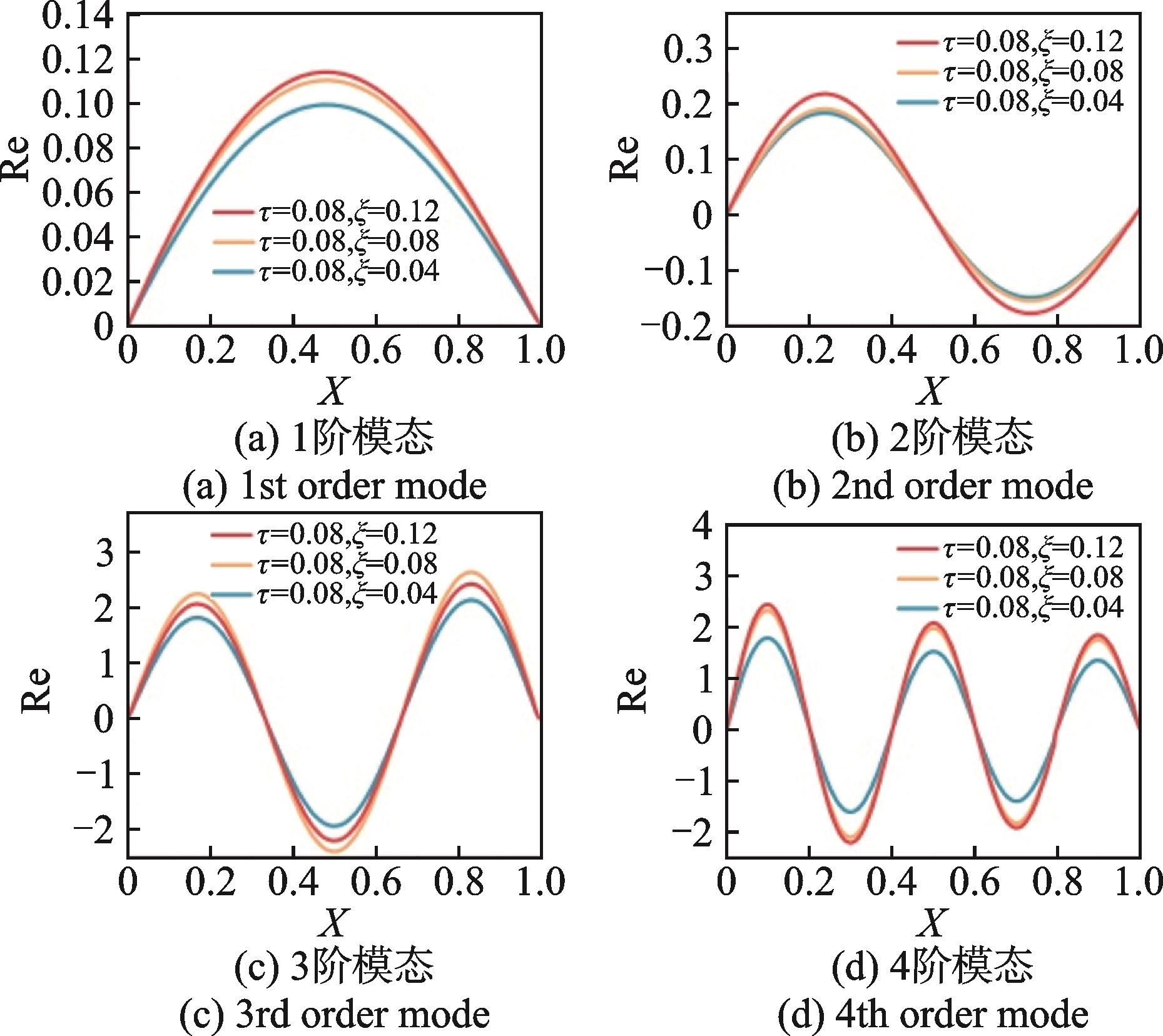

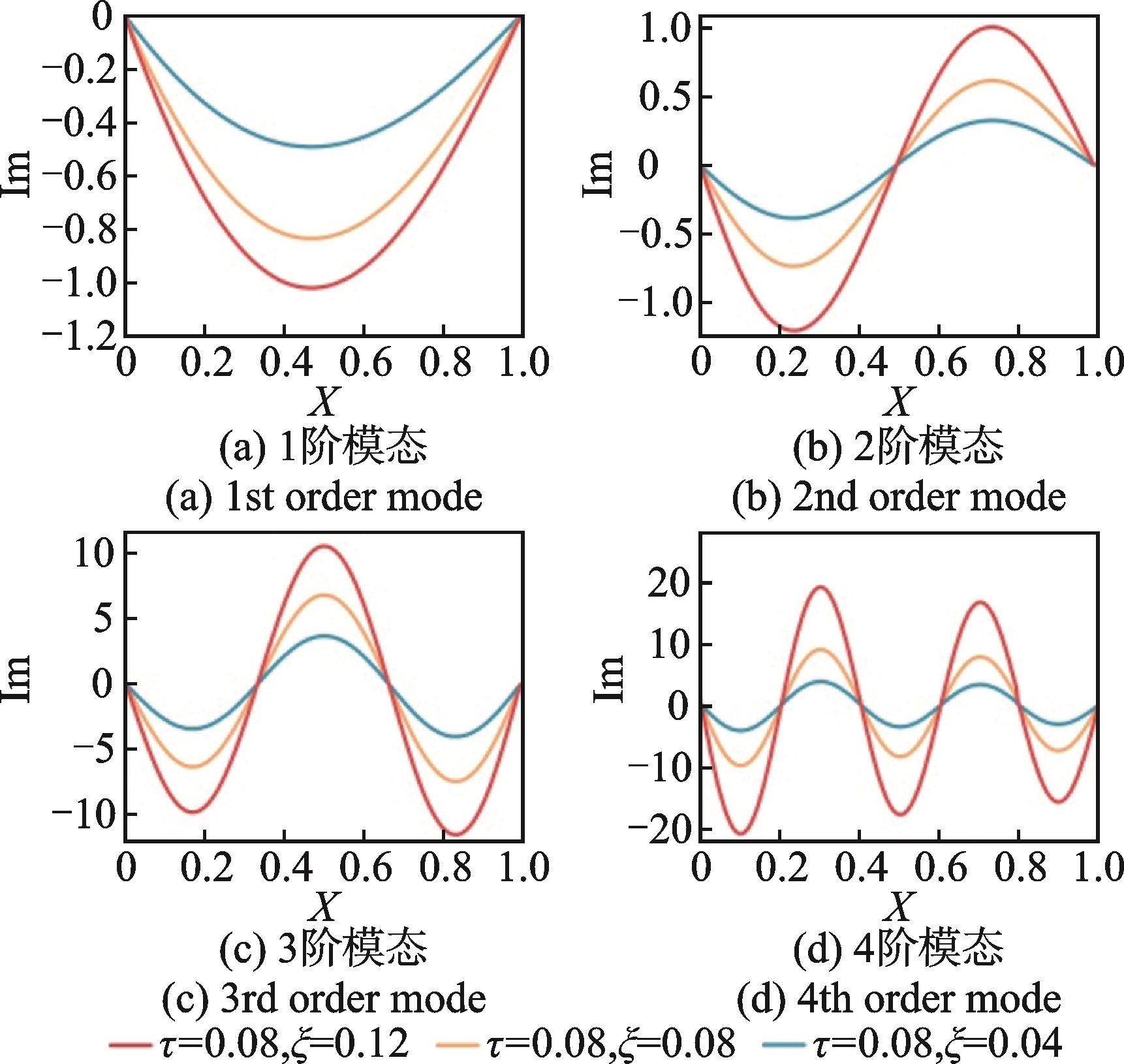

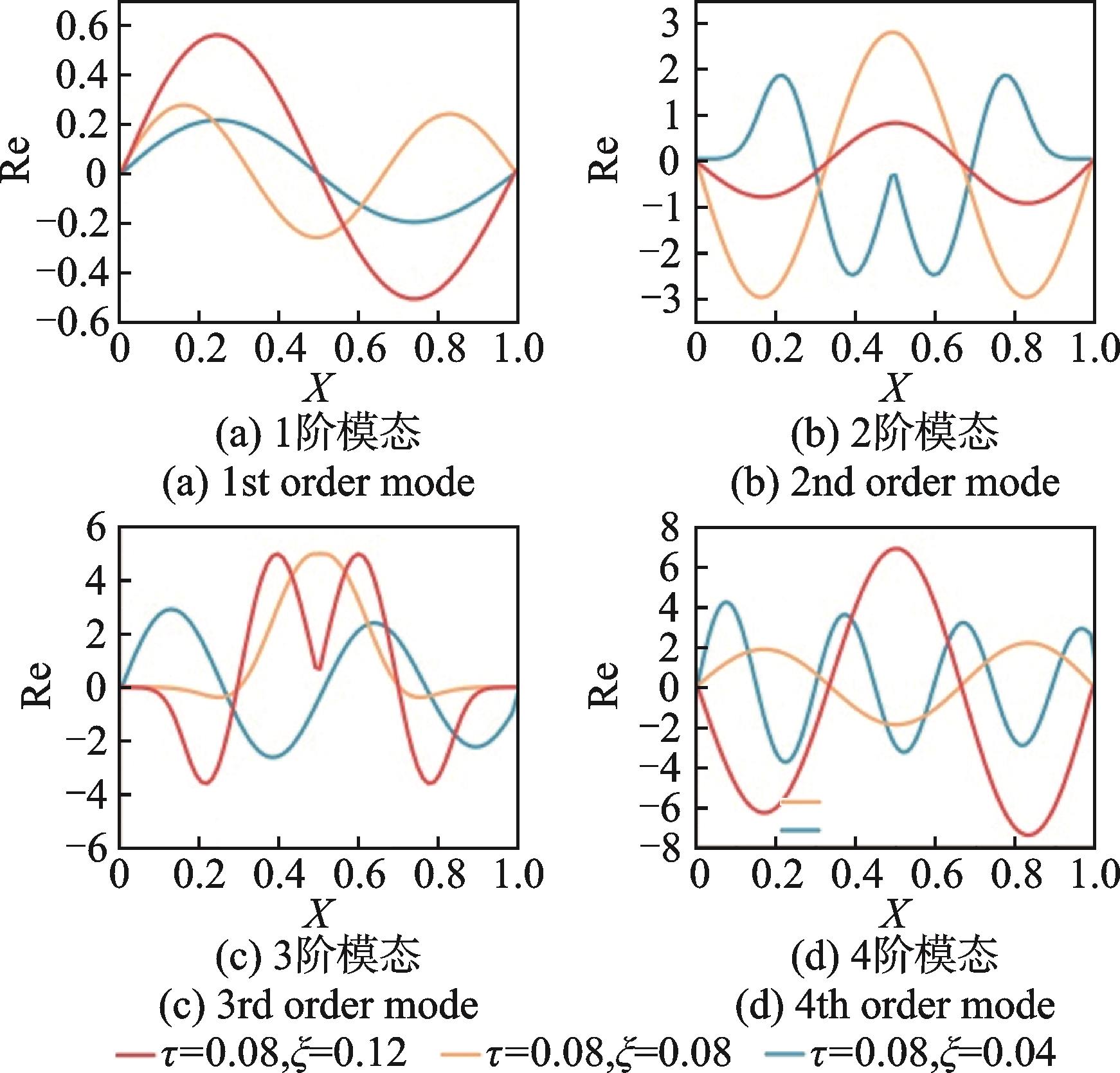

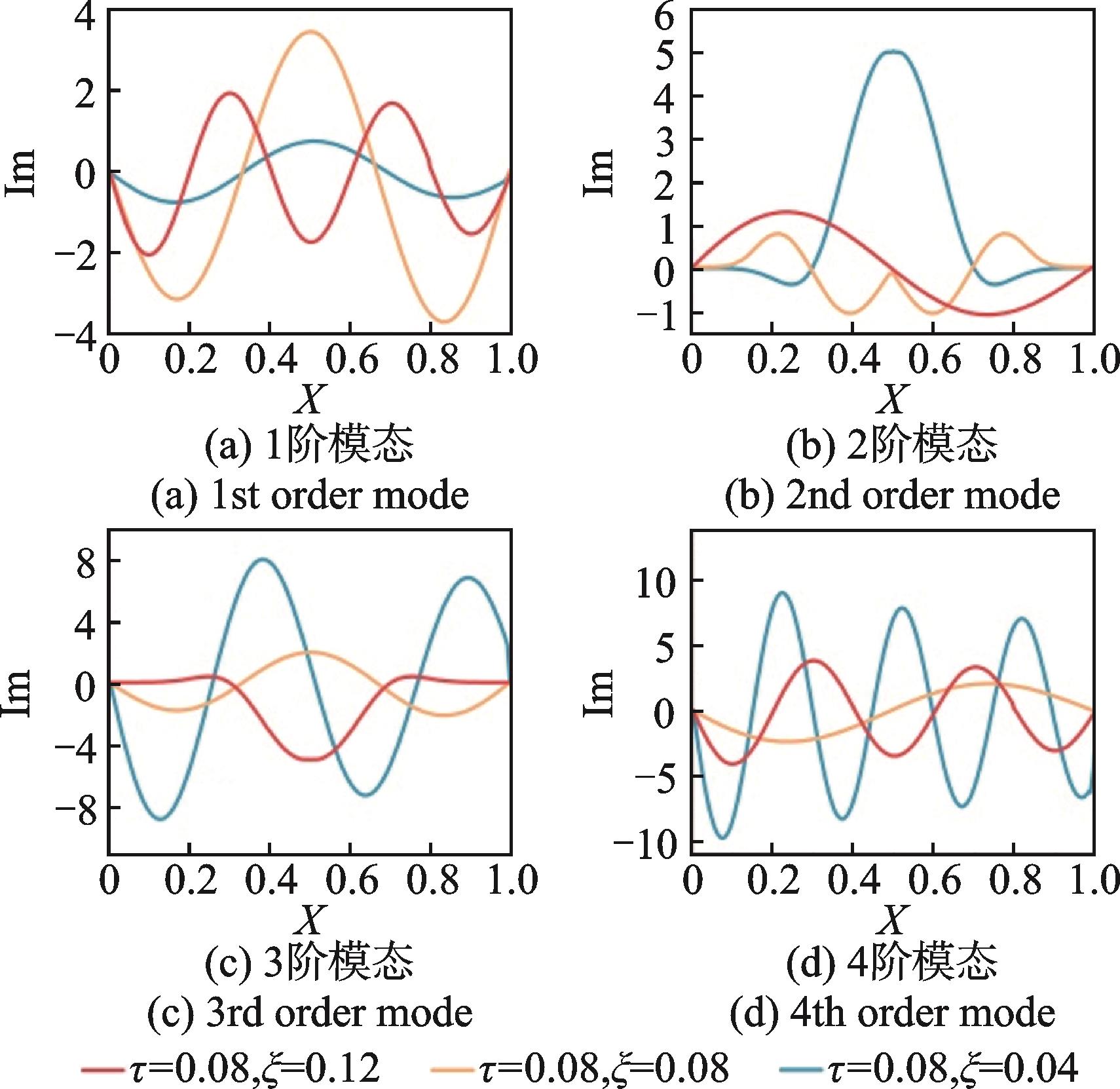

基于非局部应变梯度理论研究了具有轴向速度的二维纳米薄板的横向自由振动特性。根据广义哈密顿原理建立系统面 内平动的振动控制方程,以四端简支情况为例,利用复模态分析法推导了纳米板的固有频率,通过控制方程的平衡解确定了系 统的临界速度,并进一步对亚临界和超临界速度下前4阶模态函数的实部和虚部进行了分析。数值结果表明,尺度效应在微 纳尺度下会导致系统自振频率发生改变,非局部参数和应变梯度参数分别对纳米板的等效刚度产生“软化”和“硬化”效应,从 而影响了纳米板的固有频率和模态函数,高阶频率和振型受到尺度参数的影响更为显著。

基于非局部应变梯度理论研究了具有轴向速度的二维纳米薄板的横向自由振动特性。根据广义哈密顿原理建立系统面 内平动的振动控制方程,以四端简支情况为例,利用复模态分析法推导了纳米板的固有频率,通过控制方程的平衡解确定了系 统的临界速度,并进一步对亚临界和超临界速度下前4阶模态函数的实部和虚部进行了分析。数值结果表明,尺度效应在微 纳尺度下会导致系统自振频率发生改变,非局部参数和应变梯度参数分别对纳米板的等效刚度产生“软化”和“硬化”效应,从 而影响了纳米板的固有频率和模态函数,高阶频率和振型受到尺度参数的影响更为显著。

快速检索

过刊检索

全选反选导出

显示模式:

摘要:

为了克服传统的调谐质量阻尼器 (TMD) 阻尼单元存在的易漏油等耐久性问题,研制了一种基于电涡流阻尼耗能的竖向TMD装置。其特点在于:电涡流阻尼无需与结构接触,没有任何摩擦;产生磁场的元件为永磁体,无需外界供电;所有构件都由金属材料制成,不存在老化等现象。此外,通过调整永磁体与导体板的距离,很容易实现TMD阻尼参数的后期调节,且不会影响TMD刚度参数。理论与试验结果研究表明,研制的新型TMD具有优良的阻尼特性,而且当磁场间隙较小时电涡流阻尼理论预测值与试验结果吻合较好。

为了克服传统的调谐质量阻尼器 (TMD) 阻尼单元存在的易漏油等耐久性问题,研制了一种基于电涡流阻尼耗能的竖向TMD装置。其特点在于:电涡流阻尼无需与结构接触,没有任何摩擦;产生磁场的元件为永磁体,无需外界供电;所有构件都由金属材料制成,不存在老化等现象。此外,通过调整永磁体与导体板的距离,很容易实现TMD阻尼参数的后期调节,且不会影响TMD刚度参数。理论与试验结果研究表明,研制的新型TMD具有优良的阻尼特性,而且当磁场间隙较小时电涡流阻尼理论预测值与试验结果吻合较好。

摘要:

为了解决夹具传递给试件的振动量级的输入严重不均匀和偏离参考谱加速度均方根值的现象,依据电动振动台多点控制原理和夹具频响函数特性,建立夹具优化计算模型。以某试件夹具设计为实例,依据Nastran软件计算夹具频响函数值,根据所建优化计算模型,求出夹具最优设计参数。优化结果表明,优化后的夹具传力点处的响应均方偏离度及加速度均方根值的变动范围均小于传统方法设计的夹具所求值,同时,优化后的夹具振动试验测试结果表明,传力点处实测的加速度均方根值的变动范围与夹具设计阶段优化后的计算值变动范围基本一致,这就证明该优化方法是可行的和实用的,可以为振动试验实施和夹具设计提供实践和理论指导。

为了解决夹具传递给试件的振动量级的输入严重不均匀和偏离参考谱加速度均方根值的现象,依据电动振动台多点控制原理和夹具频响函数特性,建立夹具优化计算模型。以某试件夹具设计为实例,依据Nastran软件计算夹具频响函数值,根据所建优化计算模型,求出夹具最优设计参数。优化结果表明,优化后的夹具传力点处的响应均方偏离度及加速度均方根值的变动范围均小于传统方法设计的夹具所求值,同时,优化后的夹具振动试验测试结果表明,传力点处实测的加速度均方根值的变动范围与夹具设计阶段优化后的计算值变动范围基本一致,这就证明该优化方法是可行的和实用的,可以为振动试验实施和夹具设计提供实践和理论指导。

摘要:

考虑高速旋转部件的离心力和陀螺力矩效应,利用Timoshenko梁单元和转盘单元建立主轴转子、转盘、主轴箱等部件有限元模型,并对Jones轴承模型进行扩展建立了高速滚动轴承非线性模型。将各子部件模型进行集成,得到整个高速主轴系统的非线性动力学方程,并进行实验验证。分别从转子陀螺力矩、转子离心力和轴承软化这三个角度,系统地研究了高速旋转状态下主轴-轴承系统内部的速度效应及其对整个系统动态特性的影响规律。结果表明:当系统存在较大的阻尼比(1%~5%)时,陀螺力矩对系统的直接频率响应函数影响不明显,但是对交叉传递函数的影响显著;随着主轴转速的升高,主轴转子的离心力效应会逐渐削弱主轴系统的刚度,最终使整个高速主轴系统的固有频率降低;必须综合考虑主轴转子的离心力效应和轴承的软化效应,才能比较准确地仿真高速主轴系统的动力学特性。

考虑高速旋转部件的离心力和陀螺力矩效应,利用Timoshenko梁单元和转盘单元建立主轴转子、转盘、主轴箱等部件有限元模型,并对Jones轴承模型进行扩展建立了高速滚动轴承非线性模型。将各子部件模型进行集成,得到整个高速主轴系统的非线性动力学方程,并进行实验验证。分别从转子陀螺力矩、转子离心力和轴承软化这三个角度,系统地研究了高速旋转状态下主轴-轴承系统内部的速度效应及其对整个系统动态特性的影响规律。结果表明:当系统存在较大的阻尼比(1%~5%)时,陀螺力矩对系统的直接频率响应函数影响不明显,但是对交叉传递函数的影响显著;随着主轴转速的升高,主轴转子的离心力效应会逐渐削弱主轴系统的刚度,最终使整个高速主轴系统的固有频率降低;必须综合考虑主轴转子的离心力效应和轴承的软化效应,才能比较准确地仿真高速主轴系统的动力学特性。

摘要:

针对传感器优化配置组合优化问题,提出了一种基于模态置信度准则MAC的优化算法——自适应模拟退火遗传算法。以模态置信度MAC矩阵的最大非对角元的值极小为目标函数,针对满足传感器数量不变的约束条件问题,提出了二重结构编码遗传算法,并将传统的模拟退火算法改良后,作为一个独立的算子置于遗传算法进化过程中;为了避免出现过早收敛的现象,引入了自适应交叉和变异概率。算例结果表明该混合算法对传感器数目与位置同时实现了优化,得到了满足不同精度要求的传感器优化配置方案。

针对传感器优化配置组合优化问题,提出了一种基于模态置信度准则MAC的优化算法——自适应模拟退火遗传算法。以模态置信度MAC矩阵的最大非对角元的值极小为目标函数,针对满足传感器数量不变的约束条件问题,提出了二重结构编码遗传算法,并将传统的模拟退火算法改良后,作为一个独立的算子置于遗传算法进化过程中;为了避免出现过早收敛的现象,引入了自适应交叉和变异概率。算例结果表明该混合算法对传感器数目与位置同时实现了优化,得到了满足不同精度要求的传感器优化配置方案。

摘要:

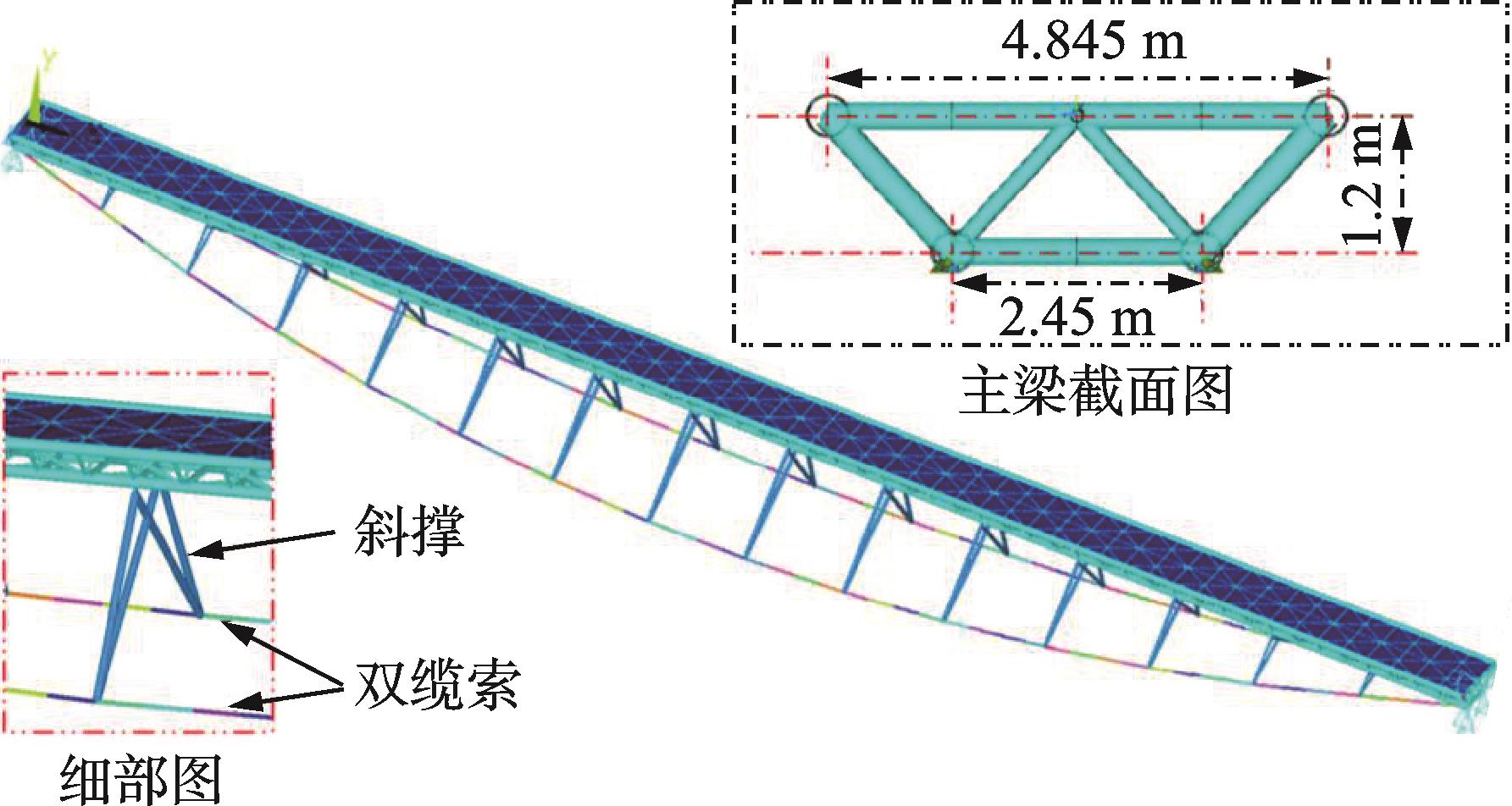

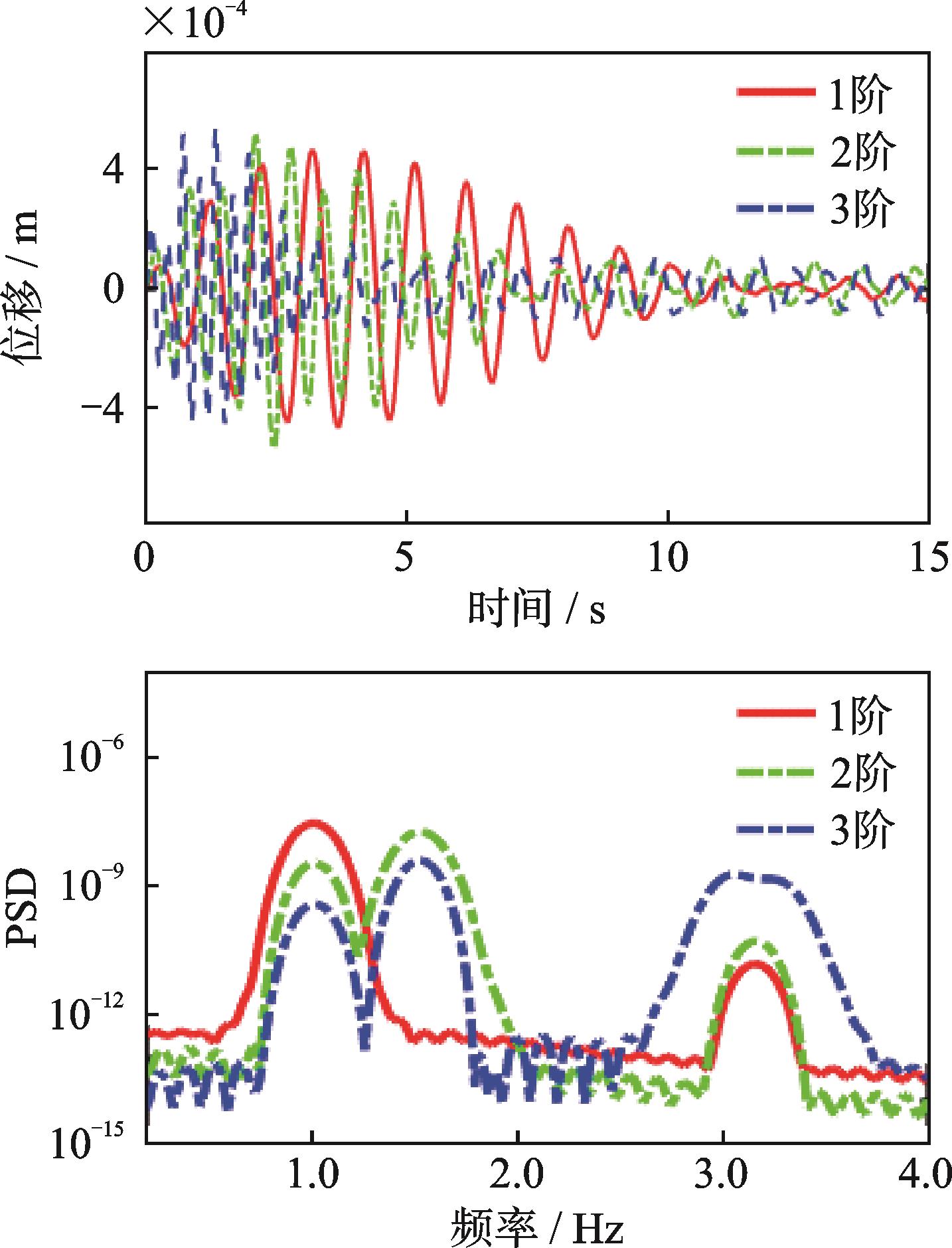

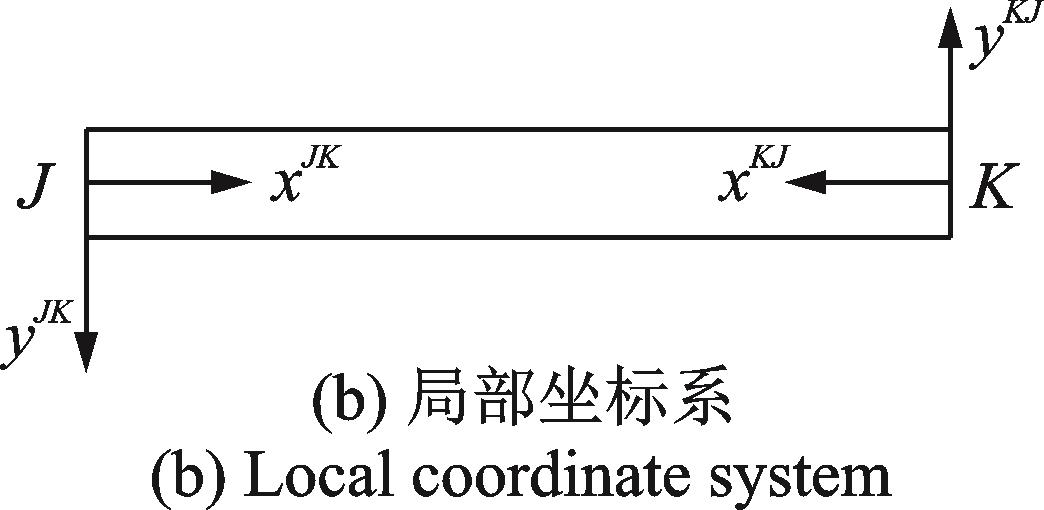

目前大跨度多线铁路桥梁的列车走行性受到较大的重视,其系统建模和车桥耦合振动实验研究具有重要的工程参考价值。本文以某四线大桥为背景,由实测结构模态参数结合设计相关资料,建立了桥梁基准有限元模型。然后基于此模型,由轮轨法向刚性接触关系,采用模态叠加法建立了车-桥整体系统运动方程,并结合实桥通车实验和数值计算进行了对比分析,验证了模型的正确性。最后,开展了多种工况下的车辆—桥梁耦合振动分析计算,对桥梁和车辆的动力响应以及列车运行安全性和平稳性进行了分析评价,得出了一些有工程意义的结论。

目前大跨度多线铁路桥梁的列车走行性受到较大的重视,其系统建模和车桥耦合振动实验研究具有重要的工程参考价值。本文以某四线大桥为背景,由实测结构模态参数结合设计相关资料,建立了桥梁基准有限元模型。然后基于此模型,由轮轨法向刚性接触关系,采用模态叠加法建立了车-桥整体系统运动方程,并结合实桥通车实验和数值计算进行了对比分析,验证了模型的正确性。最后,开展了多种工况下的车辆—桥梁耦合振动分析计算,对桥梁和车辆的动力响应以及列车运行安全性和平稳性进行了分析评价,得出了一些有工程意义的结论。

摘要:

对非圆柱(锥形、桶形、双曲形)矩形截面螺旋弹簧的自由振动问题进行了研究。在弹簧的运动微分方程中,所有的位移函数和广义翘曲坐标均定义在形心主轴上,并首次考虑了簧丝截面的翘曲变形对固有频率的影响。本文采用改进的Riccati传递矩阵法对包括14个自由度的一阶变系数常微分方程组进行了求解。在簧丝截面为矩形的情况下,给出了各种参数变化如截面的宽高比、螺旋角、有效圈数和非圆柱螺旋线最小与最大半径之比对两端固支矩形截面锥形弹簧固有频率的影响。为了证明理论的有效性,对两端固支矩形截面锥形弹簧的固有频率和振动模态进行了求解,并同ANASY三维实体单元(Solid45)的结果进行了比较。计算表明,簧丝截面的翘曲变形对矩形截面非圆柱螺旋弹簧的固有频率有着重大的影响,在自由振动分析中必须加以考虑。

对非圆柱(锥形、桶形、双曲形)矩形截面螺旋弹簧的自由振动问题进行了研究。在弹簧的运动微分方程中,所有的位移函数和广义翘曲坐标均定义在形心主轴上,并首次考虑了簧丝截面的翘曲变形对固有频率的影响。本文采用改进的Riccati传递矩阵法对包括14个自由度的一阶变系数常微分方程组进行了求解。在簧丝截面为矩形的情况下,给出了各种参数变化如截面的宽高比、螺旋角、有效圈数和非圆柱螺旋线最小与最大半径之比对两端固支矩形截面锥形弹簧固有频率的影响。为了证明理论的有效性,对两端固支矩形截面锥形弹簧的固有频率和振动模态进行了求解,并同ANASY三维实体单元(Solid45)的结果进行了比较。计算表明,簧丝截面的翘曲变形对矩形截面非圆柱螺旋弹簧的固有频率有着重大的影响,在自由振动分析中必须加以考虑。

摘要:

阻尼系数和刚度系数是隔振设计中分析隔振器性能的重要参数,其测试技术是确定相应数值的有效途径。针对大阻尼粘性流体微振动隔振器,本文提出一种测试多参数模型阻尼系数和刚度系数的简化测试方法。应用机械阻抗等效将多参数模型简化为便于测试的两参数模型,通过自行设计相应的试验测试平台,对等效参数及隔振器各组件刚度系数进行测试。将数据处理所得振动模型数据输入到Simulink仿真模型中,得到隔振器整体等效阻尼系数和等效刚度系数,并与试验直接采用迟滞环法得到的对应参数进行比较,二者相对误差均在5%以内,有效地证明了本方法的可行性与可用性。本方法突出的优点为它还可以得到阻尼系数和刚度系数随频率的变化规律,对于隔振设计具有重要的参考价值。本方法可推广用于一般隔振器阻尼系数和刚度系数的测量。

阻尼系数和刚度系数是隔振设计中分析隔振器性能的重要参数,其测试技术是确定相应数值的有效途径。针对大阻尼粘性流体微振动隔振器,本文提出一种测试多参数模型阻尼系数和刚度系数的简化测试方法。应用机械阻抗等效将多参数模型简化为便于测试的两参数模型,通过自行设计相应的试验测试平台,对等效参数及隔振器各组件刚度系数进行测试。将数据处理所得振动模型数据输入到Simulink仿真模型中,得到隔振器整体等效阻尼系数和等效刚度系数,并与试验直接采用迟滞环法得到的对应参数进行比较,二者相对误差均在5%以内,有效地证明了本方法的可行性与可用性。本方法突出的优点为它还可以得到阻尼系数和刚度系数随频率的变化规律,对于隔振设计具有重要的参考价值。本方法可推广用于一般隔振器阻尼系数和刚度系数的测量。

摘要:

本文进行了单瓦钙塑瓦楞纸板的平压静态测试及冲击测试,得到并分析了钙塑瓦楞纸板静态应力-应变曲线及半正弦脉冲激励的下应力-应变曲线。根据测试数据的变形特征、载荷性质与加载速度的特性,建立了钙塑瓦楞纸板的静态非线性本构模型及动态非线性粘弹塑性本构模型,成功识别出模型中的参数。所得到的动态模型可直接应用于考虑钙塑瓦楞复合纸板箱缓冲作用的产品跌落冲击响应与优化设计。

本文进行了单瓦钙塑瓦楞纸板的平压静态测试及冲击测试,得到并分析了钙塑瓦楞纸板静态应力-应变曲线及半正弦脉冲激励的下应力-应变曲线。根据测试数据的变形特征、载荷性质与加载速度的特性,建立了钙塑瓦楞纸板的静态非线性本构模型及动态非线性粘弹塑性本构模型,成功识别出模型中的参数。所得到的动态模型可直接应用于考虑钙塑瓦楞复合纸板箱缓冲作用的产品跌落冲击响应与优化设计。

摘要:

考虑滤波器时滞对受控系统的影响,研究受控输出时滞系统的稳定性能。根据稳定性切换理论,确定多自由度受控系统的稳定时滞区域。经过分析获得受控系统脉冲响应衰减时间接近最短时的时滞量,在此基础上采用时滞引入法和滤波器设计法进行控制器设计。结合悬臂梁模型进行数值分析,结果表明:根据时滞系统稳定性分析设计的控制器能够使受控系统脉冲响应衰减速度提高80%以上,有效改善系统的控制效果和稳定性能。

考虑滤波器时滞对受控系统的影响,研究受控输出时滞系统的稳定性能。根据稳定性切换理论,确定多自由度受控系统的稳定时滞区域。经过分析获得受控系统脉冲响应衰减时间接近最短时的时滞量,在此基础上采用时滞引入法和滤波器设计法进行控制器设计。结合悬臂梁模型进行数值分析,结果表明:根据时滞系统稳定性分析设计的控制器能够使受控系统脉冲响应衰减速度提高80%以上,有效改善系统的控制效果和稳定性能。

摘要:

非线性隔振系统的有效隔振频率区间要求越过跳跃区间,大于向下跳跃频率。然而,在跳跃区间内,当系统响应振幅位于幅频曲线的非共振支上时,系统具有隔振效果,问题在于如何将振幅保持在非共振支上。当初始条件或激励频率变化使系统响应幅值位于共振支时,提出利用最优时延反馈控制将幅值从共振支切换至非共振支。时延反馈控制虽然使系统处于混沌状态,但振幅得到了充分降低。待混沌状态稳定,且系统状态位于趋向于非共振支的流域中时,撤除反馈控制,系统将恢复简谐振动且振幅最终落在非共振支上,实现了在跳跃区间内的有效隔振,从而拓宽了非线性隔振的频率区间。通过数值仿真计算,验证了本方法的有效性;同时,也证实了基于最优时延反馈控制和准零刚度的非线性隔振系统适用于低频隔振。

非线性隔振系统的有效隔振频率区间要求越过跳跃区间,大于向下跳跃频率。然而,在跳跃区间内,当系统响应振幅位于幅频曲线的非共振支上时,系统具有隔振效果,问题在于如何将振幅保持在非共振支上。当初始条件或激励频率变化使系统响应幅值位于共振支时,提出利用最优时延反馈控制将幅值从共振支切换至非共振支。时延反馈控制虽然使系统处于混沌状态,但振幅得到了充分降低。待混沌状态稳定,且系统状态位于趋向于非共振支的流域中时,撤除反馈控制,系统将恢复简谐振动且振幅最终落在非共振支上,实现了在跳跃区间内的有效隔振,从而拓宽了非线性隔振的频率区间。通过数值仿真计算,验证了本方法的有效性;同时,也证实了基于最优时延反馈控制和准零刚度的非线性隔振系统适用于低频隔振。

摘要:

本文研究了绳系卫星系统因系绳弹性和俯仰运动相耦合而引起的非线性内共振问题。首先应用Kane方程建立了面内椭圆轨道两体弹性绳系卫星系统在状态保持阶段的非线性动力学模型,分析了可能发生的内共振条件。然后,基于多尺度方法获得内共振下的调制方程及其Jacobi椭圆函数表示的解析解。结果表明,轨道摄动因素不会影响内共振,系统参数引起的内共振耦合振动会在两个模态之间相互传递,其调制周期取决于初始模态幅值。当一定的调谐参数上,模态振幅出现饱和现象。

本文研究了绳系卫星系统因系绳弹性和俯仰运动相耦合而引起的非线性内共振问题。首先应用Kane方程建立了面内椭圆轨道两体弹性绳系卫星系统在状态保持阶段的非线性动力学模型,分析了可能发生的内共振条件。然后,基于多尺度方法获得内共振下的调制方程及其Jacobi椭圆函数表示的解析解。结果表明,轨道摄动因素不会影响内共振,系统参数引起的内共振耦合振动会在两个模态之间相互传递,其调制周期取决于初始模态幅值。当一定的调谐参数上,模态振幅出现饱和现象。

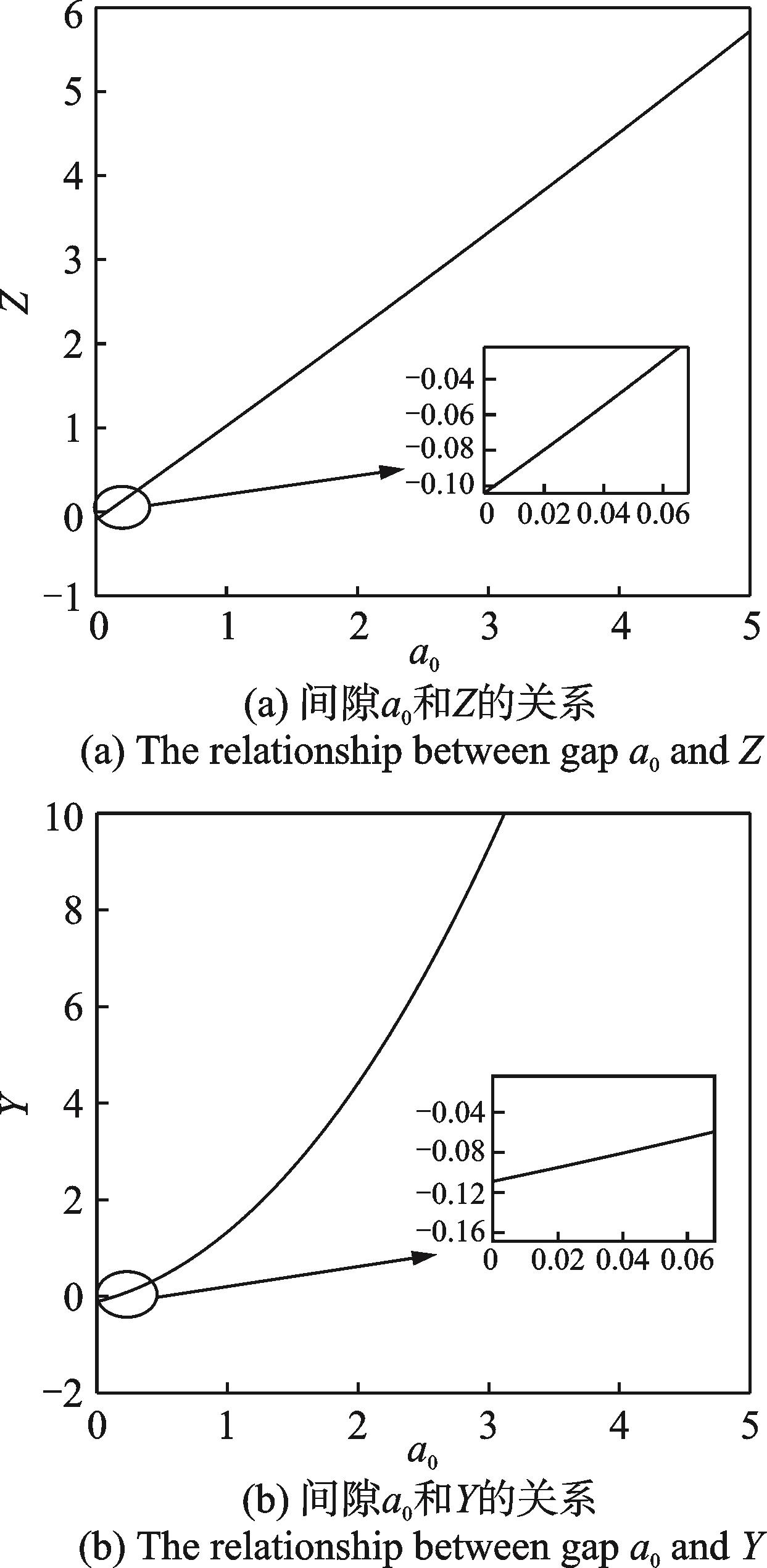

摘要:

本文针对舵结构系统在飞行当中出现的自激振动现象,提出了含间隙和库仑干摩擦舵结构系统在非定常气动力作用下的振动力学模型,基于理论分析揭示了舵结构系统飞行自激振动现象的发生机理,并通过数值计算模拟了包含高次谐波的舵结构系统自激振动,得到了与飞行实测结果一致的现象和规律。

本文针对舵结构系统在飞行当中出现的自激振动现象,提出了含间隙和库仑干摩擦舵结构系统在非定常气动力作用下的振动力学模型,基于理论分析揭示了舵结构系统飞行自激振动现象的发生机理,并通过数值计算模拟了包含高次谐波的舵结构系统自激振动,得到了与飞行实测结果一致的现象和规律。

摘要:

本文提出了基于比例柔度矩阵LU分解的结构损伤定位方法。该方法从结构振动响应入手,首先识别出结构前几阶模态振型和频率,构建结构比例柔度矩阵;然后对损伤前后的比例柔度矩阵差进行LU分解;最后基于U矩阵和曲率方法构建损伤指标对损伤进行定位。基于某20层框架结构进行了数值模拟损伤定位研究;并在实验室设计、建造一个6层集中质量剪切型框架模型,基于该模型分别进行了振动台试验和脉冲激励试验。模拟和试验下的单损伤和多损伤工况结果均表明:提出的方法能准确地对结构损伤进行定位。该方法只需要损伤前后测点的振动响应数据,不需要结构有限元模型,避免了复杂的结构有限元模型建模和模型修正工作;并且构建一个满足精确度的比例柔度矩阵只需要结构的前几阶低阶模态参数,而低阶参数的识别准确性相对较高,这些优点均为该方法的工程应用奠定了基础。

本文提出了基于比例柔度矩阵LU分解的结构损伤定位方法。该方法从结构振动响应入手,首先识别出结构前几阶模态振型和频率,构建结构比例柔度矩阵;然后对损伤前后的比例柔度矩阵差进行LU分解;最后基于U矩阵和曲率方法构建损伤指标对损伤进行定位。基于某20层框架结构进行了数值模拟损伤定位研究;并在实验室设计、建造一个6层集中质量剪切型框架模型,基于该模型分别进行了振动台试验和脉冲激励试验。模拟和试验下的单损伤和多损伤工况结果均表明:提出的方法能准确地对结构损伤进行定位。该方法只需要损伤前后测点的振动响应数据,不需要结构有限元模型,避免了复杂的结构有限元模型建模和模型修正工作;并且构建一个满足精确度的比例柔度矩阵只需要结构的前几阶低阶模态参数,而低阶参数的识别准确性相对较高,这些优点均为该方法的工程应用奠定了基础。

摘要:

现有分析车-桥耦合振动的研究中都假设移动车辆与路面的接触关系为点接触。事实上,轮胎与路面是通过面接触的。本文通过建立新的三维车轮模型,分析了面接触对车-桥耦合振动的影响,将车轮与路面的接触面模拟为长方形,通过接触面间的位移协调条件和力相互作用建立车-桥耦合振动方程。对车速、车轮刚度与阻尼、接触面尺寸大小、车辆数目等进行参数分析,研究了接触面对车-桥耦合振动的影响。数值计算与试验结果验证表明本文所提出的模型能更准确合理的研究车桥耦合振动。

现有分析车-桥耦合振动的研究中都假设移动车辆与路面的接触关系为点接触。事实上,轮胎与路面是通过面接触的。本文通过建立新的三维车轮模型,分析了面接触对车-桥耦合振动的影响,将车轮与路面的接触面模拟为长方形,通过接触面间的位移协调条件和力相互作用建立车-桥耦合振动方程。对车速、车轮刚度与阻尼、接触面尺寸大小、车辆数目等进行参数分析,研究了接触面对车-桥耦合振动的影响。数值计算与试验结果验证表明本文所提出的模型能更准确合理的研究车桥耦合振动。

摘要:

压电振动能量采集器是一种新型的力(加速度)-电耦合转换输出器件,为了提高单自由度悬臂梁压电振动能量采集器的输出功率和工作频带,通过在单自由度悬臂梁压电振动能量采集器模型基础上增加一个弹性放大器的方法,构造形成了具有两自由度的宽频压电振动能量采集器。利用ANSYS有限元软件建立了宽频压电能量采集器的有限元力-电耦合模型,数值分析了模型中各参数(如质量比、阻尼比以及负载电阻等)对系统力特性(速度、加速度等)和电输出特性(电压、电流、输出功率等)的影响。研究结果表明:大的质量比和小的阻尼比能够提高压电悬臂梁能量采集器的输出功率并拓展其工作频带;短路谐振状态下的匹配电阻能够使能量采集器产生较大的输出电流,而开路谐振状态的匹配电阻能够使能量采集器产生较大的输出电压,优化后的短路谐振和开路谐振最大输出功率分别达到4386.5 mW/g2和4263.4 mW/g2。频带宽度达到10 Hz,且是SDOF系统的5倍。

压电振动能量采集器是一种新型的力(加速度)-电耦合转换输出器件,为了提高单自由度悬臂梁压电振动能量采集器的输出功率和工作频带,通过在单自由度悬臂梁压电振动能量采集器模型基础上增加一个弹性放大器的方法,构造形成了具有两自由度的宽频压电振动能量采集器。利用ANSYS有限元软件建立了宽频压电能量采集器的有限元力-电耦合模型,数值分析了模型中各参数(如质量比、阻尼比以及负载电阻等)对系统力特性(速度、加速度等)和电输出特性(电压、电流、输出功率等)的影响。研究结果表明:大的质量比和小的阻尼比能够提高压电悬臂梁能量采集器的输出功率并拓展其工作频带;短路谐振状态下的匹配电阻能够使能量采集器产生较大的输出电流,而开路谐振状态的匹配电阻能够使能量采集器产生较大的输出电压,优化后的短路谐振和开路谐振最大输出功率分别达到4386.5 mW/g2和4263.4 mW/g2。频带宽度达到10 Hz,且是SDOF系统的5倍。

摘要:

电磁悬浮飞轮转子系统具有较强的陀螺效应,在高速运行时其过高的章动模态频率成为影响系统稳定运行的一个主要不利因素。因此,需要使用先进的控制方法来对转子各模态的动态性能进行调节。传统分散PD控制策略中各模态之间严重耦合,难以满足对转子各模态的动态性能进行独立调节的要求。本文基于电磁悬浮飞轮转子系统的数学模型,首先提出了一种在高速下能够使电磁悬浮飞轮转子系统保持稳定运行的模态解耦控制方法,然后对这种方法的解耦效果以及控制的有效性进行了仿真分析,并与传统分散PD控制的性能进行了比较。结果表明本文提出的模态解耦控制方法可以实现对电磁轴承飞轮转子系统的转动模态和平动模态间的解耦,以达到对各个模态的刚度和阻尼进行独立调节,使电磁悬浮飞轮转子系统具有更好的动态性能和更强的抗干扰能力的目的。

电磁悬浮飞轮转子系统具有较强的陀螺效应,在高速运行时其过高的章动模态频率成为影响系统稳定运行的一个主要不利因素。因此,需要使用先进的控制方法来对转子各模态的动态性能进行调节。传统分散PD控制策略中各模态之间严重耦合,难以满足对转子各模态的动态性能进行独立调节的要求。本文基于电磁悬浮飞轮转子系统的数学模型,首先提出了一种在高速下能够使电磁悬浮飞轮转子系统保持稳定运行的模态解耦控制方法,然后对这种方法的解耦效果以及控制的有效性进行了仿真分析,并与传统分散PD控制的性能进行了比较。结果表明本文提出的模态解耦控制方法可以实现对电磁轴承飞轮转子系统的转动模态和平动模态间的解耦,以达到对各个模态的刚度和阻尼进行独立调节,使电磁悬浮飞轮转子系统具有更好的动态性能和更强的抗干扰能力的目的。

摘要:

针对汽车制动器的噪声抑制问题,基于可靠性分析理论,将蒙特卡洛法与响应面法相结合,提出了一种汽车盘式制动器系统振动稳定性的可靠性分析方法。该方法针对制动噪声产生具有不确定性的特点,引入随机和区间不确定性参数对制动器系统进行描述,建立包含随机参数和区间参数的制动器不稳定特征值的响应面近似模型,进而采用Sobol'全局灵敏度分析法和蒙特卡洛法分别对不确定参数的全局灵敏度和系统稳定性的可靠度进行分析。用该方法对某车的浮钳盘式制动器系统进行研究,分析了系统稳定性的可靠度和不确定参数的全局灵敏度,甄别了不确定性参数对系统稳定性的影响,并从可靠性角度提出了改善制动器系统振动稳定性的工程措施,不确定性分析技术的引入提高了传统研究方法的适用性,对抑制制动噪声具有重要参考价值。

针对汽车制动器的噪声抑制问题,基于可靠性分析理论,将蒙特卡洛法与响应面法相结合,提出了一种汽车盘式制动器系统振动稳定性的可靠性分析方法。该方法针对制动噪声产生具有不确定性的特点,引入随机和区间不确定性参数对制动器系统进行描述,建立包含随机参数和区间参数的制动器不稳定特征值的响应面近似模型,进而采用Sobol'全局灵敏度分析法和蒙特卡洛法分别对不确定参数的全局灵敏度和系统稳定性的可靠度进行分析。用该方法对某车的浮钳盘式制动器系统进行研究,分析了系统稳定性的可靠度和不确定参数的全局灵敏度,甄别了不确定性参数对系统稳定性的影响,并从可靠性角度提出了改善制动器系统振动稳定性的工程措施,不确定性分析技术的引入提高了传统研究方法的适用性,对抑制制动噪声具有重要参考价值。

摘要:

为了研究非谐振单元超声珩齿变幅器动力学特性,根据变幅杆及中厚圆环板的力耦合条件,基于Mindlin理论推导了圆锥形变幅杆和中厚圆环板组成的变幅器的频率方程和位移振幅方程。利用MATLAB软件求出了变幅器设计参数和位移振幅的数值解,用有限元法对该变幅器进行动力学分析,发现谐振频率和位移振幅与数值解非常接近。在此基础上,对变幅器进行了动力学实验, 测得的动力学参数与理论设计结果一致。

为了研究非谐振单元超声珩齿变幅器动力学特性,根据变幅杆及中厚圆环板的力耦合条件,基于Mindlin理论推导了圆锥形变幅杆和中厚圆环板组成的变幅器的频率方程和位移振幅方程。利用MATLAB软件求出了变幅器设计参数和位移振幅的数值解,用有限元法对该变幅器进行动力学分析,发现谐振频率和位移振幅与数值解非常接近。在此基础上,对变幅器进行了动力学实验, 测得的动力学参数与理论设计结果一致。

摘要:

针对汽车盘式制动器摩擦产生振动的问题,提出了考虑时变摩擦系数的制动盘和摩擦片耦合的两自由度简约模型。基于劳斯赫尔维茨标准,分析了制动器模型的稳定域和不稳定域,并辨识了参数取值范围和共振频率。采用具有物理意义的参数数值,阐述了模型中不同角度与极限环稳定性和幅值的关系。基于两个参数的分岔图,分析了制动器系统的非线性动力学特性,证明了该系统存在混沌现象。分析结果表明摩擦片的质量、刚度及制动盘的转速等因素对制动器系统稳定性影响较大,为合理设计制动器系统及控制其振动提供理论依据。

针对汽车盘式制动器摩擦产生振动的问题,提出了考虑时变摩擦系数的制动盘和摩擦片耦合的两自由度简约模型。基于劳斯赫尔维茨标准,分析了制动器模型的稳定域和不稳定域,并辨识了参数取值范围和共振频率。采用具有物理意义的参数数值,阐述了模型中不同角度与极限环稳定性和幅值的关系。基于两个参数的分岔图,分析了制动器系统的非线性动力学特性,证明了该系统存在混沌现象。分析结果表明摩擦片的质量、刚度及制动盘的转速等因素对制动器系统稳定性影响较大,为合理设计制动器系统及控制其振动提供理论依据。

您是第位访问者

振动工程学报 ® 2025 版权所有

技术支持:北京勤云科技发展有限公司

振动工程学报 ® 2025 版权所有

技术支持:北京勤云科技发展有限公司